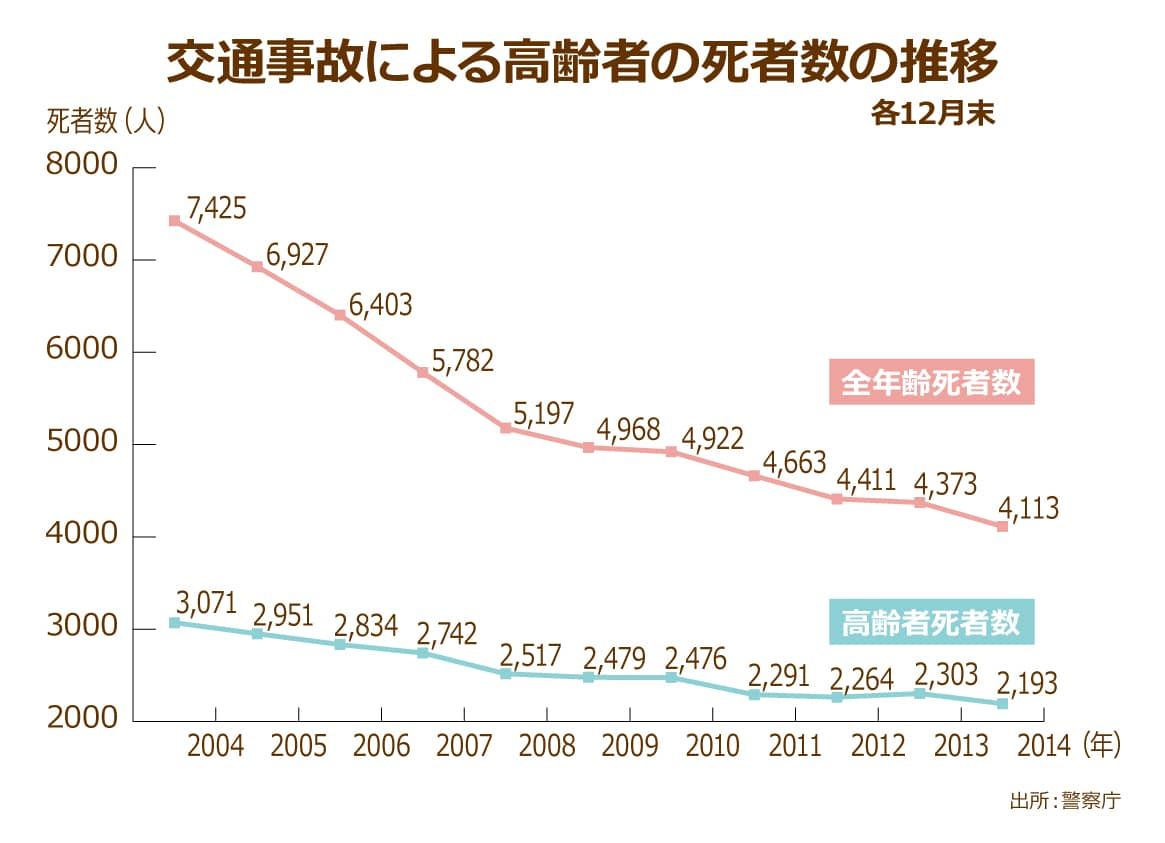

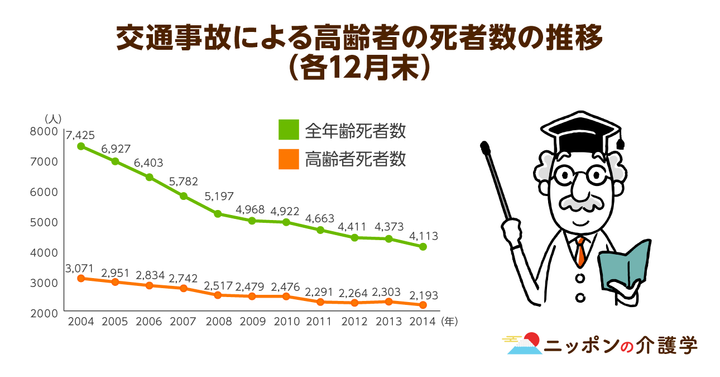

交通事故による死亡者数は、1970年の1万6000人超をピークに減少傾向。

2009年には5000人を下回り、昨年は4113人にまで減りました。

これは、一般の交通取り締まりに加え、飲酒運転への厳しい取り締まり・罰則など警察による取り組みが実っての結果と言えるでしょう。

しかし問題なのが、交通事故による高齢者の死者数が思うように減らないことです。下のグラフを見てもわかるように、全体の死者数は右下がりを見せているにも関わらず、高齢者の死者数はほぼ横ばいとなっています。

特に高齢者が絡む交通事故に対しては注意喚起がなされているにも関わらず、どうして死亡者数は減っていかないのでしょうか?

交通事故にまつわる様々なデータから、その原因や、交通事故を防ぐためにどのようなことに注意すれば良いのかを検証します。

高齢者の”歩行時”の交通事故に注目。危険な時間帯、危険なシチュエーションとは?

高齢者の夜間の一人歩きは危険!とデータも証明

高齢者が関連する交通事故が取りざたされることが多くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。

上のグラフを見てもわかる通り、交通死亡事故者数自体は横ばいで近年でも変わりはないのですが、全体から見るとその割合は確実に上昇しており、2013年度では全体の交通死亡事故者数の半数以上を高齢者が占めるという事態にまでなっているのです。

この数字は過去最悪。

高齢化率自体がどんどん上昇しているのですから、それも致し方のないことかもしれません。

しかし、交通事故=注意すれば防げるものと考えると、これだけ注意喚起がなされている現状では、減りこそすれ、増えるというのは好ましくありませんよね。

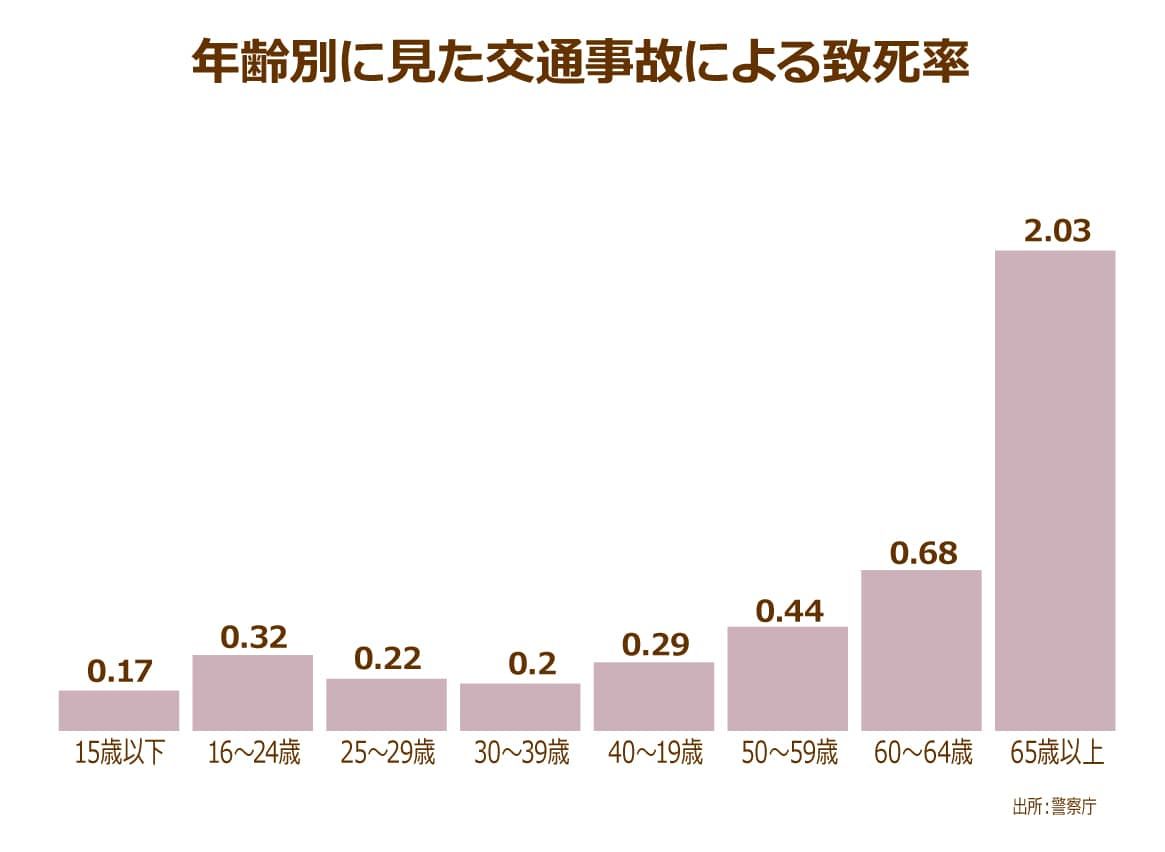

高齢者にとって交通事故が致命傷になるということは、以下のデータからも一目瞭然。事故に遭った際の死亡率が、若い世代に比べて圧倒的に高くなっているのです。

ちなみに、どんな時に高齢者が交通事故にあっているのかを示したグラフが以下。

| 歩行中(49.0%) | |

| 自動車乗車中(26.1%) | |

| 自転車乗用中(8.9%) | |

| 原付・自動二輪車乗車中など(16.1%) |

そして、交通事故にあっている時間帯についての内訳は以下のようになっています。

| 夜(66%) | |

| 昼(34%) |

歩行中の事故が約半数、事故に遭った時間帯では夜間が昼間の約2倍…と併せて見ると、高齢者が夜間に一人で出歩くことがいかに危険かということがおわかりいただけるでしょう。

事故原因のほとんどは高齢者の側にあった!?

事故の原因や背景はそれぞれですが、実は高齢者が事故に遭いやすいシチュエーションはある程度、分類されるものです。そこでここでは、高齢者が事故に遭いやすい2つのパターンについてご紹介しておきましょう。

- 横断歩道を渡っている最中に信号から青から赤へ…

-

- もちろん信号が青の時に横断歩道を渡っているとして、それでも、信号が渡っている途中で青から赤に変わってしまうということが起こりがちなのが高齢者に特有な事象です。

- 本人は青のうちに渡りきれると思っていても、老化による体力の低下は計算に入れていないのでしょう。赤になっても信号を渡っているときに、交差点に入ってきた車にドンッ!というケースは非常に多いようです。

- 目に入っていた車の存在を忘れてしまい…

- 例えば道路を渡ろうとした時に左から来る車(A)に気づいて一旦、立ち止まったとしましょう。

- ここまでは良いのですが、次に右を見た時に右からも車(B)が来ていて、その車を行き過ぎるまでじっと待っていたとしても、高齢者にありがちなのが、Bが過ぎ去るのを待っているうちにAが来ていることを忘れたまま道路を渡り始めてしって事故に遭う…というケースも珍しくありません。

加齢とともに身体的な能力が低下するのは仕方のないことであり、前者のようなケースで交通事故が起こってしまうケースは非常に多くなっています。

と同時に気をつけたいのが、脳内における情報処理能力も低下しているという点で、後者のようなケースはまさに情報処理能力の低下が招いた結果と言えるでしょう。

高齢者自身は「まだ若くて動けるから大丈夫」「ちゃんと覚えているから大丈夫」と言うかもしれません。

しかし、現実に死亡事故が減らないことなどのデータは如実に物語っています。

決して油断しないよう、家族や介護者が常に注意喚起することを忘れないようにしたいものですね。

高齢者の”運転時”の交通事故に注目すると、高齢ドライバーの運転に対する意識(自信?)に疑問符…

自動車を運転する”適正がない”高齢者が多い!?

高齢者の歩行中の事故と同時に、今後はさらに注意していかなければならないのが、高齢ドライバーが引き起こす交通事故。冒頭のグラフでも、歩行中の事故に次いで高齢者自身が自動車を運転中に起こす事故の割合が多くなっています。

昨今、話題になっている(なってしまっている)高速道路の逆走では、その7割以上が高齢者によるものとなっています。認知症高齢者の増加も一因と言われていますが、いずれにせよ看過できない状態であることに変わりはありません。

ここで、交通死亡事故を起こしてしまう原因についても、詳細なデータがあるので見てみましょう。

| 運転操作不適(15.8%) | |

| 安全不確認(10.1%) | |

| 脇見運転(9.0%) | |

| 一時不停止(7.5%) | |

| 漫然運転(4.7%) | |

| その他(42.9%) |

| 運転操作不適(7.5%) | |

| 安全不確認(9.5%) | |

| 脇見運転(16.2%) | |

| 歩行者妨害等(8.1%) | |

| 漫然運転(18.6%) | |

| その他(40.1%) |

「運転操作不適」とは、アクセルとブレーキを踏み間違えたり、ハンドル操作を誤ってしまったりすること。「ブレーキを踏もうとして間違えてアクセルを踏み、交差点や商店に突っ込んでしまった」といったニュースを見かけることも多いですね。

高齢者においては、この「運転操作不適」が最も多くなっています。”不適”という言葉の意味を考えると、「自動車を運転する適正がない」と言っても過言ではないでしょう。しかし、当の高齢者はそうは思っていない人が多いよう…というデータもあります。

高齢者の運転がいかに危険かを裏付けるデータが!

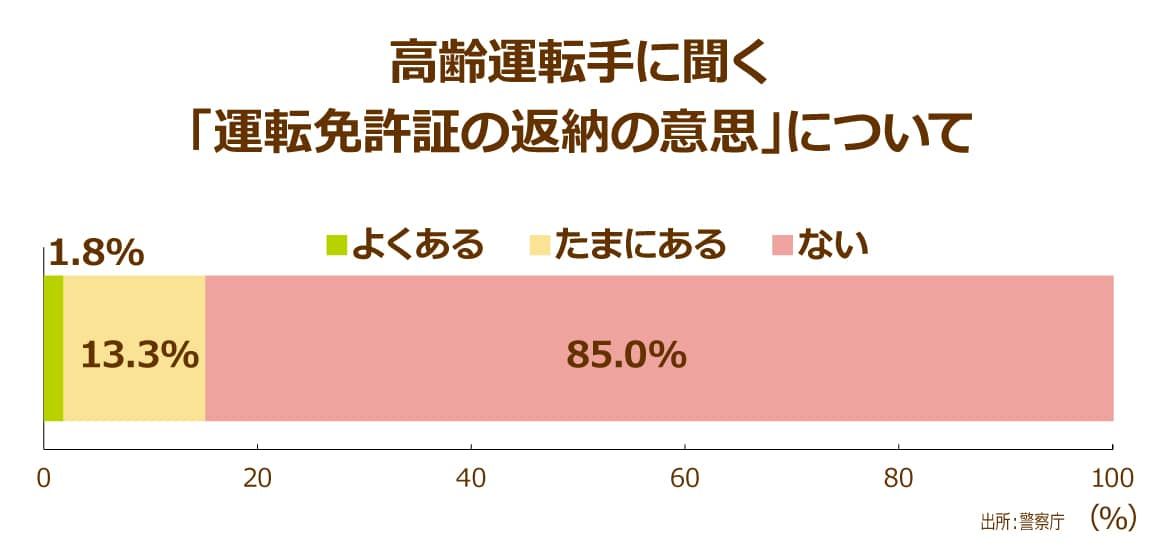

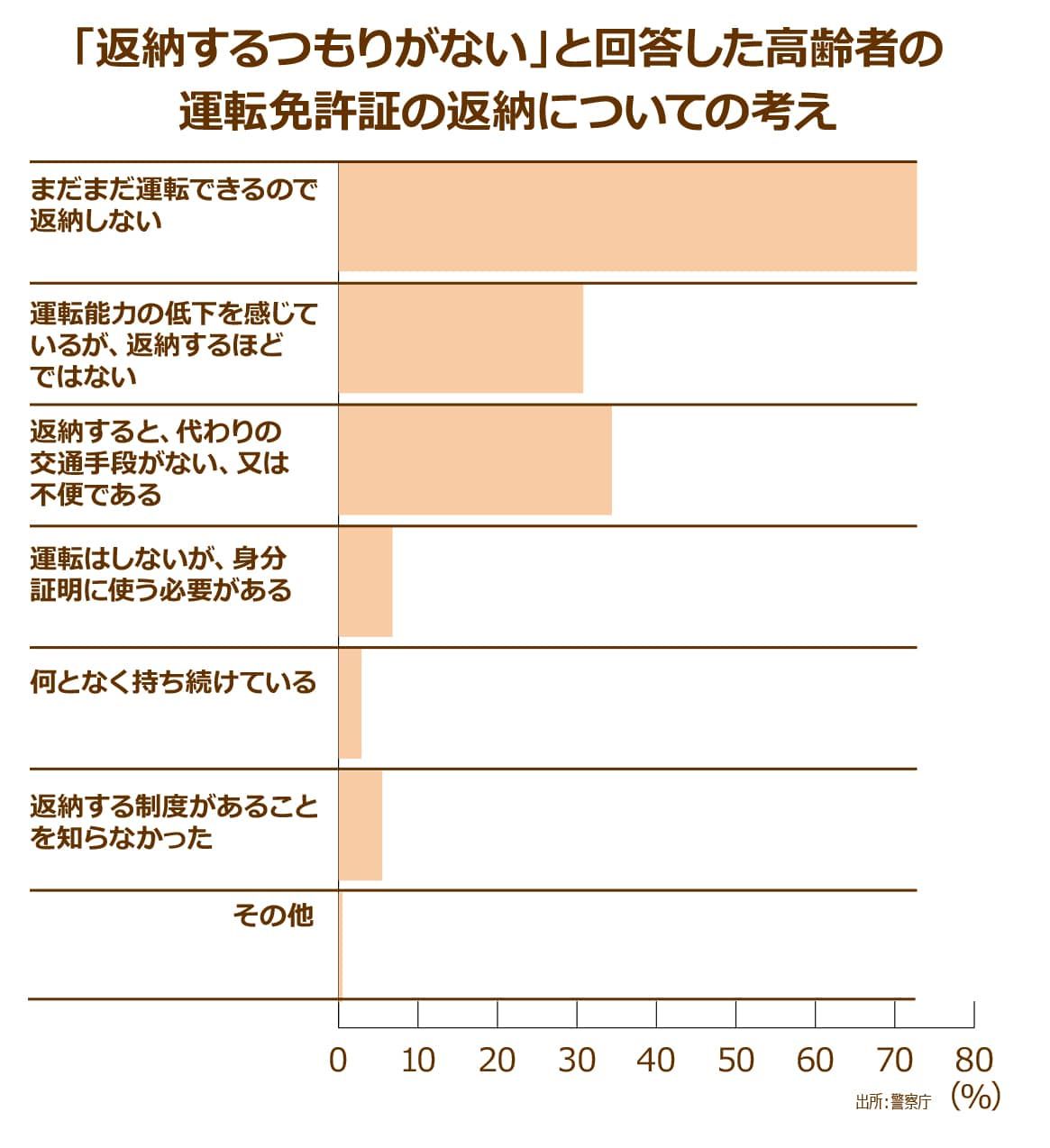

2004年と少し古いデータにはなりますが、警察庁が70歳以上で免許を持っている高齢者に対して行ったアンケート結果が以下。なんと85%以上もの高齢者が、免許を返納しようと考えたことがないと回答しているのです。

その理由についての質問(複数回答可能)でも、「まだまだ普通に運転できるので返納しない」が72.6%、「運転能力の低下を感じてはいるが、返納するほどではない」が30.8%となっており、いかに自分の運転能力や身体能力に対して自信を持っているかが伺えます。

しかし、です。

この実験は、70歳代の高齢者と若者のそれぞれに運転シミュレータを体験してもらい、交差点を右折する際に対向から迫ってくる車と衝突する(いわゆる“右直事故”)までに何秒かかるかを調べたもの。

名城大学理工学部の中野倫明教授が、運転シミュレータを使って調査した結果、高齢者ではとっさの判断能力の低下がはっきりと見てとれたそうです。

すると、若者では衝突するまでの時間が平均1.9秒だったのに対して、70歳代の高齢者では1.2秒しか余裕がなかったとのことです。

「たった0.7秒」と思われるかもしれませんが、時速60kmで計算すると、0.7秒の間に自動車は12メートルも迫ってきます。

一瞬の判断ミスが事故につながる可能性があると考えると、この0.7秒は非常に大きいものだとわかりますよね。

これほど明確にデータに表れているにも関わらず、以前にNHKの「クローズアップ現代」という番組で取り上げられたアンケート結果から引用すると、「事故を回避する自信があるか」という問いに対して、75歳以上の高齢者は半数以上の人が「ある」と回答しています。

いくら運転経験が豊富とはいえ、30歳代・40歳代が10%程度だったことと比較しても、その自信の根拠に”?”マークが浮かんでしまうのも無理はないのではないでしょうか。

高齢者の運転免許証に法的な制限を設けるのは難しい?

こうして高齢者が絡む交通事故にスポットが当たる以前から、「高齢者の運転免許証に年齢制限(上限)を設けるべきでは?」という議論があったのは確か。しかし、その議論は結局、宙ぶらりんになったままです。その理由は主に2つ。

1.運転能力(身体能力や判断力も含む)は単純に年齢で測れるものではない

2.地方部など公共交通機関が発達していない地域では、高齢者自身が運転する自動車が貴重な移動手段である

特に後者の問題は深刻で、自動車を運転できなくなったら、食料や日用品の買い出しもままならず、病院にも満足に通えない高齢者が続出することが容易に想像できます。

例えば一人暮らしで、さらに要介護状態になった場合などは、日々の生活すらままならなくなってしまうでしょう。

だからと言って放っておいて良い問題では決してなく、70歳以上の高齢者に対して、免許の更新時に高齢者向けの運転講習を義務付けることが、唯一の抑止力になっているというのが現状です。

法的な拘束力を持たせるのは、上記の通り難しい問題ではありますが、同時に取り組まなくてはならない問題でもあると言えるでしょう。国政の場での議論に期待したいところですね。

と同時に、高齢者自身による自主的な免許返納がなされない場合、家族など周囲の人がさりげなく勧めるという呼びかけも、続けていくことが大事になるでしょう。交通事故を起こして、後悔してからでは遅い問題なのですから。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定