現在の日本を覆う高齢者問題

超高齢社会の現代、一度は介護事業にビジネスチャンスがあるのでは?と考えた方もいるのではないでしょうか。

2000年に介護保険制度がスタートし、多くの人がそのような考えのもとで介護事業をスタートさせました。

今回はいくつかのデータを元に、介護ビジネスの是非について考察していきます。

高齢者人口をおさらい

まずは、現代日本の高齢者事情について整理していきましょう。日本の高齢者が増加傾向にあることは日頃ニュースやインターネットで報道されてる通りです。では、実際に高齢者はどれほどいるのかをみていきましょう。

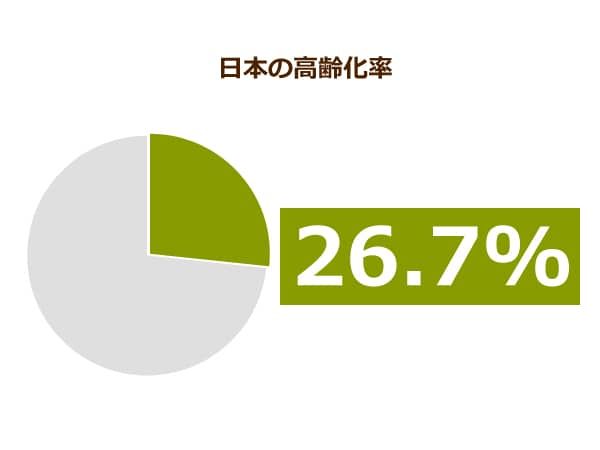

日本の総人口は2015年の時点で1億2,711万人。そしてそのうち65歳以上の人口は3,392万人となっています。実に、人口のうち26.7%が65歳以上の高齢者なのです。高齢化の要因は後ほど触れますが、現実にこれだけの高齢者が存在しています。

もともと、1950年の段階では高齢化はほとんど進んでおらず、社会にわずか5%しか高齢者はいませんでした。それが1970年には7%に到達し、1994年になると14%に。その後、高齢化が進み続けて現在の26.7%となったのです。

何よりも大きな要因として、出生率の低下によって1974年の第二次ベビーブームをピークとして、生まれる子供の数が減少していることにあります。社会が豊かになり、医療も発展して乳幼児死亡率が大幅に改善されましたが、事態は少子化へと転じたのです。

それと同時に医療技術の進歩は平均寿命の延伸をもたらし、一人ひとりが長生きする確率が高くなり65歳以上が大幅に増加しました。つまりは少子化によって日本人の平均年齢が上がったために高齢化現象が起きたのです。

高齢化が社会に及ぼす影響

また、超高齢社会になったあと、その構造はどのように変わったのでしょうか。一番の影響は高齢者の増加による保険費用の増大でしょう。高齢になると体が思うように動かなくなるので、医療や介護の世話になる確率が増えます。

社会に高齢者が増えれば、自然と医療や介護の分野は伸びていくでしょう。そのせいで日本の医療費総額は40兆円を超えており、介護費も9兆円を超えています。

こうした医療費や介護費の増加を受けて、高齢者の医療費は収入がある人に限り負担が増加。2000年には介護保険制度が誕生して、40歳以上の国民に広く負担を求めているのが現状です。

介護事業は”儲かる”のか

では、現在日本の人口状況について整理したところで、ここからが本番です。そんな超高齢社会の中で介護関連事業を営めば、果たして利益はでるのでしょうか?今回のこのテーマについて、「儲かる」「儲からない」両方の視点から、見ていきましょう。

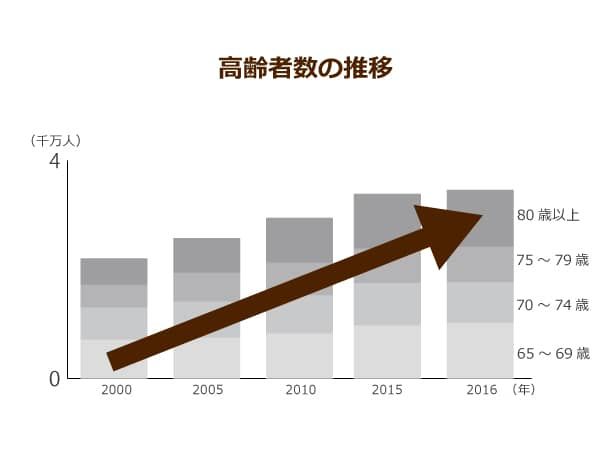

先程も取り上げたように、介護ビジネスのターゲットとなる高齢者の数は確実に増えています。

高齢者人口や社会に占める高齢者の割合も、2000年から右肩上がりに増加していることがグラフからわかります。

経済は見通すことができませんが、毎年生まれた子供の数は決まっているため、将来の人口推移だけは読むことができるのです。

そんな中、2000年の介護保険制度導入と同時に介護ビジネスに参入する事業者も増えています。

そして倒産の可能性は規模が小さい事業所が高く、介護関連事業は規模が拡大するほど利益が上がるビジネスモデルであることがこれまでのデータから明らかになっているのです。

大きな組織の場合、人件費や事務費などを効率的に行うことが可能であり生産性が高くなります。

介護の現場はまだまだ人の手による人力作業が一般的であり、生産性は低いので大きく事業を展開した方が効率よく働くことができ、収益性が高く倒産しづらいのです。

うまく展開すれば、たくさんの事業所を運営し、大きく利益を上げることができるでしょう。

介護事業は入居者が集まれば手堅く商売ができる

そんな環境の中、介護関連事業をスタートするには介護保険の指定事業者となる必要があり、都道府県知事もしくは市町村長から認可を受けることが必須です。

理由は、介護関連事業の売上のほとんどが介護サービスを提供して介護保険制度から介護報酬を受け取るものであるからといえます。不正を防ぐためにも、自治体から認可を受け正規の事業者として報酬を受け取ることになるのです。

介護事業にはデイケアやショートステイ、介護予防とさまざまなサービスがあり、基本はこの介護保険の適用範囲内に従ってビジネスを展開していくことになります。

介護保険の原資は保険料と税金なので、「サービスを提供したのに報酬が入ってこない」といったリスクもなく確実に売上を回収できる手堅いサービスだという側面があります。

やはり介護事業は儲からない?

しかし、儲かる可能性がある一方で、儲からないという見方もできます。ここではあくまで中立かつ公平に、儲からないとされる理由も考えていきましょう。

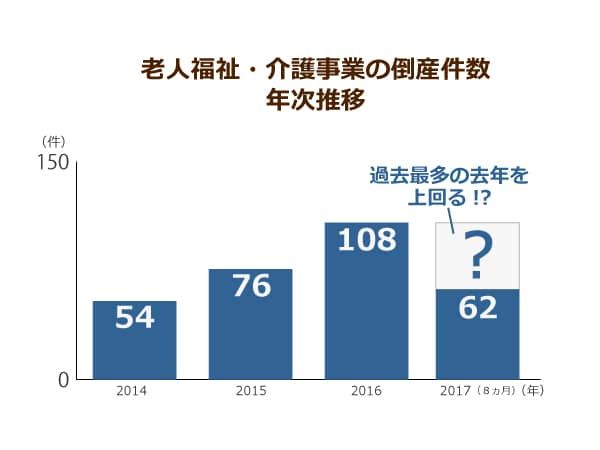

まずひとつに、施設が倒産しても国による救済があるわけではありません。東京商工リサーチによる倒産した件数を見てみると、2016年には108件、2017年には8月までに62件のペースで推移しており、負債総額10億円以上の大型倒産も4件ありました。

経営を行う以上倒産するリスクは常にあり、それがまだ市場原理によるものであれば企業経営の新陳代謝と考えられます。しかし、公的資金の入った補助金による影響を受けての倒産もあるため、なかなか経営が難しい、というのが現状です。

また、介護報酬の削減があります。

国と厚生労働省は増え続ける介護給付費を抑制するため、介護報酬のマイナス改定を検討しています。

これには反対運動も起きていますが、介護報酬は3年に一度、その時代の環境に合わせて調整が入ります。

そのため、急激に削減され、利益が大幅に減少するリスクがあるのです。

介護事業は国の制度に依存する

そこで働く介護職員は薄給が懸念されていて処遇改善加算が加算されている反面、介護事業者の利益率に関してはむしろ財務相が「中小企業の平均と比べて高い」という見解すら見せており、介護報酬引き下げの懸念が常につきまといます。

介護事業が儲かるか儲からないか、双方の視点から見てきました。同じ介護関連ビジネスを運営していても経営者の手腕によってどれだけ利益が上がるか、そして現場の士気が高まるかが異なります。

十分に介護職員へ報酬を与え、待遇を改善すれば良い介護サービスを提供できるようになれば、事業拡大や利益増加のチャンスに恵まれる可能性が高くなります。

しかし、苦しくなるとすぐに人件費を削って給与を下げているようでは、職員が離れていき施設の雰囲気も悪化して売上低下につながるでしょう。

さらに今、介護報酬は介護保険という制度に依存しています。

そのため、事業の経営も国の方針にかかるところがあるのでビジネスとして慎重に進めていく必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定