高齢者による救急搬送理由で2番目に多い転落事故

高齢となるにつれて転落が大きな怪我につながることがありますが、今、ちょっとした段差から転落して救急搬送につながるケースが増えています。それが入院を招き、最悪の場合は取り返しのつかない事態になることもありえるのです。

高齢者の10人に1人が転落事故で救急搬送

転落は日常に潜む事故の中でも危険であり、数で見ても転倒の次に多くなっていることがわかります。2016年に東京消防庁が調査したデータによると、救急搬送された事故のうち、転落によるケースは10.9%です。

転倒や転落が事故の大半を締めているというこの事実は、まだまだバリアフリー化が進んでいないということの証左でもあり、同時に、日常生活におけるささいな動作からも事故が発生しやすいということも意味しています。

転落と聞くと、高いところから落ちてしまうイメージがありますが、段差から足を踏み外すだけでもとても危険なものです。転落には心理的な恐怖もありますが、何より骨折などの事故につながります。

転落事故はどのような場所で起きるのか

転落事故の数を見たところで、どのようなケースで怪我をするのかについて考えていきたいと思います。国民生活センターが高齢者の家庭内事故について調査した資料によると、いろいろな転落事故が起こっていることがわかります。

転落してしまうと、どのような症例になってしまうのでしょうか。

- 階段、廊下から転落して臀部と後頭部を強打

- 屋根、屋外の作業時に転落して関節骨折して重症

- ベッドから転落して死亡

以上は実際に起こった一例で、これだけ見ても高齢者による転落事故が些細なことで起きることがわかると思います。

高齢化による老化はそれだけ骨を弱らせ、衝撃に対してもろくなるのでしょう。

何より、ベッドや玄関など、生活をする上で身近にある場所で事故が起きているのが怖いところです。

介護者や被介護者もそうした場所だけに「ここなら大丈夫だろう」油断してしまうのも事故原因のひとつでしょう。

また、老化により身体能力が低下して判断力や認知力が落ちていることも大きな要因なっているのではないでしょうか。体の反射神経も鈍ってくる中で、危ないと思った次の瞬間には転落していた、というパターンも考えられます。

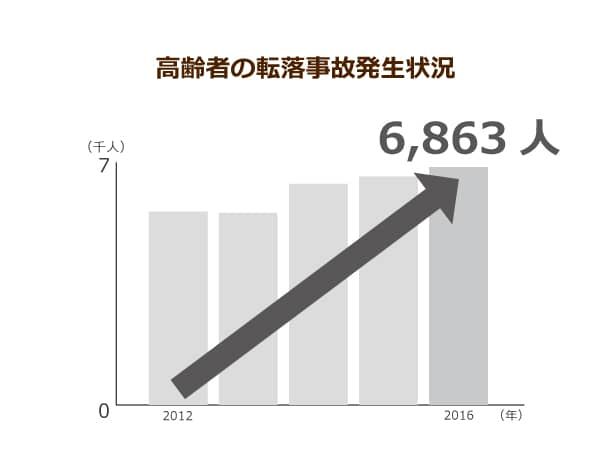

転落事故、その数は増加傾向に

そんな深刻を極める転落事故の発生状況、年間5,000人以上が転落事故により救急搬送されています。

この転落事故は年々増加傾向にあり、2016年には6,863人を超えています。年齢別人口比で見ても高齢になるほど転落事故に遭いやすいことがわかるでしょう。見事に年齢と相関し、運動能力の低下によって高いところから落ちるケースが多いという現状です。

超高齢社会となって長寿で元気な人が増えたとはいえ、年齢を重ねれば過去の自分と比べて身体能力は確実に衰え、事故につながってしまうのです。

転落事故は”身近な場所”で発生している?

では、転落事故はどのような場所で発生しているのでしょうか。東京消防庁のデータによると、落ちた場所は主に7割以上が住居の中という状況が明らかになりました。具体的には階段やベッド、椅子などが危険なポイントになっています。

特に、2016年のデータによると、約半数が階段で転落したとのことでした。転落事故の傾向として上り下りをする動作の際に事故が起きやすいことから、高齢者にとって階段がどれほど危険なものであるかがわかるでしょう。

そして、階段で転落という事実は、手すりがちゃんと設置されていないか、仮に手すりがあっても握る握力がなく落ちてしまったというケースも考えられます。

高齢者にとって階段はただ立っているだけでもバランスを崩しやすく、もっとも危険な場所だということを意識する必要があります。

高いところの作業をするために脚立を使うときは、できる限り周囲の人に頼ると良いでしょう。

家族がいない場合は自治体に頼んでヘルパーを派遣してもらうことも要検討です。

人に頼りたくないという高齢者も多いですが、大きな怪我をしてしまうと、さらに迷惑をかけることにもなりかねません。

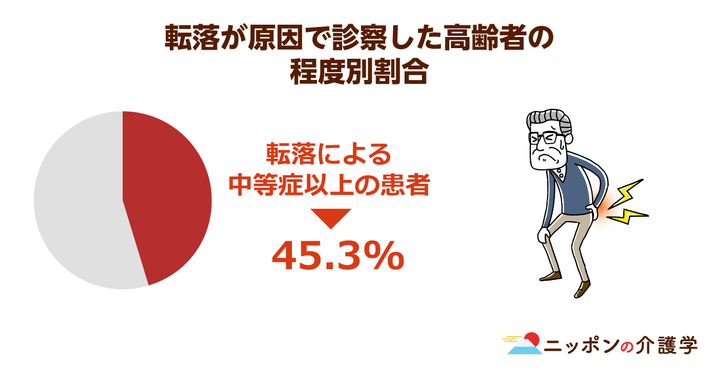

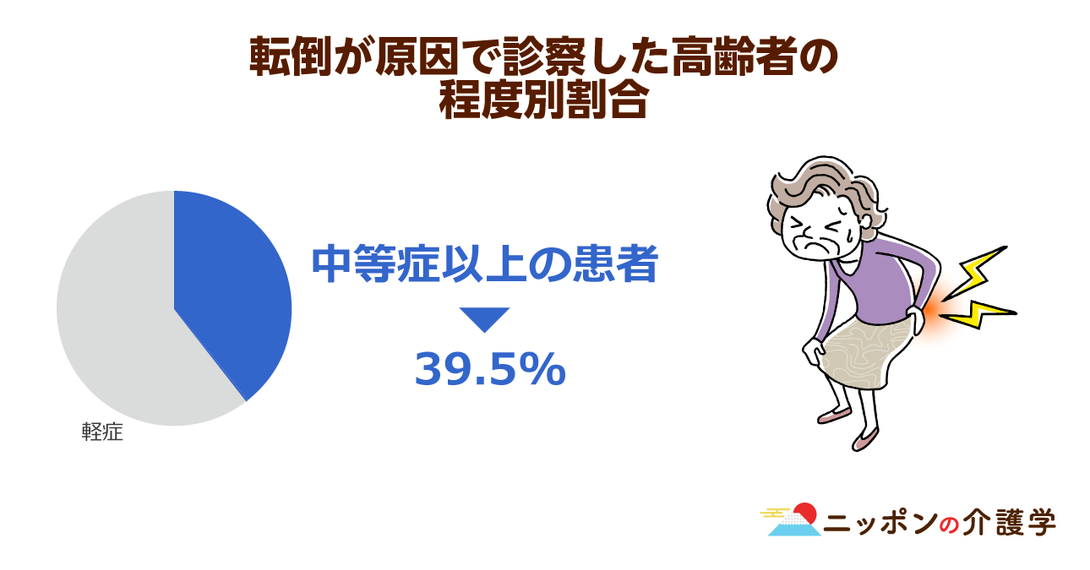

転落事故の結果、約半数が入院を余儀なくされる…

転落事故はどの程度の怪我に発展してしまうのでしょうか。データを見てみると、なんと約半数が中等症よりも重たい症状で治療を受けているのです。

この「中等症」とは、命の別状はないが入院の必要があるという意味です。2016年の命に関わる重篤な状態や死亡してしまった人は合計104人おり、転落事故がいかに危険かということがわかります。

ちなみに、高齢者が緊急搬送される中で一番多い症例が転倒事故。しかし、年間5万件以上の事故のうち、重体者や死亡者は38名であることを考えると、割合で見れば転落事故のほうが危険であるという見方もすることもできます。

そして出血や骨折をしてしまうと、高齢者の場合は長引く傾向に。入院といっても病院のベッドも今はあまり空きがなく、外科病棟では90日前後で退院させられます。

その後は自宅で不便な生活を余儀なくされることとなり、本人や家族に大きな負担がかかってしまうのです。病院ならまだケアが行き届いていて過ごしやすいですが、雑多に物が置いてある居宅内では生活がしづらいこともあり、次の事故につながるリスクもあります。

転落事故を予防する方法は?

今回は高齢者の転落事故についてみてきました。転落事故は外ではなく、住み慣れた家の中で起きるケースがとても多いのです。年間約3,300人というのは大きい数字で、全ての高齢者にとって他人事ではありません。

高齢者が段差に近づく場合は保護者が見てあげる、バリアフリー化するといった対策が必要です。バリアフリーにする場合は自治体から補助が出ることもあり、まずはヘルパーや役所の高齢課に相談してみみることが肝要です。

転落事故を起こした高齢者は身体だけでなく、心にもショックを受けるもの。身体を治療するのと同時に、心のケアを行っていくことも大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定