高齢者を中心にパーキンソン病が増加傾向に

今、パーキンソン病という病気が増加していることをご存知でしょうか?パーキンソン病は全身にふるえが発生し、転びやすくなることや筋固縮(筋肉が固くなってこわばること)やといった運動障害が発症する病気です。

高齢者になるとかかりやすいですが、40歳以下でも若年性パーキンソン病と呼び、総患者数は全国に約16万3,000人もいるとされています。

パーキンソン病の症状とは?

まず高齢者の場合、パーキンソン病を発症すると手にふるえが発生し、更に筋固縮や動きがスローなるといった症状が起こり、姿勢を維持するのが困難になります。また、歩いている時や静止している状態でもふるえが起きてしまいます。

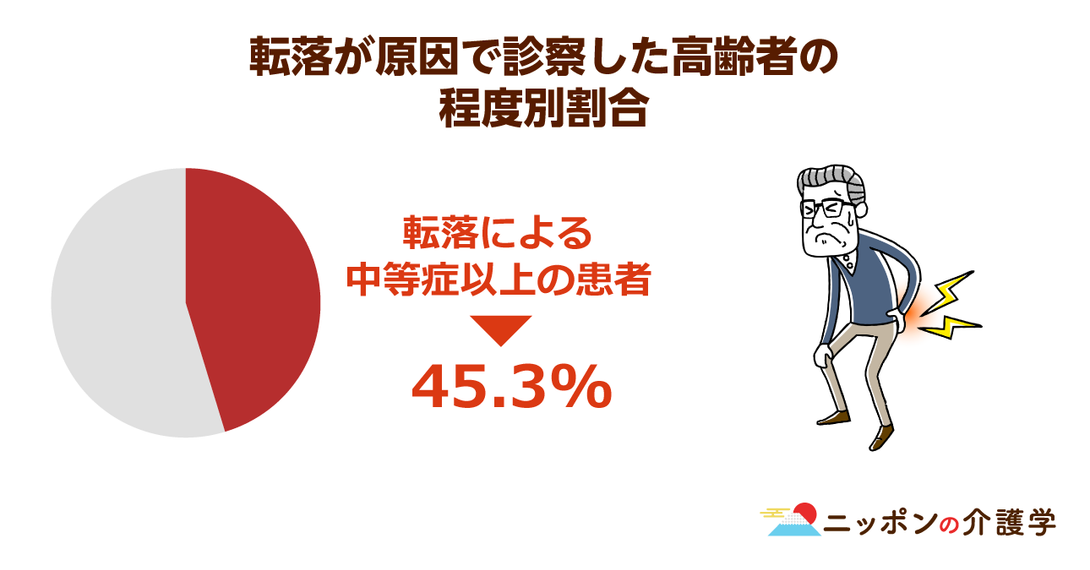

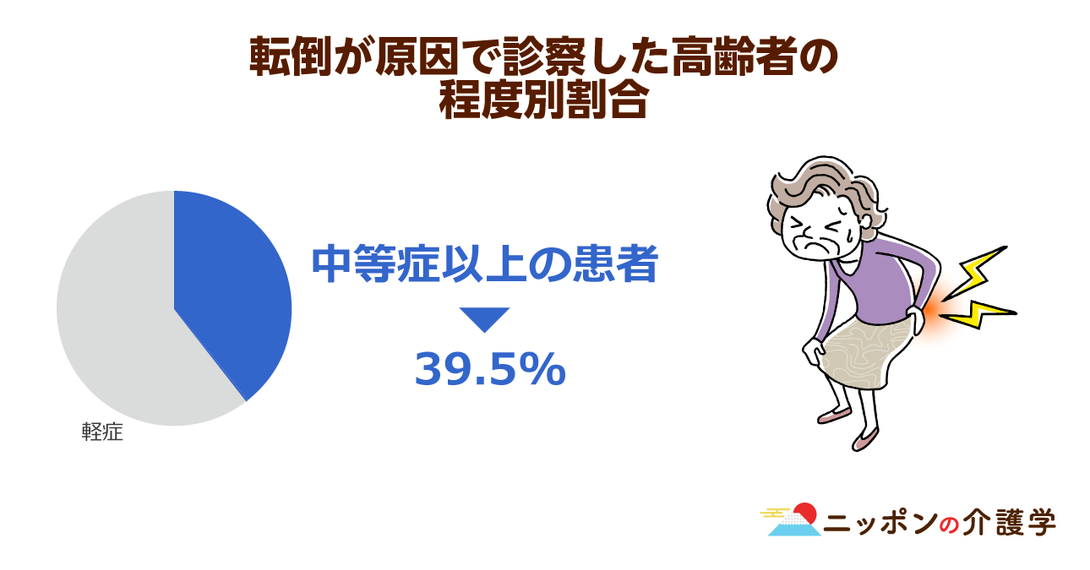

病気が徐々に進行するとバランスが悪化して転びやすくなり、さらには便秘や頻尿、疲れやすくなるといった症状など、運動以外の面でも生活に支障をきたしてしまうのです。

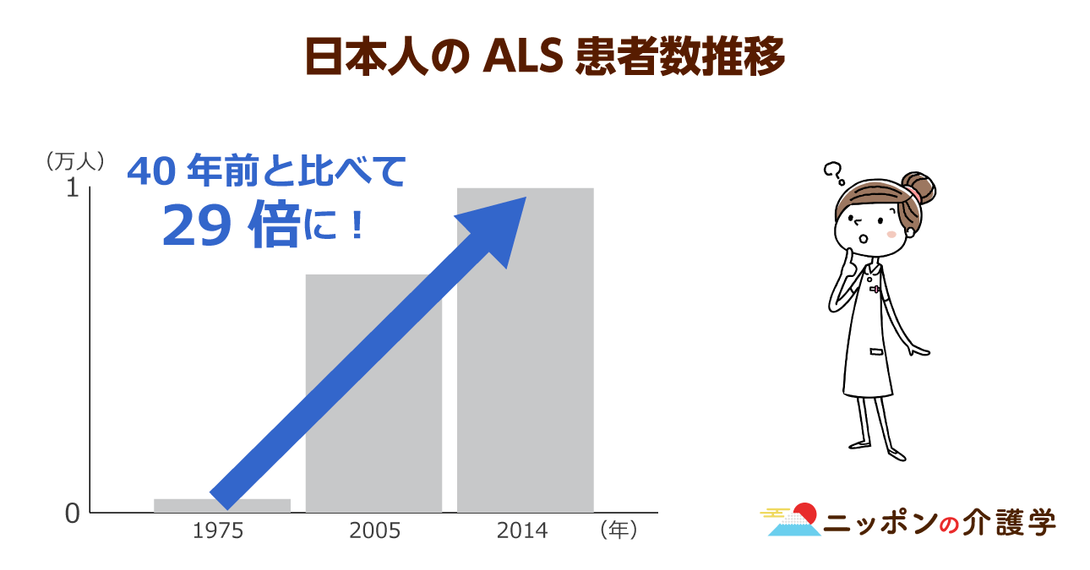

このパーキンソン病は、超高齢社会の現代において増加傾向にあります。

難病情報センターの「特定疾患医療受給者証所持者数」によると、2012年は12万406人だったものが2013年時点で12万6,211人、2014年には13万6,559人となっています。

これらはあくまで特定疾患医療受給者証を持っている人たちの数で、政府統計によると実際には約16万3,000人の患者がいるとされています。

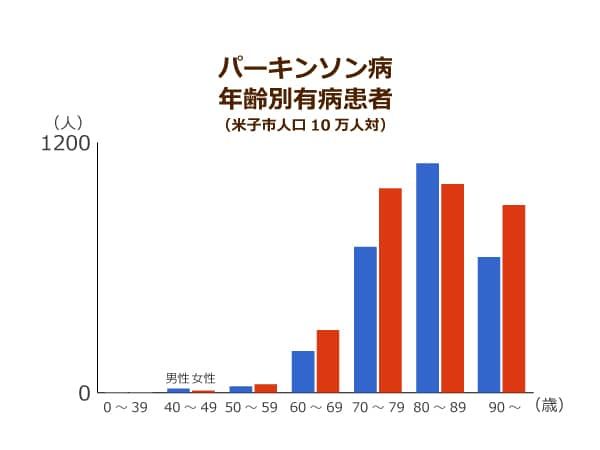

また、その発症年齢について米子市の「パーキンソン病年齢別有病率」を見てみると、60代を境にして爆発的に発症者が増えていることがわかります。この病気は若年者に比べ、高齢者において圧倒的に発症する可能性が高いのです。

また、パーキンソン病は痛みを伴う場合もあり、左右バラバラに症状が出る場合も。最初は五十肩ではないかと考えて治療していたものの、一向に治癒せず、そこから震えが出るようになって初めてパーキンソン病と診断されるケースもあります。

動作が全体的に遅くなってしまい、特に椅子から立ち上がろうとした時や、布団の上で体の向きを変えようとした時に、ゆっくりとした動作が目立つようになるのです。

そして症状の影響で表情も乏しくなり、言葉も単調となってしまいます。

前屈姿勢で遅いスピードで歩くようになり、歩くのも一苦労に。

方向転換といった日常的な動作をするのも苦痛になることで精神的にも追い詰められ、意欲や認知機能も低下、妄想などの症状も出てしまいます。

パーキンソン病を発症する原因とは?

ではなぜ、パーキンソン病を発病するに至るのでしょうか。

実はその原因は解明されておらず、未知の病気なのです。

症状が存在し、同じような症状を発症する患者さんをパーキンソン病と名付けています。

ただし、体の動きを支配する神経系が関わっているのではないかと考えられてはいるようです。

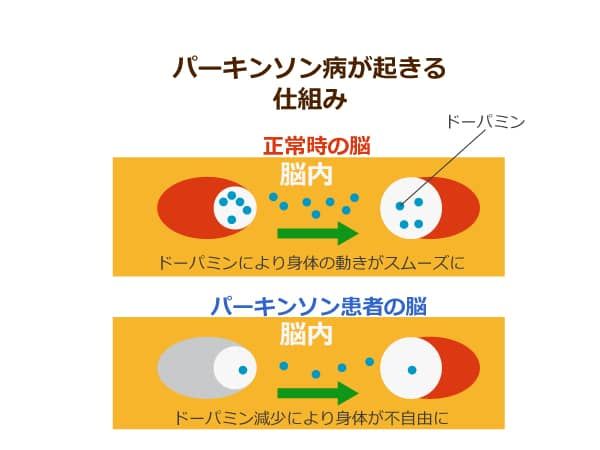

本来、脳の中には体の動きを促す神経伝達物質ドーパミンと、動きを抑制する神経伝達物質アセチルコリンが存在します。脳の中でそれらの物質の分泌においてバランスが取れていると、体は正しく動くのです。

パーキンソン病は、このドーパミンが減少することによって起こるとされています。ドーパミンが減少するということは、体の運動を抑制する命令が出せなくなるということであるため、手足に特有の症状が起こり、震えが生じてしまうのです。

このドーパミンの減少以外にも原因はあるとされていますが、今だ不透明なために不治の病とされているのです。医療の発展により徐々に解明されつつあるため、将来的にははっきりとした原因がわかるだろうと期待されています。

パーキンソン病の治療法

では、そんなパーキンソン病の治療法はどのようなものがあるのでしょうか。これには主に薬物療法や遺伝子療法、食事療法と外科手術の方法があるようです。

まず薬物療法はもっとも多く使われる治療法です。

先程見たように脳内のドーパミンが減少することで震えが起きるのですから、ドーパミンを投与すれば症状は改善すると思うかもしれません。

しかし、脳は外部からの有害物質をシャットダウンするため、服薬してもあまり働きは期待できないのです。

そんな場合に、L-ドーパという薬が使われ、飲むと小腸から取り込まれて血管内に入り込みます。一緒に分解酵素を動かさないベンゼラジドかカルビドパのどちらかを飲むことで、かなりの効力を発揮します。

また、遺伝子療法もあり、細胞内に遺伝子を注入することで有効性を発揮します。まだまだ効果がわかっていない治療法である反面、ドーパミン合成酵素遺伝子や神経栄養因子遺伝子を使った遺伝子療法が期待されています。

そして食事療法は、低蛋白食事療法で治療していく方法となり、薬で症状の改善が見られない患者に行われます。朝や昼の食事はタンパク質を減らしてL-ドーパの働きを邪魔しないようにして、夜に減らした蛋白質を摂っていくことで症状の緩和を図ります。

パーキンソン病の未来

ここまでパーキンソン病の治療法について紹介しましたが、やはり確実な治療方法がないのが現状です。そんな中、最新の科学を使った治療法に注目が集まっています。

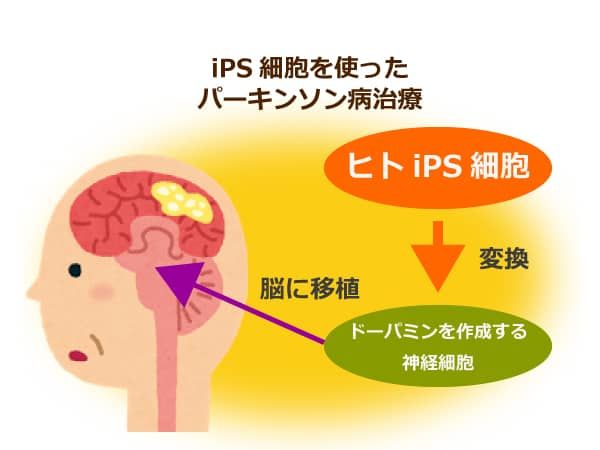

今注目されているのは、iPS細胞を使った治療法です。

イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に京都大学iPS細胞研究所が発表したところによると、パーキンソン病のサルにドーパミンを作るiPS細胞を移植したところ、震えの症状が軽くなり動きが軽快になったとのこと。

この猿の脳内を画像解析してみると、実際にドーパミンが増えており、神経細胞が活発になっていることがわかりました。

これは非常に画期的なことで、人に応用することができる可能性があるとして2018年には臨床試験に入る予定となっており、未来の治療法として注目が集まっています。

そんなパーキンソン病ですが、症状を抑える意味でも介護のケアは非常に重要です。なぜなら、介護の現場でパーキンソン病を抱えている高齢者は、自分で身体を動かことがストレスを発散することになるからです。

精神的にもリハビリはとても大切になってくるので、体を動かすことと同様、介護が非常に重要となります。

身近な人が医師からパーキンソン病と診断された場合は病気を理解し、薬でどこまで改善するかを学び、ストレスを和らげることで病気の進行スピードを遅らせることに意識を向けることが重要です。

パーキンソン病は原因が未解明のため、誰にとっても高齢時にはと発症する可能性があります。しっかりと知識を身につけることが、身近な人に発症した際の適切なケアにつながっていきます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定