2019年1月21日追記

「高齢者のインフルエンザ感染のリスク」についての記事を更新しました。

『第612回 高齢者のインフルエンザは「不顕性感染」に注意!本人に自覚症状がないため感染拡大につながるリスクが』

これからの季節、インフルエンザに注意しなければならないのは皆同じですが、特に高齢者はインフルエンザでの死亡者数が多くなっているようです。インフルエンザの死亡者数において圧倒的多数を占めるのが、65歳以上の高齢者なのです。

インフルエンザの基本情報

インフルエンザにかかるとどのような症状が出る?

インフルエンザにかかると合併症を発症したりする傾向にあり、高熱やだるさ、関節痛などが多くみられます。

感染しても3日程度は潜伏期間となり、その後にこれらの症状がいきなり現れるのです。

さらに高齢者の場合は胃腸が悪くなり、下痢や腹痛になるケースも。

一方で症状が特に現れないまま、微熱と咳が続くといった場合もあります。

具合が悪くなってから1週間程度で治りますが、高齢者においては重症化することもあり危険です。

インフルエンザにかかるととても苦しく、関節が痛んで寝ているだけでもつらい状態で、他人に感染するので外出もできません。

そもそも、体が痛くて外出どころではないでしょう。

薬を飲むなりして、寝ている他ないのがインフルエンザです。

高齢者は免疫力が落ちているので、合併症には注意しなくてはなりません。

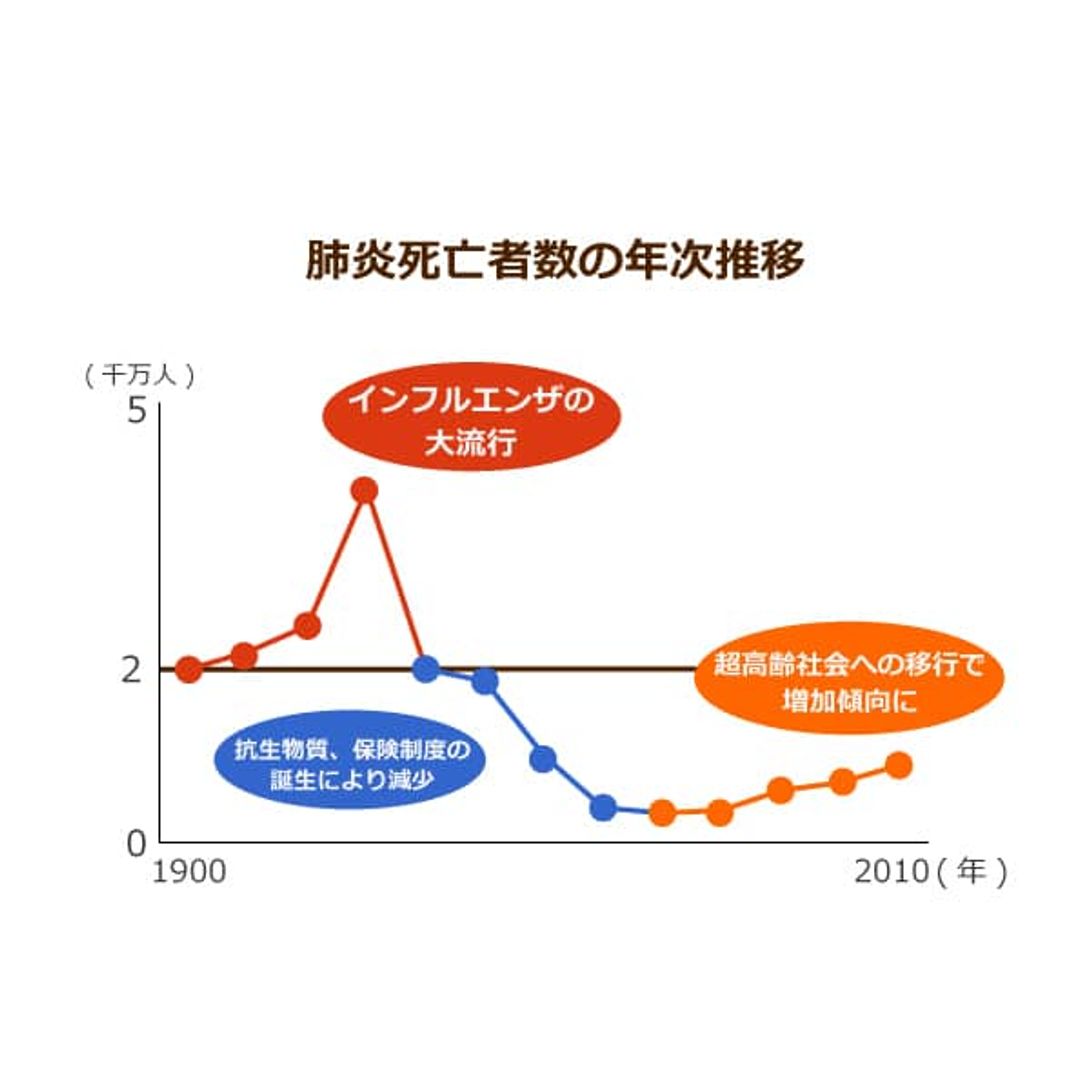

その中でも「肺炎」は死に至る危険な合併症としてとても多くなっており、亡くなった高齢者はインフルエンザ関連死亡理由の約6割を占めるという調査もあります。

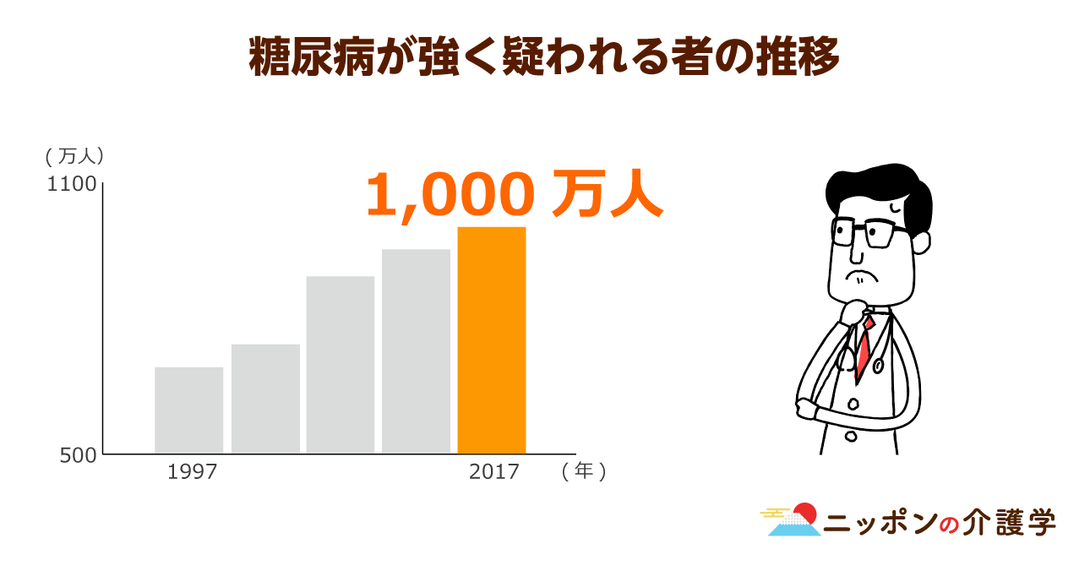

呼吸器の慢性疾患や糖尿病を持っている高齢者は、合併症として肺炎を起こしやすいのです。

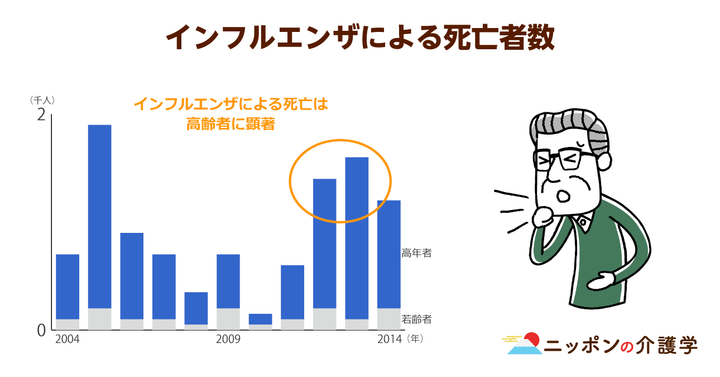

インフルエンザによる死亡は高齢者に顕著

そんなインフルエンザ、一番かかりやすい年齢はどの層なのでしょうか。

まずは乳幼児期で、肺炎を起こせば入院するリスクが高まり、非常に危険です。

脳症になる可能性もあり、意識障害や神経障害を起こすこともあります。

その一方で、65歳以上も非常にインフルエンザ罹患率が高く、特にインフルエンザで死亡した人のほとんどが高齢者となっています。

厚生労働省の「人口動態統計」によると、インフルエンザによる死亡者数は毎年異なっていることがわかります。しかし、その大半が高齢者であることには違いありません。2004年から2014年にかけては100~1,600人程度、高齢層で死亡者がでています。

ただし、ガンに罹患している高齢者がインフルエンザで死亡した場合、死因はガンとなり、インフルエンザにはカウントされません。

よって、実際の死亡者数はこれよりも多いものと考えられます。

乳幼児もさることながら、高齢者がインフルエンザにかかるととても危険です。

健康な成人であればまだ回復しますが、高齢者の場合はかなり深刻な事態になることがわかります。

インフルエンザにかかる背景

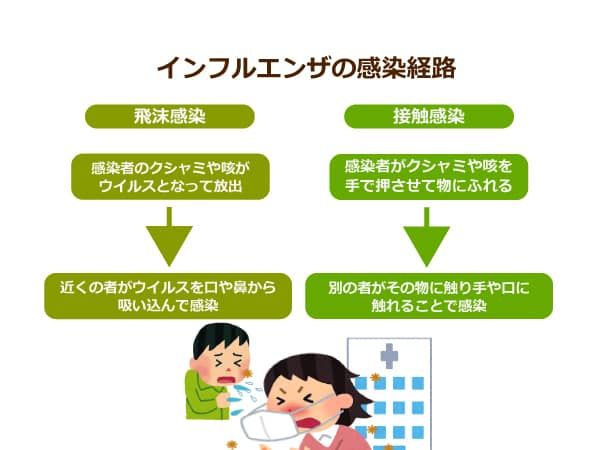

インフルエンザの感染経路

ではそのインフルエンザ、どのような経路で感染するのでしょうか。

まず考えられるのが、人から人への直接的な感染です。

これは飛沫感染と呼ばれますが、すでにインフルエンザにかかっている人がくしゃみや咳をしてウイルスが拡散し、それを吸い込んでしまうことで感染します。

また、モノを介しての間接的な感染もあります。

ドアノブやスイッチといった多くの人が触れるものに感染者が触れ、その後でその場所を触ってしまうことによって、インフルエンザに感染してしまうのです。

インフルエンザは一度感染すると抗体ができ、次からインフルエンザの病原菌が体に入ってきても、感染を防ぐ役割を果たします。

しかし、インフルエンザウイルスは連続変異して次々と形を変えるため、せっかくの抗体が新しいウイルスに効かず、また感染してしまうことがあるのです。

高齢者がインフルエンザに感染するとどうなるのか

高齢者がインフルエンザに感染すると具体的にどのような症状が出るのでしょうか。

まず、先程も見たとおり肺炎を発症する場合があります。

ウイルスが直接的な原因となる場合もあるようですが、発症で体力が失われたときに細菌に感染することで肺炎が起こることもあります。

インフルエンザウイルスではない肺炎球菌、黄色ブドウ球菌を原因として肺炎を併発した場合、インフルエンザの熱がおさまってもまた肺炎で熱をぶり返すためにとても辛く、また、痰がからんだ咳が出るという煩わしさが続きます。

他にも、咳のしすぎやウイルスで炎症が起こり、気管支炎も発症する場合がり、熱が出て激しく咳をするのが特徴です。

また心不全のような症状が出る場合や息切れ、呼吸困難といった胸の違和感も起きます。

こうした合併症は特に高齢者で起こりやすく、肺炎、気管支炎、心合併症に注意が必要です。

インフルエンザをしっかり予防ために

ワクチンを打ってもインフルエンザになる可能性があるのはなぜか

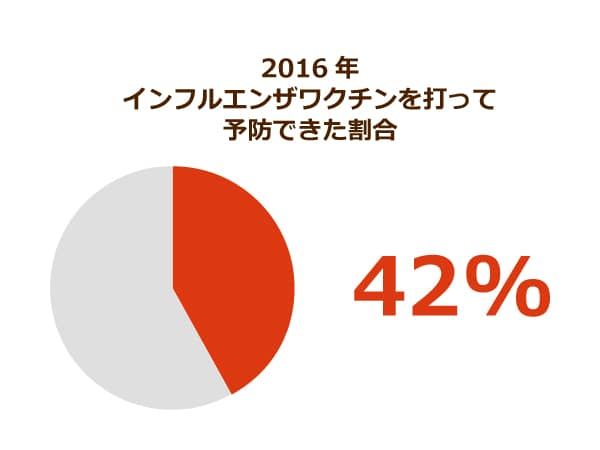

インフルエンザ対策の代表格であるワクチン注射はとても有効な反面、ワクチンを打ってもインフルエンザになる可能性があります。

アメリカ疾病対策センター(CDC)の推計では、ワクチンでインフルエンザを予防できた確率はわずか42%でした。

インフルエンザには型があり、その型は毎年変異しているのです。

そしてそれに合わせて、今年の型を予想し、毎年シーズンの前にワクチンメーカー各社がワクチンを製造します。

しかし、型が突然変異することがあり、その場合はワクチンが効かないため、インフルエンザに感染してしまうことがあるのです。

また、インフルエンザは数種類の型が同時に存在することがあり、ワクチンを打っていない型にかかる場合も。

こうしたケースでは、ワクチンを接種していてもインフルエンザを発症してしまいます。

しかし、それでも大切なのがワクチン注射。

ワクチンはインフルエンザ発症のリスクを抑え、仮に発症したとしても重症化を防いでくれます。

ワクチンは5ヶ月程度効果が持続するため、冬の時期は乗り切ることができます。

ただし、ウイルスは型が毎年変わるため、ワクチンは毎年打つことが必要です。

それでもインフルエンザ予防

上記のしたように非常に危険なインフルエンザ、発症させないためにはどのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは手洗いを正しくすること。

実生活の中ではいろいろな場所でさまざまなものに触れますが、その過程で手にウイルスが付着してしまうのはやむを得ない事情があります。

帰宅時や家事の前後、食事前はもちろん、できるかぎり外出先でも手洗いは徹底したいところです。

また、インフルエンザは免疫力が衰えているとかかりやすくなり、感染すると重症化する可能性があるため、日頃から健康管理をして体調をしっかり整え、免疫力を高めておくことも大切です。

インフルエンザの流行がメディアで確認できる段階では、重要な用事以外、不要不急の外出はなるべく避けるようにしましょう。

さらに湿度を保つことも大切です。

乾燥していると喉が弱りやすくなるため、加湿器を使うといった対策を行い、50~60%程度の湿度を保ちます。

インフルエンザはこれからのシーズンがピークです。特に高齢者は重症化すれば命が脅かされるケースもあるため、十分に注意しましょう。今回見てきたように対策をしっかり取り、健康に注意してインフルエンザを予防していく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 11件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定