もうじき本格的な冬が到来しますが、火災で亡くなる人も多いこの季節、火の取扱には十分注意しなくてはなりません。

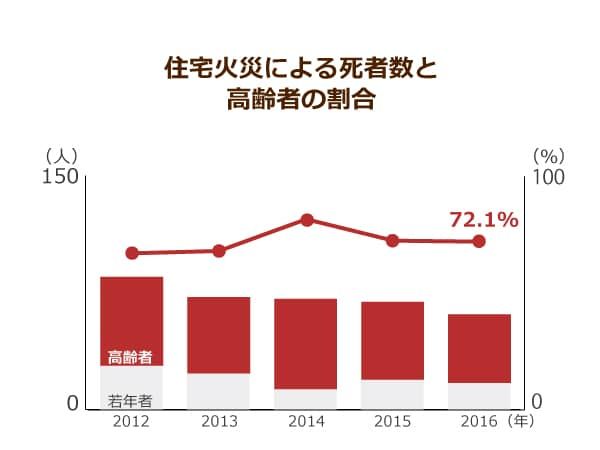

東京消防庁の調べによると、都内で起きた住宅火災において、亡くなった人の約7割が65歳以上の高齢者というデータがあります。

超高齢社会と言われている昨今、高齢者の目線にたって火事を予防する意識が大切なのかもしれません。

日本全国、住宅火災の実情

2017年上半期の火災状況

東京消防庁のデータによると、2017年上半期に都内において発生した火災の件数は2,337件。

前年と比較すると264件増加しています。

そのうち約65%が建物の火災で、こちらは前年より78件増えました。

焼けた面積も大きく、1万3,090平米もの土地や建物が火災に遭ったことがわかります。

火災による死者の数自体は10年前とくらべて減少傾向にあり、2007年に114人だったものが2016年には68人まで減少しています。

しかし住宅火災では61人が亡くなっており、そのうち44人、つまり72.1%が65歳以上の高齢者なのです。

火災による高齢者の死亡率は高く、死者数は75歳以上になると10万人あたり1.61人と、その割合は大きく増加しています。

火災における死者の家族構成を見てみると、高齢者の一人暮らしがもっとも高いことは過去5年間変わっていません。なんと、火災で亡くなった人のうち52.5%が高齢者のみの世帯となっているのです。

このようなデータから、高齢者の一人暮らしや高齢者だけで住んでいるという状況では、逃げ遅れや発見が遅くなったりしてしまうことが増え、命の危険にさらされるリスクが高くなるということがよくわかります。

高齢者だけの世帯は万が一の際に素早い行動をとることができず、危険な目に遭う可能性が高いのです。

超高齢社会の訪れとともに、高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦の割合も増加していますが、火災による高齢の死者を出さないためには、まずなによりも高齢者を1人にはしないことが先決となりそうです。

住宅火災の主な出火原因

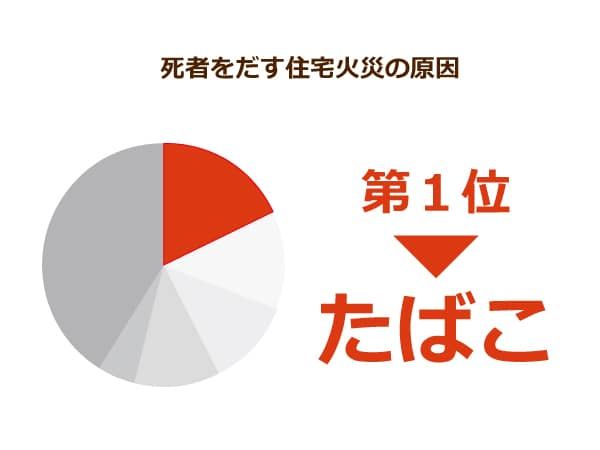

死者も出す火災を引き起こすのは”たばこ”

では、火災による死者を増やさないためにも、出火原因別のデータを詳しく見ていきましょう。

火災で死者がでたケースのうち、もっとも多い出火原因は、たばこでした。これは全体の18%を占めるという現状です。

たばこから出火するパターンとして、コンロやストーブといった火の気があるところにたばこが落下。また寝たばこや、吸い殻が入った灰皿、ゴミ箱に火の残ったたばこを捨てたというような理由が挙げられます。

これはたばこをきちんと処理し、火の気がないところで吸わないといったルールを徹底すれば防げたものです。喫煙者の防火・防災意識を高め、吸い殻の処理などのマナーを啓発していく必要があります。

今の若い世代はあまりたばこを吸いませんが、昔は特に男性で喫煙率が高かったのです。その習慣を継続している高齢者ほどたばこを吸うというデータもあり、2017年の時点で60歳以上の男性において28.2%がたばこを吸っています。

高齢者は特にたばこに気をつけなくてはならず、泥酔してたばこを吸う、寝ながらたばこを吸うといった火災によって死亡する人もおり、たばこが原因の火災は主に布団にたばこが落ちて火災となるケースが多いのです。

防火の自信がないのであれば、火事のリスクが高いため思い切ってたばこを辞めてみる、高齢の家族に禁煙するよう働きかけてみるといった行動に移すことも大切ではないでしょうか。

火事による負傷者を増やすのは”コンロ”

そして出火原因として最も多いのは、意外にもコンロなのです。

コンロによる火事は負傷者数でも一番人数が多い結果となりました。

揚げ物料理をする際に火をつけて放置してしまったり、IH専用のクッキングヒーターなのにIH専用鍋を使わなかったりといったことが、コンロの火災理由として挙げられます。

コンロの近くでエアゾールを使用、洋服やカーテンに着火し火災となったケースもあり、たばこと同様に何かへ引火し火災が広がるケースが多くなっていることがわかるでしょう。

調理中にコンロから離れたり、揚げ物をするのに十分な油がなかったりといった理由でも出火する可能性があります。調理中はコンロから離れず、アームカバーをつけたり、燃えにくい素材でできたエプロンを使用したりといった対策を行う必要があるでしょう。

燃えやすい性質のものをコンロのそばに置かないことも大切です。コンロを使用する際は火が鍋から出ないよう火力を調節しましょう。そして、安全性の高いSiセンサーの付いたコンロを使うといった対策が必要です。

特に高齢者は買い替えがもったいないとして、古い家電製品を長く使う傾向がありますので、注意しなければなりません。

火災に気をつける上で大事なこと

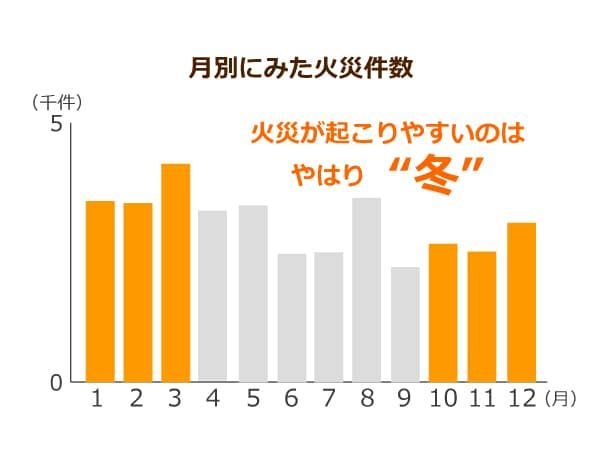

火災が多いのはやはり冬!原因は”空気”?

では、火災が増えるのは一年のうちいつ頃なのでしょうか。総務省のデータによると、冬に火災が起こる傾向が強く、2016年は12月に3,000件を超え3月には4,210件とピークを迎えることがわかっています。

しかし、なぜ冬に火災が多いのでしょうか。それはまず、空気が乾燥していることが理由として挙げられます。空気中からも建物に使われている木材からも水分が失われる季節で、火がつきやすく火災になりやすい状態です。

さらに、暖房器具で電気製品を使うことが多くなります。

洗濯物やタオルを暖房器具のそばに干していて出火といったケースも考えられますし、調理も温かいものを食べることが多くなるので火を使う機会が増え、火災の原因となるでしょう。

こうした理由が重なって、冬場は特に火事が多くなる傾向にあるのです。

高齢者を火災から守るために

火災の死者のうち7割が高齢者であることは先ほど触れましたが、どうすれば高齢者を守ることができるのでしょうか。

まず消防法では住宅用火災警報器を設置するよう定められています。火災が起こればどのような時間でも大きな音で知らせてくれ、逃げるよう教えてくれるものなのですが、電池で動く製品のため電池切れの心配が懸念されます。

長いものは10年、短ければ5年や1年で電池が切れるタイプのものもあり、電池切れのまま放置しておくといざという時逃げ遅れてしまいます。定期的に警報機の点検をすることが必要です。

また消火器の設置も大切で、火災が発生した際に小さいうちに火を消すことができ、被害を食い止めることができます。消火器は高齢者にとって重くて扱いづらいという場合は、スプレー式のエアゾール簡易消火具を設置すると良いでしょう。

万が一火が発生しても、それを広げないことも大切です。防炎素材のパジャマやエプロン、布団カバーといった製品の利用で、火災の広がりを最小限に食い止めることができます。カーテンを防火品にすれも火災の広がりを防ぐことに貢献するでしょう。

これから空気が乾燥し、本格的に火災に注意するべき季節に突入します。大きな事故を未然に防ぐためには、生活まわりの備品を見直すことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定