認知症患者や錯乱した患者を抑えるために必要な身体拘束ですが、もし自身や大切な親族が体を縛られて拘束されたらどう感じますか。

介護の世界ではあまり公に語られることはありませんが、錯乱する認知症患者や精神に異常がある一部の者には、身体を拘束する場合があります。そんな状況の中で厚生労働省は、不当な身体拘束を規制するため対策の強化に乗り出しました。

厚生労働省が身体拘束の規制を強化

身体拘束の規制強化内容

厚生労働省は2018年から介護施設で高齢者が不当に身体拘束されてしまうのを防ぐため、規制を強化していく考えです。その規制の名称を「身体拘束廃止未実施減算」といいます。

現在、身体拘束はやむを得ない場合において認められており、その際には手法や時間を記録していなければならず、行われていないと介護報酬引き下げの対象となります。

この規制が強化され、介護報酬引き下げのペナルティ強化を検討。現状1日5単位の減算から、1日あたり介護報酬の10%などに変更したい考えのようです。

そして要件をより厳格化し、記録の義務に追加して施設に対し「身体拘束を適正化する会議を3ヵ月に1度以上行い職員に通達」、「適正化する指針を整備」、「適正化に向けた研修を開催」といった方針を打ち出しました。

正当な身体拘束の基準

先程、身体拘束はやむを得ない場合には認められるとお伝えしましたが、日本で「認められる身体拘束」とはどのようなものなのでしょうか。身体拘束のやむを得ない要件とは、「切迫性」や「非代替性」、「一時性」があります。

すなわち、本人や周りが危険である場合や他に手段がないとき、一時的なものに限って身体拘束が認められているのです。

しかしこれはある種の虐待でもあるため、本当に限られた条件下でのみ取る最後の手段であるべきはずが、実際には不当な理由で、頻繁に起こっている可能性があります。

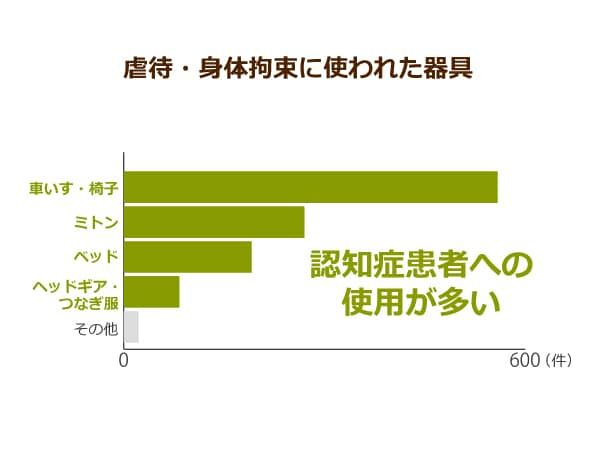

特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワークの調査によると、具体的な身体拘束が1,125件発生しています。

内容を精査してみると、車椅子や椅子に拘束したケースが559件ともっとも多く、ミトンや手指の拘束も270件発生。

さらにはベッドでの拘束、つなぎ服やヘッドギアによる拘束もありました。

身体拘束を対策強化する背景にあるもの

不適切な身体拘束が行われている?

ところで、介護施設で他の利用者を守るため、そして利用者自身が怪我をしないためにやむを得ず認められている身体拘束ですが、なぜ対策が強化されることになったのでしょうか。

理由のひとつとして、不適切な身体拘束が行われている問題があります。

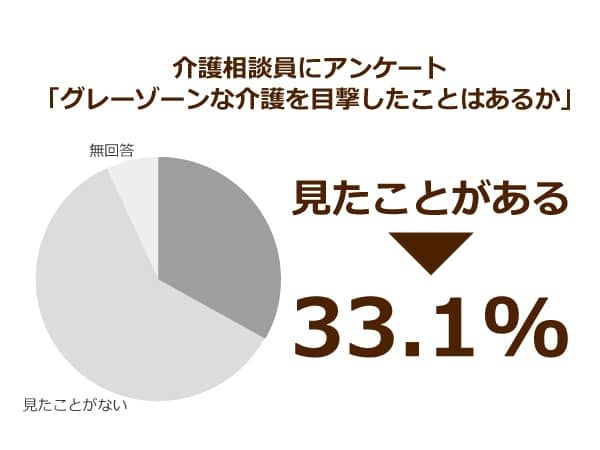

介護相談員という介護に関するさまざまな相談を聞き、行政と施設の間に立って調整をしていく職種が存在します。

この介護相談員が人によっては虐待や不当な身体拘束と判断できるグレーゾーン行為を目撃するケースが多々あったのです。

介護相談員3,877人のうち、1,285人、すなわち33.1%が、グレーゾーン行為を目撃したと回答しています。

この結果は介護の現場で日常的にとは言いませんが、不当なグレーゾーン行為は他人事ではなく、どの介護施設でも起こりうる可能性があることを意味しているのではないでしょうか。

現在、身体拘束を行った際には記録をしなければならないため、適切に実行されていれば証拠が残ります。

しかし逆に言えば記録を取らなければ証拠としては残らず、患者も認知症患者や精神の錯乱によって自分の意志を主張できない者が多いので「不当な身体拘束や虐待をされた」と証明しにくいのが現状です。

身体拘束はさまざまな弊害を生む

また、身体拘束が適切に行われていたとしても弊害は発生します。

体の自由を奪うことで、拘束される側にとっては屈辱的な行為なので、人権侵害になります。

さらに、身体拘束をすると高齢者は体を動かせなくなるため、身体機能が下がってしまい、寝たきりにつながってしまう可能性があるのです。

現在、身体拘束には「身体的弊害」「精神的弊害」「施設内弊害」「社会的弊害」といった4つの弊害が懸念されています。

身体機能とQOL(生活面の豊かさ)が下がるだけでなく、職員が仕事への誇りを失くし、介護保険の制度への信頼が失われてしまうのです。

また、介護保険制度への信頼を失いかねないデータとして、このようなものがあります。

NCCU(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン)の調査によると、虐待(ここでは不当な身体拘束も含めます。

)を受けた高齢者のうち、7割が認知症を患っていました。

もし、将来介護を受ける私たちがそのようになったらと思うと、年をとることへの不安が募ります。

身体拘束には賛成か反対か

身体拘束についてアンケートが行われている

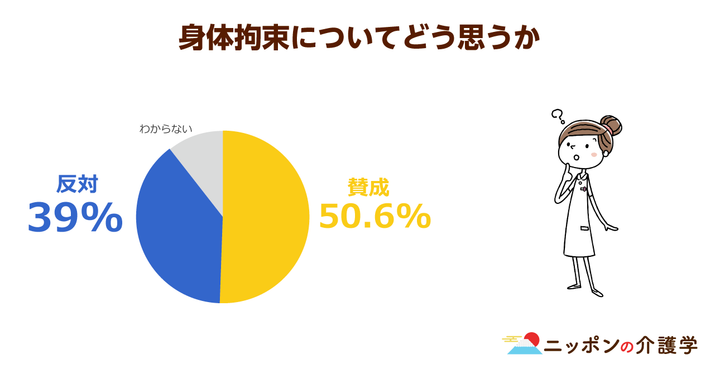

そんな身体拘束について、一般の人たちはどう思っているのかについて実施されたアンケートがあります。

それによると、「本人や周りの安全を重んじるべきだ」と身体拘束についてやむを得ないと答えた人が50.6%。

「本人の尊厳を守るべきだ」と身体拘束には反対だと答えた人が39%となりました。

安全性のためやむを得ないと考えつつも、身体拘束で不当に人権が侵害されてはならないという意見が見られます。

賛成派としては、「まわりの平穏のためやむを得ない」「反対している人たちは実際に介護をしてみればどうか」といった意見があり、一方で反対派としては、「周りが楽をするために行うのではない」「代替案を考えることこそ仁術ではないか」といった意見が寄せられていて、どちらの意見も理解できるものであり身体拘束の難しさを感じさせられます。

身体拘束の難しさを痛感する問題として半年前、身体拘束をされた外国人男性がエコノミークラス症候群と肺塞栓症で死亡したという事件がありました。

病院側は適切なものだったと説明していますが遺族は納得しておらず、身体拘束がいかに難しいもので弊害が大きいかを実感させられます。

身体拘束を少しでも減らすには?

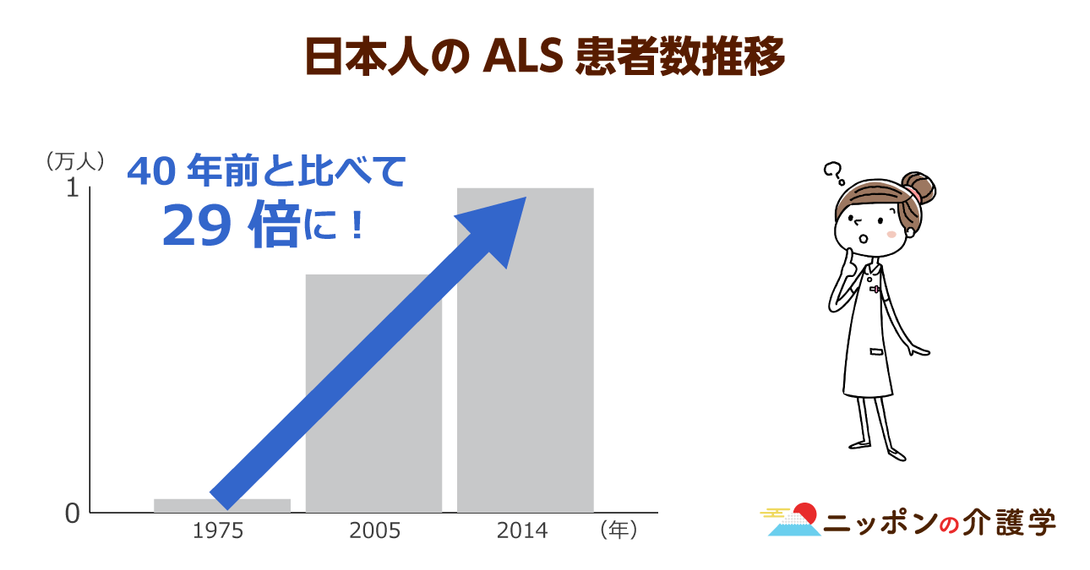

現在、何人の患者が身体拘束を受けているのでしょうか。厚生労働省の調査によると、2014年の時点で1万682人となりました。これは精神障害を持っていて精神病院に入院し、身体拘束を受けた人の数のため、介護施設での身体拘束を含めるとさらに増加します。

身体拘束をなくすことはとても困難な道のりです。施設職員を含めた施設全体と、本人や家族も含めた全員で、取り組んでいかなければなりません。

他人の問題と考えず、トップダウンで身体拘束を行わないと意思決定し、一丸となり取り組むことが大切です。弊害を認識し、議論して共通意識を持っていくことやコミュニケーションを取ることも重要ではないでしょうか。

事故を未然に防ぎ、代替案を考えていくことで、身体拘束の数は減っていく可能性があります。非常にシビアなテーマとはなりますが、みなさんは身体拘束についてどう思いますか?

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 99件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定