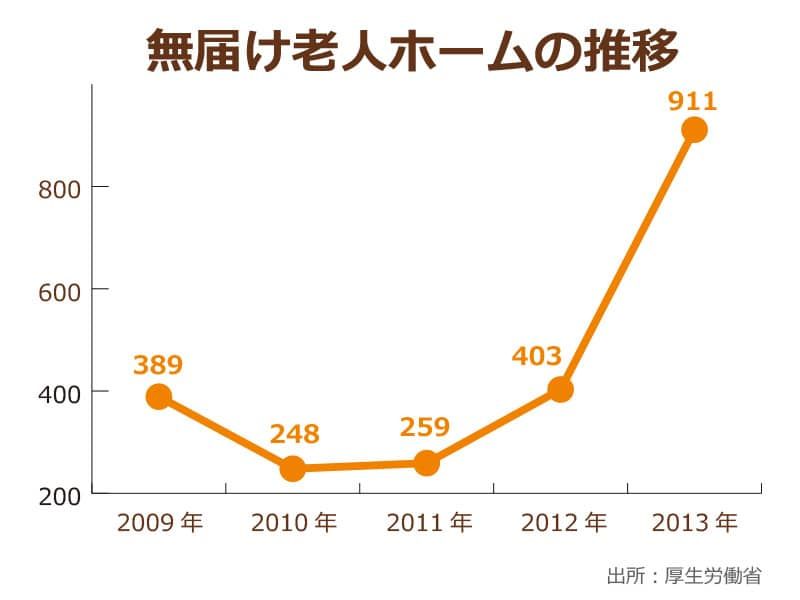

超高齢社会の歩みを進める現代日本。ここ10年で有料老人ホームの数が約3倍にも増加しているのも、社会のニーズに応える形として当然の流れと言えるかもしれませんね。ただし、その半面で問題となっていることも。それが、無届け有料老人ホームの増加です。

厚生労働省の調べでは、その総数は全国で実に911ヵ所。

行政の目の行き届かないところでも運営されている可能性も考えると、その数は1000をゆうに超えるものになるかもしれません。

また、その推移から鑑みると、さらに右肩上がりに増えていっても不思議ではありません。

| 届出済みの有料老人ホーム(8916件) | |

| 無届けの有料老人ホーム(911件) |

上記の円グラフを見てみると、すべての有料老人ホームにおける無届けの有料老人ホームの割合は約10パーセントにも上っており、単純計算ですが10件の有料老人ホームに見学に行ったら1件は無届けになっている…という状況も考えられます。

さて、ここで問題です。有料老人ホームが無届けであると、どのような問題が起こり得るのでしょうか?その答えを探るために、今回は、実際に無届けの有料老人ホームを運営している事業者の方にもコメントをいただきました。

果たして無届け有料老人ホームの実態とは?国としての対策の現状と現場の声とを比較しながら、“有料老人ホーム”の現実について検証していきます。

そもそも有料老人ホームを名乗るためには都道府県知事への届出がいる!?

老人福祉法で定められた有料老人ホームの定義とは

まずは「有料老人ホーム」の定義について再確認しておきましょう。有料老人ホームとは、老人福祉法の第29条に明文化されているもので、高齢者に対して介護サービスや食事の提供など日常生活上のサービスを提供する施設のことです。

老人福祉法 第29条

有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。

)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。

)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。

以下同じ。

)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

社会福祉法人や市町村などが運営する公的な介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)とは異なり、一般的な民間企業でも運営することができるのですが、その際には都道府県知事への届出が必要となっているのです。

老人福祉法が制定された時には「10人以上の高齢者が生活できる設備を備えた施設」とされていました。

しかし2006年に拡大解釈が採用され、1人でも高齢者が生活する施設であれば有料老人ホームと見なされ、さらに「介護・食事・家事・健康管理」のうち、どれかひとつでもサービスとして提供する場合は有料老人ホームとすることになり、同時に、都道府県知事への届出が義務付けられたのです。

それでもなお、冒頭のグラフのように無届けの有料老人ホームが増加するのには、一体どのような理由があるのでしょうか?実際に無届けの有料老人ホームを運営している事業者に話を聞いてみました。

「ニーズがあるから、それに応えている」。無届け有料老人ホーム運営者の激白は世相を反映している!?

資金面での問題が無届けになる大きな理由

「有料老人ホームとしての届出をしていない理由は大きく2つ。ひとつは、行政によるいろんな規制を反映させなければいけない点。もうひとつは単純に費用的な問題で、行政からの指導を反映させられる資金を捻出できない、ということです」。

九州で定員15人程度の無届け有料老人ホームを運営しているAさんが、その切実な運営状況を語ってくれました。

「そもそもうちは、有料老人ホームとしての届出義務が生じる前から高齢者施設を運営していて、その頃はいろんな規制がなかったんですよ。

それが法改正を経て、いきなりスプリンクラーの設置が必要なんて言われても、『はいそうですか』とすぐに対応できるような資金的な体力がないんです」。

。

2006年の法改正では、延べ面積が275㎡以上の施設にスプリンクラーの設置義務を課すように。Aさんが運営する施設の規模では、スプリンクラーを新たに設置しようとすると数百万円の出費になりそうとのことで、確かに小さな金額とは言えないでしょう。

また同時に、2006年からは利用者が支払う入居一時金に対して保全措置(有料老人ホームが倒産した場合に、未償却の金額を有料老人ホームに代わって銀行や保険会社、有料老人ホーム協会などが利用者に払い戻すこと)を講じなければならなくなるなど、「有料老人ホーム」と名乗るために様々なハードルが立ちはだかることになったのです。

「現行の法律に則れば、うちの施設は有料老人ホームとしての条件を満たしていません。

スプリンクラーだけでなく、居室の広さも、廊下の幅も、人員体制も。

それでも、入居して元気に暮らしておられる高齢者はいますし、今でも病院などから入居の紹介案件があるくらいです。

そうしたニーズに応える形で、自治体に届け出るのは難しいけれども運営は続けている、という状況ですね」。

。

有料老人ホームとしての届出には事業者にとってのデメリットが大きい?

「これは私個人の考えですけど、“無届け”っていう言葉がことさらに悪い印象を与えている感じがするんですよね」。

確かに、社会問題にまで発展しそうな勢いだけに、“無届け”という言葉だけが一人歩きし始めている感じは否めないかもしれません。

「うちは、純粋な高齢者の住まいとして場所を提供していて、食事や日常の家事などを主なサービスとしています。

介護が必要な高齢者に対しては外部の訪問介護事業所やデイサービスを利用してもらっていますし、もちろん、ケアマネージャーさんも個々人で契約してもらっているので、その部分に関してうちは基本的にノータッチ。

介護事業者さんとやり取りすることは確かにありますが、お互いの責任の範囲内で業務にあたっているのであって、私自身はなんらやましい気持ちはありません」。

。

聞けばAさんの施設では、衛生面での管理を徹底し、火の元に関しては一箇所一箇所を指さし確認して対応するなど、感染症や不慮の事故の防止に注力しているそうです。

しかし一方では、そこまで徹底して管理をしている施設は少ないというのも現状のよう。記憶されている方も多いかもしれませんが、2009年3月に群馬県渋川市にある無届けの高齢者施設で火災が発生し、10人が亡くなるという痛ましい事故がありました。

もちろん火の元の管理もしていたのだとは思いますが、予測できない、またヒューマンエラー的な事故が起こらないとも限らないということが、事故の教訓として残ったのは事実です。

それを受けてスプリンクラー設置の義務化が決まったのであり、有料老人ホームとしての届け出も義務付けられたという経緯がある以上、従うべきルールである気がしないでもありませんが…。

「厳密な罰則があるわけではないし、ルールとして細かくなればなるほど、そこにすき間ができるのも事実であって。

無届けの状態でも老人ホームを運営していくための抜け道はいくらでもある、というのが現状だと思います。

届出をすることのデメリットが大きすぎて、逆にメリットはほとんど感じられないわけですから、届出に二の足を踏んでしまう事業者が増え続けるのも無理はないと思います」。

。

無届けの有料老人ホームが増加した原点を辿れば、「総量規制」など国の方針も大きな要因だった!?

特養にも届出済みの有料老人ホームにも入居できない高齢者の行き先が無届けの有料老人ホームに?

有料老人ホームとしての届出に関して、これまでの経緯を簡単にまとめると…

・無届の有料老人ホームで10人が死亡する火災事故があった

↓

・事故の再発を防ぐために届出制を徹底する施策がとられた

↓

・行政に届け出るようにとの都道府県による指導が始まった

一見すると正しい流れのようにも思えますが、1点、抜けている観点があります。それが「なぜ無届けの有料老人ホームが増えているのか」ということ。

そもそも無届けの有料老人ホームが増えている原因のひとつとして、介護保険制度のもとで行われた総量規制が挙げられます。

順を追って説明すると、まず特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設は社会福祉法人や自治体などの限られた法人しか参入できないという規制があり、それが一因で52万人超とも言われる入居待機者がいるのが現状です。

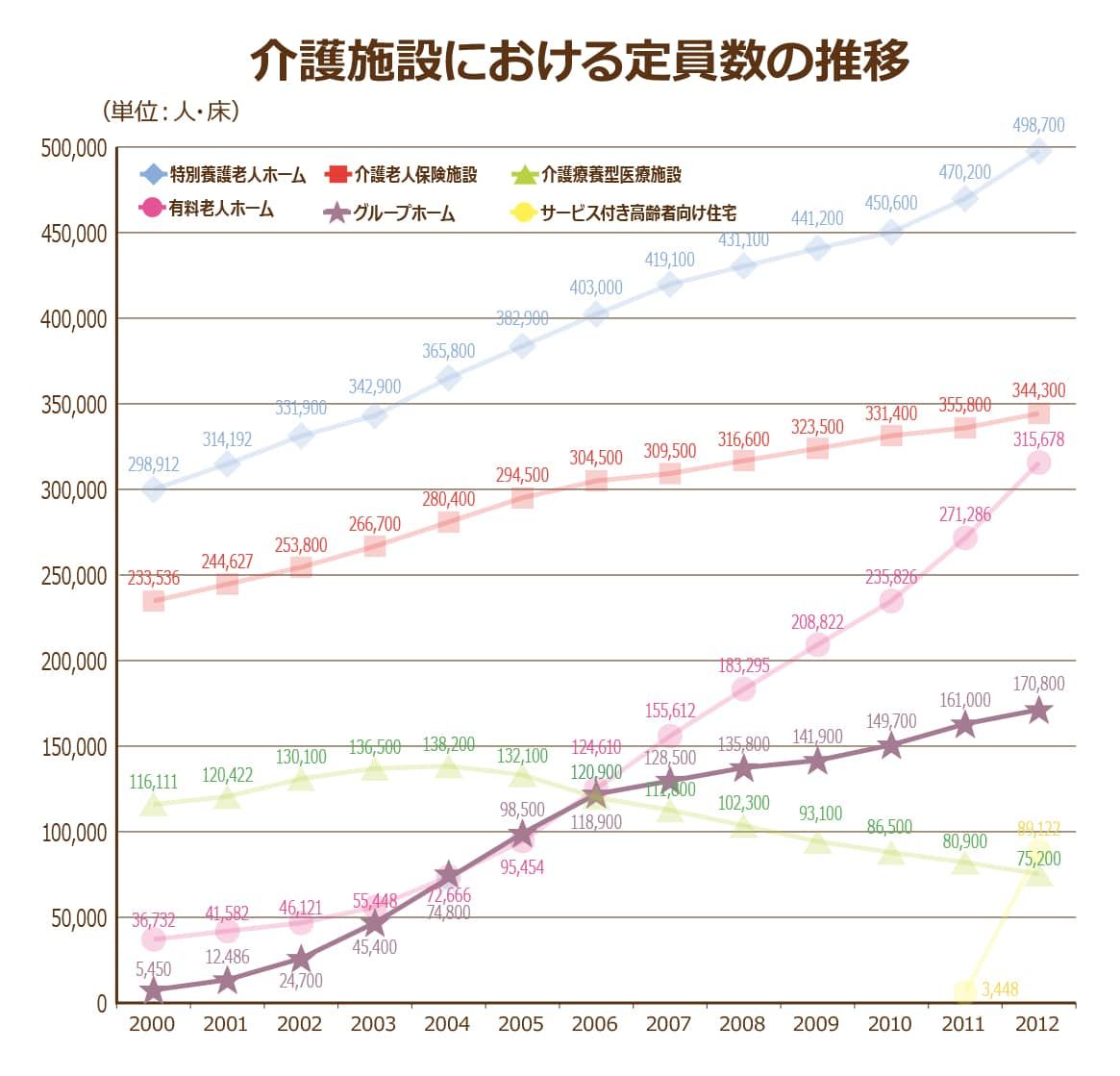

そうした待機者の受け皿としてその数を伸ばしてきたのが有料老人ホームであり、グループホームであり、昨今ではサービス付き高齢者向け住宅への補助を手厚くして高齢者の住まいを確保しようと政策が進んできました。

しかし、2005年に介護保険法が改正となって、介護施設の新規開設を自治体が拒否する「総量規制」が認められました。公的な介護保険を使うことになる介護施設が増えれば増えるほど国の財政を圧迫することになり、それを防止するための策が総量規制だったのです。

かくして、介護保険施設だけでなく有料老人ホームやグループホームにも総量規制という名の規制がかかり、無届けの有料老人ホームが増加してきたという背景も、現状を招いた大きな要因のひとつなのです。

こうして考えると、有料老人ホームの運営事業者に対して届出を義務付けることはあくまで対症療法でしかない、とも考えられないでしょうか? 無届け有料老人ホームが増加した原因でもある「高齢者のための住まいの不足」を解決することを、この問題の根本解決としたいところですが…政策として議論がなされている気配のない現状を見ると、制度の改革は当分先の話になりそうですね。

無届けとはいえ、その善悪はひとまとめにできない!?入居者自身が選別の目を持つことが大切に

国のルールに沿わないことを”悪”とするならば、言わば”必要悪“とも取れるのが無届けの有料老人ホームということになるでしょうか。

確かに設備としての未熟さはあるかもしれませんが、それだけで「NO」を突きつけるのは、今の時代にはそぐわない考え方かもしれません。

そこで考えたいのが、無届けとはいえ、届出済みの有料老人ホームなどと変わらないサービスを期待できる有料老人ホームの見分け方です。

・衛生管理はどのようにされているか

・火災発生時の対応策はどのようにされているか

・ケアマネージャーの選定は任せてもらえるか

上の2つは、前述のAさんが運営する施設でのお話を参考にしてみてください。問題は3番目の「ケアマネージャーの選別」について、です。

無届けの有料老人ホームにおける介護サービスで問題になっているのが、限度額いっぱいまでを使い切るようなケアプランをケアマネージャーが作成して、実際にその介護サービスが提供されることはほとんどない、という実態です。

介護サービスを提供しないのに、国からの介護報酬は受け取るという悪質な介護事業者も中にはいるようですので注意が必要です。

なるべくなら、それまで依頼していたケアマネージャーに継続してお願いして、無届け有料老人ホームに入居してもそれまでと変わらない介護サービスを受けられるようにしておきたいところです。

逆に言えば、ケアマネージャーを選ばせてくれないような事業者は、それだけで疑問に思っても良いということになります。

以下が都道府県別の無届け有料老人ホームの数をまとめた表になります。無届けの有料老人ホームが多い都道府県での入居を希望する方は、検討の際に上記3点の注意点について施設職員に話を聞くなど、しっかりとポイント押さえて検討するようにしましょうね。

| 有料老人ホームの届出状況 | ||

|---|---|---|

| 届出が済んでいる 有料老人ホームの数 |

無届けの有料老人ホームの数 | |

| 北海道 | 323 | 431 |

| 青森県 | 256 | 2 |

| 岩手県 | 134 | 4 |

| 宮城県 | 110 | 11 |

| 秋田県 | 70 | 0 |

| 山形県 | 139 | 1 |

| 福島県 | 128 | 9 |

| 茨城県 | 88 | 2 |

| 栃木県 | 70 | 0 |

| 群馬県 | 231 | 16 |

| 埼玉県 | 358 | 7 |

| 千葉県 | 357 | 28 |

| 東京都 | 603 | 25 |

| 神奈川県 | 619 | 52 |

| 新潟県 | 102 | 0 |

| 富山県 | 52 | 4 |

| 石川県 | 69 | 0 |

| 福井県 | 19 | 0 |

| 山梨県 | 18 | 3 |

| 長野県 | 189 | 20 |

| 岐阜県 | 112 | 4 |

| 静岡県 | 185 | 7 |

| 愛知県 | 475 | 45 |

| 三重県 | 146 | 5 |

| 滋賀県 | 17 | 4 |

| 京都府 | 55 | 0 |

| 大阪府 | 609 | 39 |

| 兵庫県 | 176 | 12 |

| 奈良県 | 58 | 2 |

| 和歌山県 | 95 | 14 |

| 鳥取県 | 40 | 0 |

| 島根県 | 66 | 0 |

| 岡山県 | 171 | 4 |

| 広島県 | 109 | 3 |

| 山口県 | 173 | 1 |

| 徳島県 | 35 | 0 |

| 香川県 | 97 | 1 |

| 愛媛県 | 106 | 12 |

| 高知県 | 52 | 12 |

| 福岡県 | 582 | 36 |

| 佐賀県 | 117 | 2 |

| 長崎県 | 142 | 0 |

| 熊本県 | 312 | 3 |

| 大分県 | 268 | 0 |

| 宮崎県 | 252 | 28 |

| 鹿児島県 | 230 | 4 |

| 沖縄県 | 301 | 58 |

| 合計 | 8916 | 911 |

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定