昨年秋の話になりますが、埼玉県で“低額宿泊施設”を運営する事業者が逮捕されました。罪状は脱税ですが、彼らが行っていたことこそ、貧困にあえぐ高齢者を食い物にするような卑劣極まりないものでした。

その内容は、生活保護受給者を入居させ、本人が受け取る生活保護費を搾取。

生活保護費が支給される日に一緒に生活保護費を受け取りに行き、その場でほぼ全額を家賃や食費といった名目で支払わせるといったもの。

本人に対しては、受け取った生活保護費の中から2日おきに1日1000円を支給するだけ。

残りをまるまる事業者の収入としていたのです。

高齢者の貧困層が増加を続ける中で問題となっているのが、このようないわゆる「貧困ビジネス」です。

そもそもですが、「貧困ビジネス」とは悪い意味ばかりではありません。

貧困層を対象に、そこから脱却するための支援を行うのが、本来の意味として使われる「貧困ビジネス」であるはずでした。

しかし昨今では、ワイドショー的に貧困ビジネスの卑劣な手口ばかりがクローズアップされて取り上げられるように。

真摯に貧困ビジネスに取り組んでいる事業者も多いはずですが、そうした人にとっては苦虫を噛み潰すような思いで成り行きを見ているのではないでしょうか。

ただでさえ金銭的に乏しく、生活に不自由をきたしている貧困層の高齢者を狙った悪質な商法が幅を利かせている昨今。その具体的な商法の内容について解説するとともに、どうすれば貧困層の高齢者を守ることができるのか考えてみました。

高齢の生活保護受給者が76万5000世帯に!

生活保護受給者は経済面だけでなく社会的にも苦しい立場に立たされている!?

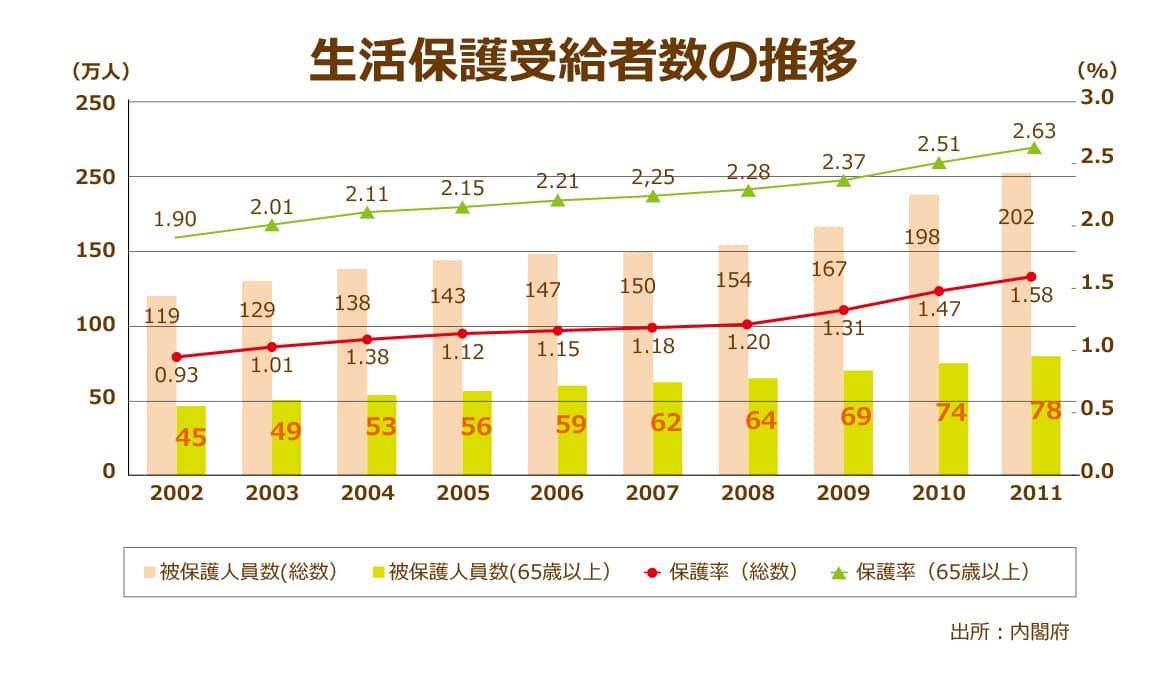

昨年の8月時点で生活保護の受給世帯は過去最高となっていましたが、厚生労働省が発表した最新のデータによれば、昨年12月の時点における受給世帯は約161万8,200世帯となり、依然として極めて高い水準で推移していることがわかりました。

残念ながら65歳以上の高齢者世帯が占める割合も減少に転じる気配はなく、昨年の8月時点の約75万7,000世帯から76万5,000世帯へと大幅に増加。

2011年時点での約78万人という数字も、現在では大幅に上回り、90万人近くにまで上っていると推察されます。

全体の約半分を占める動向は変わらず、苦しい生活を送っているお年寄りが少なくない状況が浮き彫りになりました。

その年齢別の割合を示したものが以下の円グラフになるのですが、65歳以上が4割弱、60歳以上とすると実に半数以上を占める結果となっています。

| 0-19歳(15%) | |

| 20-29歳(3%) | |

| 30-39歳(7%) | |

| 40-49歳(10%) | |

| 50-59歳(14%) | |

| 60-64歳(12%) | |

| 65歳以上(39%) |

景気の変化や雇用情勢の改善などから働くことができる現役世代では減少しつつありますが、単身者が増えつつある高齢者世帯の生活保護の受給にはストップがかからず、結果として過去最高記録が更新されるというように厚生労働省では分析しています。

こうして増え続ける、貧困にあえぐ高齢者を狙った「貧困ビジネス」が横行し、社会問題にまで発展してしまっているのが現状です。では、その「貧困ビジネス」とは具体的にどのようなもので、どれほど悪質なことが行われているのでしょうか?

そこで、具体例として3つの事例を挙げると同時に、そうした卑劣なビジネスの口車に乗せられないためのヒントについて考えていきましょう。

貧困層の高齢者を狙う3つの「貧困ビジネス」、その卑劣な手口とは?

- 生活保護受給者から中間搾取する「低額宿泊施設」

-

- 冒頭にも説明したのと同様のケースで、生活保護受給者を「低額宿泊施設」などと称する施設に住まわせ生活保護費を搾取するという事例は、埼玉県だけに限らず全国で横行していると見られています。

- 「住まいと食事は確保されている」とは言うものの、室内を薄いベニヤ板で仕切っただけの部屋だったり、6畳一間に3段ベッドが2つ並べられて6人が寝泊まりしたり…と、劣悪な住環境しか用意されていないケースがほとんど。

- 食事に関しても、一食が茶碗一杯の白飯と味噌汁、漬物が並ぶ程度で、タンパク質やビタミンが不足する一方…といった毎日が続いているよう。

- そんな過酷な状況に、運営者に対して改善を要求する声を挙げると、「イヤなら出て行け。ただし、住所不定になったら仕事も見つからないし、国からの補助が受けられなくなるぞ」などと脅迫めいたセリフを返されるそう。すると、それに返す言葉はなく、結局は生活保護費を吸い取られる日々が続いていくという悪循環に陥ってしまうそうです。

- ホームレスを食い物にして生活保護費を搾取

-

- 上記の「低額宿泊施設」の事例と似ていますが、こちらは、いわゆるホームレスの人たちをターゲットにした悪質な貧困ビジネス。公園や河川敷などで生活しているホームレスを自らが運営する宿泊施設に囲い込んで(この手口を指して「囲い屋」と呼ぶこともあります)、そこを住所として生活保護費を受給させ、家賃や食費という名目で生活保護費を搾取するというやり口です。

- さらに問題となっているのは、運営者が勝手に生活保護受給者の銀行口座を作らせ、本来であれば受給者本人が書かなければならない「生活保護受給証明書」の申請書も本人の同意を得ることなく作成、そして押印してしまうこと。

- 上記の「低額宿泊施設」も同様ですが、本人の住居が施設の中にあることが大きな問題となっています。というのも、生活保護費がきちんと本人の手に渡っているのかどうかを確認する術がないのです。

- また家賃や食費に関しても、契約上は合法を装っているために行政が積極的に立ち入り調査をすることがない、という点も問題となっています。

- 敷金・礼金の「ゼロゼロ物件」は甘い罠!?

-

- 「ゼロゼロ物件」とは、簡単に言えば敷金も礼金もゼロで入居できる物件のこと。…と聞くと利用者にとって嬉しい特典のように思えますが、貸主と借主との間に入る“保証会社”に関してトラブルが発生する事案が大量に発生しているので注意が必要です。

- 問題となっているのは、「施設付鍵利用契約」という契約内容で、これを結んでしまうと、万が一、家賃を滞納した場合にトラブルが発生します。例えば鍵をかけて外出した隙に自宅内に勝手に入られ、家財を処分されたり、はたまた鍵を付け替えられて締め出しをくらってしまったり。

- 借地借家法に基づく賃貸借契約では、正当な理由がなければ一方的に契約を解除することはできないのですが、「施設付鍵利用契約」を笠に着て暴力的な退居通告をすることに。こうした事例は「追い出し屋」などとも呼ばれています。

- ほとんどの賃貸借契約では、入居時に貸主に家賃の数カ月分の敷金・礼金を支払うのが通例となっていますが、それを支払うのが難しい貧困層をターゲットにしたビジネスということになります。

- 2010年、東京都の不動産業者がこの事例で宅地建物取引業法違反とみなされて営業停止処分を受けており、完全に“違法”とするようになりました。しかし、昨今でも同様の手口を使って高齢者を食い物にする事例があるそうです。「敷金ゼロ・礼金ゼロ」という謳い文句を見たら、その理由についてしっかりと確認しなければなりませんね。

貧困ビジネスをこの世からなくすためには何が必要?

貧困ビジネスに手を染める業者の言い分は暴論でしかない

上記の3つの事例から見て取れるのは、悪質な貧困ビジネスが“住まい”をターゲットにしているという点です。住まいとは、言うまでもなく生活の基本であり、人はその基盤を失うと途端に生きる気力をなくしてしまうとも言われているほどです。

そこに目をつけた卑しい輩が、「低額宿泊施設」を運営したりホームレスを囲い込んだりして生活保護費を不正に搾取したこと、「追い出し屋」が暴力的な取り立てをしたことが問題でした。

言わば、人の弱み(=住まいを失うこと)につけ込んで力で支配しようとすることが、貧困ビジネスの本質とも言えるのです。

いずれも、多くは過去に問題視されたことで、逮捕や営業停止処分を受けた事業者が出ました。

当時の調査の結果を見返してみると、処分を受けた事業者は口をそろえて「本人が望んだから住まいを提供しただけ」「イヤなら出て行けば良かった」「保証人になってあげているのだから、逆に喜ばれている」などと言っていました。

暴論としか言いようがありませんね。

そんなことを言い出したら、例えばですが時給100円で働かせておいて「時給0円よりはマシだ。

イヤなら辞めろ」といった理屈でも通ってしまいますし、最低賃金など労働基準法が意味を失くしてしまいます。

そのように考えても、ご紹介したような「貧困ビジネス」は認められるべきではなく、社会問題として取り上げなければならないものと言えるでしょう。

「貧困ビジネス」かどうかを判断する目を養わなければ!

貧困層の“住まい”に着目した宿泊所ビジネスに関して言えば、社会福祉法に基づいてきちんと届出をしている施設もあります。

また、届出の有無に関わらず、良い意味での貧困ビジネスとして本人の自立を促すような運営を心がけている業者も少なからずいるのも事実。

それは、【まとめ】ニュース:増加する無届け有料老人ホーム問題について、運営事業者が語る本音から徹底検証!でもお伝えした通りです。

このように玉石混交とも言える状況になっているのが、今まさに、高齢者の住まいの確保を考える上で問題となっているのであり、その解決策のひとつとして、国や自治体による規制の厳密化に期待したいところです。

と同時に、私たちは高齢者の住まいとして“良い”のか“悪い”のかを見極める目を見極める必要があります。

インターネットを介して得られる情報は本当に多種多様。

貧困ビジネスに関しても、善良に活動している施設が根拠のない噂をたてられて苦しんでいる事業者も数多くいます。

飛び込んでくる情報を鵜呑みにするのではなく、確たる裏付けに基づいて「悪質な貧困ビジネスかどうか」を判断する“目”を養う必要があると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定