皆さんは、いざ自分が救急搬送される場面をイメージすることはできますか?総務省の調べによると、2016年に全国で救急搬送された人数は562万1,218人。そのうち、高齢者は321万6,821人であることが明らかとなりました。

救急搬送人数の内訳、高齢者が過半数を占める

救急搬送される高齢者は年々増加傾向に

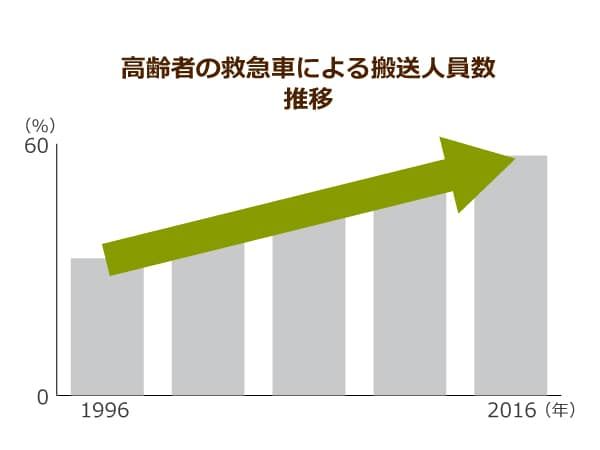

現在、事故や病気で、救急搬送されている人が増加傾向にあることをご存知でしょうか。

総務省消防庁のデータによると、1996年には年間約324万人だった救急搬送人数は2001年に約419万人と増加。

25年間で実に200万人以上も増えていることになります。

原因は他でもない超高齢社会によって高齢者が増えていること。

それを示す根拠の一つとして、高齢者が救急搬送される割合が1996年には32.7%だったものが、2016年には57.2%となっていることが挙げられます。

また、救急搬送者全体のうち、64.2%が急病を理由として救急搬送されており、これも年々増加傾向にあります。

救急搬送者の年齢分布を見てみると、全体的に高齢者が救急搬送される割合が増加傾向にあり、65歳から74歳の人は16.3%と前年より1.8%上昇、75歳から84歳の人は22.6%と2.7ポイント上昇、そして85歳以上の救急車で運ばれた人は18.4%と6.5ポイント上昇しています。

高齢者の救急搬送による事故は深刻…

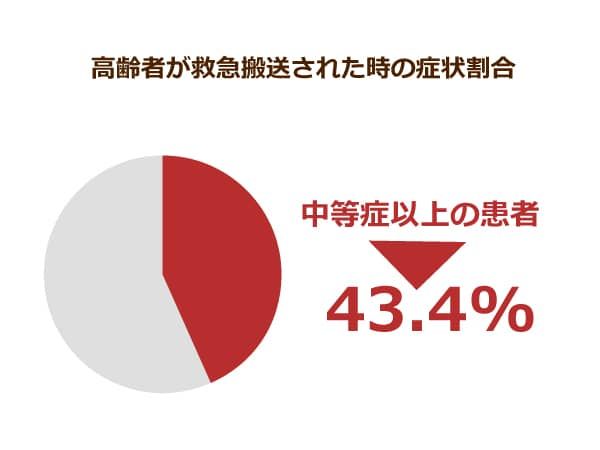

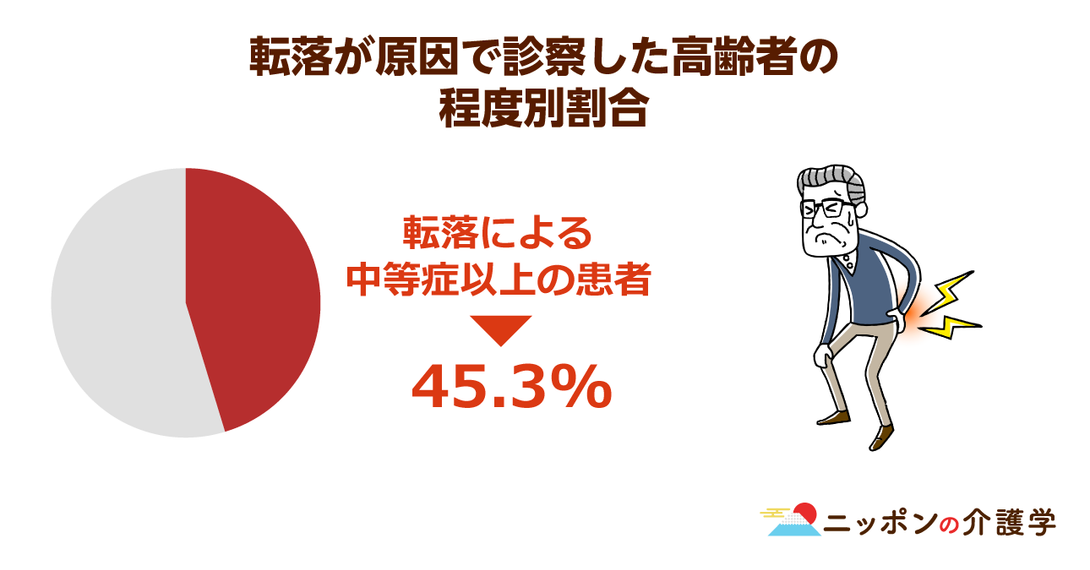

高齢者の事故症状は43.3%が中等症以上

次に、高齢者の事故についてみてみましょう。東京消防庁のデータによると、高齢者の事故は年々右肩上がりに増え続けています。

2012年に東京都内で救急搬送された高齢者の数は5万9,401人でしたが、2016年では7万2,198人と、1万2,797人も増加。そのうち、43.3%が「中等症」以上とされ、入院の必要があるものと診断されています。

この43.3%の割合は、「中等症」の高齢者が13万669人で39.9%、重症者は5,192人で1.6%、生命の危険が切迫した「重篤」な人が3,892人で1.2%、死亡に至ってしまった人が2,147人と0.7%であることがわかりました。

怪我の大きさの見方ですが、以下の通りになります。

- 軽症:入院の必要がないもの

- 中等症:生命の危険はないが、入院の必要があるもの

- 重症:生命の危険が強いと認められたもの

- 重篤:生命の危険が切迫しているもの

- 死亡:初診時に死亡が確認されたもの

上記の表を理解していただいた上で、下記の図を見てみると、中等症以上の割合は、約4割となっています。この4割の中には重症や重篤、死亡も入っていますので、救急搬送されたうちの約半分は入院が必要な事態になるということです。

図を見ればわかるように、中等症以上の割合は、4割となっており、高齢者は救急搬送されると重症度が増すことがわかります。

高齢者が救急搬送される理由トップは転倒!

救急搬送されるに至った理由を見てみると、そのうち約8割が「転倒」をきっかけとしたもので、その数は5万1,488人となりました。

転倒事故は年々増加傾向にあり4年前と比べると1万件も増加しています。転倒のうち半数以上が軽症で済んでいるものの、41.4%が中等症以上の深刻な事態に発展しており、高齢者にとって転倒がどれだけ怖いものか、データから読みとれますね。

転倒が起こる場所は、自宅や階段といった、日常的にも馴染み深い場所で起こっており、屋内での転倒事故は半数以上。

なんと、屋内だけでも1万9,580人の高齢者が転倒して救急搬送されているのです。

特に寝室や居室での転倒が多く、家の中といっても決して安全ではないことがわかります。

高齢者の交通事故はどうやって起こる?

高齢者の交通事故発生件数は上昇傾向

その一方で、高齢者の交通事故数については、どのような変化が起こっているのでしょうか。警察庁のデータによると、交通事故の発生件数は年々低下しており、10年前と比べて5割以下になっています。

悪質な運転や危険運転への取り締まりや罰則が強化され、事故防止の啓発活動が進んでいるためと、そもそも自動車を運転する人そのものが減っていることが理由の一つとして考えられます。

しかしその一方で、高齢者の死亡事故は増加傾向。

高齢者の関与割合は年々増えており、65歳以上の高齢ドライバーによる事故が2016年には22.3%となりました。

これは10年前と比較すると1.7倍に増えている計算で、超高齢社会のなかで自動車の運転がいかに危険かを痛感させられます。

また、高齢者が被害者になってしまったケースも年齢を重ねるごとに割合が増えており、さらには「散歩」や「買い物」といった日常生活における欠かせない外出の際に交通事故に遭ってしまうことが、データから明らかになっています。

交通事故の死亡者数は年間2万431人で、高齢歩行者の死亡事故がとても多くなっているため、気をつけなければなりません。

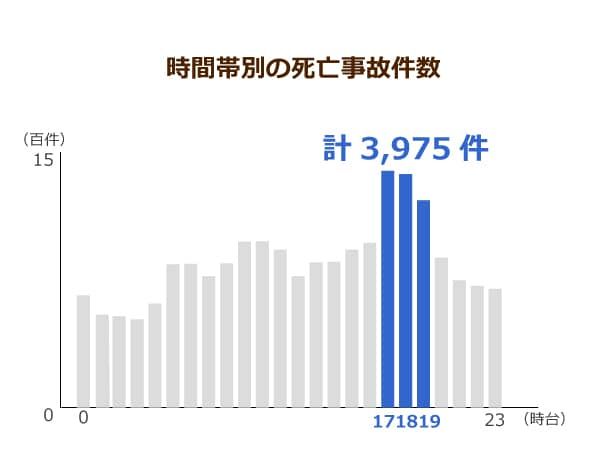

高齢者の交通事故は夕暮れ時が多い

では高齢者の事故はどのような時間帯に多く起こっているのでしょうか。警察庁は、特に「薄暮時間(はくぼじかん)」と呼ばれる夕暮れどきに事故が多いと警鐘を鳴らしています。

全体の2万431件の死亡事故のうち、3,975件、すなわち19.4%が夕方の17時台~20時にかけて事故に遭っているのです。

この時間帯は、散歩や買い物にちょうどよい時間帯のため、出かけることを習慣にしている高齢者が多いことが理由と考えられます。

さらに、日没の時間帯は自動車のドライバーも歩行者も視界が悪くなりがちで、お互いに相手が見えないということも事故の引き金となります。

高齢者が事故に遭わないための対策としては、服装を目立つ色にしてドライバーが発見しやすいようにする、夕暮れどきに外出するなら夜光反射材や懐中電灯を使用する、といった対策が考えられます。

高齢になると目が見えづらくなるので、そもそも夕暮れどきの外出を控え、散歩や買い物の生活時間を変えてみるというのも有効です。

今回は救急搬送された高齢者のデータを中心に、怪我、事故の状況をみてきました。高齢になると日常のささいなことも危険につながります。より安全を確かめ、注意していく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定