介護職に就いている人の中には、過酷な労働に対して給与が少ないのではないか、と思う人もいるでしょう。

実際、介護職の給料は他産業の給与と比べると低いのです。

そんな状況の中、国は介護職員に対し、月額1万5,000円程度の「介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)」を実施しました。

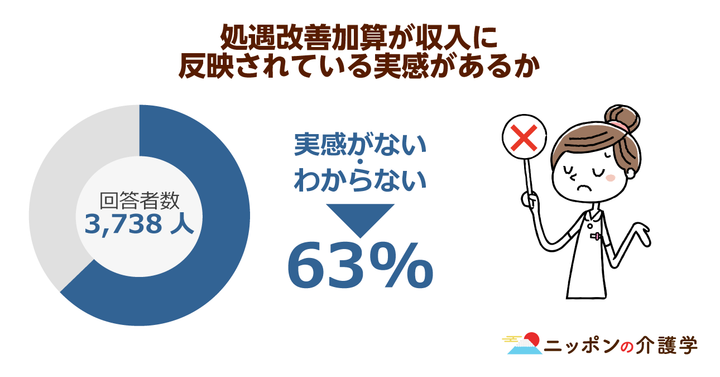

施設に加算が振り込まれ、それが介護職員の給与として反映されるこの仕組み、調査によると、63%の介護職員が、それを実感していないと答えているのです。

加算が反映されているのか、疑問を抱く介護職員

処遇改善加算は収入に反映されていますか?

数万人の介護職員で構成されているNCCU(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン)が「処遇改善加算がされている実感があるか」を調査したところ、「実感がある」と答えた人は少なく、「実感がない」と答えた人は40.6%、「わからない」と答えた人は22.4%と、 合わせて63.0%の介護職員が、給与の上がった実感がないまま働き続けていることが明らかとなりました。

また、「処遇改善加算に関して説明を受けているか」についても調査したところ、「説明を受けていない」と答えた人は12.3%、「わからない」と答えた人は24.0%となり、合計36.3%もの人が、説明状況が不十分であることを明らかとしました。

処遇改善加算は、施設側から従業員に説明し、計画書などを通知しなければならないという義務がありますが、それらが十分に働いていないことが調査からわかります。

専門家によると、「この事態を引き起こした原因の一つとして、説明を怠った事業者の責任もあるが、介護職員の加算を受けることに対して無関心であることが挙げられる。

これらが重なってこのようなデータがでているのではないか」とのことでした。

処遇改善加算は9割の事業所が取得している

そんな処遇改善加算制度とは、一体どのような制度なのでしょうか?処遇改善加算とは、介護職のために能力の質を上げる仕組みに着手し、職場環境を改善した事業所に対して賃金を上げるための加算を与える制度です。

現在、超高齢社会への突入や待遇の悪さから、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。

そこで、給与を上げて経済面からやりがいを感じることのできる職場を作ることで、介護職を目指す人を新たに増やし、同時に意欲の高い人材に介護職へ定着してもらおうと国が作った制度です。

この制度はパートや派遣社員といった非正規雇用でも処遇改善加算を受けることができるので積極的に取得している事業所は多く、厚生労働省の調べでは約9割の事業所が処遇改善加算を取得しています。

処遇改善加算の背景にある介護職員の低待遇

介護職員と全産業の月給の差は…なんと6万円!

そうした加算の背景には、もともと介護職員の給与が低すぎるという問題があります。

皆さんは、介護職員の給与はどの程度なのかご存知でしょうか。

NCCU(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン)の調査によると、介護職全体の平均賃金は2016年の時点で年収335万1,000円。

その前年の2015年では年収308万6,000円となっています。

処遇改善加算の実感はないものの、データをみてみると給与が若干ながら上昇していることがわかりますね。

月額にすると4,790円増加したものの、介護職員の平均月給(24万1,022円)と全産業の平均月給(月給30万4,000円)を比較するとその差はまだまだ開いており、月給にして約6万円もの差があるのです。

”介護職の給与が低いのはなぜか”問題

では、なぜ介護職員の給与はこれほどまで低いのでしょうか。

原因のひとつに、専門性が理解されづらいことがあります。

介護を病人の面倒を見る延長線にあるものとしか思っていないのです。

実際、食事一つ取るにしても、お年を召した高齢者に食事をさせるには嚥下機能について熟知していないと、一歩間違えれば事故に発展する可能性もあります。

これは排泄や入浴といった日常生活についても同様です。

しかし、それらの重要性が一般には知られておらず、世間からは「誰でもできる仕事」という風に誤った捉え方をしているのが現状です。実際は誰にでもできる仕事ではなく、高い専門性が必要なのです。

また、介護報酬という公定価格であることも賃金が上がりづらい現状を招いています。

介護報酬制度が税金で運営されている以上、適切な運営が求められますし、介護報酬が上がるということは国民の負担が増えるということなので、国民全体の問題である以上、どうしても慎重にならざるを得ないのでしょう。

介護職員を増やすことは、やがて社会問題の解消へ

早すぎる高齢化と低待遇が介護業界を人手不足にする

現在、日本は超高齢社会であると言われています。

総務省統計局のデータでも右肩上がりに高齢者の数と人口に占める割合が増加していることは明らかで、1950年には総人口8,320万人のうち65歳以上人口は411万人(4.9%)だったのに対し、2016年には人口1億2,695万人のうち65歳以上人口は3,461万人(27.3%)となっています。

そのなかで80歳以上の高齢者数も増加しており、こちらも1950年には37万人(0.4%)しかいなかったものが2016年には1,045万人(8.2%)に増加。

高齢者の数が増えると同時に長寿化もしており、人口比が高齢者に傾きつつあることがわかりますね。

そんな環境の中、介護人材は大幅に不足しています。

厚生労働省のデータによると全産業の有効求人倍率は2013年の時点で0.93ポイントだったのに対し、介護職は1.82ポイントと、倍近い有効求人倍率となっており、これは人手が足りておらず求職者に対して求人数が多くなっていることを表しています。

避けて通れない2025年問題

さらに日本には、「2025年問題」と呼ばれる社会問題が待ち受けています。

「2025年問題」とは、2025年において、団塊世代と呼ばれる人たちが後期高齢者、すなわち75歳以上になり、国民の3人に1人が高齢者になるという超高齢社会のピークを迎えることをいいます。

介護視点から見るこの問題としては、誰がこの高齢者の面倒を見るのかということです。

先ほども触れましたが、介護業界は人手不足。

2025 年までにこの人手不足を解消することは介護業界にとって大きな課題の一つでしょう。

もし、このままの推計で2025年を迎えると、全国で約38万人もの介護職員が足りない事態に発展するとみられています。

そうなると介護が必要になった高齢者を自宅で親族が介護するしか方法がなく、家族が仕事を辞めて介護にかかりきりとなる「介護離職」者が多発するでしょう。

今の日本における雇用環境では何らかの事情で一度仕事を辞めると、元の待遇に戻ることは困難で、介護が終わったとしても今度は貧困を招いてしまいます。

介護職員の不足は決して他人事ではなく、大きな社会問題を引き起こすきっかけとなってしまうのです。

では、介護職員を増やしていくにはどうすればよいのでしょうか。

方法の一つとして、まずは介護職のイメージを向上し、ネガティブイメージをなくしていくことが大切だと考えられます。

どんな仕事にも相性ややりがいがあり、やってみなければわからない側面がありますが、賃金が低くて仕事がきついというイメージが先行すれば、まず介護職に就こうとする人そのものが少なくなってしまいます。

今回は、昨年の処遇改善加算の実感があまりないという介護職員のデータを皮切りに、介護職員の人手不足解消が、2025年問題にとって必要不可欠であるということをみてきました。

団塊の世代が後期高齢者となることに加え、認知症患者数が700万人を突破するといわれる2025年。

”もう”7年しかないと考える向きもある一方で”まだ”7年と捉える考え方もできる現在、今から適切な準備を行っていけば十分に対応できるという声もあり、そこまで状況を悲観する必要はないのかもしれませんね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 149件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定