親の介護を理由に、これまでの働き方が続けられなくなり「介護離職」をする人が社会問題になっています。

厚労省が5年に1度実施している「就業構造基本調査」の最新版(2012年)によると、2011年10月から2012年9月の1年間介護離職をした人は10万人以上にものぼっています。

その前の1年から比べると1万数千人も増加しており、現在もこの数は増えているのではないかと予測されます。そうした中で、今回の【まとめ】ニュースのテーマは「介護離職を奨められない理由」としました。

確かに、自分の仕事と親の介護を両立させるのは難しいことでしょう。肉体的・精神的な疲労は経験したことのない人には理解できないことですし、その披露の度合も各家庭において異なるものになるでしょう。

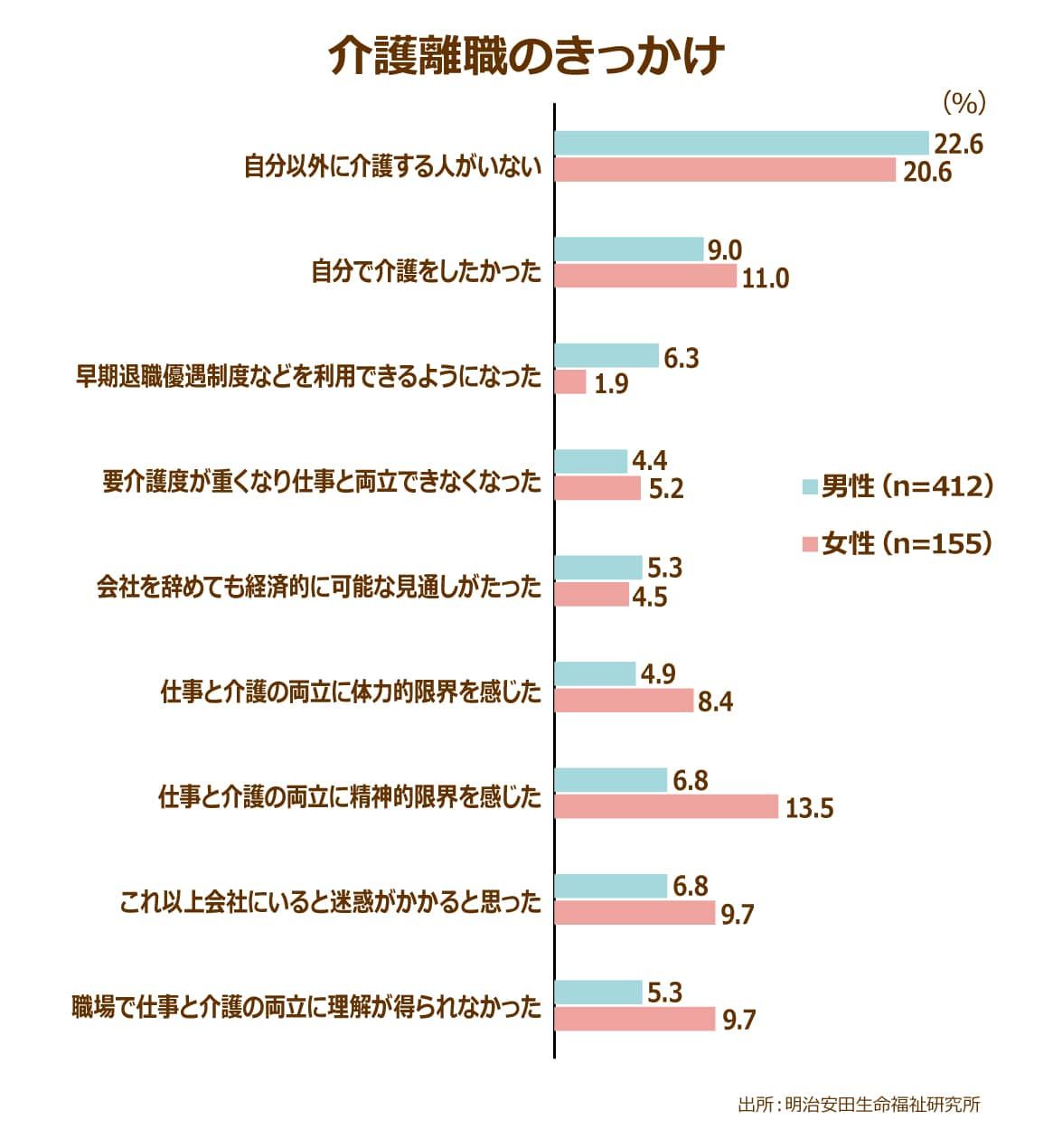

下記のグラフは、「明治安田生命福祉研究所」の調査結果です。

見ると、確かに他人には分かり得ない理由があり、特に「仕事と介護の両立に精神的限界を感じた」「これ以上会社にいると迷惑がかかると思った」など、精神的な苦痛が大きな割合を占めていることがわかります。

こうしてケース・バイ・ケースであることを鑑みても、やはり介護離職は奨められません。その理由について、各種のデータを用いてご説明していきます。

介護費用の不安はより大きくなる!?年収ダウンは必至で、介護離職=自らの首を絞めることに

介護離職で年収が4割も減!?費用負担はより大きくなる?

介護サービスを利用するためには自己負担が1割とはいえお金が必要。介護とお金は切っても切れない関係にあるが故に、その不安は確かに大きなものでしょう。

2009年に、介護を行う中で直面した課題というテーマで「みずほ情報総研株式会社」が調査した結果を見ると、「いつまで介護が必要となるか見通しが立たない」などに次いで全体の4番目に多かったのが「介護費用の負担が大きい」という回答で、実に約2割の人が介護費用について悩んでいることがわかっています。

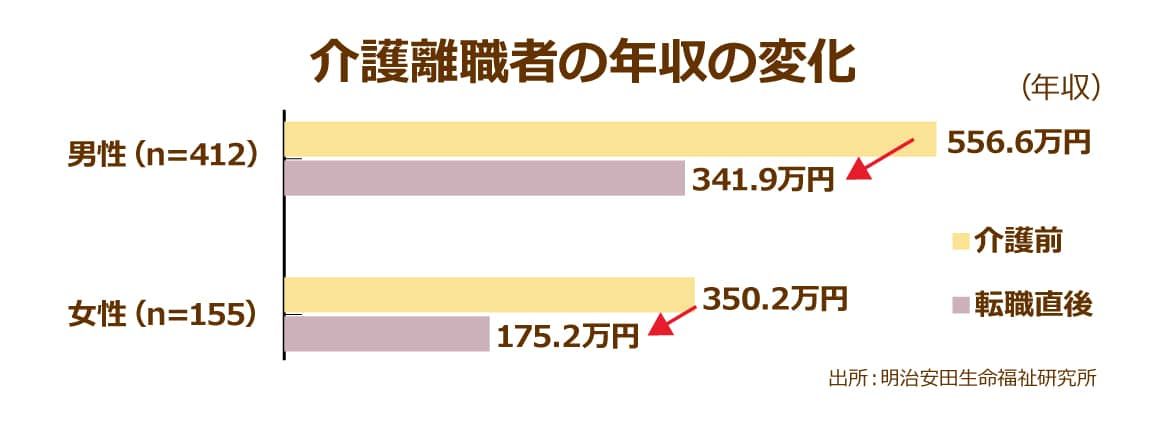

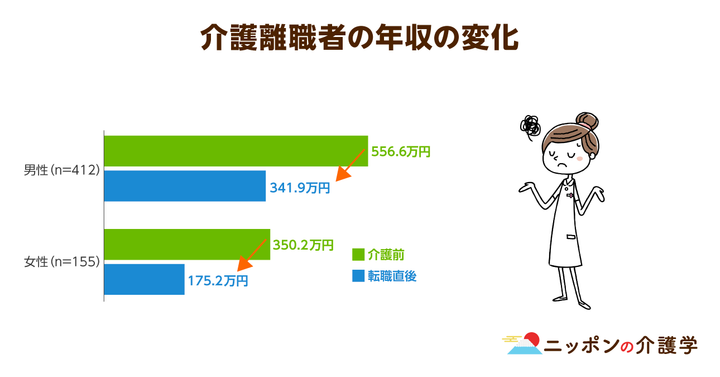

では、介護離職をすればその悩み・不安が解消されるのか?と言えば、決してそんなことはないようです。以下のデータを見れば一目瞭然、介護をする前と介護離職をした後とでは年収が激減していることがわかります。

正社員で働いていた40歳以上の男女で、介護をはじめた人のうち転職をしたのは全体の約4分の1。

転職をした人の年収は、転職前の平均が男性で約557万円、女性で約350万円だったのに対し、転職後は男性で約342万円、女性で約175万円となっていたのです。

介護を理由に勤務時間の短縮や、雇用形態の変化などが起こった結果、年収が男性で約4割減、女性で5割減となっている実態が浮き彫りに。

では、介護離職をせずに働き続けるのはそんなに難しいことなのか?と考えると、企業のサポートも徐々にではありますが、整いつつあるようです。

介護休業制度を活用しても昇進・昇給への影響は少ない!?

厚生労働省「雇用均等基本調査」によると、介護休業制度の規定がある事業所の割合は、2012年度で、5人以上の事業所では65.6パーセント、30 人以上では 89.5パーセントと上昇傾向にあることがわかります。

その一方で、介護をしている労働者のうち、介護休業や介護休暇などの制度を利用していたり、利用したりしたことがある人の割合は、全体のたった15.7パーセントの約37万8000人と報告されています。

過去5年の間に家族の介護や看護を理由に離職した人は48万7000人…ということを考えると、介護休業制度を利用せずに介護離職に踏み切っている人が多いことが伺えます。

介護休業制度を利用しなかった理由についても調査結果が出ており、「みずほ情報総研株式会社」によると、32.6パーセントもの人が「制度があることを知らなかったため」と回答しており、こうした人については一言で“もったいない”と言わざるを得ないでしょう。

家族に介護が必要になった場合には、介護休業制度の有無についてしっかり確認するようにしてくださいね。

ちなみにですが、同じく介護休業制度を利用しなかった理由の中には、「昇進・昇格・昇給に悪影響があるのではないかと思うため」という回答も。

確かに、将来的なことを考えると、介護など関係なくバリバリと働く社員の方が、会社としては重宝すると考えがち。

しかし、決してそんなことはないという結果も出ています。

| 影響する(3.7%) | |

| やや影響する(10.3%) | |

| あまり影響しない(18.8%) | |

| 影響しない(32.1%) | |

| わからない(33.6%) |

こちらは「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が行った調査で、管理職に就いている人が介護休業制度などの仕事と介護との両立支援制度を活用した場合、昇進や昇格に影響するかどうかという問いについて、ほぼ半数の企業が「影響しない」と回答しているのです。

世の中には“本音と建前”という言葉もあり、一概に大丈夫と言うのもはばかられはしますが(「わからない」と回答している企業が3割超あることからもわかる通り)、離職しない勇気を持つための裏付けとなるデータではないでしょうか?

介護離職からの再就職への道は非常に厳しい!?1年以上も無職になる可能性が!

介護生活が終わる頃のことを考えても、再就職が難しい介護離職はリスクが高い!?

介護と仕事の両立に悩む世代は、40~50代が多いのが現状。

50代といえば、課長や部長など社内でも重要な役職に就くことが多い年代ですが、その半面で再就職となると、給与や待遇などの面において優遇するのが難しいなど、再就職先に敬遠されがちなのも事実です。

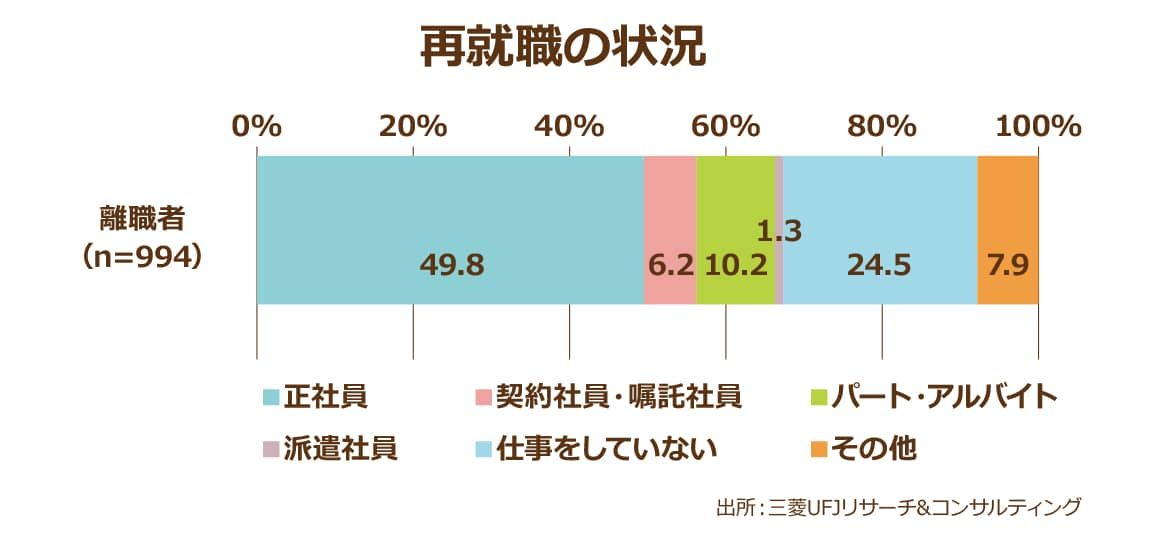

よくて契約社員か嘱託社員、再就職できていない人も25パーセントにのぼっていることがわかります。

「三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社」が40代・50代の正社員及び正社員から介護を機会に離職した約3000人を対象に行った「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査(2012年)」では、介護離職後に離職前と同様に正社員として再就職ができているのは半数にも満たないという結果となっており、4人に1人が仕事をしていない無職の状態にあることが分かっています。

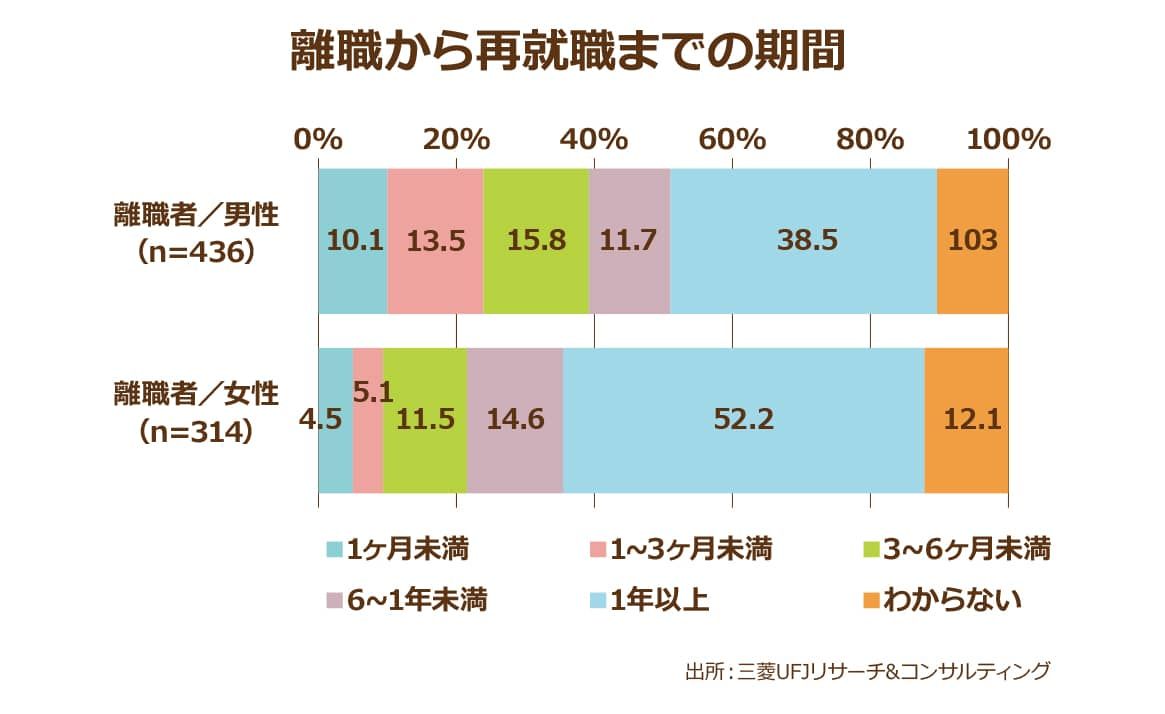

さらに再就職までの期間を見てみると、1年以上かかるという人が非常に多いことがわかります。

仕事とまったく関係のない介護を長い期間行うことで、それまで培ってきたキャリアが分断されて再就職を難しくすると同時に、本人の就業への意欲が減退してしまうことなども、再就職までの期間を長くしている要因のひとつと考えられています。

離職から再就職までのライフプランを鑑みても、やはり介護離職は奨められません。

介護離職から数ヶ月は失業保険からの給付を受けられるかもしれませんが、その後はどうするのでしょう? 貯蓄があればまだ余裕があるかもしれませんが、それさえ“安心”とは言い切れないでしょう。

介護離職は精神的にもダメージが大!介護うつに陥らないためにも、介護離職は奨められない

介護のストレスが虐待の原因になってしまうことも

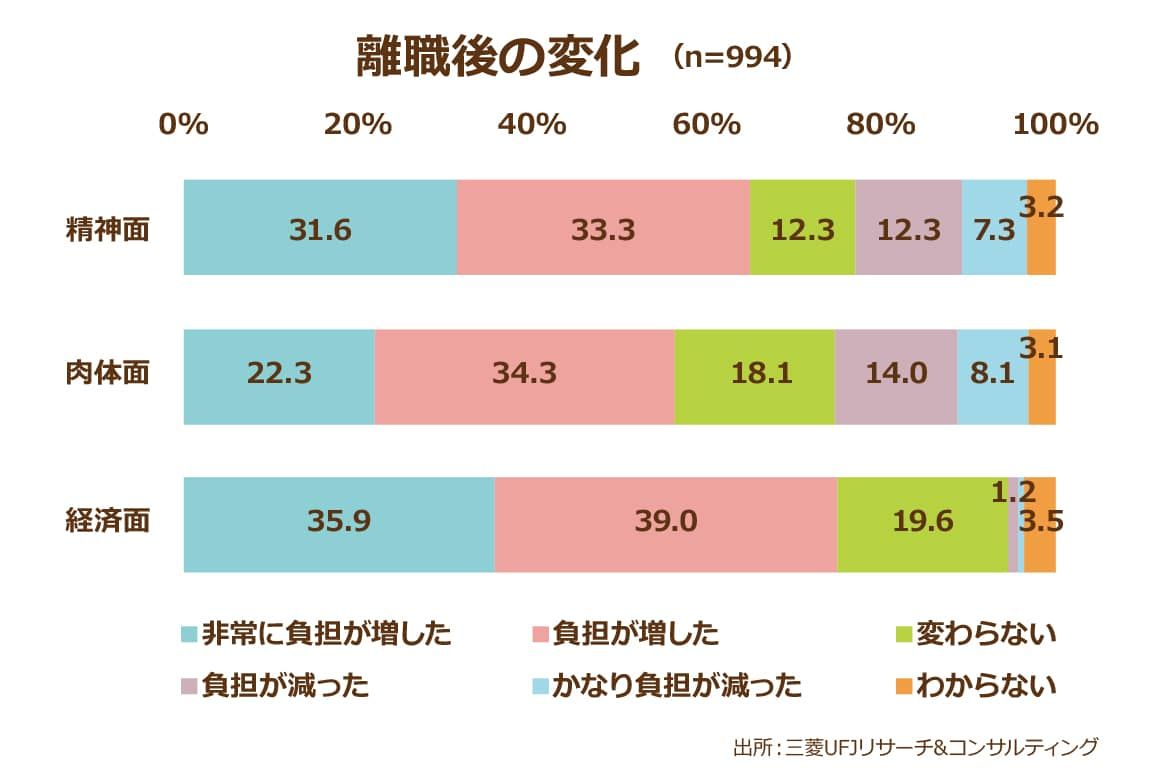

こちらも「三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社」によると、介護離職をした離職者約1000人のうち、精神面・肉体面・経済面それぞれで負担が増加したと考える人は精神面で約64.9パーセント、肉体面で約56.6パーセント、経済面においては約74.9パーセントもの人が、負担が増加したと感じている回答しています。

前述の通り、介護離職をすると再就職が難しく、無職&無収入状態になるという不安が常につきまといます。

よしんば転職ができたとしても、正社員から非正規社員になったりと収入減に繋がる可能性が高く、経済的な負担が増すことは誰の目にも明らか…というだけでなく、要介護者とのマンツーマンの生活となり、社会から孤立して精神的な負担も増してしまう恐れもあります。

こうして身体的にも精神的にも追い詰められて、そのストレスによって介護うつに…というケースは決して珍しいものではありません。ストレスが一因となって高齢者を虐待してしまうという事例も、今では社会問題になりつつあります。

親の介護をしっかりと子どもの役割として全うしたいと考える方は少なくありません。しかし、ここまでご紹介してきた3つのポイントを考えると、介護離職はいろいろな面でリスキーな選択だということをおわかりいただけるはずです。

可能であれば、職場の介護休業制度を利用したり、就業時間など働き方について上司に相談したり…そしてもうひとつ、要介護者を老人ホームや介護施設に入所させるという選択肢も含めて、介護離職という選択を取らなくても良い方法を考えたいものですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定