介護職員が高齢者を虐待してしまう背景とは

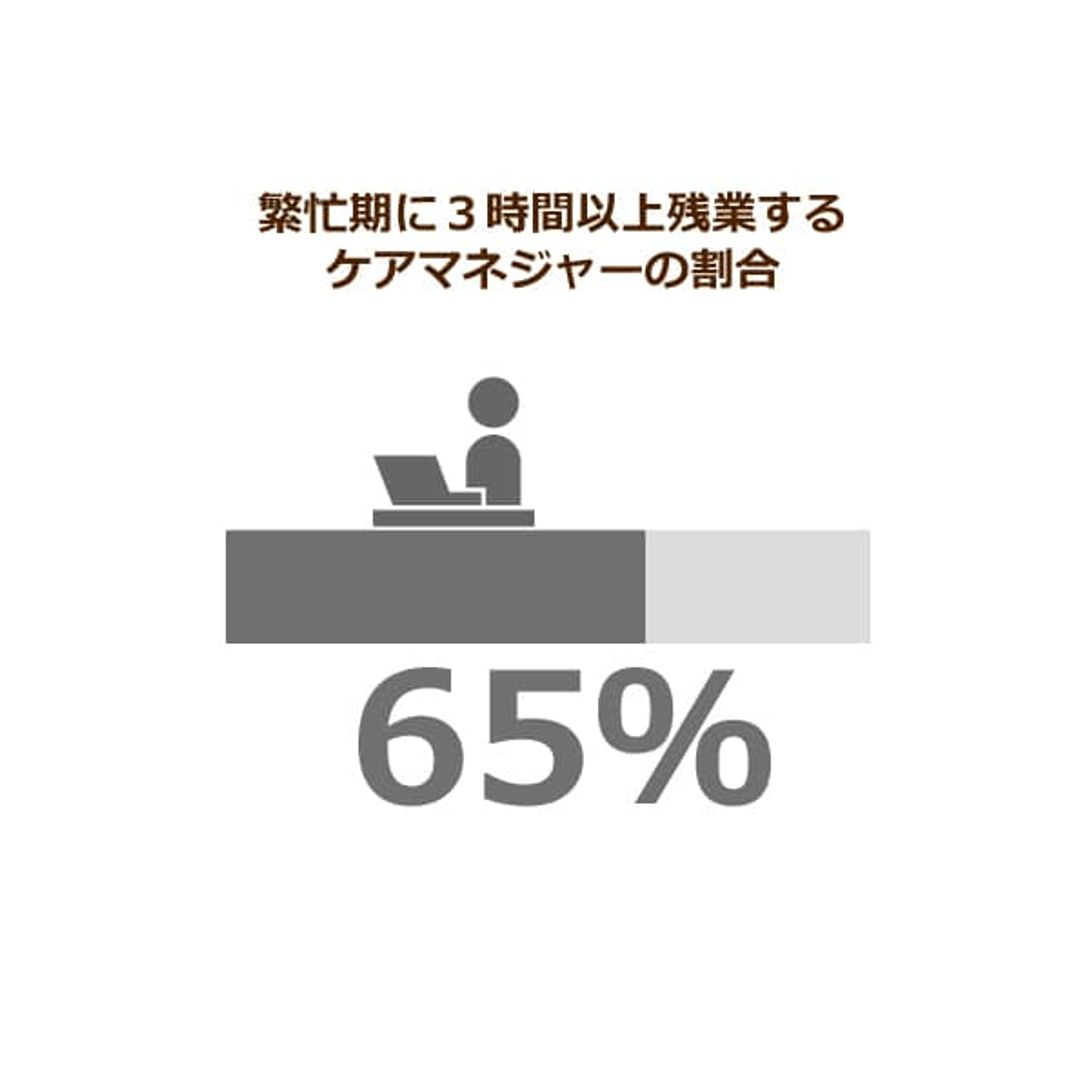

業務内容の過酷さからくるストレス

先月2月16日、宮津市(京都府)にある某特別養護老人ホームの介護職員が女性入居者を虐待により死亡させたとして、京都府は運営元である社会福祉法人に対し改善勧告を行いました。

さらに同施設では、2016年1月~2018年2月にかけて16人もの入居者が不自然な怪我(骨折、多数のあざ・皮下出血)を負っていることも判明しており、京都府と宮津市はまず「虐待が疑われる事例」として調査を進め、暴行があったと確認され次第、刑事告発を検討するとのことです。

こうした介護施設における虐待の事例は、現在全国各地で頻発しつつあります。

厚労省によれば、2015年度に発生した介護施設での虐待件数は、調査が開始された2006年度の約8倍にあたる408件で、その中には虐待死も含まれています。

介護職員による虐待を引き起こす大きな原因の1つとして考えられているのが、業務内容の過酷さからくるストレスです。

厚労省は昨年の3月、高齢者虐待の再発防止策の実施を各自治体に要請しましたが、その中には職員に対するストレス対策の項目も含まれています。

仕事による過度なストレスが介護職員を精神的に追い詰め、高齢者の虐待につながることを、厚労省としても認めているわけです。

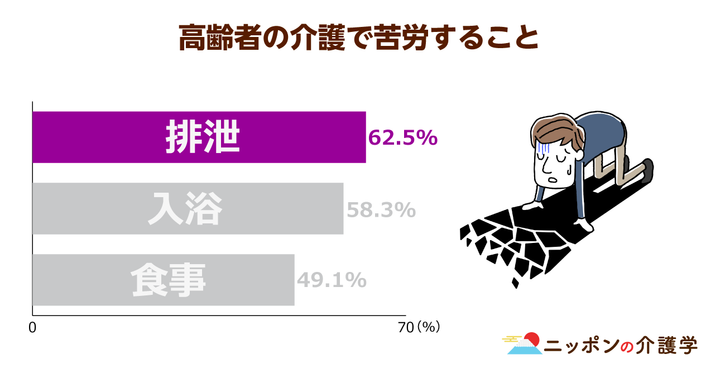

介護における一番の苦労は”排泄”(62.5%)

それでは、介護職員・介護者に大きなストレスを与える過酷な介護作業とは、いったいどのようなものでしょうか。

内閣府が2013年8月に行ったアンケート調査(在宅介護経験者696人を対象)によれば、高齢者を介護する際に「苦労したこと」として最も多かった回答は「排泄(特に排泄時の付き添いやおむつの交換など)」で、全体の62.5%を占めました。

1人で排泄ができなくなる「排泄障害」は、それを介護する介護者の側が大変なのはもちろんのこと、自身の尊厳にも関わるという点で本人・介護を受ける両方の側にとっても辛いものになります。

一般的に、介護保険の「要介護3」以上になると排泄障害に陥ると言われていますが、2015年度末時点での要介護3以上の認定者数は約215万人。

介護保険制度が始まった2000年度(約105万人)から100万人以上も増えているという状況です。

排泄障害に陥る高齢者が増え続けるほど、紙おむつの消費も増えていきます。

現に、国内の大人用紙おむつの市場規模は右肩上がりで伸びており、2012年には子ども用おむつ市場(1,390億円)を抜いて、国内市場規模が1,590億円にまで拡大しているのです。

業界最大手の某企業では、2013年3月期に大人用紙おむつの売上高だけで600億円の大台に乗り、子ども用おむつの売上高を初めて抜きました。

排泄障害が起こる原因は?

認知症による錯乱

排泄障害が起こる原因の1つが認知症です。認知症の症状には、記憶障害など認知症を発症すれば誰にでもみられる「中核症状」と、徘徊や物を盗まれる妄想など、本人の性格や環境に起因して起こる「行動・心理症状(BPSD)」があります。

認知症が排泄障害にどのようにして関わっているかというと、行動・心理症状の1つである「弄便(ろうべん)」(便を手でいじる行為)があります。認知症が悪化すると、人によっては便が不潔なものとの認識できなくなり、正常な排泄が困難になるのです。

こうした症状に陥る高齢者は、今後増えていくとも考えられます。

「平成29年版高齢社会白書」によれば、認知症患者数は2015年時点で既に500万を突破し、2020年には600万人、2025年には675万人、そして2050年には1,000万人を超えるとも予測されているのです。

認知症患者が増えるにつれて、認知症に起因する排泄障害に陥る高齢者の数もまた増えていくと予想されます。

老化による身体機能の低下

排泄障害が起こる2つ目の原因が身体機能(排尿、排便をつかさどる内臓、神経器官の機能)の低下です。

排尿がきちんとできなくなる排尿障害は、脳卒中などによる脳・中枢神経の疾患(切迫性尿失禁)、尿道・膀胱など排尿器官の機能低下(溢流性尿失禁、機能性尿失禁、尿排出障害)によって引き起こされます。

また便秘、下痢、便失禁などの排便障害は、腸・肛門の異常、慢性的な腎不全、糖尿病、アレルギー疾患などが主な要因となりますが、高齢者だと大腸部分の運動機能の低下、あるいは運動不足による腹圧の減少によっても生じやすいです。

介護が大変になる便失禁は、「内肛門括約筋の衰えによって肛門が弛緩してしまう(漏出性便失禁)」、「外肛門括約筋の衰えにより肛門を閉め切ることができず、トイレまで我慢できない(切迫性便失禁)」、「直腸の知覚障害によって便意が感じられない(溢流性便失禁)」、といったことが原因で起こります。

加齢、病気などによって排尿、排便に関わる神経、筋力が衰え、それによって排尿障害、排便障害が生じるわけです。

排泄障害とカセイソーダの意外な関係性

排泄障害を予防するには

さまざまな要因で発生する排尿障害、排便障害ですが、普段の生活の中で予防できることもあります。

排尿障害に関しては、排尿を繰り返すと膀胱の機能低下(過活動膀胱など)を引き起こしやすくなるので、例えば「トイレにいくことを少しだけ我慢してみる」といったことを心がけると、予防につながるようです。

女性の場合、普段から尿道・膣を閉じるような運動を行って骨盤底筋を鍛えることで、頻尿、失禁症状が改善するとも言われています。

しかし、排尿障害は膀胱がん、男性の場合は前立腺がんなど重大な病気のサインにもなるため、症状がひどい場合は、早めに医師に相談した方が良いのかもしれません。

排便障害の予防については、食事内容の見直し、運動不足の解消、ストレスの解消など、普段の生活習慣を改善することがポイントになります。

食事についてはやはり食物繊維の摂取量が重要になり、野菜が嫌いな人はサプリメント(小麦ふすまやオオバコなど)で補充するのも一つの方法です。

便失禁は下痢・軟便になりやすい人に多くみられますが、止痢剤を使い有形便を排出できるようにする、あるいは便の排出を一時的に抑える肛門用タンポンを使うといったことも、失禁の抑制につながります。

紙おむつの原料であるカセイソーダ

紙オムツの需要増に伴って、カセイソーダの調達におむつメーカーは頭を悩ませています。

カセイソーダは、工業用の塩を電気分解して作られ、紙おむつに使われる高吸水性樹脂の原料となる物質です。

排泄障害となる高齢者が増えることで大人用紙おむつへの需要が年々増加しつつありますが、特に今年に入ってからはカセイソーダを作る生産ラインが手一杯になったこともあって、極度の品不足の状況が続いています。

それに伴って価格も急上昇し、2018年3月現在、カセイソーダの価格は過去最高水準にまで上昇しているのです。今後、紙おむつのみならず、洗剤などカセイソーダを使った商品全般の値段が高騰する恐れがあります。

今回は介護をするうえで一番のストレスと言われる排泄が及ぼす影響についてみてきました。

排泄障害は、要介護者に対する虐待の大きな要因となり得ることに加え、大人用紙おむつへの需要増とその原料であるカセイソーダの価格高騰にも影響。

高齢化がピークを目指して加速している現代、虐待数増加の問題は決して目を背けるべき問題ではありません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 16件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定