過度な飲酒と認知症の関係性

お酒をたくさん飲む人は認知症リスクが約3倍に

多量飲酒が認知症を発症させやすくする――。

そんな調査結果が公衆衛生を扱う専門誌である「ランセット・パブリック・ヘルス」のオンライン版に掲載されました。

この調査はトランスレーショナル・ヘルス・エコノミクス・ネットワーク(フランス)の研究者らが行ったもので、2008年から2013年にかけてフランス国内の病院に入院した患者のうち、認知症と認められた約110万人の症例を分析しています。

その結果、「アルコール依存症」もしくは「アルコール使用障害(飲酒によって身体的、精神的に社会的な問題を抱えている)」の患者が直面する認知症発症の危険性、はそうではない患者と比べて男性では3.36倍、女性だと3.34倍も高いことがわかったのです。

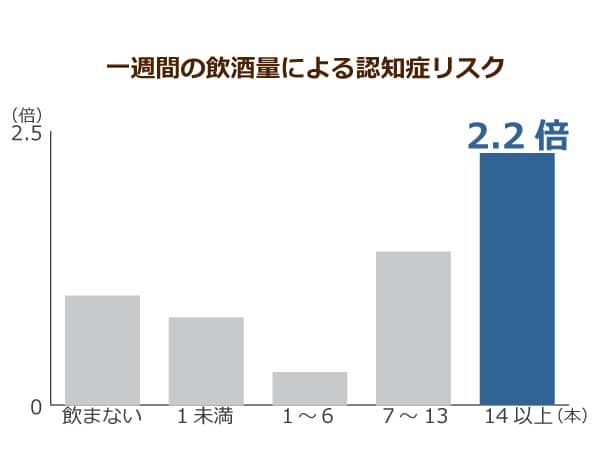

アルコールと認知症の関連を示す研究結果はこれまでも数多く報告されています。「飲酒しない人を1.0とした場合、飲酒量ごとにどれだけ認知症発症のリスクが増減するのか」を明らかにした研究もその1つです。

1週間あたりの飲酒量がビール1本(350ミリリットル)~6本の場合だと認知症発症のリスクは上昇しませんが、7~13本、14本以上と飲酒量が増えていくにつれ、認知症発症のリスクはどんどん高くなるという結果が出ています。

多量飲酒は肝障害や脳血管疾患、がんの発症率を高めることで知られていますが、認知症との間にも強い関連性があるわけです。

アルコール性認知症はある日突然発症する

認知症にはアルツハイマー型認知症をはじめとしてさまざまなタイプがありますが、アルコールが原因で発症してしまう認知症を「アルコール性認知症」と呼びます。

これはアルコールを多量に摂取し続けることによって脳の血管疾患やビタミンB1の欠乏による栄養障害が起こり、その結果発症するとされている認知症です。

発症年代のピークは60歳代ですが、70代、80代で発症する人もたくさんいます。

アルコール性認知症は徐々に進行していくというタイプの認知症ではないので、ある日突然症状が現れることが多いようです。

そのため65歳以上でアルコールを普段から飲み続けている人の場合は、「物忘れがひどくなった」などのわずかな兆候を見逃さず、早めに医師の診察・検査を受けることが予防・早期発見につながります。

また、アルコール依存症になる高齢者の多くが、日常的に孤独な環境にいるという研究結果もあるので、家族・親族が「高齢者を独りにしない」「積極的にコミュニケーションをとる」などの配慮をすることも、予防の上では重要になるでしょう。

認知症が健康寿命へ与える影響

問題視される日本人の平均寿命と健康寿命の「差」

認知症を発症するということは、健康上問題のない期間を示す「健康寿命」を縮めるということでもあります。

2016年時点の日本人の平均寿命(その年に誕生した0歳児が、あと何年生きられるかを示す値)は男女それぞれ87.14歳、80.98歳と、女性では4年連続、男性では5年連続で過去最高記録とのことです。

長寿化が進んだ背景には食生活の質が上がったことや、医療技術・医療サービスの質が向上したことなどがありますが、乳幼児死亡率が高度成長期に激減したことも、平均寿命の延びに大きく影響しています。

しかし、平均寿命が延伸する一方で、近年しばしば指摘されているのが健康寿命の伸び悩みです。

いくら平均寿命が長くなっても、健康でいる期間が短ければ幸福を感じられる期間は短くなってしまう可能性もあり、日本の財政を圧迫している医療給付費や介護給付費などを増幅させてしまうことにも影響。

こうして平均寿命と健康寿命の間にある「差」が問題視されるようになっていったのです。

平均寿命が上がる一方、肝心な健康寿命は…?

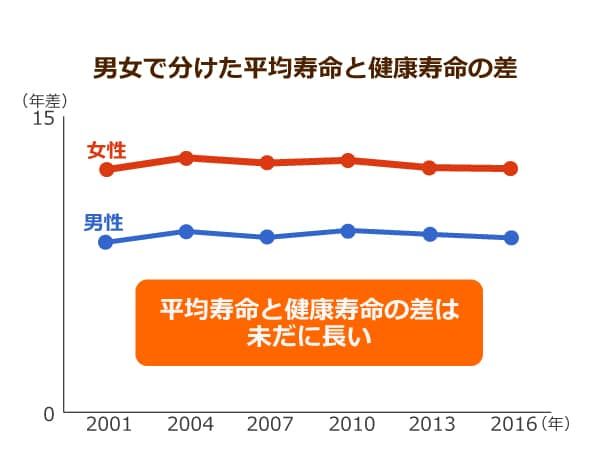

ある分析によると、日本人の2016年時点における健康寿命は男性が72.14歳、女性が74.79歳。

平均寿命との差は、男性が8.84歳、女性は12.35歳となっています。

つまり、日本人の男性は亡くなるまでの約9年、女性は約12年もの間、健康ではない状態を過ごしているわけです。

その「差」の期間は、病院通いが続いたり、家族に介護負担を背負わせるといった日々が続き、高齢者本人はもちろん、その周囲の人間にとっても生活に幸福感を感じにくくなるようです。

健康寿命を上げるためのアルコール使用障害スクリーニング

飲酒が健康寿命にもたらす弊害

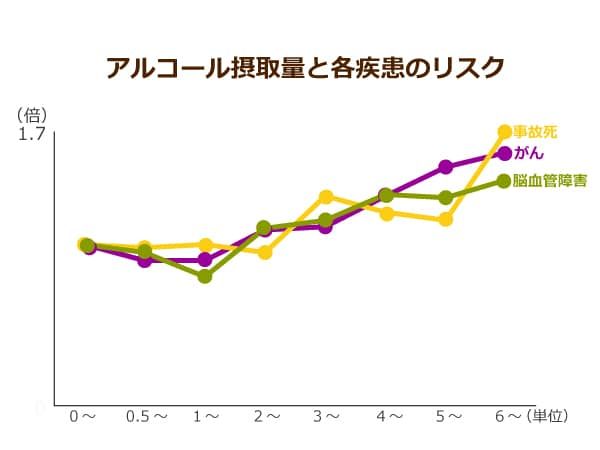

高齢者の過度な飲酒は、健康寿命を縮めることにつながります。アルコールの過剰摂取は脳血管疾患や事故による骨折、認知症のリスクを高めることが医学的にわかっていますが、これらはみな要介護状態になる主要因です。

また、アルコール摂取量が1単位(日本酒0.5合、ビール小瓶1本)増えるに比例して、脳血管障害や事故、がんによる死亡率が高くなるとの研究結果も存在。健康寿命を延ばすには、まずは大量の飲酒を控えることが重要なポイントになります。

ただ、病気を既に患っている場合はともかく、まだ健康な高齢者であれば、断酒・禁酒までする必要はないそうです。以下のような健康に留意した飲み方を心がけていけば、健康寿命を縮めるような事態を避けることができると言われています。

- 食事時にだけ飲む、チェイサー・和らぎ水を一緒に飲むなど、飲酒の時間・方法を工夫する

- 週に2日は休肝日をつくり、2日酔いになるほど飲まない

- 飲酒後の入浴、運動を控える

- 入浴中、運動直後の飲酒も控える

日頃からこうした条件を満たして飲んでいれば、健康を保ちながら上手にお酒と付き合っていけるでしょう。

認知症対策としてのスクリーニング

WHO(世界保健機関)は、問題のある飲酒をしている人を早期発見するために「アルコール使用障害スクリーニング(ふるい分け試験のこと)」(AUDIT)を作成し、その普及を進めています。

具体的な内容には、例えば「あなたはお酒をどのくらいの頻度で飲みますか」という質問を行い、「飲まない」と回答すると0点、「1ヵ月に2~4度」だと2点、「週に4度以上」だと4点といった形で点数がつけられ、点数が低いほど「問題のある飲酒ではない」と判断されるようです。

アルコール使用障害スクリーニングで対象者の飲酒習慣がわかるので、アルコール依存症、アルコール使用障害に陥っているかどうかを判別できます。

そして既にみたように、アルコールの大量摂取は認知症の大きな要因の1つ。

もしアルコール使用障害スクリーニングを高齢者の日常的な診療において導入し、大量飲酒が認められた場合は速やかに医師による介入・治療を行うという体制ができれば、アルコールを原因とする認知症の発症を抑えることにつながるのではないか…と指摘する専門家も多いようです。

今回は飲酒と認知症の関係に注目し、大量飲酒が認知症発症のリスクを高め、ひいては健康寿命を縮めてしまうことについて考察してきました。

アルコール使用障害スクリーニングは、アルコールの大量摂取に起因する認知症を予防するのに貢献すると考えられ、日常的な診療・健診への導入、普及が望まれるところです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定