皆さんは、“長寿県”と聞いて何県を思い浮かべるでしょうか?以前、よく取り上げられていたのは沖縄県ですが、平均寿命のランキングを見てみると、沖縄県は男性で30位となっており、すでに下から数えた方が早くなっています。

では、1位の栄冠に輝いているのは何県かと言うと…長野県です。しかも驚くべきことに、長野県は男女ともに平均寿命が1位となっています。

<都道府県別の平均寿命 上位5位>

| 男性 | 女性 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 長野 | 80.88歳 | 長野 | 87.18歳 |

| 2 | 滋賀 | 80.58歳 | 島根 | 87.07歳 |

| 3 | 福井 | 80.47歳 | 沖縄 | 87.02歳 |

| 4 | 熊本 | 80.29歳 | 熊本 | 86.98歳 |

| 5 | 神奈川 | 80.25歳 | 新潟 | 86.96歳 |

もちろん、ただ何もせずに長生きになるわけではないでしょうから、“長寿”には何かしらの秘密があるはず。その秘密についての検証を、読者の皆さんが健康に長生きするためのヒントにしてください。

塩分摂取量が多い長野県民の平均寿命が伸びたワケを探ると、食生活の改善に行き着いた!

1975年以降は常に全国平均より上!長野県が男女アベックで平均寿命No.1の座に

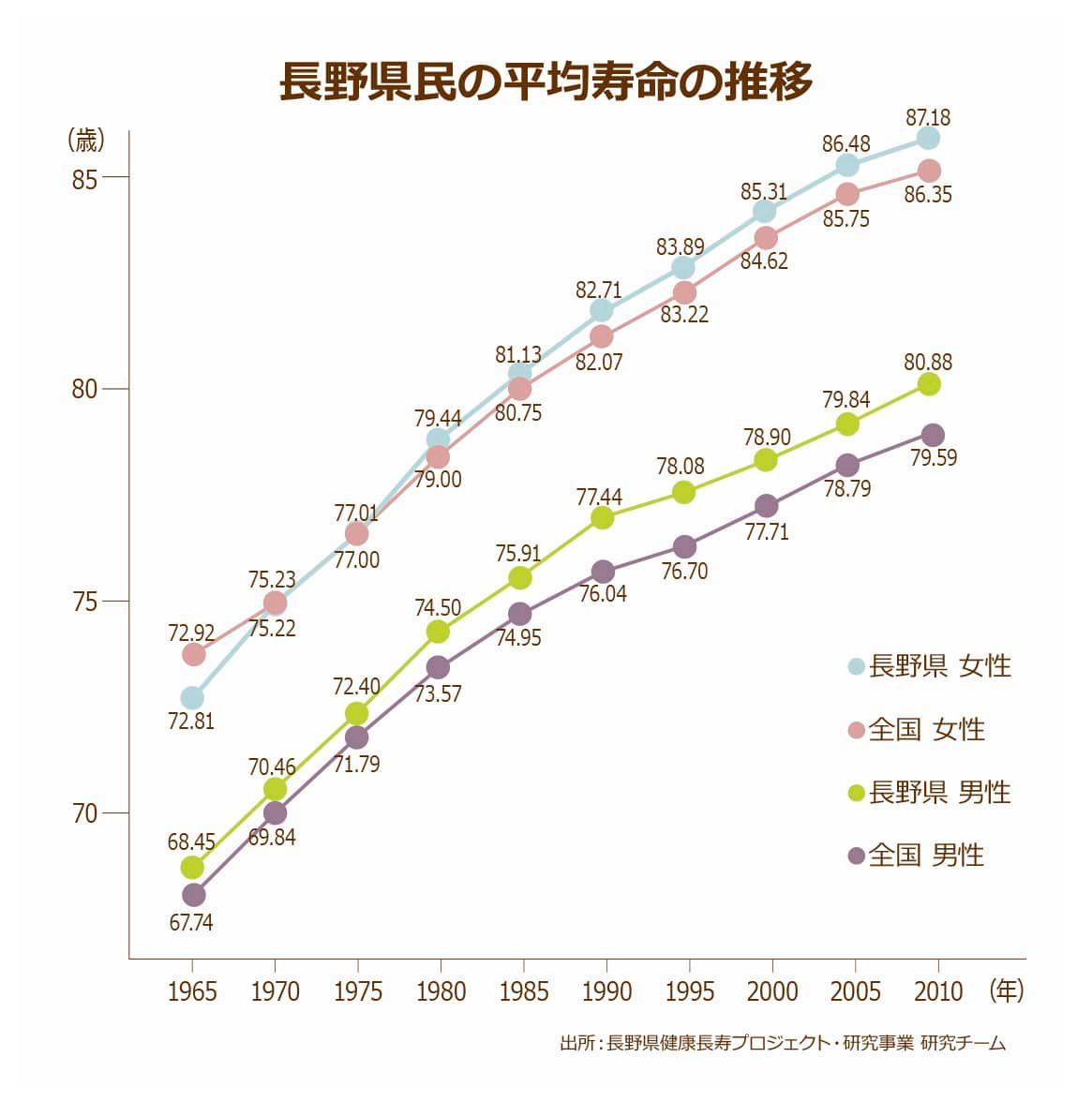

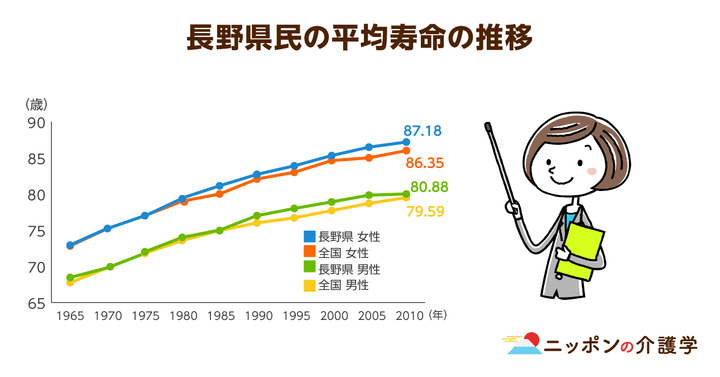

女性の平均寿命に注目すると、1965年には26位だった順位が、1980年代にはひと桁台の9位にランキングされ、2010年には晴れて一位の座に輝きました。2013年度の数字ではありますが、男女アベックで1位を獲得できた、その要因とは一体、どのようなものだったのでしょうか?

上記は、全国の平均寿命と長野県の平均寿命の推移をグラフ化したもの。ご覧いただければわかる通り、1975年までは長野県における平均寿命は全国平均のそれよりも下回っており、今では考えられないほどの短命県だったのです。

塩分摂取量は全国4位の多さ…なのに、平均寿命を伸ばすことに成功したワケとは?

1960年代、長野県民の平均寿命が短かったことには「死因」が大きく関係しています。当時は、死因の大部分を占めていたのが脳卒中であり、長野県民の多くが脳卒中が原因で亡くなっていました。

脳卒中の原因を辿ると高血圧がその大きな要因に挙がりますが、実は塩分摂取量の多い県としても知られている長野県民にとって、脳卒中は切っても切れない関係にあったのです。

長野県は四方を山に囲まれており、さらに真冬には雪害に見舞われることも多々あることなどから、昔から漬物など保存食が重宝されてきたという経緯があります。そう考えると塩分摂取が多くなるのは仕方ないことでもあったのでしょう。

| 都道府県 | 食塩消費量 | |

|---|---|---|

| 1 | 青森県 | 4,571グラム |

| 2 | 山形県 | 4,298グラム |

| 3 | 秋田県 | 4,261グラム |

| 4 | 長野県 | 3,681グラム |

| 5 | 岩手県 | 3,511グラム |

しかしその後、医療技術の進歩など様々な要因が重なり、死因の割合が脳卒中からガンに変わっていきました。

その推移と同じくするように長野県民の平均寿命も長くなっていきました。

というのも、もともと野菜の摂取量が多く(全国1位)、かつ喫煙率や肥満率が低い長野県民はガンになりにくい生活を送っていたから。

また、長野県では生活区域が他の都道府県より高い標高にあり、酸素が薄いという特徴も。すると、生活しているだけで心肺機能が鍛えられていた、という側面もあるようです。

社会的に死因が変遷したことで、それまでのライフスタイルがフィーチャーされ、言わば自動的に平均寿命が伸びた…と考えることができますが、もちろん、何の努力もせずに改善されたわけではありません。

長野県民の平均寿命が伸びた陰には、県が一体となって進めた様々な取り組みがあったのです。

平均寿命No.1に上りつめた長野県が取り組んだ、具体的なプロジェクトとは?

「みそ汁は1日1杯」「ラーメンやそばの汁は半分残す」。日頃の食生活が寿命に大きく影響する!?

長野県が取りかかったのは、まずは塩分摂取量を減らすことでした。これは、すでに1960年代後半から進めている“減塩運動”で、「減塩教室」や「減塩カレンダー」など、県民に減塩の意識を高める様々な取り組みが行われているのです。

「みそ汁は1日1杯」「ラーメンやそばの汁は半分残す」といった例を挙げることで具体的な減塩食生活を県民に意識させ、その実現に成功したそうです。そこに、野菜摂取量1位という要素が加われば、健康的な食生活になるのは自明の理ですね。

同時に長野県では、「食生活改善推進員」の活動にも注力。特別な資格というわけではなくあくまでボランティア活動なのですが、自治体の養成講座を受けた推進員が県内の各家庭を回り、県民に直接、調理指導・減塩指導を行っているのです。

「食生活改善推進員」は全国でも展開している活動ではありますが、長野県は全国で10番目に推進員の活動回数が多く、その内容もかなり活発だと言われています。訪問して、みそ汁の塩分濃度を測定する推進員もいる…と聞くと、活動内容の中身の濃さが伺えますね。

ちなみに、長野県と言えば信州みそが有名ですが、こうした減塩運動のおかげで信州みその中でも“減塩みそ”が誕生するなど、地域の伝統を活かしつつ、その中で現代の情勢に合わせた進化を遂げているのです。

伝統を守るのは大事なことではありますが、それにとらわれるだけでなく、“今”に目を向けることも大切だということを教えてくれますね。

目指すは「健康寿命世界一」!?県を挙げての取り組みは各種のデータからも一目瞭然!

自治体としての取り組みの話をご紹介したので、ここで、長野県が長寿県として確立した要因について、主なものを見ていきましょう。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 就業意欲の高さ | ||

| 高齢者就業率 (2010年度) | 26.7% (1位) | |

| 健康に対する意識の高さ | ||

| 野菜摂取量 (1人1日当たり) | 379g (1位) | 353g (1位) |

| 1人あたり医療費 (2008年) | 25万6500円 (38位) | |

| 後期高齢者医療費 (2010年) | 77万560円 (44位) | |

| 健康ボランティアによる自主的な健康づくりへの取組が活発 | ||

| 食生活改善推進員1人当たり 年間活動回数(2011年度) | 22.2回 (10位) | |

| 保健補導員設置市町村数 (2012年7月1日現在) | 76/77市町村 | |

| 専門職による地域の保健医療活動が活発 | ||

| 保健師数(人口10万人当たり) (2010年度) | 61.9人 (2位) | |

野菜摂取量が多いこと、ボランティアによる自主的な活動が盛んであることは前述した通り。

その他では、医師や歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士といった専門的な職に就いている人たちが連携を取り合い、一体となって“予防”に重点を置いた活動を展開してきたそう。

特に、医療機関による保健活動が活発で、厚生農業協同組合連合会に加盟する医療機関が県内の全村で出張診療や健康管理を行ったり、積極的に在宅医療などの“農村医療”を実践したり。

また国保の診療施設においては、保健師による訪問など保健活動を積極的に展開するなど、“地域医療”への取り組みが功を奏したと考えられます。

もちろん、これで満足というわけではなく、長野県では今なお県民の健康づくりに積極的で、2013年度からは「長野県総合5か年計画」をスタート。

“健康長寿世界一の信州”をスローガンに掲げ、「健康づくり県民運動の展開」「三大死因に対する診療機能の向上」など様々なプロジェクトを計画しています。

また、そうした県を挙げてのプロジェクトに触発されるように、県下の各自治体で独自の取り組みが続々と始まっています。以下に、その事例をご紹介しますので、他県にお住まいの皆さんも、長寿日本一の長野県の事例を参考に健康長寿を目指してみてはいかがでしょうか?

長野県で行われている取り組みを3つご紹介!健康寿命を伸ばすために、皆さんもぜひ!

長野県看護大学で150名の高齢者が日常的に参加する「水中運動」とは?

国内でも先進的な研究として進んでいるのが、長野県看護大学の「高齢者水中運動プロジェクト」です。今年で17年目を迎えるということですから、平均寿命の延伸に大きな役割を担ったと考えて良いでしょう。

これは1999年のプール棟完成をきっかけに看護実践国際研究センター地域貢献部門へ設置されたもの。

希望者によるテストの後、2000年度から初心者クラスを開講し、その後は地域に暮らす65歳以上高齢者による水中運動クラブとして現在まで多くの方が参加しています。

現在は約150名の伊南地域で暮らすお年寄りが、健康運動指導士が作成したプログラムに従って、水中歩行をメインとしたトレーニングやエクササイズ、フィットネスを楽しんでいるそう。

長野県看護大学では骨密度や健脚度などのデータを定期測定しており、昨年3月からは「うっかり度チェック」なども取り入れ、認知機能への影響も研究しているとのこと。良い結果を期待したいですね!

駒ヶ根市では「地域リハビリテーション推進員」を行政区へ配置。リハビリが高齢者の健康を守る!?

県が推進する「食生活改善推進員」の活動に続いて、駒ケ根市では、16の行政区すべてに一人ずつ「地域リハビリテーション推進員」を配置し、リハビリテーション戦略を推進する地域ケア会議を開始しています。

この地域リハビリテーション推進員は、市の保健福祉課の地区担当職員と2人1組のチームを組み、それぞれの行政区の特性を分析してリハビリテーション戦略の検討を担当。

業務委託契約を締結した伊南地域の9つの介護サービス事業所から専任されており、全員が実務経験3年以上のリハビリテーションの専門職という力の入れようからも市の姿勢が伝わってきます。

また、本事業は東京都健康長寿医療センター研究所の高齢者健康増進事業支援室長をアドバイザーに迎えているほか、県理学療法士会の全面協力を得ているところもポイントの一つ。

地域の人々が年齢を重ねても生き生きと元気に暮らしていくことを目指す駒ケ根市の取り組みには、見習うべきところがたくさんあるのではないでしょうか。

要介護認定率わずか13.7パーセントの長野県須坂市発。脳の活性化体操「須坂エクササイズ」が全国で話題!

昨年、にわかに話題になったのが、長野県須坂市で行われている「須坂エクササイズ」です。

全国でも要介護認定率が13.7パーセントと全国平均から見てもかなり低い市として有名な須坂市は、地域に根ざした市民への健康指導を行う「保健指導員制度」発祥の地として知られています。

そんな須坂市において、保健指導員の人たちによって認知症予防のためのエクササイズとして考案されたのが「須坂エクササイズ」です。

ただ音楽に合わせて身体を動かすだけでなく、実際に歌いながら身体を動かすのが特長。

「ドレミの歌」や「シャボン玉」など誰もが知っているおなじみの歌を歌いながら、加齢に伴い機能が低下しがちな身体の部分を動かすことを中心とした体操は、歌を一緒に歌うことで脳内の血流量が上昇し、認知症の予防に効果があると見られています。

実際、「国立長寿医療研究センター」でも、簡単に運動をしながらしりとりなど頭を使うことで、認知機能が低下しはじめた高齢者の認知機能低下抑制に一定の効果があるという研究を報告しています。

この研究と同様の原理を使った「須坂エクササイズ」は、今年10月にもDVD付きの指南書が発売されるなど、長野県内にとどまらず、全国で脚光を浴びはじめています。施設でのレクリエーションやご自宅での体操など気軽に取り入れることができる「須坂エクササイズ」、試してみてはいかがでしょうか?

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定