受動喫煙で亡くなる人は国内で年間1万5千人も…

屋内禁煙で受動喫煙を阻止

受動喫煙を防ぐ対策を強化する健康増進法の改正案がこの3月9日に閣議決定されました。

今回の改正によって、特養やグループホーム、デイサービスといった介護施設・事業所は、原則として屋内禁煙に。

また、プライベートな空間(例えば特養の住まいとして使う個室)を除いて、利用者や職員が建物の中でたばこを吸うことも禁じられます。

ただし、煙が漏れないような仕様の専用室を設置することは可能(もちろん介護事業所だけでなく、オフィスや事務所も同じ扱い)。

「望まない受動喫煙をなくす」という目標を掲げたこの法案は、今国会での成立が視野に入っており、2020年に予定されている東京オリンピック・パラリンピックの開催前には施行される見通しです。

受動喫煙とは、一言でいうと、たばこを吸う人の煙を、吸わない人が吸ってしまうことです。

たばこの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む主流煙と、火のついた先から立ち上る副流煙に分かれており、副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍含まれます。

これを吸うことで、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすのです。

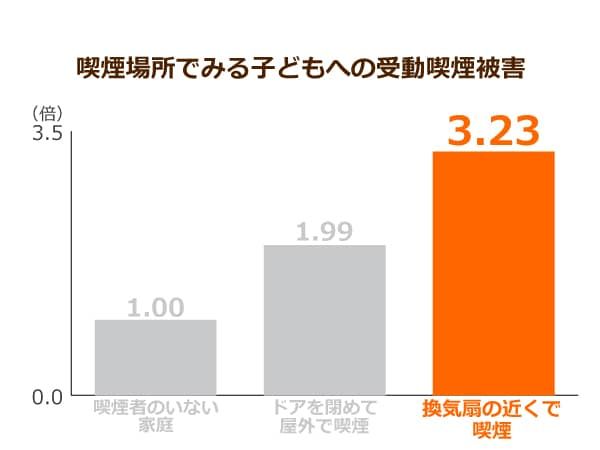

子どもが受動喫煙によって受け影響は大人よりも多く、より注意が必要です。

特に、家族に喫煙者がいる場合はドアを閉めていたり、換気扇の近くで喫煙していたとしても、受動喫煙を完璧に防げるわけではありません。

厚労省は、他人のたばこの副流煙を吸う受動喫煙によって亡くなる人は、国内で年間1万5千人もいると推計。発生する医療費は3千億円を超えるとしています。

さらに厳しい内容による可能性

受動喫煙防止を義務とする健康増進法が施行されたのは2003年。

今でこそ当たり前となった学校や病院、官公庁、公共施設の全面禁煙ですが、これらの場所が禁煙となったのは、2003年に施行された健康増進法の第25条において、「多数の者が利用する施設」での受動喫煙の防止が義務づけられたためでした。

同年には銀行、郵便局、関東の私鉄が禁煙化され、その後、タクシーやJRが禁煙化。これを受けて、2010年に神奈川県、2012年に兵庫県で全国に先駆けて条例による受動喫煙防止の取り組みが実施され、禁煙を求める機運は年々高まっています。

世界でも禁煙についてはたばこを吸わない人がたばこの煙に晒される受動喫煙を防ぐため、近年の五輪開催都市はことごとく罰則付きの対策を講じています。

世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)は「たばこのない五輪」を推進しており、過去の開催地をみても、2012年のロンドンは、罰則付きで建物内禁煙を実施していますし、2016年のリオデジャネイロは敷地内禁煙となっています。

ちなみに、今年開催された韓国・平昌(ぴょんちゃん)の建物内は原則的に全面禁煙ですが、飲食店などには喫煙室設置も認めるなど、幅を持たせており、今回の健康増進法の改正案は、喫煙室のない分煙だけの飲食店が多い日本の現状を踏まえ、「韓国並み」の案に妥協したものだといえます。

ところが、厚労省の中には、より厳格なルールを求める声も少なくないと聞きます。世界の潮流に押され、2010年代になってようやく受動喫煙防止の取り組みを行った神奈川県や兵庫県の条例は、先にも述べたとおり、全国初の試みでした。

しかし、分煙は認められていて、小規模施設では努力義務であることから、完全な防止策になってはおらず、実際には受動喫煙を放置し続けているという声も多くあります。改革案の内容は、この先さらに厳しい内容になっていく可能性もあるでしょう。

5人に1人がたばこを吸っている現状!

健康増進法設立までの歴史

ここで、健康増進法成立までの沿革を振り返ってみたいと思います。

我が国では高齢化の進展や疾病構造の変化に伴って、国民の健康の増進の重要性が増大、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請されていることを受け、まず2000年に厚生省事務次官通知等により、国民健康づくり運動として「健康日本21」が開始されました。

その翌年暮れに政府・与党社会保障改革協議会において、「医療制度改革大綱」が策定。

その中で「健康寿命の延伸・生活の質の向上を実現するため、健康づくりや疾病予防を積極的に推進する。

そのため、早急に法的基盤を含め環境整備を進める。

」との指摘がなされたのです。

こうして政府は、国民の健康づくり・疾病予防をより推進するため、医療制度改革の一環として2002年に第154回通常国会に、「健康日本21」における先述の内容を中核とする健康増進法案を提出。

成立に至ったのでした。

ちなみにタバコに関する項目は第25条。

そこには「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と明記。

この法律は、受動喫煙の被害を、たばこを吸う人ではなくその場所を管理する者の責任に帰しているのが画期的だといわれています。

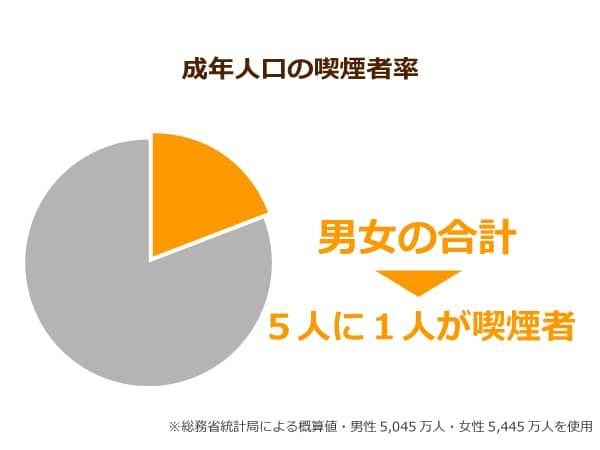

2016年度の喫煙者の割合は、男性は29.7%、女性は9.7%、男女計を合わせると19.3%と、約5人に1人がたばこを吸っていることから、重要視する問題なのでしょう。

海外の受動喫煙対策とは?

2004年にアイルランドが屋内の公共空間を禁煙にして以来、世界では15年までに49カ国が屋内完全禁煙法を定めており、ブルキナファソなどをはじめとする低所得国でも、屋内完全禁煙法が施行されています。

オリンピックに目を向けると、2002年のソルトレイクシティ大会以降、開催地では受動喫煙防止法や条例が新たに制定されてきました。

2010年には、WHOとIOCの間で「健康的な生活習慣を推進する同意書」が交わされましたが、ここでも「タバコのないオリンピック大会」を開催することが盛り込まれています。

そんな中、昨年東京都議会では、小池百合子知事が率いる地域政党「都民ファーストの会」と公明党、民進党が共同提出した「子どもを受動喫煙から守る条例」が可決、成立しました。

この条例は、18歳未満の子どもに受動喫煙をさせないよう努めるのは「都民の責務」と明記。

子どものいる部屋や自動車で喫煙しないこと、分煙対策が不十分な飲食店などには子どもを立ち入らせないことを求めています。

さらに現在、都は施設や飲食店など屋内を原則禁煙とする、罰則付きの条例を制定する方針です。

健康増進法を反対する介護業界、その理由とは?

先述のとおり、受動喫煙防止の取り組みを行った神奈川県や兵庫県の条例は、全国初の試みだったにもかかわらず、飲食業界からの強い要望を受け、最終的には分煙も認めることになったり、小規模施設では努力義務にとどまるなど、徹底したものではありませんでした。

飲食業界の中では、厳格な禁煙によって、客層のうち、それなりの割合を占める喫煙者が店から遠ざかり、力の弱い個人営業の店舗は深刻な経営面でのダメージを受ける、として現在全国的に広がりを見せつつある一律全面禁煙化の流れに対し、強い懸念の声が高まっていることは否定できません。

厳しい禁煙への取り組みに対する反対意見は、介護業界からも出ています。たとえば全国社会福祉協議会(全社協)は、施設内を原則として禁煙化することに、以下の理由から反対しています。

火の不始末や行方不明を懸念する声も…

まず、老人ホームを屋内禁煙にすると、たばこを吸うために入所者が屋外に出て、そこで火の不始末を起こしたとき、火災につながってしまう可能性があることに危惧を抱く声が少なくありません。

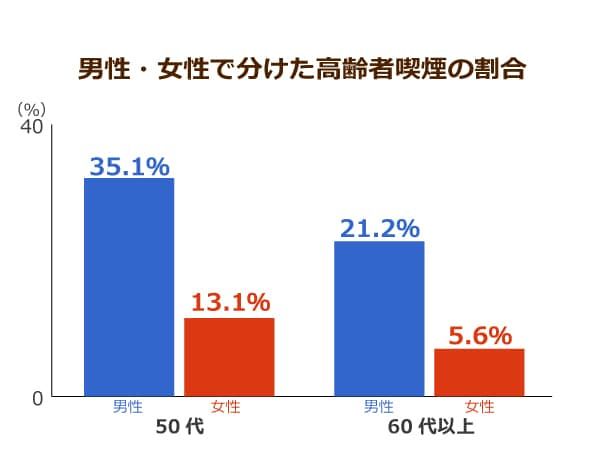

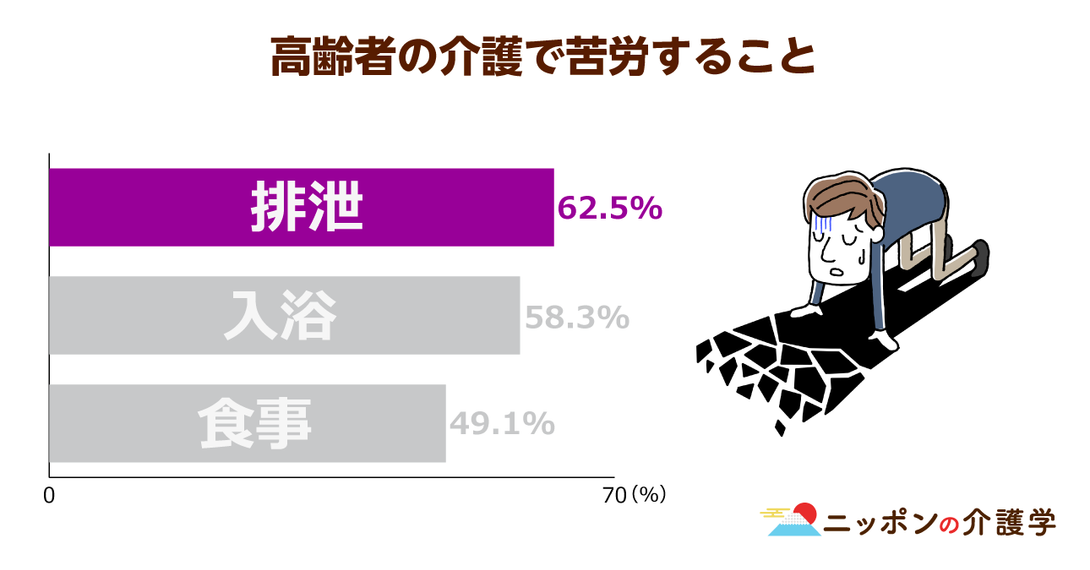

これは一見、入所者の喫煙率が高いことを前提にした意見のように取れるかもしれませんが、実際高齢者の喫煙率の高さは上記のグラフを見てもよくわかります。

また、介護の現場では、「施設を全面禁煙にしてしまうと、逆に入所者が隠れて吸うことになるのではないか?火の不始末から、火災につながる」という声も数多く上がっていますし、「施設内で禁煙を強いると、喫煙者が精神的に不安定になる恐れもある」という声も少なくありません。

そして、「たばこを吸おうと外に出たとき、職員が所在を把握できなくなる」という意見も現場では多く耳にします。施設には認知症や帰宅願望のある入所者も少なからずおり、たばこを吸いに外に出たまま行方不明になってしまう危険があるのです。

さらに、入所者が外でたばこを吸うたびに職員が付き添わねばならず、施設内のスタッフの手がその分足りなくなることを懸念する声も上がっています。

屋内全面禁煙になると、喫煙所を屋外に設置しなければいけなくなるのではないか、という不安を口にする経営者もいました。

健康でありたいと思う気持ちは誰もが同じですが、たばこの問題は一筋縄ではいきません。

特にそれを誰もが強く感じざるを得ないのが、介護の現場なのです。

私たちはこの問題について、今後も議論を深めていく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定