イギリスの週刊医学誌がライフスタイルにおける認知症要因を解説

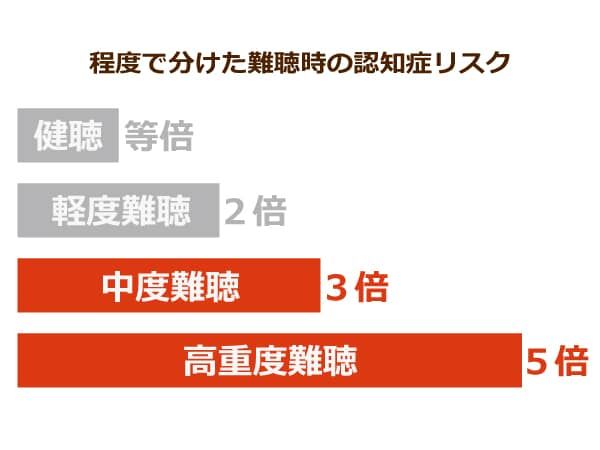

難聴は軽度であっても認知症のリスクがある

イギリスの週刊医学誌「The Lancet(ランセット)」によると、「人々が9つのライフスタイル要因に対処すれば、3分の1の認知症は予防できる」とし、そのうちの1つが40~60歳の「中年期における難聴を防ぐことである」と述べています。

(ちなみに、他の8つは、子供時代の教育を増やす、運動を増やす、社会との関係を維持する、喫煙を減らすか止める、うつ病、糖尿病、高血圧、そして肥満への対処)。

同紙によると、たとえ「軽度であっても難聴は認知機能低下と認知症の長期リスクを増加させる」ということを、聴力調査による結果が示しています。

しかし、認知症のリスク要因として難聴が認識されるようになったのは比較的新しく、難聴が原因の認知症リスクがある人々に対する管理は重要とされていません。

他にも、同紙掲載の研究報告では、「中枢性難聴」について補聴器などを使っても改善せず、競合音がある場合において、音声認識力を低下させるアルツハイマー病の前駆症状(病気がおこる前兆)の可能性があることなどを述べています。

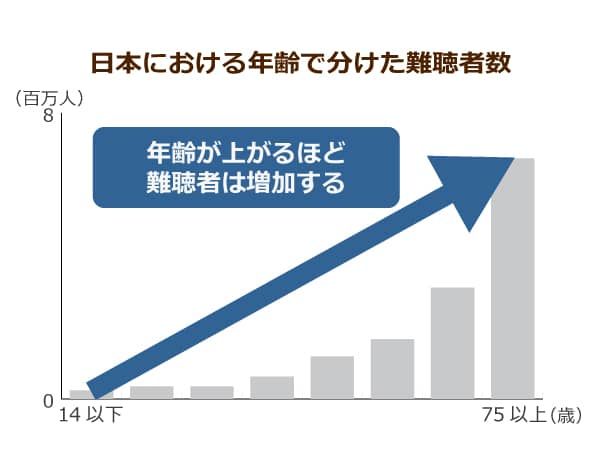

難聴者は年齢が上がるごとに増えている

国立長寿医療研究センターによる疫学調査「老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」によれば、聴力レベルが25dBHL(デシベル・エイチ・エル【難聴の単位を単位で表したもの】)を超える難聴の有病率は、65歳以上から急激に増え始め、75~79歳では男性71.4%、女性67.3%、80歳以上になると男性84.3%、女性73.3%が難聴という結果が報告されています。

現に、総務省が数年前に公表したJapan Trak2015年のグラフでは、前述の国立長寿医療研究センターによる調査の結果を裏付けており、年齢別の難聴患者数をみると、34歳までは34万9,600人ほどでさほど多いとはいえませんが、35歳から44歳のカテゴリーでは62万2,438人と倍近くに増え、75歳以上になるとその10倍以上である673万2,128人となるのです。

※世界保健機関では会話領域の平均聴力レベルが25dBHLを超えると難聴と定義

難聴の段階と種類について

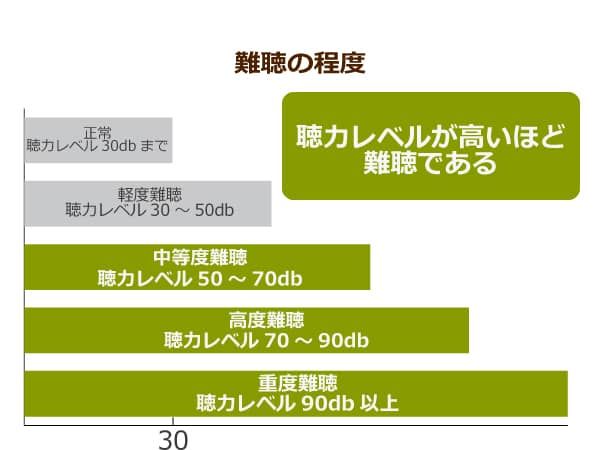

難聴には4段階あり、聴力レベルが高いと聴こえづらくなる

難聴には、段階があり、「軽度」「中等度」「高度」「重度」の4つの段階に分けられるといいます。

軽度難聴は、聴力レベルが30~50dBといわれ、ささやき声や静かな会話の聴き取りが難しいという程度の難聴のことを指し、中等度難聴は、聴力レベルが50~70dBで、補聴器を装着しないと会話の聴き取りが困難な難聴をいいます。

また、高度難聴は、聴力レベルが70~90dBといわれ、高出力の補聴器を装用しないと会話の聴き取りが困難な難聴のことで、重度難聴となると、聴力レベルが90dB以上となり、補聴器も効果がない状態の難聴をいいます。

中等度難聴から高度難聴までは、補聴器が必要であり、重度難聴は人工内耳が必要になると言われているのです。

難聴になったことで転倒リスクが上昇

難聴には「伝音難聴」「感音難聴」「混合性難聴」という3つの種類があり、それぞれ原因が違います。

まず、伝音難聴は、外耳または中耳に何らかの問題があるために、音が聞こえにくくなります。 耳に何らかの音を遮る問題が生じ、それによって生じる鼓膜穿孔、外耳炎音が原因です。

次に、感音難聴は内耳、または内耳と脳の間の神経経路に関わる問題です。

通常は、蝸牛(かぎゅう)内にある音を伝えるための内耳の微細な毛が損傷することで起こります。

加齢、ある特定の遺伝的障害、ウィルス感染などの感染症、うるさい場所への長期滞在が原因です。

最後に、混合性難聴は伝音系・感音系の両方が原因で生じる障害となります。

難聴は、場合によっては事故を引き起こします。

米国における近年の研究報告によると、難聴の人は、自分の全体的な環境をうまく認識できないため、つまずいたり転倒したりする可能性が高まるともいわれています。

軽度の難聴を抱える人は、難聴のない人と比べ転倒した経験が3倍近くあったというのです。

難聴と認知症の関係性は?

難聴となる原因の一つは身近なモノが原因だった

国立長寿医療研究センター耳鼻いんこう科の杉浦彩子医師は、耳の奥のカタツムリのような形をした蝸牛と呼ばれる器官の入り口周辺には、高い音を感知する有毛細胞があり、これは蝸牛に伝わってきた音の振動をキャッチするセンサーのような役割を果たしているのだと述べています。

この有毛細胞は奥にある低い音を感知する細胞と比べると、早く摩耗してしまいます。

主に音楽プレイヤーなど、音を大音量で長時間にわたって聴き続けたりすると、この有毛細胞が傷み、難聴や耳鳴りを招くとのこと。

また、人間は2万Hzまでの音を聞くことができるのですが、30代に入ると、2万Hzが次第に聞きづらくなってくるといいます。

聴力は高音を聞き取る能力を徐々に失っていき、50~60代になると8000~4000Hz付近の音が聞き取れなくなってくるとのこと。

4000Hzの音域が聞こえなくなると、聞き間違いが増え始め、日常生活に支障をきたす場面が目立ち始めるといいます。

難聴だと認知症になりやすくなる理由は?

アメリカ・コロラド大学のアヌ=シャルマ教授は、自身の研究を元に、次のような仮説を立てています。

「難聴になると、脳の処理の配線が変えられることで音声を処理する能力が著しく低下するため、音声理解能力に影響が生じてしまう。

すると、軽度の難聴であっても脳の聴覚領域は弱体化し、高度な思考に必要な脳領域が、弱体化した領域を補うために、聴覚の領域に侵入し、聴覚領域の機能を代償とする」という仮設です。

つまり、本来考えるべき所に充てるはずのリソースが、聴覚領域を助けるために割かれてしまうということです。

難聴を、薬や手術などで治療する方法は現在のところ、見つかっていません。

今できる最良の策は、難聴の状態で過ごすよりも、音をはっきりと聞き取れるように、相応の医療器具の力を借りることです。

具体的には、冒頭の難聴の段階について述べた項でも少し触れた、補聴器や人工内耳を活用することになります。

人工内耳は、内耳(蝸牛)の損傷を受けた部分に代わって、インプラントで蝸牛内に電極を挿入し、聴神経に直接音の信号を送りこむ器具です。

また、近年普及しつつあるのが、骨導聴力活用型インプラントシステムで、これは外耳・中耳を有効に迂回し、骨を通して内耳へと直接音を伝える仕組みです。

このシステムは、チタン製の小型インプラント、接合子、およびサウンドプロセッサによって構成されており、音をサウンドプロセッサから振動としてインプラントへ伝え、そこから骨を通してさらに内耳へと伝えます。

これらの医療器具を活用することで、難聴の人はコミュニケーションのやりとりがスムーズに行うことができ、転倒リスク等を回避、ひいては認知症状を遠ざけることができるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定