厚労省、2017年度の生活保護受給者についての調査結果を公表

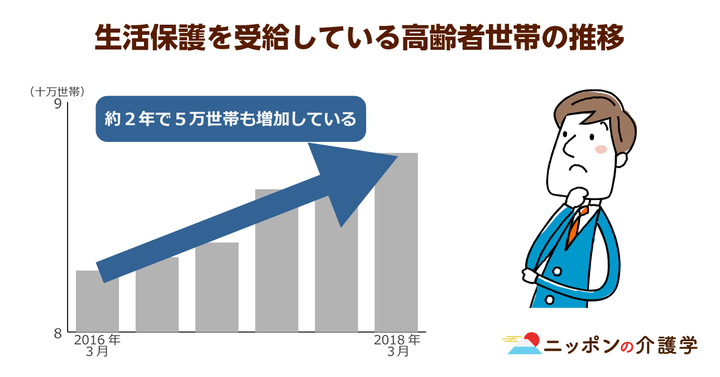

高齢者世帯の生活保護受給率、過去最多という状況に

厚労省は6月6日、2018年3月までの生活保護受給世帯数を公表しました。

2017年度における生活保護受給世帯数の月平均は164万810世帯となり、2016年度の163万7,045世帯を3,765世帯上回り過去最多を更新。

中でも高齢者世帯の増加率は高く、2017年度の月平均数は86万4,708世帯で全体の52.7%を占め、2016年度から2万7,679世帯も増えています。

一方、母子世帯や障がい者世帯における生活保護受給世帯数は2016年度から2万3,629世帯も減少しており、今回の調査結果によって、高齢者世帯における貧困問題が改めて浮き彫りとなる形となりました。

生活保護法は「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という日本国憲法25条に基づいて制定されている法律であり、生活保護を受けられる対象は、以下になります。

- 就労が難しい人

- 預貯金を所有していない人

- 換金できる資産を全て換金している人

- 生活を援助してくれる人がいない、もしくは援助してくれる人がいても国が定める最低生活費に届かない援助額しか支援してもらっていない人

- 各種社会保険制度や免除制度など、生活保護法以外の法規に基づく公的給付・手当を全て受けている人

生活保護費用の内訳で一番負担が大きい医療費用

生活保護受給世帯が年々増え続ける中、国が負担する生活保護費も増加。

国・厚労省はその費用をできるだけ抑えようとしています。

厚労省の「生活保護費負担金事業実績報告」によると、国の生活保護負担金(事業費ベース)は、2008年度において2兆7,006億円だったのに対し、2016年度では3兆6,720億円にまで増加。

10年間で1兆円以上も増えています。

生活保護の費用は医療扶助、生活扶助、住宅扶助、介護扶助、教育扶助、生業扶助、葬祭扶助などに分けられていますが、このうち、最も多くの割合を占めているのは医療扶助。

2016年度では1兆7,622億円となり、生活保護負担費全体の48.0%を占めています。

生活保護の支給というと、「経済的に苦しい人の衣食住を確保するため」というイメージが強いですが、実態としては、生活保護受給者の医療費に支給総額の5割近くが費やされているのです。

このような状況を受け、国・厚労省は、2018年10月から3年に渡って少しずつ生活保護負担金を減らしていくことを発表。

国費にして年額160億円(全体の約1.8%相当)を減らしていく予定です。

国の財政事情が厳しいとはいえ、生活保護の支援を必要とする高齢者世帯が増え続けているのも事実。

こうした国・厚労省の施策方針に対して、さまざまな声が有識者の間で上がっています。

高齢世帯の生活保護受給者が多い理由

生活費用がもらえる年金よりも少ない

高齢者の生活保護受給者数が増えている背景にあるのが、老後に受け取る年金の少なさです。

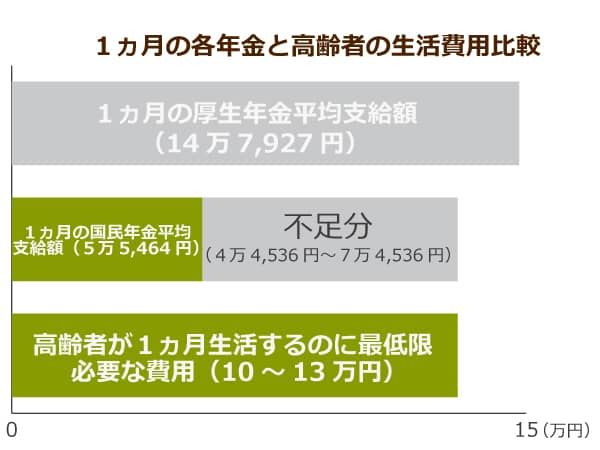

厚労省の「平成28年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2016年度における平均年金月額は、厚生年金では平均で14万7,927円、国民年金の場合は5万5,464円となっています。

高齢者1人が1ヵ月生活していくのに最低限必要な額は10~13万円とも言われている中で、国民年金のみを受給している高齢者の場合、その額の半分程度しか収入がありません。

そして年金収入が見込めなくても、容赦なく訪れるのが加齢による心身の衰えです。亡くなる直前まで元気に過ごせればよいですが、必ずしも想定通りにはいきません。

例えば高齢になるほど発症率が高まる認知症は、2015年の時点で65歳以上人口の15%以上が有症しており、2060年には30%以上・約3人に1人が認知症の有症者になると予測されています。

もし認知症を発症すれば、余生はずっと専門医に診てもらう必要が生じ、それだけ医療費も必要になるわけです。もし収入が少なく、その医療費を負担できない場合は、生活保護の医療扶助に頼らざるを得なくなります。

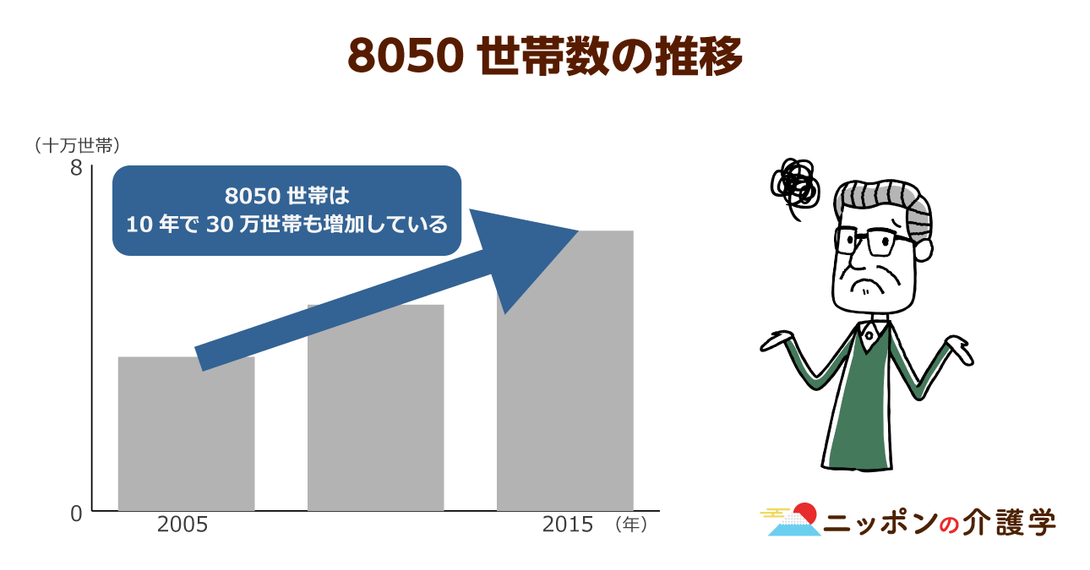

若いころに年金を納めておらず無年金・低年金

また、若い頃に安定した収入がなく、年金の保険料を納められなかったがゆえに、無年金・低年金の人がいるのも現状です。

厚労省が2014年に行った調査によれば、65歳以上の生活保護受給者のうち、年金を受給していた人の割合は47.8%。

残りの52.2%の人は、年金収入が一切ない無年金者となっています。

また年金をもらっている人でも、1万円未満~3万円台しか支給されていない人が4割以上を占め、年金だけでは生活のやり繰りがまったくできないために、生活保護に頼らざるを得ない人もいるのです。

2017年8月から公的年金の受給資格期間がこれまでの25年から10年に短縮され、新規の年金受給者が約64万人増加しました。

しかし、10年間だけ国民年金保険料を納めた場合、支給される年金額は約1万6,200円。

もらえないよりは良いといっても、これだけの年金収入だけでは、生活を維持することはできません。

そうなると、国が基準を定める最低生活費(地域によって計算方法は異なる)に足りない分については、生活保護頼みという形になるわけです。

これからの生活保護はどうなるのか

6月1日に「改正生活保護法案」が参院本会議を通過

6月1日、改正生活保護法が参院本会議で与党の賛成多数により可決し、成立しました。

改正法では、生活保護世帯における大学進学支援制度の導入が大きな目玉として話題を呼んでいます。

一方、高齢者福祉の観点からみると、生活に苦しい高齢者向けの「無料・低額宿泊所」に対する防災体制の最低基準を作り、基準を下回る場合は自治体による改善命令が出せるようになるという点が、改正法の注目点の1つです。

今年1月には、札幌市にある生活保護受給者らが住む無料・低額宿泊所において火災が発生し、入居者11人が死亡するという痛ましい事態が起こりましたが、この惨事の背景にあったのが、施設における防火設備の不備でした。

このような事故が起こらないようにするために、上記のような改正案が盛り込まれたわけです。

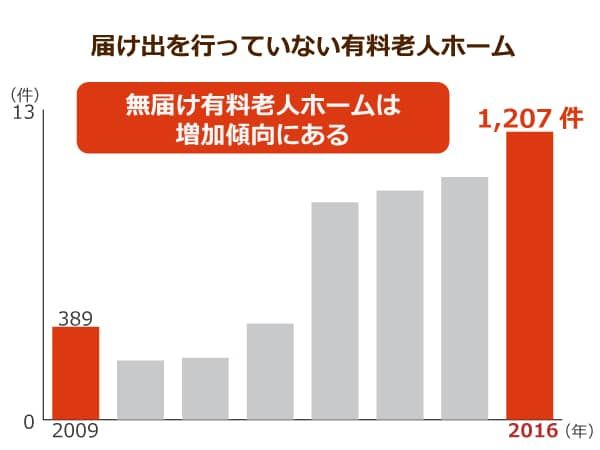

届け出を行っていない高齢者向け施設のことは「無届けホーム」とも呼ばれ、年々数を増やしています。

厚労省が把握している無届ホームの数は、2016年時点において全国で1,207施設あり、これは2009年当時の3倍以上の数。

こうした施設における防災基準の設定は必須であると以前から有識者に指摘されており、今回の改正案はそうした声を反映する形となりました。

改正生活保護法案が生活保護受給者を差別しているという指摘も

一方で、今回の改正生活保護法では、生活保護の5割近くを占める「医療扶助」の支給額を減らす仕掛けも導入されています。

それは、病院・医師が生活保護の受給者に薬の処方を行う場合、原則として価格の安い後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用するよう規定しているという点。

現行法では「可能な限り後発医薬品の使用を促す」としているのですが、改正法はそれをさらに厳格化し、「原則義務化」される形となったのです。

後発医薬品も薬効自体は新薬と同等なのですが、生活保護受給者にそれを義務付けるというのは、医薬品に対する選択の自由を奪うことにもなります。

これは見方によっては生活保護受給者を「差別」しているようにも見え、生活保護受給者のためではなく、ただの費用削減を目的とした改正内容であると言えなくもないでしょう。

今回は6月6日に可決された改正生活保護法に注目し、その内容・ポイントについて考えてきました。

国民・高齢者における最低限の生活を守るために必要な生活保護ですが、その一方で国の生活保護費負担額が年々増加し財政を圧迫しているという実情もあります。

将来的に国・厚労省はどのような舵取りをしていくべきなのか、今後も議論を呼びそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 28件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定