警察庁が2017年度における、行方不明者の状況を公表

認知症による行方不明者、5年連続で増加中

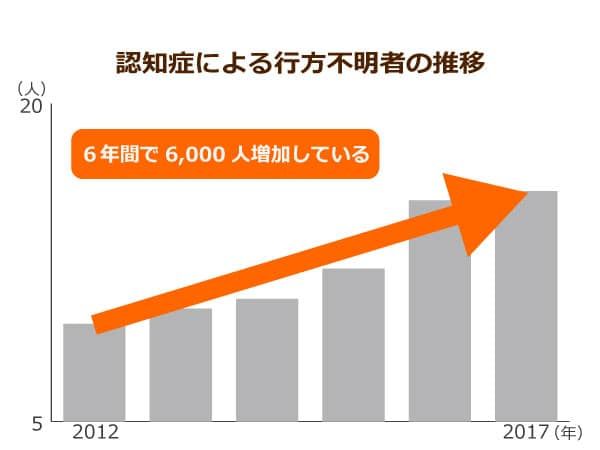

警察庁が6月14日に公表した「平成29年における行方不明者の状況」によると、2017年に認知症が原因で行方不明となった人は、1万5,863人に上り過去最多を更新。

2012年時点では9,607人でしたので、5年間で約1.65倍も増加したことになります。

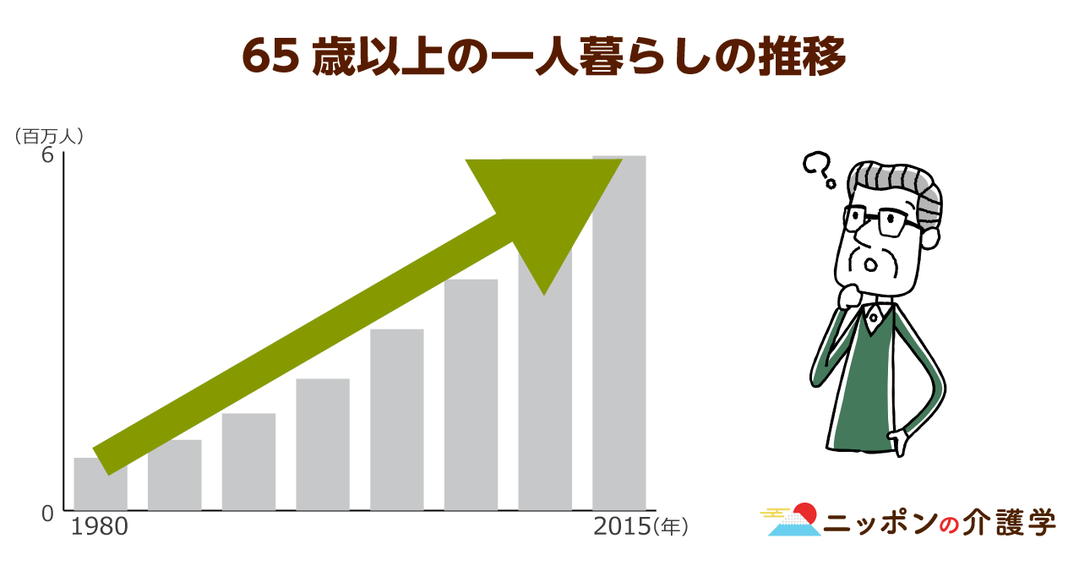

高齢化の進展と共に認知症の有症者数が増え続ける中、その症状の一つである「徘徊」によって行方不明になる人も年々増加しつつあるのです。

2017年に受理された行方不明者の総数は8万4,850件で、その原因・動機の内訳をみると、「疾病関係」が26.1%(2万2,162人)と最も多く、次に「認知症」が18.7%(1万5,863人)を占めています。

以下、「その他」が22.5%(1万9,054人)、「家庭関係」が17.5%(1万4,846人)、「不詳」が16.8%(1万4,268人)、「事業・職業関係」が11.7%(9,912人)です。

「その他」を除いては、認知症を要因とする行方不明者が二番目に多くなっているのです。

行方不明者を年代別にみると、若い世代の場合では「家庭関係」「事業・職業関係」に起因するケースが大半を占めていますが、60代以上になると「認知症」が最も多くなり、70代以上では認知症を要因とする行方不明者が、全体の65%以上に上ります。

認知症高齢者による徘徊に対して問題をどのように取り組むかは、日本社会が直面している大きな課題の一つであるとも言えるでしょう。

認知症と物忘れの違いは思い出せるかどうか

物忘れには、大きく分けて加齢によるものと、認知症によるものとの二つに大別できます。

加齢による物忘れは脳の老化を原因とする生理的なもので、体験したことの一部のみを忘れ、物忘れの自覚もあり、日常生活に支障はありません。

例えば「昨日の夕食時に食べたおかずを思い出せない」といったことがその典型例で、何かヒントをもらえばすぐに思い出すことができます。

一方、認知症による物忘れは、脳の神経細胞が破壊されることによって起こるもので、物忘れの程度が重く、自覚がないこともあり、日常生活に支障が出るようにもなります。

夕食の例で言えば「昨日、夕食を食べたこと自体思い出せない」という状態であり、何かヒントをもらっても、出来事全体の記憶が欠落しているため、まったく思い出すことができないのです。

老化による物忘れと認知症による物忘れは、症状の重さ・深刻さにおいて大きな差があります。

そんな認知症には、誰もが発症する共通の症状である「中核症状」と、その人の性格、生活環境、人間関係などが影響して生じる「BPSD(行動・心理症状)」の2種類があります。認知症の有症者が行う徘徊は、BPSDに分類される症状の1つです。

認知症患者が徘徊する理由とは?

中核症状による記憶力の減少

認知症の中核症状によって、記憶障害や見当識障害、判断力障害などが生じます。

記憶障害は直近のことを思い出せない、知人の名前を思い出せない、といった症状が一般的です。

見当識障害は時間、場所、季節、人物の判別ができなくなるという症状で、悪化すると周りの人との関係性のあり方もわからなくなります。

そして、判断力障害は物事の理解に時間が掛かってしまって、一度に複数のことを言われても理解できない、あいまいな表現がわからないといったことが典型的な症状です。

認知症の有症者に多くみられる徘徊は、これら中核症状が出始め、さらに不安、ストレスが重なることで生じます。

記憶障害によって直近のことを覚えられなくなり、当初は目的を持って外出したのに目的自体をを忘れてしまい、そのまま徘徊につながることも少なくありません。

見当識障害によって、今自分がいる場所がわからなくなり、不安からさらに歩き回ってそのまま徘徊ということも多く、判断力障害のために道に迷っても人に聞いたり、電車に乗ったりといった判断ができなくなることも多いのです。

徘徊理由は認知症のタイプによって分かれる

徘徊が引き起こされる原因は、認知所のタイプによって異なります。

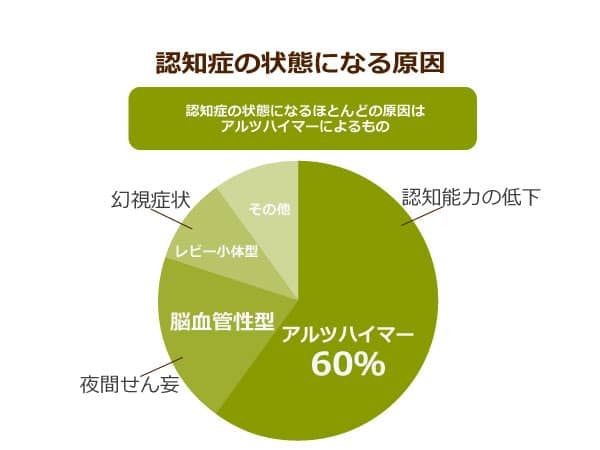

認知症の中で最も割合の多いアルツハイマー型認知症の場合、時間や場所の認識力が低下し、自分慣れ親しんだ風景、建物の位置関係の把握ができなくなるので、道に迷いやすくなります。

また、家に帰ろうと思っても道順がわからなくなり(道順障害)、そのことが焦りや不安を呼び、想像以上に遠くまで徒歩で移動することがあります。

一方、パーキンソン症状が現れるレビー小体型認知症は、実際には存在しないものが見えるという幻視症状が現れるという特徴があり、幻の人影を追ってそのまま徘徊につながるケースが多いです。

さらに、何か妄想を抱いて外出し、そのまま帰ってこないということもあります。

そして、脳卒中が原因で起こる脳血管性認知症に多いのも、「夜間せん妄」によって生じる夜中の徘徊です。

夜間せん妄とは、夜になると思考力・注意力が低下して妄想や見当識障害などの症状が出ることをいいます。

脳血管性認知症の場合は不安やストレスを感じやすいという特徴があり、それが夜間せん妄と組み合わさることで、徘徊につながるのです。

無理に徘徊をとめるのは逆効果!?

認知症高齢者の家族としては本人の身の安全を考えて、できるだけ徘徊は食い止めたいところでしょう。

しかし、徘徊してほしくないあまり、家から出ないように怒って注意したりするのは、かえって逆効果であると言われています。

というのも、徘徊を無理に止めようとすると、本人は「嫌な思いをした」と感じてしまって、安息できる場所を求めてさらに徘徊をしようとする恐れがあるからです。

ですので、物理的・強制的に徘徊をできないようにするのではなく、優しく声を掛けるなどして本人の気持ちに寄り添い、なぜ徘徊をしようとするのか、そのような行為をもたらすストレスは何なのかを見極めていくことが重要になります。

また、認知症高齢者の居場所がいつでもわかるGPSを付けておくなど、仮に外出してもどこにいるのかすぐにわかるようにしておくと非常に有効です。

あるいは家族に差し支えがなければ、安全に配慮しながら生活の中に運動を取り入れ、時には一緒に外出したりすると、本人の気持ちやストレスが和らぐことも考えられます。

徘徊の悪化を防ぐには、適切な対応力を身につけることが大切だと言えるでしょう。

認知症による徘徊を防ぐIT機器

中部電力が見守り・捜索サービスの実証事件を開始

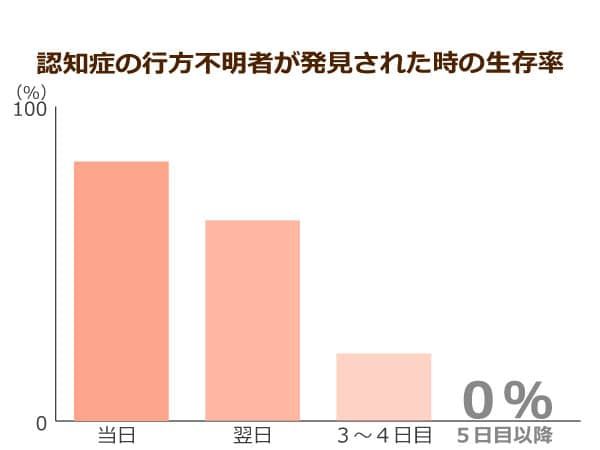

桜美林大学が行った調査によれば、認知症の高齢者が行方不明になってから発見されるまでの時間ごとの生存率は、当日では82.5%、翌日では63.8%、3~4日目だと21.4%、5日以降だと0%となっています。

時間が経過するほど生存率は低下していくため、もし徘徊により失踪した場合、一刻も早く発見することが重要になるわけです。

中部電力は2018年6月から、介護施設の入居者に対する新たな見守りシステムの実証実験を開始しています。

これは入居者に常時携帯してもらう端末(靴やお守りなどに収納)を身に着けてもらい、それを通じて、外出したのかどうかや屋外における位置情報を瞬時に把握し職員に通知するというシステムです。

現在、このようなIT技術を駆使した高齢者の見守りサービスは企業間で競争が激化しており、IOT(物のインターネット)やコミュニケーションロボットなどの開発が進められています。

高齢者への見守りシステムの開発・普及は徘徊を予防・早期発見する上でも大きな力を発揮することから、高齢化が進み、認知症高齢者も増え続ける中、今後さらに注目度・重要度が増していきそうです。

今回は警察庁が発表した認知症高齢者の行方不明者数のデータをもとに、認知症と徘徊を巡る問題について考えてきました。

年間1万5,000人以上も徘徊により行方不明になる高齢者がいるという現状は、本当に驚くべきことです。

将来的に認知症の有症者数はさらに増えると予想されており、まさに社会全体で取り組むべき課題であるとも言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定