国立長寿医療健康センターが睡眠時間と認知症の関係について公表

夜更かしをする高齢者は認知症にかかりやすいことが判明

国立長寿医療研究センターの研究チームは今月上旬、夜更かしをする75歳以上の人は、認知症発症のリスクが高まるとの研究結果をまとめました。

2011年から大阪市在住の65歳以上4,268人(認知症未発症者)を対象に調査を続け、4年後までに認知症を発症した人は75歳未満だと73人(全体の2.3%)、75歳以上は113人(同10%)とのことです。

また、認知症発症と就寝時刻の関係を調べたところ、75歳未満では特に差はなかったものの、75歳以上の場合、午後9時~11時に寝る人に比べて、午後11時以降に寝る人の認知症発症リスクは約1.83倍も高いことがわかりました。

75歳以上の場合、夜更かしをせずに11時前に就寝することが、認知症予防につながると言えるでしょう。

調査を行った同センターの研究員は、「認知症と眠りに入る時間の間に、なぜこのような関係が生じるのか明確な理由はわからないが、人間が持つ体内時計・生体機能のリズムに逆らうことが認知症の発症に影響しているのではないか」と述べています。

今後は、何時以降に寝るとどのくらいリスクが高まるかなど、さらに踏み込んだ研究を進めていくとのことです。

高齢者が必要とする睡眠時間は6時間未満!

人間は加齢とともに睡眠時間が短くなる傾向にあります。

「やまとメンタルクリニック」が示しているデータによると、幼児期は12時間以上の睡眠が求められますが、年齢を重ねるごとに必要な睡眠時間が減っていき、90歳を迎える頃には6時間未満程の睡眠でも十分になります。

高齢者の睡眠時間における特徴として、高齢者は若年者に比べて早寝早起きにもなりやすいことが挙げられます。

これは、体内時計が加齢によって変化して起こる現象で、睡眠のリズムだけでなく、ホルモン分泌、血圧、体温など睡眠を支える生体機能リズムのほとんどが前倒しになるのです。

さらに、若い頃よりも睡眠が浅くなる、ということもあるようです。

厚労省によれば、高齢者の睡眠脳波を見てみると、若年者よりも眠りの深いノンレム睡眠が減り、眠りの浅いノンレム睡眠の時間が増えているとのこと。

それにより、少しでも尿意を感じる、ちょっとした騒音が聞こえる、といったことで、夜中に何度も目を覚ましてしまうのです。

睡眠時間が減るとさまざまな病気を患うことに

人の睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」がある

人の眠りには、脳は起きている一方で、体が眠っている「レム睡眠」と、脳も体も眠っている「ノンレム睡眠」の2種類があります。

眠りについた当初は浅いノンレム睡眠が現れ、時間の経過とともに次第に眠りが深くなっていき、ノンレム睡眠の状態へと移行。その後、レム睡眠へと移るのです。

眠りに落ちてから最初のレム睡眠が現れるまでの時間は平均で約90分ですが、朝までの就寝中の間で、この初めの90分が最も深い睡眠となることから、「黄金の90分」とも呼ばれています。

最初のレム睡眠が現れたあとは、再びノンレム睡眠に入り、それからはレム睡眠、ノンレム睡眠を4~5回ほど繰り返しながら、明け方を迎えるわけです。

このノンレム睡眠とレム睡眠のサイクルの中で「睡眠の質」を高めるには、最初の「黄金の90分」におけるノンレム睡眠をどれだけ深くできるか、という点がポイントになると言われています。

先に述べた通り、加齢と共に睡眠時間は減っていき、浅いノンレム睡眠の時間が増えがちになるのですが、始めの90分を邪魔されることなくしっかり眠ると、自律神経が整い、日中の活動をいきいきと過ごしやすくなるのです。

睡眠障害はうつ病になりやすい

睡眠時間が不足し、睡眠の質も低い状態が続くと、健康状態にさまざまな悪影響を及ぼすようになります。

その一つが、生活習慣病を引き起こしやすくなるということです。

スウェーデンで行われた研究調査では、不眠症状のある人は2型糖尿病の発症リスクが2~3倍高まるとの結果が出ていますし、ポーランドで高血圧患者を対象に行った調査によると、そのうち約半数の人が不眠症だったことがわかっています。

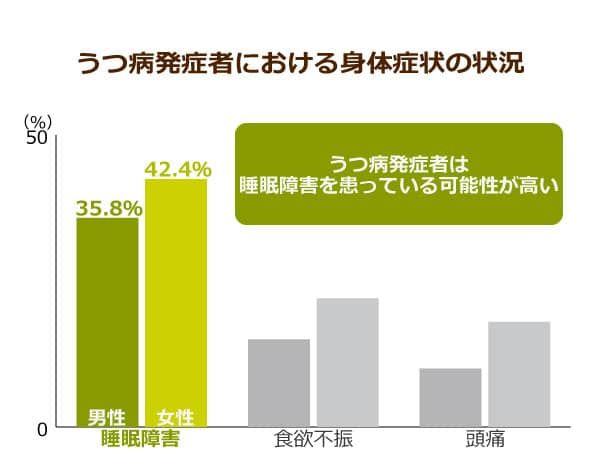

また、不眠とうつ病との関係を示す研究も多いです。心療内科を受診しているうつ病患者における身体症状を調査したところ、男女ともに睡眠障害が最も多かったことが明らかにされています(「睡眠改善委員会」のデータより)。

さらに2017年、学術誌の「ジャーナル・オブ・ニューロサイエンス」に、不眠と「ミクログリア」の関係を示す論文が掲載され注目を集めました。

ミクログリアは脳内にある免疫を担う細胞の1種で、ウィルスや不要物質を排除・分解する役割を果たしているのですが、睡眠不足によってこのミクログリアの作用バランスが崩れ、神経細胞が十分な機能を果たせなくなることがわかったのです。

若年者でも睡眠をとらないと認知症となる可能性が…

脳細胞を死滅させるアミロイドβが蓄積する

認知症の中で最も発症割合が多いアルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドβと呼ばれるタンパク質が蓄積し、それが脳細胞を圧迫・死滅させてしまうことで発症します。

アミロイドβは脳が活動したときに発生する老廃物の1種。

ノンレム睡眠中に脳内からの排出が活発に行われるという性質を持っており、もし睡眠不足でノンレム睡眠の時間を確保できないと、アミロイドβの蓄積がどんどん進むのです。

そうなると当然、アルツハイマー型認知症の発症リスクは高まることになります。

2015年には学術誌の「ネイチャー・ニューロサイエンス」では、睡眠不足が続くと脳内にアミロイドβの蓄積が進み、睡眠の質を悪化させ、それによってさらにアミロイドβが溜まりやすく…という悪循環を引き起こすことを示唆する論文が発表され話題を呼んでいます。

最近は若い世代において睡眠に問題を抱えている人が増えていることから、若年性認知症(65歳未満の人が発症する認知症)のリスクに警鐘を鳴らす研究者も多いです。

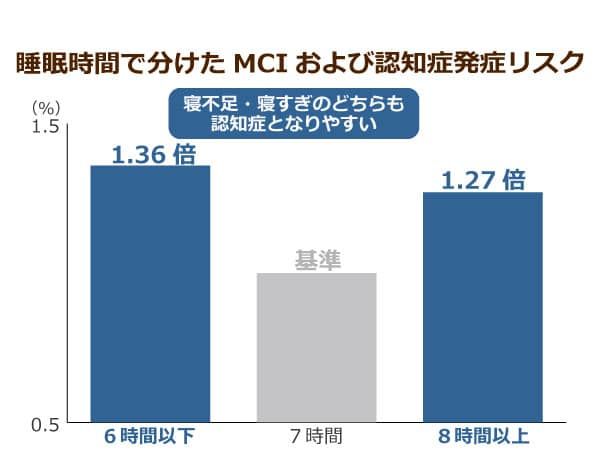

ただ、睡眠不足と認知症の関連性が示される一方で、「寝過ぎ」もまたアルツハイマー型などの認知症に掛かるリスクを高めることを示す研究もあります。

スペインのマドリード大学が行った調査によって、平均睡眠時間が6時間以下の人は36%、平均睡眠時間が8時間以上である人は、27%もMCIおよび認知症の発症リスクがあることがわかったのです。

睡眠不足は認知症発症のリスクを確実に高めますが、かといって、寝れば寝るほど良い というわけでもないのです。

睡眠時刻と認知症の関係性はまだわかっていない

「睡眠不足」も「寝過ぎ」も認知症発症のリスクを高めることを踏まえると、重要になってくるのは睡眠の「量」ではなく「質」をいかにして上げるかということです。

そのための対策としては、まず睡眠ホルモンの「メラトニン」の分泌を促す、ということが挙げられます。

メラトニンは人に眠気を引き起こす働きを持ち、睡眠の質を上げるうえで欠かせないホルモンです。

日中に適度な運動を行うと分泌量が増えるので、軽いストレッチ、ウォーキングなどを取り入れ、睡眠の質を上げるように心がけてみましょう。

また普段の食事において、睡眠の質を向上させる栄養素であるトリプトファン(魚介類、卵、大豆製品、鶏肉などに多く含まれる)、グリシン(マグロ、エビ、ホタテに多く含まれる)、ビタミンB1(海苔に多く含まれる)を摂取することも大切です。

逆に、寝る前に避けたい活動は次のとおりです。

- 刺激的な音楽や映像に触れる(スマホやパソコンを見る)

- 指先などの末梢神経を刺激する

- カフェインの入った飲み物を飲む

- 激しい運動をする

ただ、睡眠「時間」や睡眠の「質」と認知症の関係を示す研究は多いですが、今回の国立長寿医療センターが発表したような、睡眠「時刻」と認知症の関係性を明らかにする研究はまだまだ不足しており、今後さらに本格的に進められていくという状況と言えます。

今回は睡眠と認知症との関連性について、最新の研究をひも解きながら考察してきました。認知症の有症者数が右肩上がりで増えている現在、認知症発症のリスクに対する「睡眠」が持つ影響力への注目度は、今後より高まりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定