国民の医療費は年々増加し続け、深刻化していますが、そのなかでも特にムダ使いだと問題視されているのが、高齢者が飲み残したり飲み忘れたりすることによって服用されなかった「残薬」です。

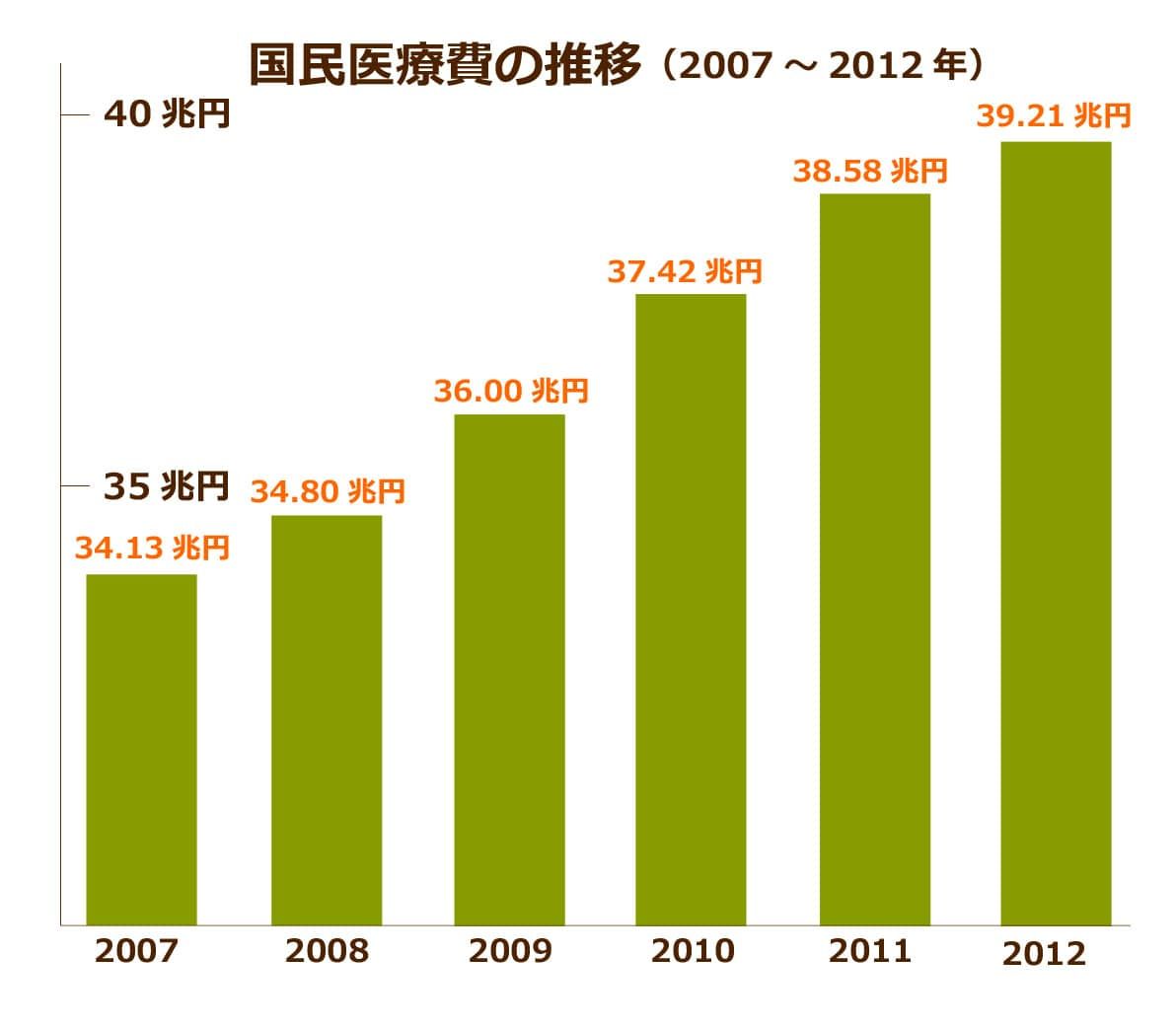

厚生労働省の発表によると、国民の医療費は2007年度より6年連続で過去最高を更新。2012年度は39兆2,117億円にまで膨らんでいます。

診療種別で国民医療費の構成割合で見ると、薬局調剤医療費が占める割合は17.1%の6兆7,105億円にものぼり、入院医療費の37.6%(14兆7,566円)、入院外医療費の34.6%(13兆5,632億円)に次ぐ金額を占めています。

| 入院医療費(37.6%) | |

| 入院外医療費(34.6%) | |

| 薬局調剤医療費(17.1%) | |

| 歯科診療医療費(6.9%) | |

| 入院時食事・生活医療費(2.1%) | |

| 訪問看護医療費(0.2%) | |

| 療養費等(1.4%) |

薬局調剤医療費が全て有効に使われていれば仕方ありませんが、実際には処方された薬が服用されないまま大量に残されています。

薬の飲み残しや飲み忘れはどんな年代の人にもありますが、高齢者の自宅では残薬が大量に見つかる事例が多数報告されています。

それはなぜでしょうか?

年間500億円とも言われる高齢者宅の残薬。その原因は?

大量に処方される薬。管理は患者まかせで増えるばかり

薬の飲み残しや飲み忘れは、在宅の75歳以上の高齢者だけでも年間500億円を超えるとも言われています。

世界一の長寿国である日本は、高齢化のスピードも世界最速。10年後の2025年には団塊の世代が75歳以上に達し、4人に1人が75歳以上という超高齢化社会が到来します。

このまま対策を講じなければ、高齢化とともに服用されない無駄な残薬の量もさらに膨らみ続け、医療費の膨張が経済の成長に追いつかなくなります。つまり、残薬が医療保険の財政、広くは国の財政をも圧迫する要因のひとつになっているのです。

残薬はなぜ高齢者に多く発生するのでしょうか?

高齢者にとって何種類もの薬を飲み分けるのは難しい!?

高齢者の多くは病気を併発していて、複数の病院に通っているもの。それぞれの病院で処方された薬を合わせると、1回に10種類以上の薬を飲む人も少なくありません。

認知能力が低下した高齢者が複数の薬を管理するのは難しいこと。

何をどう服用するのかがわからなくなってしまい、結果飲まなかったり、1日3回食後に服用と指示されると食事を1食しかとらなかった場合は薬も1回しか服用しなかったり、自己診断で今日は体調が良いので薬を飲まなかったなどの理由で、残薬の量は徐々に増えていきます。

また、高齢による摂食・嚥下機能の低下により、錠剤やカプセル、粉薬が飲みづらくなることも飲まない理由のひとつです。

薬の飲み残しや飲み忘れは、薬の管理が患者任せになっていることが大きな理由。

たとえ医師や薬剤師が患者に薬の服用の状況をたずねても、「薬を飲んでいない」とは、特に高齢者は正直には言えません。

患者の言葉をうのみにするまま薬を処方し続け、結果、大量の残薬につながってしまったケースが多数報告されています。

ひとり暮らしの高齢者であれば、薬の管理はさらに難しいものに。さらに、認知症の症状があると事態は深刻です。医師や薬剤師がきちんとチェックしないと、別の医療機関で処方された重複する薬があることも少なくありません。

アンケートから医師の本音がポロリ…「薬を出さないと患者受けが悪い」?

病院で薬を出してもらえないと満足しない患者にも問題?

そもそも医師が処方する薬は患者にとってすべて必要でしょうか?

医師専用コミュニティサイトを運営するメドビア株式会社が会員登録をしている医師163名を対象に実施した残薬問題に関するアンケートによると、「病気の原因が不明なときに、薬を処方した経験はありますか?」の問いに59.5%の医師が「ある」と回答しています。

「ある」と答えた医師の具体的なケースや理由として、「痛みの原因を検索中でも患者さんの希望で痛み止めを出さざるを得ない」(50代、整形外科)、「初診時に原因がはっきりすることはむしろ少なく、対症治療が必要なケースは多々あります」(30代、消化器内科)などの回答がありました。

| ある(59.5%) | |

| ない(40.5%) |

また、「薬を出さない医師は患者受けが悪いと感じたことはありますか?」の問いには、58.9%の人が感じると回答しています。

この理由には、「病院に薬をもらいに来ている人が多いため」(30代、一般内科)、「病院に来たのに無治療だと思われる」(40代、放射線科)、「その薬は必要ないと話すと機嫌が悪くなるかよそでもらうと公言する」(60代、一般内科)などの回答がありました。

| 感じる(58.9%) | |

| 感じない(41.1%) |

とりあえず薬を出しておけば患者は納得するという病院側の問題に加え、病院に来たら薬をもらわなければ安心できないという患者側の意識も変えていかなければなりません。

医師が無駄な薬を処方せず、患者も必要以上の薬を求めない、残薬があったら正直に申告する。基本的なことではありますが、こういったことが残薬を減らすために大切な考え方と言えるでしょう。

残薬を減らせば国の負担も軽減につながる!? さて国が見据える方策は?

「かかりつけ薬局」の制度化で高齢者の服薬管理は徹底されるのか!?

では、実際に残薬を減らすためには、どうすれば良いでしょうか?それには患者と医療関係者とのきめ細やかな連携が必要となります。そのためには、薬剤師の存在が重要になると期待されています。

残薬を減らすための国の取り組みもはじまっています。厚生労働省は、「かかりつけ薬局」制度を来春から導入する方針を明らかにしました。

新制度は、薬剤師が患者の薬や体質などの情報を一元的に管理し、患者宅を訪ねて残薬や副作用などがないかを確認し、医師に報告したり、処方の変更を提案することで、重複処方や残薬をなくそうというプランです。

厚生労働省は在宅医療を推進するため、医療機関に加え、薬局にもその役割を担うことを期待しており、すでに一部の薬局では高齢者宅の在宅訪問や24時間体制の調剤・服薬指導が始まっています。

また、政府が導入を進めているマイナンバー制度では、医療機関の受診歴等も確認できるようにする方針です。個々の患者の情報を一元化し、重複した診療や処方薬の大量投与を防ごうというもので、2020年の本格的な運用を目指しています。

世界一の長寿国という、本来は誇るべきはずの日本の優れた医療や食生活によってなし得た成果が次世代の重荷にならないように、高齢者が安心して生活できる政策の実現に期待したいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 16件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定