日本のベンチャー企業が眼病の治療薬を開発して特許取得

加齢黄斑変性は全世界で1億3,500万人が罹患

今年5月、日本のベンチャー企業が「加齢黄斑変性症(かれいおうはんへんせい)」の治療薬として治癒実験を行っている化学物質に対して、物質特許がアメリカで認められ、同国の特許番号が付与されました。

既存の治療薬にはない効果が期待されており、開発を行った企業の株価が急上昇するに至っています。

加齢黄斑変性とは、目でものを見るときに重要な働きをする「黄斑」という組織が、加齢によって変化し、視力に異常をもたらすという病気です。

人は何かを目で見るとき、「目に入ってきた光を網膜で刺激として感じ取り、その刺激信号を視神経によって脳に伝える」という過程を経るのですが、この目の網膜の中心部分にあるのが黄斑になります。

黄斑が加齢によって変化すると、「視力が低下する」「ものがゆがんで見える」「視野の真ん中が暗くなる」といった症状が出るようになり、進行していくと失明の恐れもあるのです。

アメリカをはじめとする先進国の成人、特に50歳以上において発症者が多く、患者数は世界で約1億3,500万人。近年では日本でも発症する人が増えつつあるのです。

日本の患者数は9年間で2倍以上に増加

「難病情報センター」によると、1998年に福岡県久山町の住民を対象に行われた調査では、50歳以上の住民の0.87%に加齢黄斑変性がみられ、日本人の全人口に換算すると約37万人が発症していたと推測されていました。

しかし、その9年後に行われた同様の調査では、発症割合は1.3%にまで上昇。

日本人全体の推定患者数は約69万人(50歳以上の8人に1人が罹患)となり、9年間の間に2倍以上も増加したと推計されたのです。

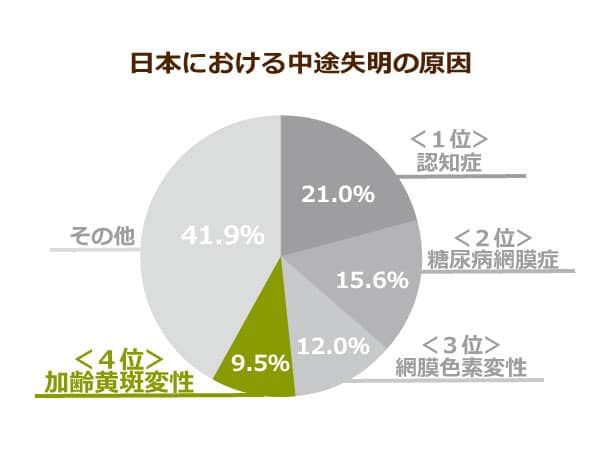

現在も患者数は増加傾向にあると言われており、公益財団法人日本眼科学会によれば、日本における中途失明原因の第4位が加齢黄斑変性。高齢化が進む中、次第に「国民病」とも呼べるほどの重大な病気になりえる可能性があります。

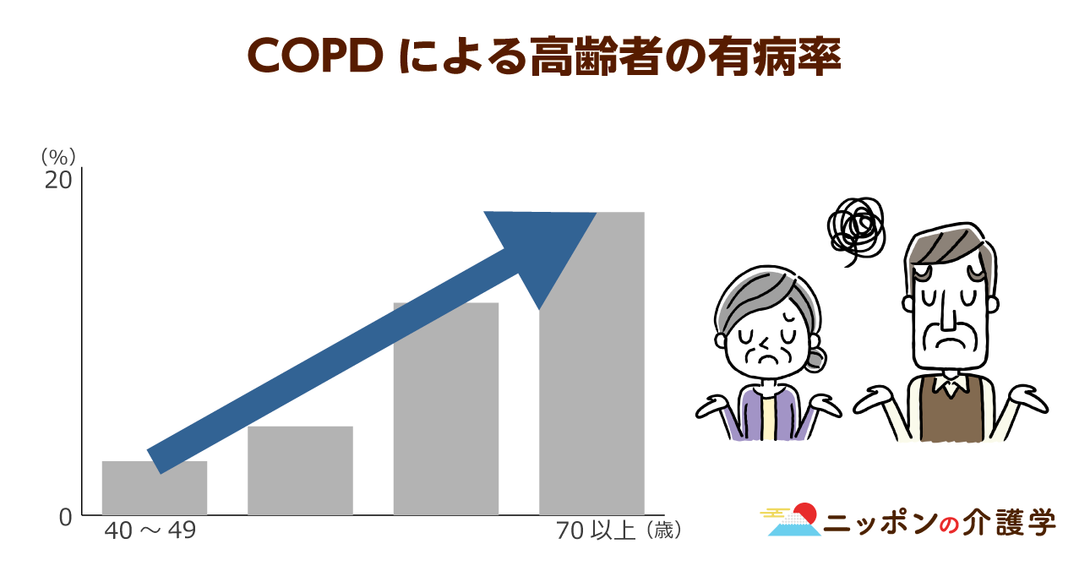

厚生労働省の調査によると、加齢黄斑変性を発症する人のピークは、男性では80~84歳、女性だと75~89歳です。

男女とも75歳以上になると急増する傾向にあり、団塊世代が高齢者となる2025年以降に、日本における患者数が急速に増えていく恐れもあります。

加齢黄斑変性の原因と症状は?

「一番見たいもの」が見えない恐ろしい症状

加齢黄斑変性には2つのタイプがあり、一つは「萎縮型」と呼ばれ、目の黄斑の組織が加齢とともに委縮していくことで起こるものです。症状が進行すると失明の危険性があります。

もう一つは「滲出(しんしゅつ)型」と呼ばれるもので、これは「新生血管」という異常な血管が目の中に発生し、その血管から出た血(新生血管は破れやすい)や漏れ出た血液成分が、黄斑組織内に滲(にじ)み出ることで起こるものです。

萎縮型に比べると進行が早く、新生血管の広がりや、漏れ出たもの次第では早い段階から視覚に障害が発生し、重症化すると視力を失うこともあります。

いずれの加齢黄斑変性も、人が最も見たい場所である「ものの中心」が欠けて見える「中心暗点」、ものが歪んで見える「変視症」、著しい視力低下などが主な症状。

簡単な自己チェック法としては、片目をふさいでものを見たときに、見え方に問題がないかを確かめる、ということがあります。

もしも異常が感じられる場合は、眼科で一度検査してもらうと良いかもしれません。

発病原因は「不明」である

加齢黄斑性変性の確たる原因は今のところわかっていませんが、高齢者に多く発症するため、現在の医学では「加齢によって網膜色素上皮の下に老廃物が蓄積し、それによって直接的、あるいは間接的に黄斑部に障害を与える」というメカニズムが作用していると考えられています。

また、専門家の中には、心血管疾患、高血圧、喫煙、栄養状態、遺伝などの影響を指摘する人も多いようです。

もともと、加齢黄斑変性は眼に対する光刺激に弱い欧米人に多い病気で、日本人にはあまり見られない疾患だったとのこと。

しかし、高齢者人口増に加え、食事を始めとする生活様式が欧米化したことや、テレビ・パソコンなどの普及によって、眼に光刺激を受ける機会が多くなったことなどにより、日本人においても発症者が増えるようになりました。

なお、発症者の男女比で見た場合、男性の発症者の割合は女性の約3倍。男性の方が多い理由は定かではありませんが、男性の喫煙率の高さが影響しているとも言われています。

視力が下がることでうつ病になることも

視力の低下は日常生活を大きく制限してしまう

日本眼科医会の資料によると、加齢黄斑変性で眼科医の受診をするようになった人は、受診から2年ほどで視力は0.1前後にまで低下。

ほかにも中心暗点や変視症などの症状も起こるため、「人の表情がわからない」「新聞や読書ができない」など、日常生活が大幅に制限されることは避けられません。

また、普段の生活の中で、加齢黄斑変性がどのような病気なのかを知らない人に誤解を与える行動を取ることも多くなり、「すれ違っても挨拶をしない」「眼の病気だといっていたのに、歩けている」などと言われたり、あるいは言われたと思い込んだりすることもあるのだそうです。

そうした状態が続くことで、外出して人に会うことを嫌がって家の中に閉じこもりがちになってしまい、やがて心に問題を抱えるようになる…というケースも少なくありません。

実際、日本眼科医会の資料によると、眼疾患のない健常者と加齢黄斑変性症患者のQOL(生活の質)を比較した研究においては、全体的見え方や、近見視力による行動、など、生活上のあらゆる側面において、発症者の方が有意にQOLは低かったとのこと。

加齢黄斑変性を発症すると、社会的活動のあり方や生活の質にも大きな悪影響を与えてしまうわけです。

加齢黄斑変性の治療法はあるのか

萎縮型加齢黄斑変性の場合、現在のところ有効な治療法はありません。

滲出型加齢黄斑変性の場合は、主に新生血管の広がりを抑えるという治療法が行われています。具体的な方法としては、光に反応する薬剤を静脈に注入したのち、新生血管に集まった薬剤にレーザーを照射して化学変化を発生させて血管を詰まらせます。

それによって、新生血管の拡大を抑制する「光線理学療法」や、新生血管の発生に関わる血管内増殖因子の働きを抑える薬を注射する「薬物療法」、そして新生血管をレーザーで焼いて凝固破壊する「レーザー凝固法」などが一般的です。

また、近年ではiPS細胞を使った網膜色素上皮シートの移植手術にも注目が集まっています。

加齢黄斑変性の予防法としては、喫煙を控えることや、サングラスを掛けて紫外線を防ぐことなどが有効です。

また、普段の食生活も重要で、黄斑の栄養素を多く含む緑黄色野菜をしっかりと摂取し、β‐カロテン(にんじん、春菊に多く含む)、亜鉛(牡蠣、煮干し、焼きのりに多く含む)なども予防に効果があると言われています。

今回は、加齢黄斑変性について取り上げ、病状の特徴や治療法・予防法について考えてきました。

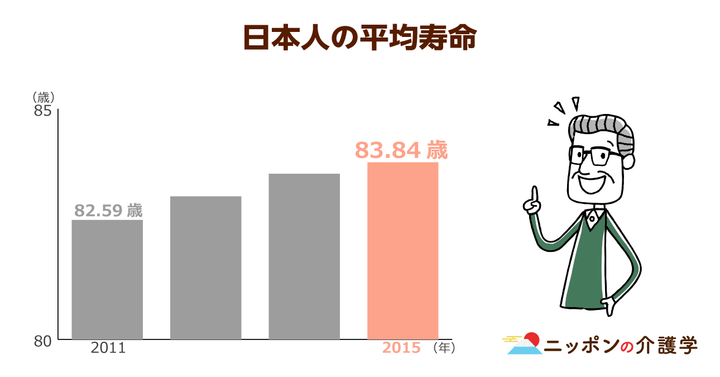

加齢とともに発症リスクが高まることから、日本人の平均寿命の延長も発症者数増加の原因の一つとして指摘されることも多いです。

長寿の人が増えてきたことで、これまでの日本人には少なかった病気が増えているとも言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定