政府・与党が後期高齢者医療制度について新たな検討

後期高齢者の医療費用「自己負担3割」の対象を拡大

8月6日に政府与党は、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」において、3割負担となる人の対象範囲について拡大を検討中であることを公表しました。具体的な内容については、今後さらに詳細が詰められていくとみられます。

与党・公明党は、作成した2019年度の予算概算請求の原案において、「(3割負担となる)現役並みの所得を持つ後期高齢者の対象拡大について、現役世代の負担を増加させないためにも検討する必要がある」と明記。

福祉政策を重視していることで知られる同党が高齢者の負担増を容認した形となり、「負担増」に向けた医療費をめぐる議論が一気に進むと予想されます。

今月から、介護保険の自己負担額が2割だった高齢者のうち、所得の高い高齢者については3割に引き上げられたわけですが、厚生労働省の試算によれば、全国で約12万人の要支援・要介護認定者が負担増に直面するとのこと。

こうした介護費用の負担増に加えて、今後医療費の自己負担額も増えていくとなると、高齢者を取り巻く環境が次第に厳しさを増していると感じる人もいるでしょう。

高齢者にとっては耳の痛いニュースです。

後期高齢者医療制度の目的は高齢化による財源不足を補うこと

後期高齢者医療制度は、高齢化が急速に進む中で安定的な財源確保と公平な医療給付の実現を目的に、2008年4月から始まった医療制度です。

それ以前は1984年に設けられた老人保健制度が高齢者向けの医療保険としてありましたが、現役世代と高齢者の費用負担の関係が不明確であるなどの問題が指摘されるようになり、新たに後期高齢者医療制度が創設されたのです。

この新制度の施行により、75歳以上の高齢者は、健康保険・国民保険から離脱して後期高齢者医療制度に加入し、そこから医療費の給付を受けることになりました。

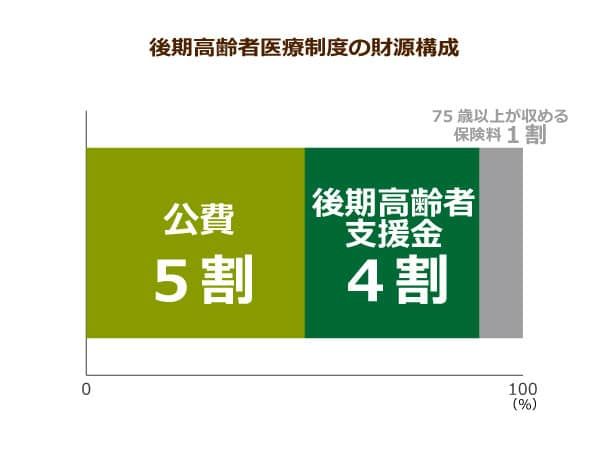

後期高齢者医療制度の財源構成は、公費(税金の負担)が5割、現役世代からの「後期高齢者支援金」(健康保険・国民保険などから拠出)が4割、そして75歳以上の人が納める保険料が1割となっています。

75歳以上の人が医療行為を受けた場合、この財源から7割または9割が給付され、残りが自己負担額となるわけです。

自己負担額の割合については、「同じ世帯内の被保険者(75歳以上)に、住民税の課税標準額(所得の合計から住民税の控除額を差し引いた額)が145万円以上の人がいない場合」だと1割負担、「同じ世帯内の被保険者に、住民税の課税標準額が145万円以上の人がいる」場合」は3割負担とされます。

高齢者人口の割合が世界一の日本、保険制度は崩壊寸前

「国民皆保険の維持ができなくなる」と約50%の医師が回答

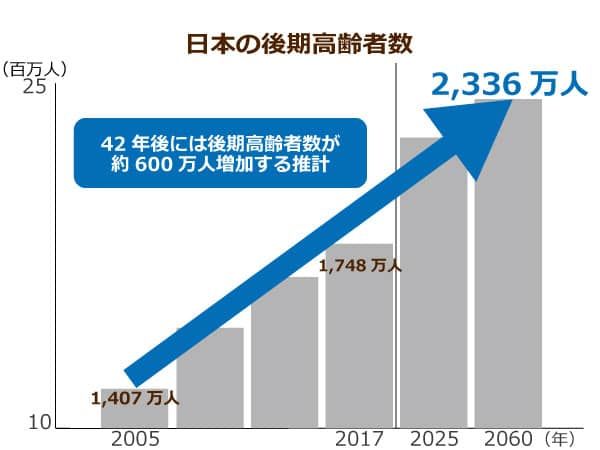

日本における高齢化は急速に進みつつあり、総務省の推計によれば、2017年時点における75歳以上の人口は約1,748万人。総人口に占める割合は13.8%に上っています。

75歳以上の人口は今後も増え続けるとみられ、団塊の世代(1947~49年生まれ)が75歳以上となる2025年には2,179万人(総人口に占める割合は約18%)、2060年には2,336万人(同約27%)にまで増加する見込みです。

なお、高齢者(65歳以上)が総人口に占める割合では、日本は世界で最も高くなっています(2017年10月時点で27.7%)。

長寿国として喜ばしい反面、世界有数の少子化国となっているため、高齢者を支える現役世代の負担が増しつつあるのが現状です。

国民医療費の総額は2025年には54兆円になると予想され、情報サイトの「メドピア」がインターネットを通じて医師にアンケート調査を行ったところ(1,030人から回答)、約半数の医師が「国民皆保険制度に基づく医療は今後持続できなくなる」と回答しました。

高齢化率が年々上昇していく中、国民皆保険をどうすれば維持できるかという問題は、日本の医療・福祉行政における大きな課題となっています。

後期高齢者の医療費用だけで総医療費の4割を占めている

厚生労働省のデータによれば、2016年度の予算ベースでみた場合、75歳以上の医療費は16.3兆円。

年間で約40兆円かかる総医療費の約4割を占めているという状況です。

また、1人あたりの医療費でみると、年間平均で約95万円。

30~50代における年間平均額は20万円弱なので、その約5倍近くに上ることになります。

その費用も先に述べた通り、後期高齢者医療制度の財源は4割が「後期高齢者支援金」となっているため、約6兆円が現役世代の負担ということになります。

そして財源の約5割を占める公費部分については、税収だけでは足りず、赤字国債でまかなわれているのが現状。

つまり、次の世代が背負わないといけない借金が、毎年次々と投入されている状況です。

一方、高齢者が納付する保険料は財源の1割のみ。

自己負担額は、所得が多い人に対してのみ3割という状況ですが、それ以外は原則1割です。

年金のみの収入しかない高齢者が多いとはいえ、世代間の負担が公平に行われているのか疑問を投げかける声も少なくありません。

今回の後期高齢者医療制度における自己負担額3割の対象拡大化の理由として、与党側は「若い世代の負担減」を挙げていましたが、その背景には高齢化が進む中で毎年増大化しつつある医療費の現状があるわけです。

高齢者の自己負担引き上げは必要か?

医師の多くは「自己負担増はやむなし」と回答

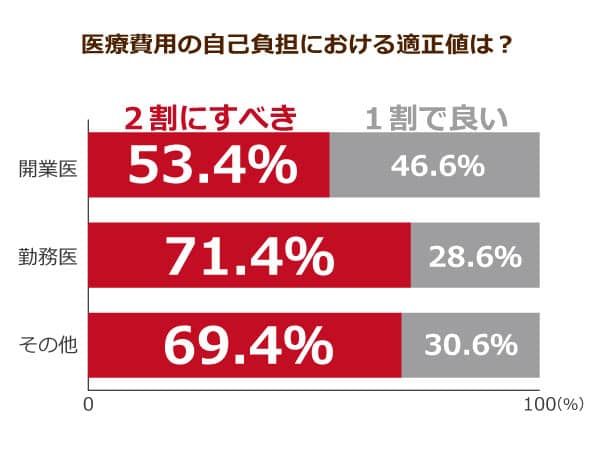

今年4月、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会において、「後期高齢者の医療費における自己負担額を、原則2割に引き上げる」ことについて議論されましたが、医療専門サイト「m3.com」が医師を対象にその是非を尋ねるアンケート調査を行ったところ、開業医の53.4%、勤務医の71.4%が「2割負担にすべき」と回答しました。

現状よりも高齢者の負担を上げるべき、と考えている医師の方が多いという結果になっています。

現在の「原則1割負担、所得の多い人は3割負担」のままでよいと答えた医師の意見としては、2割負担とすることで、「受診回数が減り、必要な医療を受ける機会が減少する」ことを懸念する声が強いです。

一方、2割へ負担を上げるべきと答えた医師からは、「保険を受ける人はすべて3割にすべき」「高齢者がこれほど多くなっている以上、負担して頂かざるをえない」「1割負担が増えたからといって受診をやめるような症状であれば、受診する必要はない」など、厳しい回答が出されています。

高齢化が進み、皆保険制度において若い世代の負担が増えつつある中、現場で高齢者に医療サービスを提供している医師においても、「負担増やむなし」の考え方が広まっていると言えるでしょう。

高齢者にとって必要な医療は「予防意識」

医師の中には、「老齢による身体の衰えは自然現象」と考える人も多いです。

高齢期の患者は若年者の場合とは異なり、老化に起因する病気や障害を患っていることが多く、その場合は完治を目指すことができません。

そうした高齢者に対して治療一辺倒の医療を続けていくのは、むしろ本人の生活の質(QOL)を低下させることにつながってしまうのでは、と疑問を投げかける医師も少なくないのです。

高齢者自身のため、そして増え続ける医療費を抑制するためにも、必要となる治療や検査を見極め、不要な医療や薬の処方を控えていくという「過剰医療の回避」を重視すべきとする見方が、近年広まりつつあります。

2006年に財政破綻して医療崩壊した北海道夕張市では、破綻後に総合病院が1軒もなくなりましたが、かえって市民の病気への予防意識が高まり、死亡率や救急車出動率が低下し、がん、心臓病、肺炎などで亡くなる人も激減したとのこと。

過剰医療ではなく、高齢者が元気で自立した生活を送れるための医療のあり方を目指すことが、今後重要になるのかもしれません。

今回は、後期高齢者医療制度の問題について考えてきました。少子高齢化が進む中、高齢者の医療保険はどうあるべきなのか、今後も議論は続きそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定