認知症は、誰でもかかる可能性があるとはいえ、高齢者に特に多い病気ということは皆様もご存知でしょう。

日本は今、紛れもなく超高齢社会。

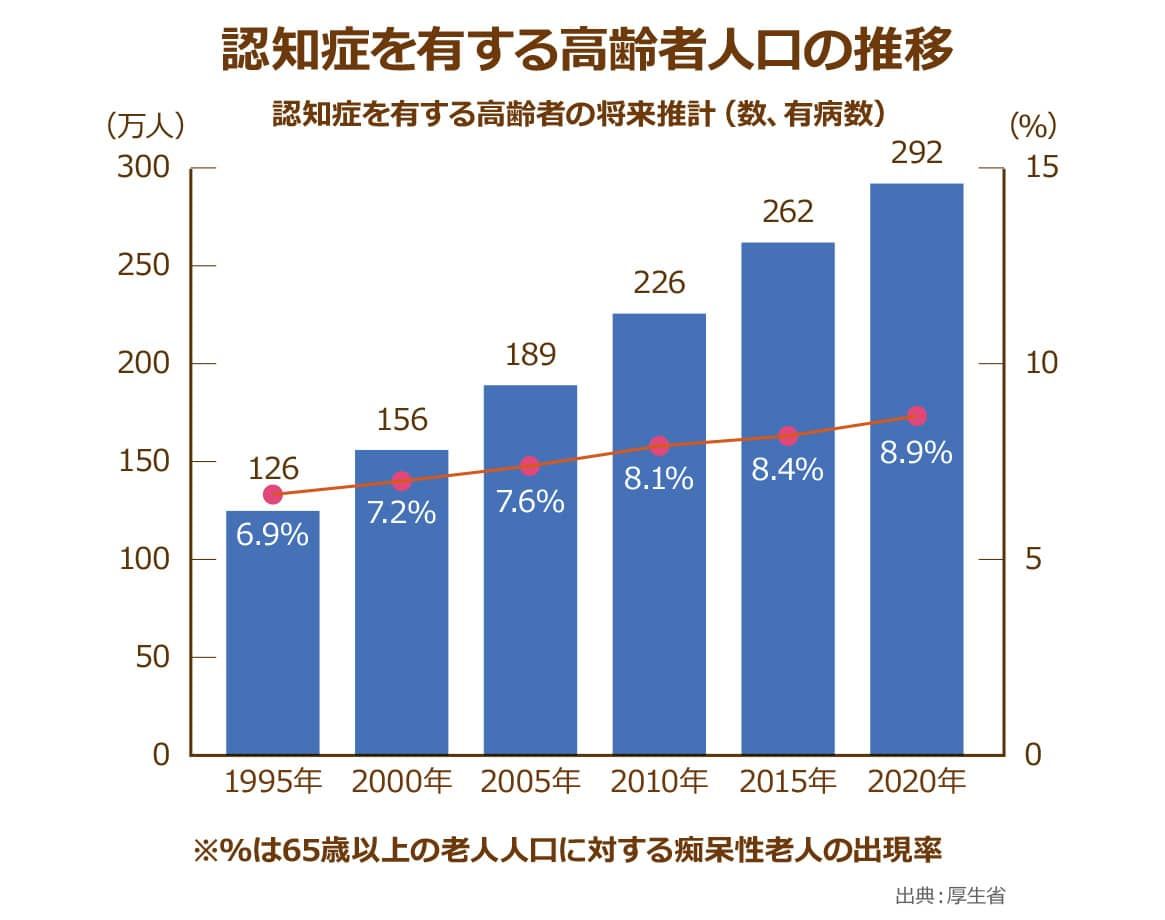

第一次ベビーブーム世代が60歳を迎え、今後さらに高齢化が加速していくことを考えると、認知症の患者数もますます増えていくでしょう。

国は認知症高齢者が今後も増え続けると見越し、2012年に「オレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)」を打ち出しました。

これは、認知症に対する理解を深め、認知症の人たちが住みやすい社会になるよう考案されたもので、2013~2017年度の5か年計画で始まりました。

しかし、オレンジプランが進行中にもかかわらず、「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」を昨年11月に発表。前プランと大きく変わった点はないものの、「精神科医療との連携」を強化する内容が盛り込まれた点は要注目。

認知症高齢者が、そしてその家族が、住み良くなるような社会環境の整備が焦点となりますが、大々的に掲げられた「循環型のサービスの提供」は、そして「精神科医療との連携」は、果たして上手く機能するのでしょうか?

そこで今回は、「新オレンジプラン」について気になる点をまとめみました。

認知症高齢者の急増を背景とした「新オレンジプラン」の売りは何?

7つの柱で構成された分かりやすい新オレンジプラン…でも、中身は旧オレンジプランの焼き直し!?

「認知症」は人によって症状の出方は多少異なりますが、初期は健忘から始まり、症状が進行すると徘徊や物盗られ妄想、弄便などが起こってきます。認知症の原因はいまだ解明されておらず、一度かかったら治癒が難しい病気とも言われています。

今やマスコミのニュースやテレビの健康番組を見ても、認知症に関する話題で持ちきり。それは高齢者だけに限らず、40~50代の人でも若年性認知症になる可能性があるなど、それだけ認知症になる人たちが増加しているのです。

厚生労働省のデータによると、65歳以上で認知症の人は予備軍を含め、4人に1人と推定されるそう。2025年には認知症高齢者が700万人に達すると言われています。

こうした状況のなか、2014年11月に東京で認知症の国際会議が開かれ、安倍首相は「初めての国家戦略として認知症施策をつくる」と、大きな風呂敷を広げました。

そうして急遽つくられたものが、今年1月に発表された「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」だったのです。

新オレンジプランの概要が、以下。

1.認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

2.認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

3.若年性認知症施策の強化

4.認知症の人の介護者への支援

5.認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

6.認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

7.認知症の人やその家族の視点の重視

発表された7つの柱…ですが、「何を今さら!? 」と感じた方も多いのではないでしょうか。基本的な内容は前につくられたオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)とさほど変わらず、特に新鮮味はなさそうです。

しかし、項目ごとの説明を読んでいくと、「これで認知症高齢者が住みやすい社会になるのだろうか…」と思えるような疑問点が浮かびあがってきました。

精神科医療との関連性に注目。認知症高齢者を、逆に苦しめる結果になりはしないか…

認知症高齢者に「循環型のサービスの提供」で病院⇔施設のたらい回しを招く可能性が!

新オレンジプランでは、認知症の人に行動・心理症状や身体合併症が見られた場合、医療機関や介護施設などでの対応が固定化されないよう、もっともふさわしい場所で適切なサービスを提供する「循環型の仕組みの構築」を基本的な考え方としています。

これは裏を返せば、その時々の症状によって、認知症の人が病院や施設をたらい回しにされる可能性もあるということ。特に認知症の高齢者は新しい環境への適応が難しいため、環境が変われば症状が悪化したり、問題行動が激しくなるケースも考えられます。

精神科医が“司令塔”になれば、医療中心のモデルが復活し精神科への入院が助長される!?

さらに、新オレンジプランで気になるのは、精神科医との連携が強調されている部分です。

「介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を広げるためには、精神科や老年科などの専門科医による、医療の専門性を活かした介護サービス事業者などへの後方支援と司令塔が重要であり、その質の向上と効率化を図っていく」といった一文に、またしても疑問が…。

認知症対策として、専門医による後方支援は確かに必要でしょう。しかしそれが、“司令塔”となると話は変わってきます。極端な話、精神科への入院をことさらに促すことになりかねません。

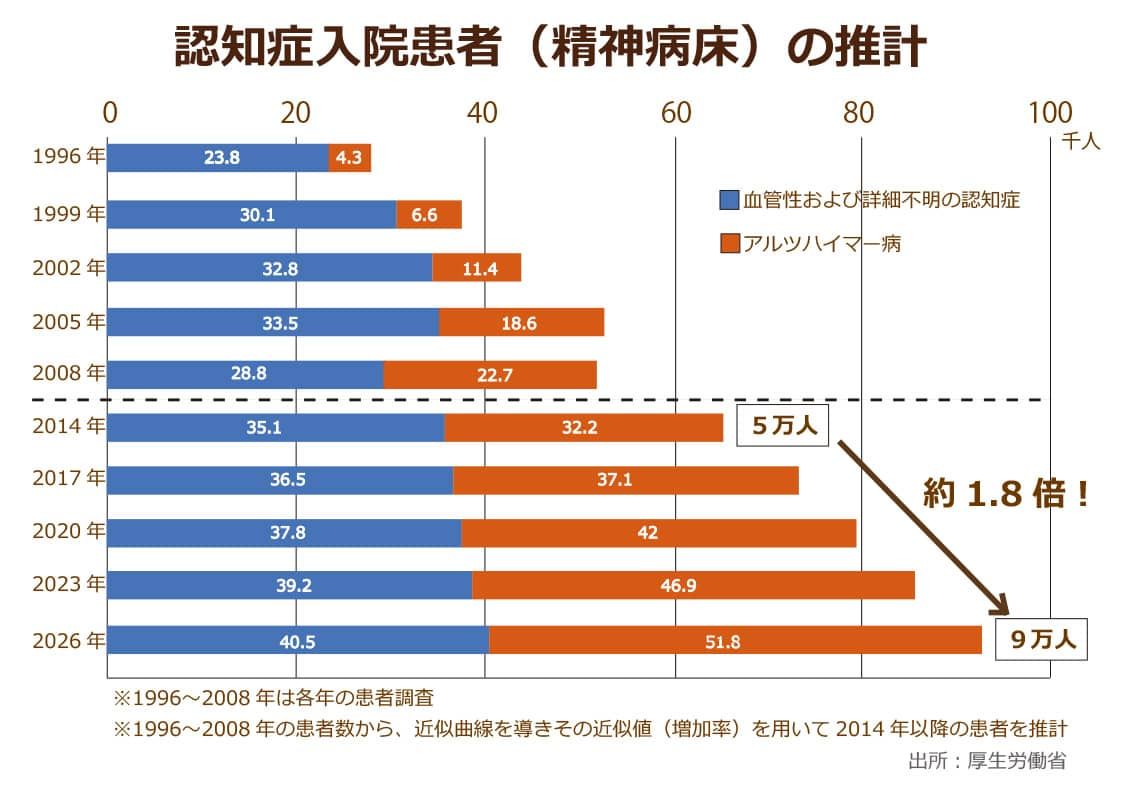

下記にある厚生労働省のデータをご覧ください。2008年の時点で医療機関を受療している認知症患者は38万人おり、そのうち約17.3%にあたる5万2,000人が入院しています。

認知症による精神科病床の入院患者は、長期入院や社会的入院が多いのも特徴です。「社会的入院」とは、医学的に入院の必要がなく、在宅療養が可能であるのに長期入院をしている状態のことで、認知症高齢者にもあてはまりがち。

入院患者の内訳を見ると、「状態の改善が見込まれず長期入院にわたるケース」が約4割、「居住先や支援が整えば、近い将来退院の可能性がある」が約6割に及びます。

こうした現状から、新オレンジプランに記された「精神科医の関与」は慎重に行なわれないと、医療中心のケアばかりが先行し、入院患者は増え…。認知症高齢者が住みやすい環境づくりの弊害にもなりかねないのです。

「絵に描いた餅」はもうたくさん!本当の意味で、認知症高齢者が住みやすい街づくりを

必要なのは“地域ぐるみ”。今、私たちに求められるのは、認知症への理解とサポートの姿勢

「認知症の人にやさしい社会」とは、結局のところ、周囲が認知症を正しく理解し、認知症の人たちに寄り添い、受け入れていく姿勢が求められるもの。現に、認知症の人を抱えた家族の苦しみや悩みは深刻なものがあります。

周囲の人たちに気づかれたくないからと、認知症の人を家のなかに閉じ込め、ギリギリの体力と精神状態で介護を続ける家族も少なくありません。結局、症状が進行し手に負えなくなり、介護施設への入所や病院への入院という結果になるケースが多いのも事実です。

しかし、初期のうちから、地域ぐるみで適切な支援体制が整っていれば、認知症本人もその家族も肩身の狭い思いをすることは減ってくるはず。と同時に、住み慣れた場所でできるだけ長く、充実した時間を過ごすことも可能になるでしょう。

認知症の人が最終的に施設や病院に入る時期を迎えたとしても、大きな混乱を招くことは少ないと思われます。 そういう点でも、今後、認知症の対応ができるかかりつけ医の存在は必要不可欠ですし、認知症サポーターの役割も大きなものがあると思われます。

安倍内閣の「美しい国、日本」や「女性の輝く社会づくり」に代表されるように、新オレンジプランまでもが、抽象的な美辞麗句に終わり、理想とはほど遠い方向に向かうことだけは避けてほしいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 23件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定