認知症高齢者の金融資産が銀行に眠ったままに?

2030年には、凍結資産が200兆円以上と報告

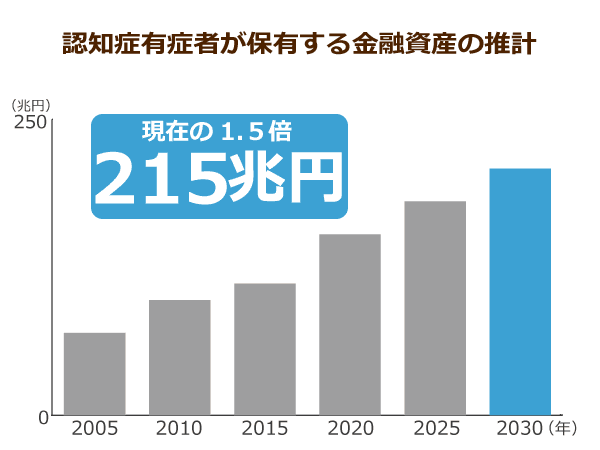

認知症高齢者が持つ金融資産が、2030年度には現在の1.5倍の215兆円に達する。そんな第一生命経済研究所の試算が、このたび公表されました。

2030年度には、すべての家計金融資産の1割を突破する見通しだと発表したのです。これを報じた日本経済新聞によると、背景には高齢化の進展があるというのです。

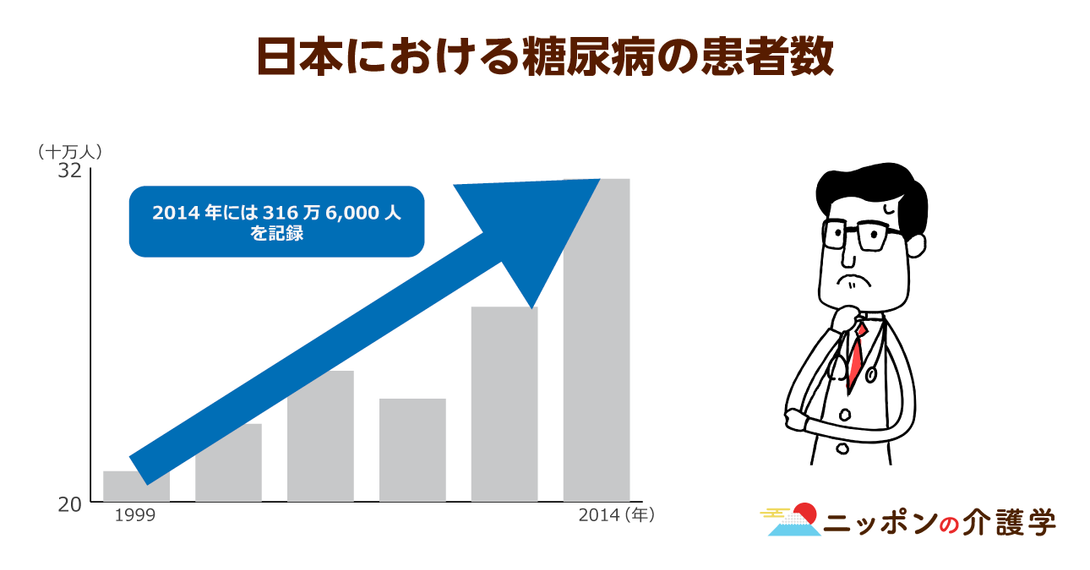

第一生命経済研究所の試算では、認知症高齢者の保有する預貯金・株などの有価証券は年々、増加の一途を辿っています。

しかも、その数値をみるかぎりでは、かなりのハイペースなのがわかります。

認知症になると、資産活用の意思表示が困難になります。

そうなると、預金は凍結されます。

そして、社会全体にお金が回りにくくなり、さまざまな経済活動に支障をきたします。

実際、現在多くの高齢者の資産が凍結され、預金者の親族が途方に暮れるケースが増えているのです。

認知症高齢者の資産215兆円という額は、国内総生産(GDP)の実に4割にも相当します。もしそれだけのお金が凍結状態になってしまえば、日本経済が円滑に回らなくなるのではないかと、現在、政府や金融機関は強い懸念を抱いています。

2025年には、高齢者の5人に1人が認知症に

政府や金融機関が懸念を示している、と述べたばかりですが、これはけっして大げさな話ではありません。

現在、認知症の有病者数の増加は世界的な傾向であり、世界保健機関(WHO)の試算によると、認知症を発症している高齢者の数をみると、2050年までに3倍の1億1,540万人の人が認知症になっているといわれています。

そんな中で、我が国はどうかというと、厚生労働省研究班の試算をみても、65歳以上の高齢者のうち、2012年時点で認知症を発症している人は15%となっており、実に約462万人にも上ることが明らかになっています。

この試算によると、さらに2025年には、我が国の認知症有病者数は倍近い730万人へと増加し、65歳以上の高齢者のなんと5人に1人が認知症を発症しているのではないかとみられているのです。

また一般に、高齢になるにつれ、認知症の割合は増加するといわれているため、85歳以上の高齢者の場合、55%以上もの人が認知症になっていると推計されているのです。

85歳以上の半数以上が、認知症になれば、莫大な額の資産が凍結され、眠ったままになってしまうなのです。

高齢者の金融資産にも格差が拡大している

貯蓄3億円以上の高齢者がいる一方で、4分の1は貯蓄ゼロ

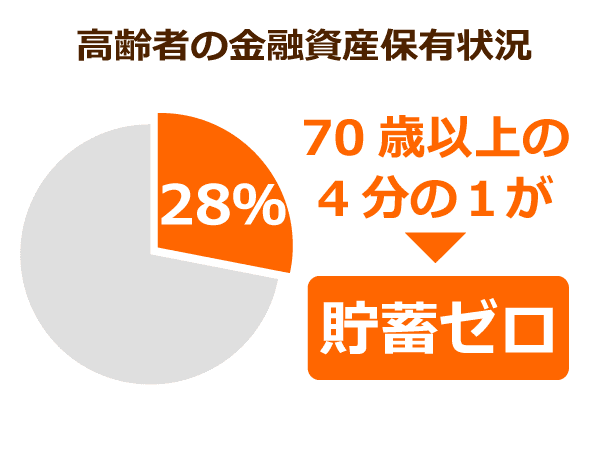

金融広報中央委員会が2017年に公表した「家計の金融行動に関する世論調査・二人以上世帯調査」によると、平均は1,768万円ですが、全体では金融資産非保有が28.3%です。

なんと、4分の1は貯蓄ゼロということになります。

先頃報道された、高齢者の生活保護受給率が過去最大を更新したというニュースをみてもわかるとおり、高齢者における貧困層はいま、確実に拡大していることがわかります。

その一方で、貯蓄している人の貯蓄額に目を向けると意外な事実もわかります。

収入の高低に関わらず、貯蓄分布が最も多いのが、貯蓄3,000万円以上となっているのです。

低収入でも1割を越えており、年収500万円を越えると実に3分の1が、3,000万円以上の貯蓄を持っていることが分かります。

また、年収1,000万円を超えると半数ほどの人が3,000万円以上の貯蓄があるという結果も明らかになりました。

会社員の多くが、退職金等によって貯蓄を確保しているからです。

グラフ上で、60歳以上の一人暮らしの年収をみると、1,200万円超えの場合、3億円以上の貯金がある人がいることも分かります。

こうして、貯蓄ゼロの世帯の数と貯蓄3,000万円以上の世帯の数が同時に多くなるU字型の分布が明らかとなります。

つまり、U字型の、高いほうを、低い方に回せば、万事丸くおさまるのではないかという話なのですが、国の医療介護財源が間もなく底をつくといわれる昨今、この議論はますます現実味を帯びてきそうです。

実子でも、口座からの引き出しは無理?

親が認知症と診断されたとき、その預金を実子であれば引き出せるかというと、事前に準備をしておかないと簡単に預金を引き出すことができないのです。

暗証番号とキャッシュカードがあればATMで引き下ろせるものの、通帳と印鑑で窓口から引き出そうとすれば、本人の意思表示が必要だからです。

親が健康なら問題はないのですが、身動きできなければ困難になります。

よく知られているように、銀行は、名義人の死が明らかになった時点で、親族間による相続トラブルに巻込まれるのを避けるために口座を凍結します。

それと同じことが認知症でも起こります。

銀行は、名義人が認知症だと知った時点で、口座を凍結してしまうのです。

それでも、名義人本人による委任状があれば、実子が預金を引き出すことは可能です。

しかし、意志の表示も困難な重度の認知症の発症した場合、ケアマネージャーや法律の専門家に相談するなどして、成年後見人を立てることになります。

ただし、後見人が決まるまでには3ヵ月程度もかかるのです。認知症の介護費用と身体的な負担、物心両面で重圧を負うこととなります。

200兆円凍結を防ぐ対策とは

選挙権にも就労にも、成年後見制度には制約がある

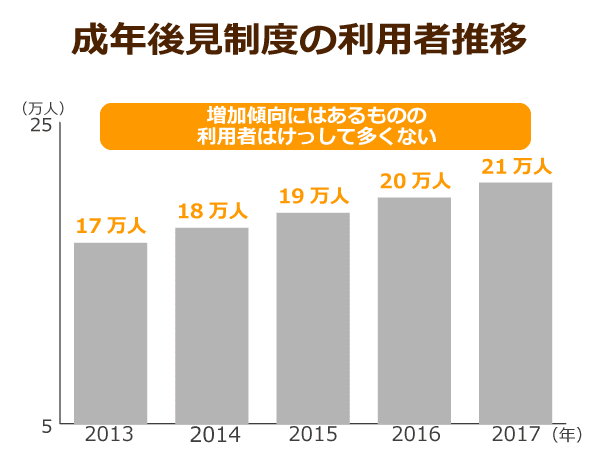

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などといった理由から判断能力の不十分な方のために作られた法律です。

不動産や預貯金などの財産管理や、身の回りの世話をしてくれる介護サービス、施設への入所に関する契約、遺産分割に関する協議をする必要が出てきた時、認知症等になると、自分ですべてこなすのは簡単ではありません。

時には、自分に不利益な契約を持ちかけられた際、良く判断が出来ないため、言われるままに契約を結んでしまう可能性もあります。この場合、判断能力のままならない人を保護し,支援する制度です。

しかし、成年後見制度は普及しているとは言いがたい状況にあります。実際制度の利用者は21万人と、けっして多くはありません。

その原因のひとつに、成年後見人に次のような制約が課せられることがあります。

- 印鑑登録をすることが出来なくなる

- 一定の職に就くことが出来なくなったり資格を失ったりする(該当職種は200以上)

- 株式会社の取締役や監査役(役員)になれなくなる

こうした制約は、この制度が普及するのを阻む大きな壁となっているといえます。さらに、成年後見人には基本報酬として月額2万円かかる、また財産総額に応じてそれが高くなる場合もある、ということも制度の利用者が少ない要因といえます。

財産管理は元気なうちに意思確認が必要

場合によっては、成年後見人が必要となる前に、親が意思表示できるうちから金銭管理を任されるようなことがあるかもしれません。

ただし、この場合においても、単なる口約束では法的な効力がないことは、肝に銘じておくべきでしょう。委任状でも効力はありません。親の金銭管理をあらかじめ双方同意のもとに行うためには、次の2つの契約方法を取らねばなりません。

それは、任意後見と家族信託です。認知症を発症する前に、このうちのどちらかの契約を交わしておけば、後の財産管理が可能となります。

任意後見の任意後見契約は、本人が認知症などで判断能力がなくなった際、もし家庭裁判所で認められれば、任意後見人として財産管理をすることが出来ます。

家族信託の家族信託契約では、認知症のあるなしに関わらず、本人の代わりに委任者が財産管理を行うことが出来ます。

いずれの契約も、本人が判断能力を失う前に、それなりの時間をかけて準備しなくてはなりません。

まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが得策です。元気なうちに「終活」のひとつとして高齢者には理解、協力をお願いし、よく話し合ったうえで行う必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定