社会保障審議会において介護職員の賃上げの議論が前進

厚生労働省が新たな加算要件の方針を決定

11月22日に厚生労働省は、社会保障審議会・介護給付費分科会の場で、熟練の介護職員を中心とした来年10月に創設予定の新加算について、既存の「処遇改善加算」の取得を算定上の要件とする方針を提案。同会議でその大筋が了承されました。

今回こうした提案が行われた背景には、新たな加算を実施するうえで、一定水準のキャリアパス・研修体制を整備し、職場環境の改善に事業者が努力していることを最低限の前提としたい、という厚生労働省側の考えがあると言われています。

来秋に実施される新加算は、勤続10年以上の介護福祉士を評価し、将来におけるキャリアアップ像を描きやすくすることで、介護分野への人材の新規参入と離職を防ぐことが目的です。

これまでの社会保障審議会の場では、介護福祉士の配置がない居宅介護支援や訪問介護などは新加算の対象とはならないこと、また「勤続10年」を、1つの施設ではなく「介護業界」で10年以上働いていれば対象とすることが、方針として明確化されています。

そして22日の会議では、既に制度化されている「処遇改善加算Ⅲ」以上の取得を加算上の要件とすることをはじめ、ベテラン職員の数で加算率を設定することなどの方針が新たに決まりました。最終的な結論は、年内中には定まる見込みです。

「介護職員等の更なる処遇改善(新加算)」とは?

現在議論されている新加算は、来年の消費税引き上げに伴い、「特別の介護報酬プラス改定」として行われます。

介護職員の待遇改善策としては既に「処遇改善加算」が制度化されていますが、来年10月の新加算はこれとは別のものとして、特に「介護福祉士」を対象とした加算を設ける方針です。

これは経験・技能を持つ介護職員に対して重点的に報酬アップを図るための施策です。

政府はこの施策のために、消費税率引き上げによる増収分から1,000億円、介護保険料から1,000億円の合計2,000億円を充てるとしています。

加えて、ベテランの介護職員を中心としつつも、ほかの職員にも柔軟に適用し、広く介護職の給与増額を図れる形にすることが検討されています。

こうした新加算が創設される背景にあるのは、介護福祉士の低賃金の問題です。

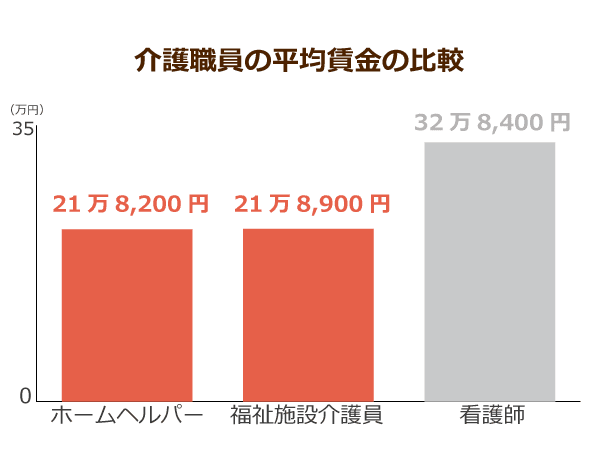

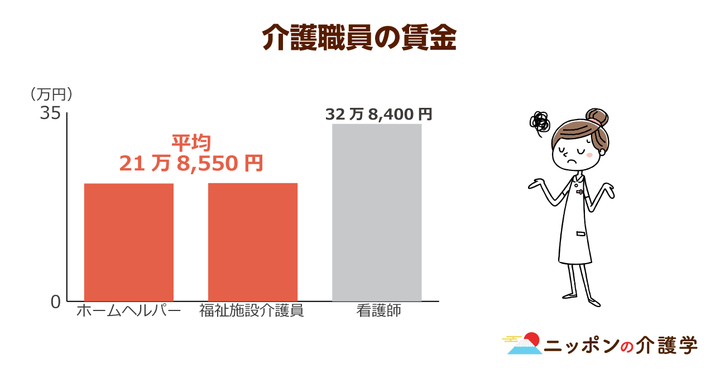

介護業界で働く人の賃金は低く、厚生労働省の調査(2017年公表)によれば、介護施設の職員の月額給与は21万8,900円、訪問介護員は21万8,200円で、看護師(32万8,400円)の6割しかありません。

政府・厚生労働省としても、介護職員の待遇改善を通して、なんとか介護人材の確保につなげようとしています。

加算の対象になる事業所と対象にならない事業所が明確化

処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの取得が新加算の要件に

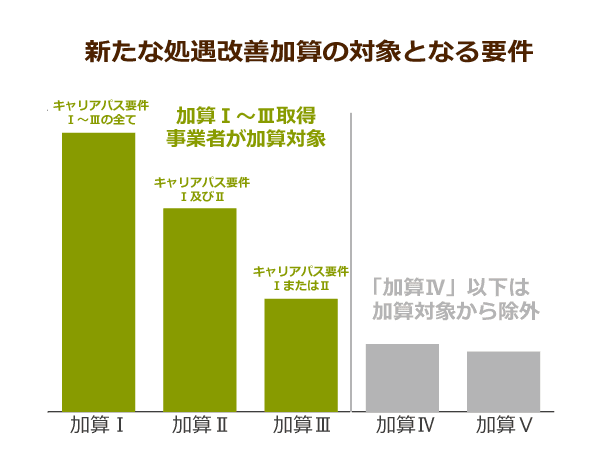

厚生労働省は今回の新加算において「処遇改善加算Ⅲ」以上を取得している事業所を対象とする方針を明らかにしていますが、この処遇改善加算Ⅲを得るには、「キャリアパス要件Ⅰ(職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること)」または「キャリアパス要件Ⅱ(資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること)」を満たし、さらに「職場環境等要件(職場環境の改善など、賃金以外の処遇改善の取り組みを実施すること)」を満たすことが必要です。

厚生労働省としては、こうした要件を備えて処遇改善加算Ⅲ以上の加算の取得を受けていることを、新加算を受ける上での最低限の前提にしたいのです。

なお、「処遇改善加算Ⅳ」(「キャリアパス要件Ⅰまたはキャリアパス要件Ⅱ」「職場環境等要件」のどちらかを満たしていることが要件)の取得に止まっている場合は、職場環境の改善への取り組みが十分でないとして、除外とされました。

新加算の要件は、最終的にはさらに増えることも考えられます。

ただ一方で、「今回の新加算で対象とされていない事業所に勤めている介護福祉士はどうなるのか」という課題もあり、さらに内容を詰める必要がありそうです。

ベテラン職員の数で加算される額が変わる

厚生労働省は、これまで行われた社会保障審議会・介護給付費分科会の場で、既存の処遇改善加算のように、サービスごとの加算率でリソースを配分する設計にする案を明らかにしています。

そして、加算を行ううえでの指標となるのが、「サービスを提供する際、経験・技能を保有する介護職員(例えば勤続10年以上の介護福祉士など)がどのくらいいるのか」という点です。

つまり、ベテランの介護職員が多く従事している事業所ほど、高い加算率が設定されることになります。

ただ、現在のところ介護サービスを提供する事業所・施設ごとの「経験と技能を保有する介護職員」の配置割合について正確に把握されていないこと、またスタートして間もない新規の事業所や比較的新しいサービスが不利になる恐れがあることなど、多くの課題・疑問点が有識者によって指摘されているのも事実です。

年内に公表するとしている最終的な新加算の案では、こうした課題・問題点がどのように扱われるのか、注目が集まっています。

加算対象が他職種へ広がる新ルールが明らかに

他職種への拡大は?不公平との声を是正できるか

今回の新加算において最大の焦点となっているのが、待遇改善が他職種にも適用されるかどうかとい点です。

既存の「処遇改善加算」は「介護職員」を限定しています。

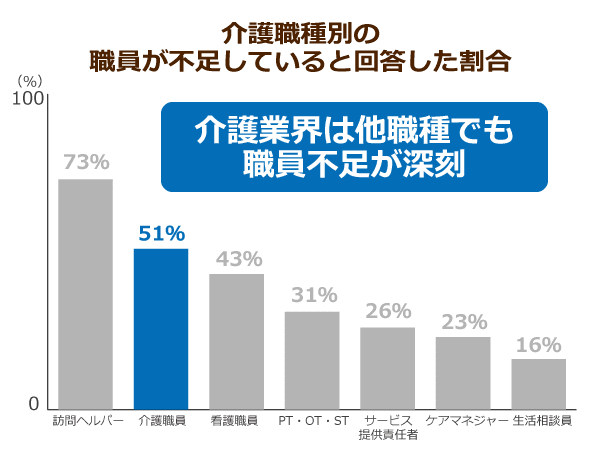

しかし、介護業界では他職種でも人材不足が深刻な状況が続いており、新加算は介護助手、リハビリ職、ソーシャルワーカー、看護職にも広げた内容にしてほしいと、対象範囲の拡大を求める声は根強いのです。

このような声を受け、厚生労働省はこれまで行われた社会保障審議会・介護給付費分科会の中で、報酬の配分については各事業者に一定の裁量を認める方針を明らかにしています。

具体的には、新加算による増収分の配分は「勤続10年以上の介護福祉士」を最優先とし、2番目が「介護職員」、そして3番目に「他職種」という一定の「ルール」のもとで、「他職種への配分も一部認める」としているのです。

優先順位が低いとはいえ、少なくとも他職種が「対象」になることは、既存の処遇改善加算とは大きく異なるポイントです。

他職種にとって朗報とは言えますが、しかしこの点に対しては、「報酬配分の作業・責任を、事業所側に一任することになるのでは?」との懸念も指摘されています。

事業所の努力をどう評価するかが今後の課題

また、経験・技能のある介護職員を育てようとしている事業所や職場環境の改善に懸命に取り組んでいる事業所と、そうではない最低限の水準のみ満たしている事業所との間に、「同じサービス内で加算率の差をつけるかどうか」という点も焦点のひとつです。

同会議ではこれまでも、「意欲のある事業所とそうでない事業所を等しく扱うのは適切ではない」との意見が提起されていました。

22日の会では「事業所に対して、インセンティブをもたらすような、なんらかの機能を組み込むのが望ましい」との認識が共有されましたが、現在、厚生労働省では事業所の取り組みを客観的・公平に評価する「基準」が想定されていません。

もし今後、各事業所を個別に評価していくとなると、そのための書類を新たに用意・作成しなければならず、介護現場にさらなる事務負担を強いる恐れもあります。この点は大きな課題・問題点として議論が続いており、結論は12月中には出される予定です。

今回は、来年10月に導入予定の新加算について取り上げ、社会保障審議会・介護給付費分科会で今まさに議論されている内容について考えてきました。

新加算をめぐってのさまざまな問題がいまだ結論に至っていませんが、年内までには最終案がまとまるとされています。

加算を巡って議論の進展をさらに注視していく必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 133件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定