高齢者のポリファーマシーが増加している

厚生労働省が高齢者の多剤服用防止のために処方見直しを要請

11月、厚生労働省は高齢者における医薬品の多剤服用(ポリファーマシー)の問題に対応するため、医療機関などに対し、減薬を念頭に置いた医薬品の処方見直しを求めていることが判明しました。

同省は、今度年末までにこの方針を文書にまとめ、年度内には正式に決定したいとしています。

多剤服用(ポリファーマシー)とは、簡単にいえば薬の飲みすぎのことであり、これによって代謝機能が加齢で衰えている高齢者は、若年層が同量の薬を飲むよりも、薬の飲み過ぎによる体への負担が大きくなってしまいます。

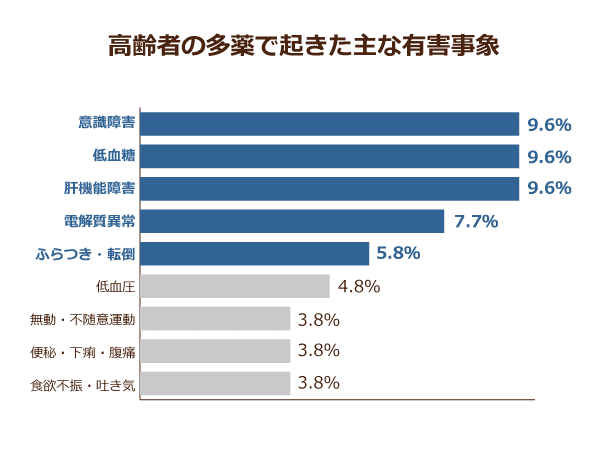

薬の飲み過ぎで起こる症状としては、意識障害、低血糖、肝機能障害、電解質異常やふらつきなどから転倒などの症状が知られており、場合によっては命にかかわる可能性も十分にあり得るのです。

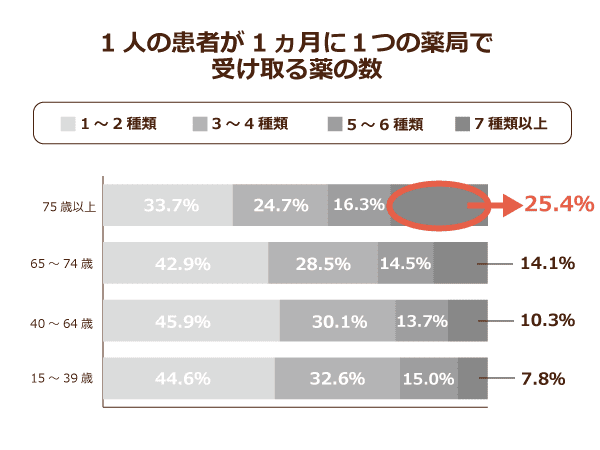

高齢者の3割が7種類以上の薬を飲んでいる

こうした高齢者のポリファーマシーに関しては、かねてより問題視されていました。

厚労省が2014年に発表した『高齢者の医薬品適正使用の方針案』によれば、75歳以上の高齢者の3割近くが、1つの保険薬局で調剤された薬の数が7種類以上であることが判明しています。

また、同資料によれば、75歳以上の高齢者のデータを分析したところ、3割弱が10種類以上の薬を飲んでいるという結果も出ています。

こうした薬の多重使用は、一般的に6種類以上の薬を同時に飲んでいると副作用が10%以上強くなるため、危険だと言われています。

高齢者は肝臓での薬の分解や、腎臓での薬の排泄など、代謝の力が衰えているため、若年層よりも薬の効果が出やすく、強い副作用を引き起こしやすくなっているのです。

ポリファーマシーの要因は患者と病院両方にある

病院の処方がポリファーマシーの引き金に

ポリファーマシーが高齢者において起こりやすいのは、病院で薬が処方される段階で問題が起きているからだとされています。

まず、病院や診療科の間で情報が共有できていないことが最も大きな原因だと言えるでしょう。

例えば多くの場合、高齢者に飲み薬が処方される際には、胃への負担を軽減するために胃薬も処方されます。

複数の病院や診療科で薬の処方を受けている高齢者は、それぞれの医療機関から胃薬が処方され、本来必要な量よりも多く薬を処方されてしまうなどのケースが頻発しています。

ポリファーマシーによる副作用の症状を抑えるために、さらに薬を処方することでより状況が悪化するという場合もあります。

こうした問題を解決するためにも、病院に行く際には「お薬手帳」など、現在服薬している薬の情報を記したものを持参する、積極的に医師と患者でコミュニケーションをとるなどの意識的な対策が重要です。

多薬が引き起こす老年症候群に要注意!

ポリファーマシーが引き起こす問題として、特に危険が指摘されているのが『老年症候群』です。この老年症候群とは、本来は高齢者の加齢に伴って起こる、医療や介護のケアを必要とする症状や兆候の総称です。

ふらつきや転倒、記憶障害、せん妄、抑うつ、食欲低下、便秘や排尿障害などがその主な症状とされていますが、これは身体的な老化によって多くの人にみられる症状でもあります。

しかし、持病などの疾病の影響と見分けがつきにくいため、多薬の影響でそうなっていることを見落とす危険性も指摘されています。

老年症候群が起こるとされている薬は降圧薬や睡眠薬、パーキンソン病治療薬など、高齢者によく使われるものであることも、ポリファーマシーによる老年症候群の危険に拍車をかけていると言えます。

厚労省も、老年症候群の諸症状を引き起こす処方薬への注意が必要と考えており、多薬によってそうした症状が引き起こされている疑いがある場合には、その薬の服用を中止するか、あるいは量を減らすように求めることを、指針に盛り込もうとしています。

ポリファーマシーが引き起こす残薬は年間475億円に

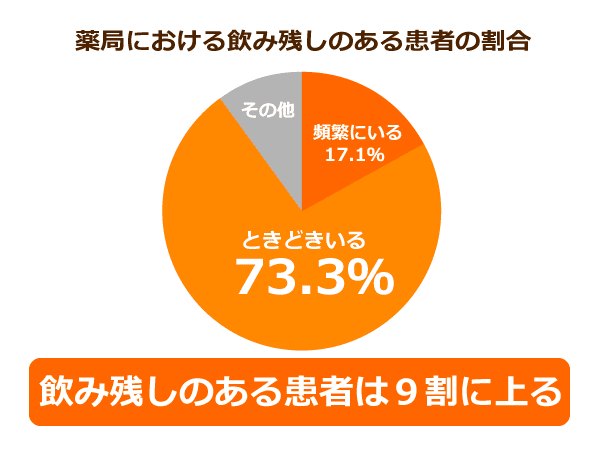

9割の患者に薬の飲み忘れがある

ポリファーマシーによる危険のひとつとしては、飲み忘れを誘発するというものもあります。

厚労省が2013年に全国998ヵ所の薬局を対象に行った調査によれば、薬の飲み残しのある患者について、「頻繁にいる」という回答が17.1%、「ときどきいる」は73.2%で、合計で9割以上の患者に飲み忘れがあるという結果が出ました。

一方、同じ調査で患者を対象に行ったものでは、「大量に薬が余ったことがある」と答えた人は4.7%と少ないものの、「余ったことがある」と答えた人は50.9%と、半分以上の患者が薬を余らせた経験があるということが判明しています。

日本薬剤師会が75歳以上の在宅患者800人を対象として行った調査では、こうした飲み残しによる薬剤費は年間475億円に相当するという試算が出されています。

こうした薬の飲み残しを「残薬」と言いますが、この残薬を減らすという目的も、厚労省が今回減薬に向けての方針を出した背景にあるとされています。

多薬防止には患者の主体的な意思決定「服薬アドヒアランス」が大切

現在でも、こうした残薬やポリファーマシーについての対策が各所で行われています。青森県の薬剤師会は、家で飲み残した処方薬を回収するための「節薬バック」を作成し、効果を挙げています。

このバックを薬局や訪問介護のヘルパーなどに配布し、患者の家にある残薬を回収した後、薬剤師がそれらの種類や使用期限などを確認し、医師に問い合わせることで、不要な薬を新たに処方しないようにしたのです。

同会の事業報告によれば、昨年の7月から9月にかけ、5748人の患者に対してこうした服薬支援を行った結果、949万円の薬剤費を削減することに成功し、県内全体の年換算で約2億1,700万円までその効果が波及されると推計されています。

また、患者が治療方針の決定に積極的に関わり治療を受ける「アドヒアランス」という考え方も広まりつつあります。服薬についてこうした意思決定を行う「服薬アドヒアランス」が周知されることも、ポリファーマシーを防ぐために有効であるとされています。

もちろん、減薬を患者だけの判断で行うのは非常に危険であるため、減薬や服用中止には必ず専門家の処方や診断が必要です。

また、患者サイドが処方された薬について理解を深め、主体的に自身の健康を考えることが、ポリファーマシーの問題を解決するうえで最も重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定