周囲とのコミュニケーションが高齢者の健康を左右する

ご近所付き合いすれば、介護・死亡リスクが減少するとの研究結果が発表

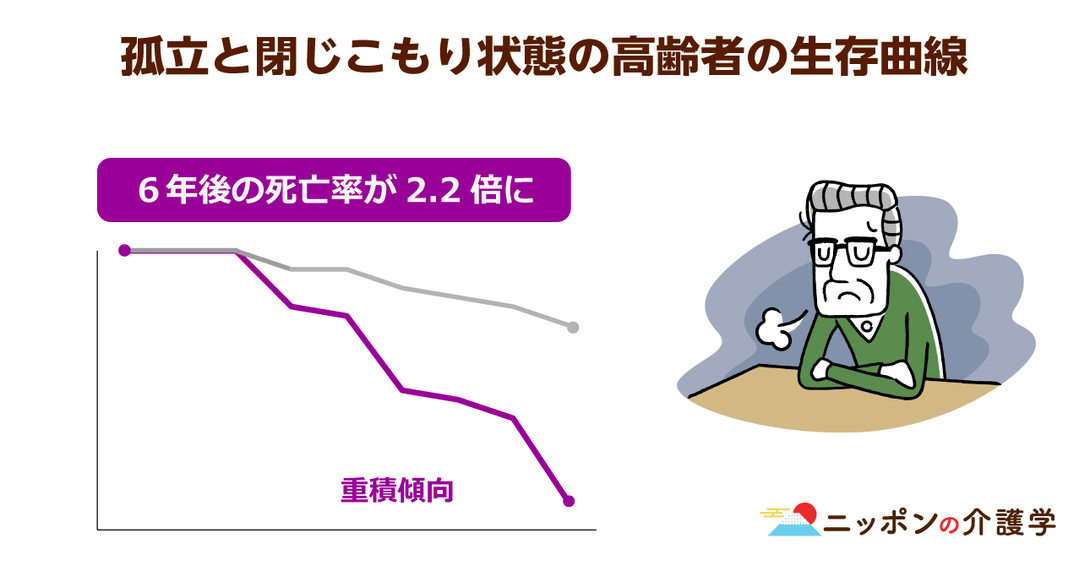

2018年11月、筑波大の研究チームが、社会との関係が薄い高齢者は要介護状態になりやすく、死亡するリスクが高いという調査結果を公表しました。

調査は滋賀県米原市に住む65歳以上の高齢者6,603人を対象に行われ、2011年からの6年間にわたって社会的な行動と要介護度の関連性について追跡が行われました。

社会との関係を示す指標としては、一人暮らしをしている、ご近所付き合いがない、地域の行事に参加したことがない、経済的に困窮している、の4項目が設定されました。

そして、このうち2つ以上の項目に該当した高齢者(1,186人)は、どの項目にも当てはまらない高齢者(3,300人)よりも、要介護の状態になる、または死亡する人の割合が1.7倍高いとの結果が出たのです。

また、社会的な孤立に加え、心身の活力が低下した「フレイル」の状態になった場合、要介護または死亡する人の発生率は、そうでない人の2.3倍にも上りました。

研究を行った筑波大学の研究チームは今回の調査結果を受け、「介護予防の取り組みの中で運動への呼びかけは行われているが、社会的な交流を促す取り組みも重要だ」と指摘しています。

男性高齢者の約7人に1人が社会的に孤立

国立社会保障・人口問題研究所が2017年実施された『生活と支え合いに関する調査』によれば、「普段の会話の頻度が2週間に1回以下」と答えた人の割合が最も高かったのは「高齢の独居男性」の15%で、男性高齢者の約7人に1人の割合でした。

「高齢の独居女性」も5.2%を占めています。

また『平成30年版高齢社会白書』によると、高齢世代における「家族あるいは友人との会話」の頻度は、夫婦のみ世帯、二世代世帯、三世代世帯では9割以上の人が「ほとんど毎日」会話をしていると回答したのに対して、単身世帯で同様の回答をしている人の割合は54.3%にとどまっています。

会話の頻度が「2日~3日に1回」と回答した人の割合についても、単身世帯が26.1%と突出して高くなっています。

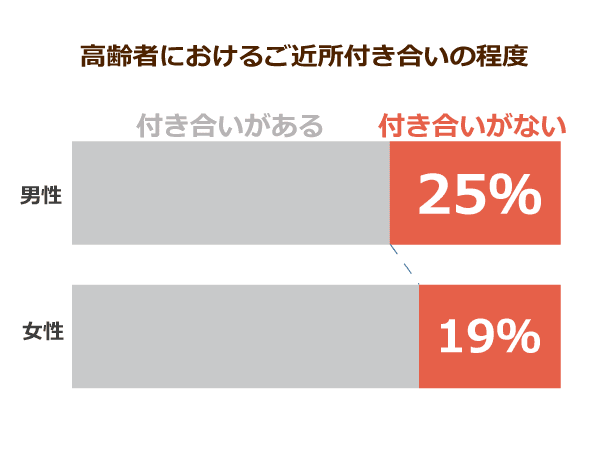

さらに同資料では60歳以上の高齢者で「地域の付き合いの頻度が少ない、あるいはまったく付き合いがない」と答えた人の割合が、男性が25.3%、女性では19.8%にも上るという調査結果もでています。

独居高齢者の社会における孤立は、深刻化しつつあるのが現状です。

なぜ高齢者は社会との接点を失ってしまうのか?

高齢者が社会的に孤立する4つの原因

高齢者が社会的に孤立する原因としては、第一に高齢の単身世帯の増加が挙げられます。

『平成30年高齢社会白書』によれば、65歳以上で一人暮らしをしている人の数(全国)は、1980年では約88万1,000人でしたが、2015年では592万8,000人まで増加しています。

単身世帯では同居する家族がいないため、友人や地域の人との付き合いがなければ社会的孤立は避けられません。

また、配偶者との死別も原因のひとつです。子どもが独立して夫婦二人暮らしをしている場合、夫婦ともに健康でいる間は孤立しませんが、どちらかが死亡した後は、子どもと同居しない限りは単身世帯となり、孤立してしまいます。

さらに婚姻率の低下、離婚率の上昇も高齢者の孤立に大きく影響しています。

婚姻率は1946年をピークに長期的に低下し、離婚率は2002年以降減少しているものの、長期的には上昇傾向にあります。

未婚者および離婚者は、既婚者に比べて単身世帯になりやすく、それだけに社会的孤立に陥りやすいのです。

ほかにも、家族や地域の人たちと交流しなくても生活が成り立つ社会であることも、家族関係、近隣関係の希薄化をもたらした要因として考えられます。

健康なうちは一人暮らしであっても市販の商品・サービスを利用することができるので、社会的な交流がなくとも生活をおくることができます。

こうした生活の利便性向上も、独居高齢者の孤立を深めている原因のひとつと言えます。

地域住民の交流が少ない地域では、「閉じこもり」が起こりやすい

高齢者の孤立が進んでいる現状に対し、対策を進めている自治体も増えてきました。

例えば愛知県武豊町は、日本福祉大健康社会研究センターなどによる研究グループと協力して、高齢者の交流を目的とする介護予防事業「憩いのサロン」を実施しています。

地域の中にサロンのような高齢者の「通い場」を設置することで、高齢者の「閉じこもり」を防ぐことが同事業の目的です。

憩いのサロンは2007年から始まりましたが、年を追うごとに参加者が増え、2012年には同町における高齢者の約1割(900人)もの人が参加しています。

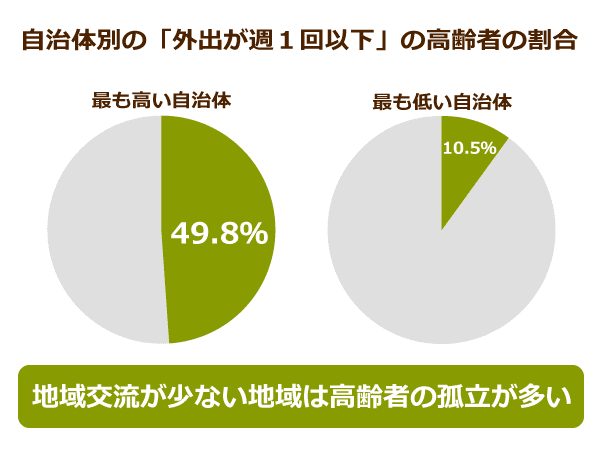

同大学の研究グループが全国27市町村の高齢者11万7,000人を対象にアンケート調査を行ったところ、「外出は週1回以下」の人の割合は、最も高い自治体では49.8%。

最も低い自治体の10.5%とは、約5倍もの開きがありました。

結果をさらに分析すると、昔ながらの祭りが廃れているなど、「地域住民の交流が少ない」と感じている人が多い地域では、閉じこもりが起こりやすい傾向があったことが判明しています。

同町のサロン事業に参加した人へのアンケート調査では、「話し相手が増加した」という回答は、参加当初だと66%だったのに対し、1年後には87%にまで上昇しています。

サロン事業が高齢者の交流につながり、閉じこもり・孤立を防ぐことに貢献し成果を上げているのです。

通い場の存在が高齢者の健康を促進する

厚生労働省も「通い場」の活性化に注目している

こうした一部の自治体で実践されているサロン事業の取り組みには、厚生労働省も注目するようになっています。

2018年7月に行われた社会保障審議会介護保険部会では、同省は7万6,492箇所ある介護保険の「通いの場」の活用について提案。

委員から大筋で了承を得ています。

具体的には、参加者同士のコミュニケーションや体操・運動などの従来の取り組みに加え、専門家によるフレイル対策、疾病予防、口腔管理といったサービスも提供するなど、高齢者サロンを高機能化していくという内容です。

厚生労働省は今後も検討を進めていく予定ですが、課題も多く存在しています。まず、都道府県と市町村の役割分担をどうするか、財源における負担配分をどうするか、という問題があります。

また、実際の現場ではどのような取り組みに特に力を入れるべきなのか、先行事例から学ぶべきことはなにかなど、検討すべき点は多いのが現状です。同省は、必要があれば法改正も行い、2020年度から新たな事業を開始できるよう準備を進めていくとしています。

孤立高齢者の真の問題は「無関心層」にある

孤立の問題は「通い場」に足を運んでいない高齢者においてこそ深刻です。

内閣府が2014年に実施した『一人暮らしで高齢者に関する意識調査結果』では、独居の高齢者に「今後、誰かと同居したいか」と質問したところ、「今のまま一人暮らしで良い」との回答が全体の76.3%も占めました。

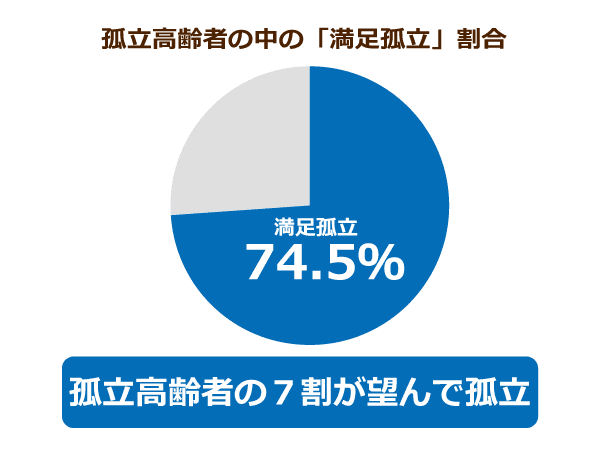

また、日本福祉大学が行った調査によれば、孤立高齢者の4人に3人が「満足孤立」(同居者以外との対面・非対面接触が月に1~2回以下で、かつ生活に満足している)に該当するとしています。

さらに、同研究では、「孤立している高齢者は非孤立の高齢者よりも要介護認定者の発生率が高い」ことも示されており、一人暮らしに満足し、他人との交流に特別必要を感じていない「無関心層」の高齢者にこそ健康リスクがあり、対策が必要だと指摘しています。

また、一方で「無関心層といっても健康増進に必ずしも無関心なわけではなく、諦めている人も多い」と指摘する有識者もいます。工夫次第では参加率を高められるとも考えられ、今後は「参加したくなる通い場」のあり方が求められているのです。

今回は高齢者の孤立の問題を考えました。独居の高齢者が増える中、その社会的孤立をいかに防いでいくかは、今後も社会全体で考えていくべき大きな課題です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定