2018年度に行われたケアマネ試験の合格率が明らかに

合格率がわずか10.1%と過去最低値を記録

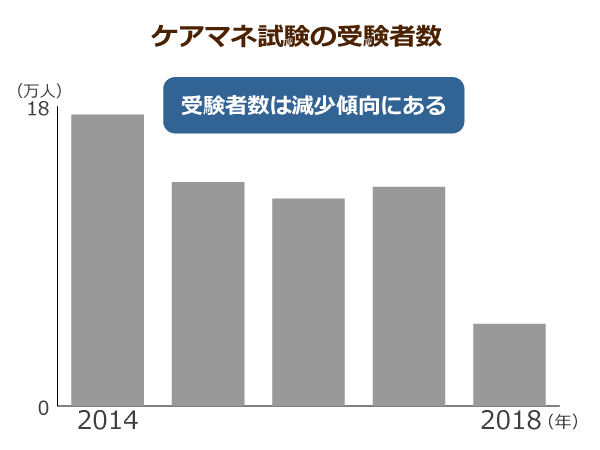

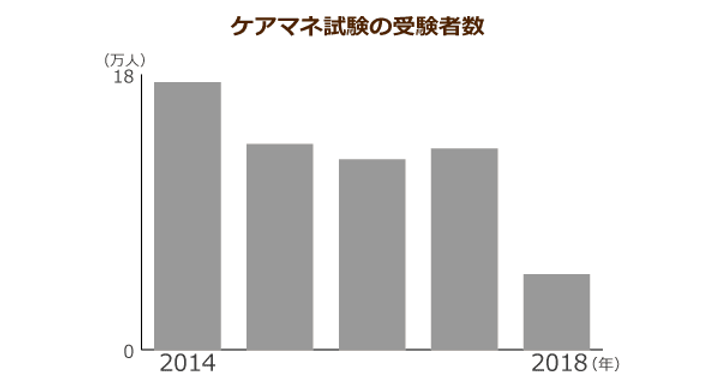

『第568回 ケアマネ資格の受験者数が過去最低!若年者の受験離れでケアマネージャーの高齢化が浮き彫りに…』でもお伝えした通り、2018年度(以下「今年度」と表記)のケアマネージャー試験を受験した人は4万9,312人と、2017年度の4割弱まで落ち込んでしまいました。

このこと自体も介護業界に大きな衝撃を与えましたが、12月11日に、厚生労働省が発表したケアマネ試験の合格率についても、驚くべき数値が判明したのです。

なんと、今年度のケアマネ試験の合格率は10.1%と過去最低値を更新。

昨年度の合格率である21.5%と比べると、半減という結果になってしまいました。

また、昨年度が2万8,233人だった合格者数が、今年度はなんと4,990人と、前回の17.7%まで減少したのです。

また、合格者を都道府県で分けると、最も合格者が多かったのは東京都の469人、最も少なかったのは鳥取県の29人となっています。昨年度は合格者が100人未満の県はありませんでしたが、今年度は33もの県が該当する結果となりました。

この事態を受けて厚生労働省の担当者は、試験が例年より難しかったことが原因なのではないかという見解を示しています。受験者数、合格率ともに過去最低値を下回った今年度のケアマネ試験に、一体何が起きたのでしょうか。

キャリアアップの一環として介護福祉士が受験する

この資格試験に合格することで就業できる介護支援専門員、通称ケアマネージャーとは、一言でいえば介護の屋台骨を支える、介護保険のプロのこと。介護保険の被保険者やその家族と相談し、ケアプランを作成するのが主な業務となります。

ケアプランの作成は、介護サービスにかかわる幅広い知識が求められるので、ケアマネージャー試験の合格者は、もともと介護の現場で働いている介護福祉士や看護師が圧倒的に多いようです。

試験が創設された1998年から2017年度までの通算では、受験者のうち介護福祉士が28万5,070人となっており、次点で多い看護師や准看護師の16万4,775人を大きく引き放す結果となっています。

介護福祉士にとってケアマネージャーは、介護の現場で働いていた知識を活かせる職業。そう考え、キャリアアップの一環としてケアマネージャーを目指す介護福祉士の方が多かったために、こうした傾向が表れたと考えられます。

合格者が減少した理由は受験資格の改正にある

受験者数は昨年と比べて60%も減少

今回、ケアマネ試験の受験者が大きく減少した理由は、受験資格が今年度から変更され、受験をするためのハードルが高くなってしまったことが大きいようです。

| 2017年までの受験資格 下記のいずれかを満たす |

2018年からの受験資格 下記のいずれかを満たす |

|---|---|

| 「国家資格等に基づく業務経験5年」 国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事 |

変更なし |

| 「相談援助業務経験5年」 介護施設などで相談援助業務に5年間従事 |

相談援助業務経験5年 ・生活相談員 ・支援相談員 ・相談支援専門員 ・主任相談支援員 |

| 「介護資格+介護等業務経験5年」 介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格を保有していて、5年間介護等の業務に従事 |

資格要件から除外 |

| 「介護等業務10年(無資格可)」 10年間介護等の業務に従事 |

同上 |

2015年にケアマネ試験の受験資格が改正された際、介護福祉士や看護師にあたる「国家資格を保有し、実務経験が5年以上」に関しては、以前と変わらず受験資格を得ることが可能ですが、それまで受験が可能だった「介護現場での実務経験が10年以上ある」「実務経験が5年以上ある、ホームヘルパー2級などの有資格者」といった一部の条件がなくなり、受験資格のハードルは高くなったのです。

改正後の経過措置として、昨年度までは改正前の受験資格でも可能であったものの、今年度からは正式に適用されたので、受験者そのものが減少してしまいました。

また、ケアマネージャー資格は5年ごとの更新制で、その都度「更新研修」があります。

この研修は長時間かかるうえに、事業所によっては「研修費用が自腹」「研修日に有給を使わなければいけない」ということもあり、ケアマネージャーという資格自体に魅力を感じる人が少なくなっているからかもしれません。

国が求めるケアマネの専門性とは

こうした受験資格の厳格化が行われた背景のひとつには、厚生労働省がケアマネージャーに対してより専門性を求めるようになったことが挙げられます。

厚生労働省は「介護支援専門員に関わるさまざまな課題が指摘されているなかで、今後、介護支援専門員に求められる資質や、介護支援専門員の専門性の向上を図っていくことが必要である」と厳格化の理由を述べています。

このケアマネージャーにおける専門性とは、メインの業務となるケアプランの作成において、利用者となる高齢者や家族の意思を可能な限り反映させた最良のプランを作れる能力のこと。

これを成し遂げるためには、高齢者や家族が求めるものを理解できるコミュニケーション能力や、各種介護サービスへの深い知識などが必要とされるのです。

もちろん、ケアマネージャーの仕事はこれ以外にも多岐に渡りますが、厚生労働省が求めるケアマネージャーの専門性がケアプランの作成にかかわる諸能力であることは確かです。

これらの能力を持ち合わせた人材を集めるために、受験資格の厳格化が行われた可能性もあります。

ケアマネの待遇改善は先送りへ

介護職員が対象のためケアマネは新加算を取得できず

こうしてより狭き門となったケアマネージャーですが、待遇の改善はまだまだのようです。

実例を挙げると、厚生労働省が発表した新加算を巡るケアマネージャーの微妙な立ち位置があります。

同省は2019年10月から「勤続10年の介護福祉士」あるいは「介護業界で10年働いている介護福祉士」に対して新たな加算を行うことで、待遇を改善すると発表しました。

しかし、この新加算の目的は離職率が問題となっている介護福祉士の待遇を上げるのが目的であるため、ケアマネージャーは対象外。

訪問事業所や介護施設に勤めていれば得られるケースもありますが、「経験の豊富な介護職員を優先しなければならない」というルールが作られる見通しがあるため、優先順位としては三段階のうち一番最後となっています。

介護福祉士や、介護職員の待遇が改善される中で、資格がより狭き門となっていたはずのケアマネージャーに関しては、待遇が変わらないという事態が起こっているわけです。

このままではケアマネ不足が悪化する可能性も

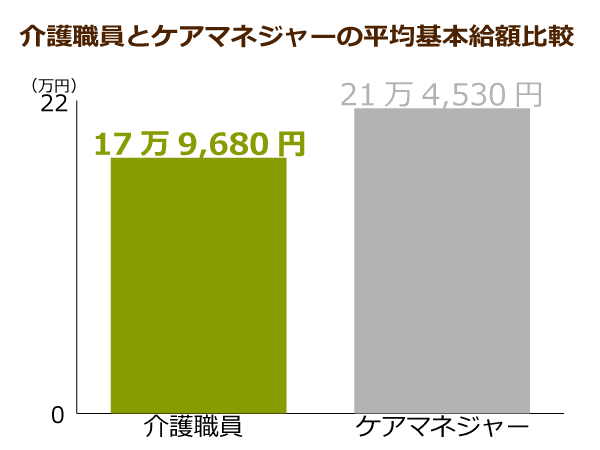

厚生労働省が発表した資料によれば、昨年の9月時点において、ケアマネージャーの平均給与が21万2,180円なのに対して、介護職員の平均給与は17万9,680円となっています。

先述の新加算において、厚生労働省は「勤続(業界)10年以上の介護福祉士について、平均月8万円相当の賃上げを行う」としてきました。

満額を受け取るのは難しいとしても、月5万円程度の待遇改善が行われた場合、ケアマネージャーより給与面で待遇がいい介護福祉士が、今後さらに多くなると予想されます。

本来、ケアマネージャーと介護福祉士は上下関係を比べるものではありませんが、これによってケアマネージャーという職業をキャリアアップの道筋として考える介護福祉士が少なくなってしまうことは、避けられない部分があるでしょう。

ケアマネージャーは今後、より高い専門性を求められることになると思われますが、それに対する待遇がなされないことで、将来のケアマネージャー不足に拍車がかかる可能性があることも専門家から指摘されています。

介護職員以外の介護業界で働く職種についても、介護職員と同様にその待遇を国が考慮することが重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 16件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定