餅を食べるこの時期、高齢者は窒息事故にご注意を

餅が原因で年間約100人が救急搬送されている

お正月から1月の終わりにかけて、餅を食べる機会はとても多いわけですが、毎年、餅を喉に詰まらせて救急搬送される人が後を絶ちません。

東京消防庁によると、2018年の元日だけで、餅を喉につまらせて救急搬送された人が15人。

そのうち2人が死亡し、7人が意識不明の重体です。

餅が原因で窒息事故を起こして救急搬送される人は毎年100人前後発生しており、中でも窒息事故の多い月は圧倒的に1月と12月とのこと。

東京消防庁の調査によると、都内の「餅等(団子や大福を含む)に起因した窒息事故による救急搬送人員」(2013~2017年の累計)は、1月が199人と群を抜いて多く、以下12月の69人、2月の47人、11月の39人と続きます。

原因は、年末年始に出される餅料理にあることがうかがえます。

餅による窒息事故の被害者のうち9割は高齢者

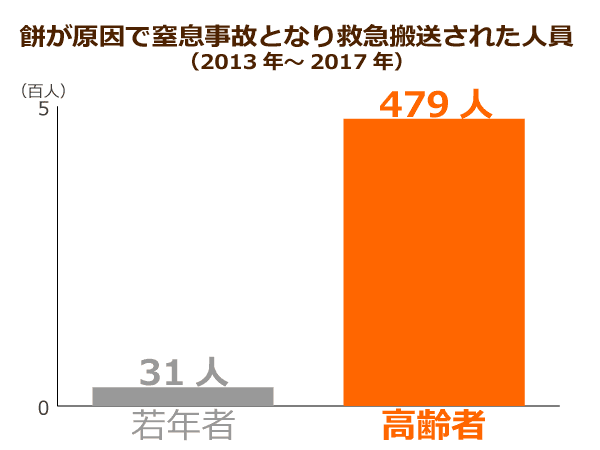

この餅による窒息事故の被害者は、ほとんどが高齢者です。

東京消防庁のデータによれば、東京都内で2013~2017年にかけて餅を原因とする窒息事故によって救急搬送された人のうち、「60歳以上」は全体の91.9%を占めています。

昨年2017年では計94人が餅を喉に詰まらせて救急搬送されていますが、そのうち87人が65歳以上。

餅で窒息を起こす人の約9割が高齢者であるわけです。

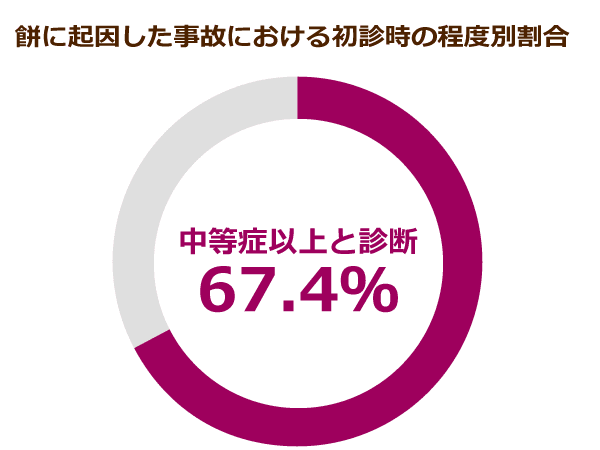

また、窒息事故で救急搬送される人は症状が重いことでも知られています。

2017年に餅による窒息で救急搬送された人のうち、「中等症」(生命の危険はないが入院を要するもの)以上の状態にあたる人は、搬送者全体の約7割(初診時に死亡が確認された人を除く)です。

内訳は、「重篤」(生命の危険が切迫しているもの)が39.4%を占めて最も多く、以下、「重症」(生命の危険強いと認められたもの)の8.5%、中等症の6.4%と続きます。

救急搬送される人のうち、入院を要しない「軽症」で済む人は全体の32.9%に過ぎず、「生命の危険」に直面する人の割合は4割以上となっています。

なお、初診時の段階で死亡が確認された人の割合は、全体の12.8%を占めています。

高齢者が餅を喉に詰まらせてしまう理由を解説

気道の入り口に餅がくっつくことで窒息を起こす

では、なぜ高齢者は餅をのどに詰まらせやすいのでしょうか。若年者と高齢者との間では、約16倍の差があります。

人間の喉の奥には、呼吸時に酸素を取り入れる「気道」と食べたものを胃に送る「食道」という2つの通り道があります。

普段呼吸をしているときは気道が開いて食道が閉じている状態が続き、飲食物を飲み込むときは喉頭の奥にある喉頭蓋(こうとうがい)気道が閉じ、その代わりに食道が開くのです。

このとき、気道の入り口に飲み込んだ餅がくっつき、塞いでしまうことで窒息してしまいます。

また、餅には60度近い「熱々」の状態よりも、口の中に入れて30~40度くらいになったときの方がくっつきやすい、という特性があり、食べやすい温度で食べると、餅を喉に詰まらせる可能性が上がるのです。

高齢者の場合、若年者と比べて「唾液が出にくい」「咀嚼力が弱い」「飲み込む能力・嚥下機能が低下している」「詰まったときにせき込む反射が弱く、吐き出せない」などが原因となり、窒息事故をより起こりやすくなります。

老化による嚥下能力の低下が原因

高齢者の窒息を引き起こす原因のうち、問題性を指摘されることで多いのは、食べ物を飲み込む能力である嚥下機能の低下です。

食べ物を認識して飲み込むまでの一連の過程のことを「嚥下(えんげ)」と呼びますが、人間は嚥下を行う直前に呼吸を止め、その直後に必ず息を吐きます。

この動作をともなうことで、気道が塞がり、食べ物が食道を通るわけです。

この嚥下の際に「気道が閉じて食道が開く」という動作が瞬時に行われなくなると、食べた物が誤って気道に侵入する「誤嚥(ごえん)」が起こります。食べ物や唾液を飲み込んだときに喉に違和感が生じ、ひどくむせたりする場合は、この誤嚥が起こっているのです。

加齢が進むにつれて嚥下機能に関わる口・喉周辺の筋肉や神経が衰えていき、能力は低下していきます。

その結果、食べ物を飲み込むときに気道を閉じることが難しくなり、誤嚥が起こりやすくなるわけです。

もし餅の塊を誤嚥すれば、気道を塞いでしまうのに加えて、粘り気があるので吐き出すことが難しくなり、そのまま窒息に至るリスクが高まってしまいます。

嚥下能力が低下する原因は老化だけではない

餅を喉に詰まらせないコツは姿勢にある

それでも、お正月くらいは餅を食べたい、あるいは同居する高齢者に食べさせたい、と思う方も多いでしょう。

その場合、ゆっくり食べることに加えてまず気をつけるべきなのは、食べるときの「姿勢」。

背中を丸めて食べると、食べた物が気道に詰まりやすくなり、飲み込みにくくなります。

POTTプロジェクト・研究会によると、餅による窒息を起こしやすい人には、まず普段の食事の仕方に特徴がある人が多いようです。以下の表にある特徴を持つ人は誤嚥・窒息のリスクが高いと言われています。

- 丸呑み

- 早食い

- 大食い

- 食べながら喋る

特に65歳以上の年代を迎えている人の中には、高度成長期にサラリーマンをしていた人も多く、限られた昼食時間の中で「急いで食べる」という食習慣が体に染みついていることが少なくありません。

定年退職して食事の時間を十分に取れるようになっても、その頃の「急いで食べる」癖が抜けきれず、一口の量を多くして急いで食べてしまう人もいます。

そうした習慣を持つ人が、餅のような詰まりやすいものを嚥下機能が低下した状態で急いで食べると、窒息の危険性は上昇します。

食事の際は足を床につけて深く腰掛けて体を安定させ、軽く顎を引いた姿勢で食べるようにしましょう。また、「ゆっくりと噛んで唾液とよく混ぜる」「調理前に餅を食べやすい大きさに切る」「しっかりと飲み込む」といったことが大事です。

また、以下の対策をすることも有効です。

- 誰かと一緒に食べる

- 小さく切って食べる

- 柔らかくして食べる

嚥下能力の低下は脳疾患のサインとして現れる可能性も

もし、餅を食べて窒息事故が起こってしまったら、周囲の人の対応が重要となります。

背中を叩く「背部叩打法」、後ろから手を回して腹部を持ち上げる「腹部突き上げ法」などが有効となります。

本人に意識がないときは、まずは気道を確保やすい姿勢を保ち、口の中を見て異物が確認できるときは、指などで取り除くようにします。

もし救急車を呼ぶべきか迷ったら、まずは相談窓口の「♯7119」に電話しましょう。

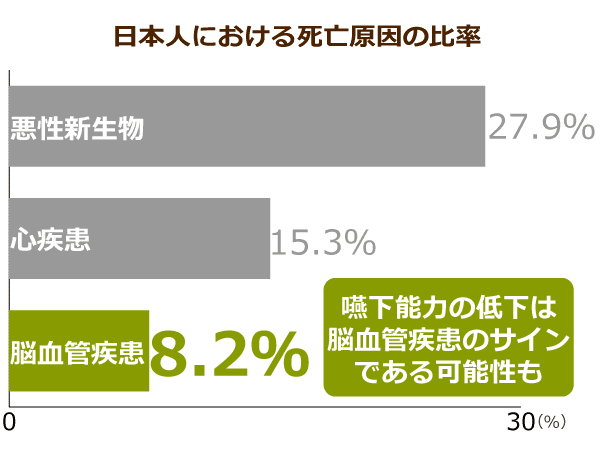

また、嚥下障害が起こる最も大きな原因は「加齢」と考えられていましたが、近年、その背景にはさまざまな病気が隠れている恐れがあることが分かってきました。

特に最近の研究から明らかにされているのが、今や日本人の死因第3位(2017年)となり、認知症の原因にもなる「脳卒中」との関係です。

中高年世代だと軽度の脳梗塞や脳出血が見られることは多く、嚥下障害がそのサインとして現れることもあります。

今回はお正月に多い高齢者の窒息についてまとめました。もし嚥下障害の症状がみられる場合、重大な病気のサインかもしれないため、病院の診察を受けることをおすすめします。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定