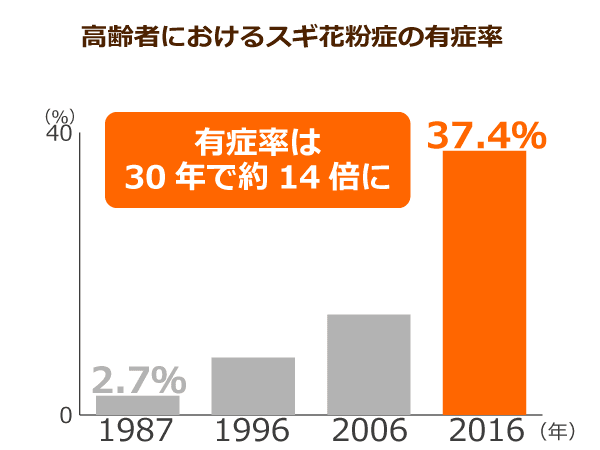

花粉症における高齢者の有症率は30年で14倍

花粉飛散が本格化!飛散量は最大で前年比の7倍に

2月20日、気象情報会社の「ウェザーニュース」は、関東を中心とする1都14県においてスギ花粉の飛散が本格的に始まったことを発表しました。

暖かい日が2月中旬に続いたことが影響し、東京都では昨年よりも14日早く、平年よりも5日早くスギ花粉の飛散が「本格化」したといいます。

さらに同社によれば、今年における花粉飛散量は、前年よりも群馬県が6.83倍、神奈川県が5.64倍、東京都が4.26倍に上り、全国的に前年比を上回る量になると予想されています。

関東以外の地域では、静岡、山口のほか、四国の愛媛や九州の福岡。他にも大分、佐賀、長崎、熊本などで飛散量が増加中です。スギ花粉の飛散は例年3月中旬までピークが続きます。

花粉の飛散量は年々増える傾向にあり、「花粉症ナビ」によると、10年間の平均値を比較すると、2002年~2011年は1992年~2001年よりも2.4倍も増加。飛散状況は次第に悪化しつつあります。

戦後、日本全国で一斉にスギ、ヒノキが植えられましたが、その樹齢が30年を超えた1980年代から、花粉症に悩まされる人が増えてきました。特に近年では、高齢化の進展によって、高齢者における花粉アレルギー患者の増加も問題視されるようになっています。

日本国民の2分の1が花粉症

現在、花粉症だけでなく、アレルギー患者全体が日本人において急増しており、国民の2分の1が罹病しているとのこと(厚生労働省「リウマチ・アレルギー対策委員会報告書」より)。

また、喘息患者数は800万人以上というデータもあり、いまやアレルギー疾患は国民病のひとつと言っても過言ではありません。

アレルギー患者が増えてきた要因としては、以下があります。

- 住環境の気密性が高まったことによるダニの増加

- 大気汚染の進展

- 喫煙による影響

- 食品添加物の多量摂取

- 社会生活におけるストレスの増加

そのためアレルギー疾患を予防するには、家庭内での掃除の仕方や食事療法、ストレスの解消、そして住宅環境の整備などが重要です。特に高齢者は罹患すると重症化することも多いため、本人はもちろん、同居する家族も十分に注意する必要があります。

身近にある食べ物がアレルギー発症の引き金に

アレルギーを発症しやすいのは果物と野菜

高齢者の場合、加齢により免疫力が低下しているため、アレルギー疾患に直面するリスクが特に高いです。

アレルギーを引き起こす原因物質である「アレルゲン」には、吸入アレルゲン、食物アレルゲン、接触アレルゲン、薬物アレルゲン、昆虫アレルゲンなどが存在すると言われています。

近年では介護現場において、おむつアレルギー、食べ物アレルギーなどが問題となっているため、介護にかかわる人は細心の注意を払う必要があるでしょう。

食べ物を原因とするアレルギーについては、今までは子どもに多い症状でしたが、10年ほど前から成人の患者も急増してきました。

現在では20代の約1%がアレルギー疾患に罹り、成人患者の10人に1人が、原因となる飲食物を口にするとショック症状など重篤な症状を引き起こすと指摘する専門家もいます(「日本経済新聞」2013年2月15日夕刊より)。

高齢者だと耐性・体力も衰えているため、特に気をつけねばなりません。

厚生労働省の「診療の手引き」(2011年)では、アレルギーを引き起こしやすい食材として鶏卵、牛乳、小麦などが上位に挙げられています。

ただ、これは乳幼児を対象に行った調査結果を基にしており、成人の場合は原因となる食べ物の傾向が異なるのが通例。

国立病院機構相模原病院が行った成人を対象にした調査(153人を対象)では、リンゴ、桃、梨などの「果物・野菜」が全体の48.4%を占め最多となり、以下、「小麦」の15.7%、「甲殻類(エビ、カニなど)」の7.2%と続いています。

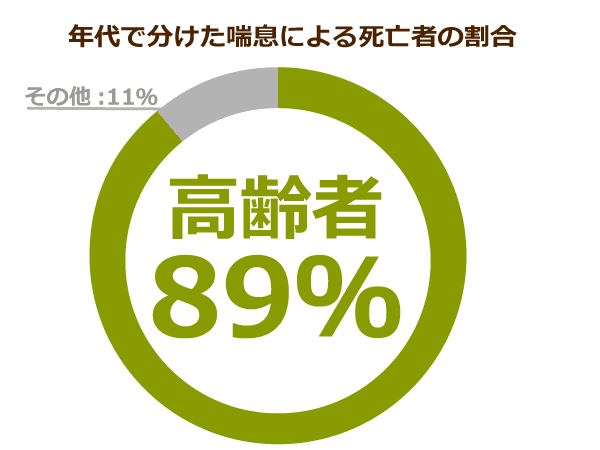

喘息による死亡者のうち89%が高齢者

さらに高齢者の場合、アレルギーの中で特に注意すべきなのは「喘息」です。喘息は高齢になるほど発症リスクが高くなる傾向にあり、カナダ・オンタリオ州の住民を対象に行われた調査では、年を重ねるほど喘息の生涯発症リスクは高くなることが明らかにされています。

ほかにも喘息を原因とする窒息死の89%が65歳以上であるとのデータ(2014年)もあり、高齢者は特に気をつけねばなりません。

喘息の症状としては、咳、痰、喘鳴(呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーと音が鳴ること)、息苦しさなど典型的です。発作が激しくなると呼吸困難に陥る場合があり、症状が悪化すると命に関わることもあります。

特に高齢者における喘息の場合、「アレルゲンが見つからないことも多い」という特徴があり、さらに慢性閉塞性肺疾患(COPD)や心臓病など、ほかの病気を合併することも少なくありません。

合併病が起こると喘息が重症化しやすく、呼吸機能も大きく低下することがあります。

喘息の治療をする際は、医師にほかにどんな病気・症状があるのか、必ず伝えるようにしましょう。

高齢者が発症するアレルギーは根治療法が発見されていない

患者の7割はアレルギー原因が不明

高齢者のアレルギー疾患は、まだ原因が解明されていない部分も多いとのこと。

以前は、加齢によってImmunoglobulin E(IgE)(アレルギー反応を引き起こす物質)の減少やアレルゲンに対する反応の変化、患者のアレルギーテストに対する反応性の脆弱化などが起こるため、高齢になるとアレルギーによる症状は緩和・治癒していくと考えられていました。

しかし現在では、それは間違いであったことがわかっています。

アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚編、食べ物や薬物によるアレルギー、そして喘息など、実際のところ高齢者はさまざまなアレルギー疾患に罹患しており、しかもその多くが慢性化し、難治化しているのです。

高齢者が発症するアレルギーは根治療法が発見されていないため、治癒に向けた対策が十分に取れないのが現状。

病院を訪れた高齢の患者のうち、「光」や「寒さ」といった物理的刺激(患者全体の10%)や、飲食物・薬に含まれる物質のアレルギー(同5.4%)など、原因と対策がはっきりとわかったケースは少数で、患者全体の7割がアレルギーの原因は不明だったという調査結果もあります(「日本経済新聞」2013年9月14日夕刊より)。

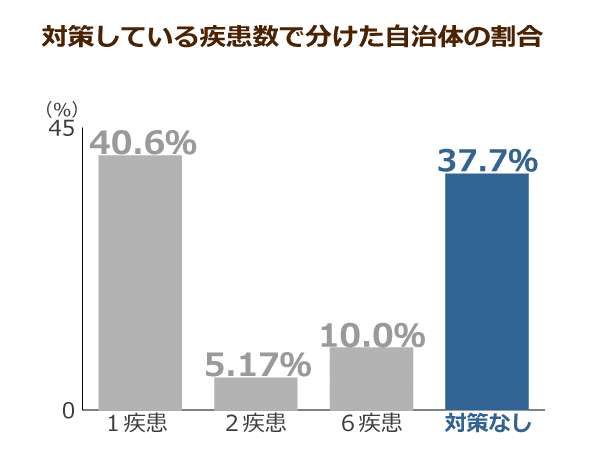

6疾患すべてに対策を行っている自治体はわずか10%

厚生労働省も対策に乗り出しており、2014年には「アトピー性皮膚炎」「アレルギー性鼻炎」「アレルギー性結膜炎」「花粉症」「食物アレルギー」「気管支喘息」の6疾患に対して、国や自治体が対策を施すことを規定した「アレルギー疾患対策基本法」を成立。

また、同法を基に2016年には「アレルギー疾患対策推進協議会」が、増加する罹患者への対策の方向性を示す基本指針案を策定しています。

さらに2018年9月には、同省の有識者検討会がアレルギー疾患について、10年後に「防ぎ得る死の根絶」を目指すとする研究戦略をまとめました。今年の春から本格的に研究を開始する見込みです。

課題としては、取り組みがきちんと進んでいない面があります。

アレルギー疾患対策基本法で対象となった6疾患すべてに対して対策を行っている自治体は実際のところは1割に過ぎず、「1疾患」に対してのみ対策を取っているところが40.6%、「2疾患」に対しては5.17%、そして対策を「何も取っていない」が37.7%にも上るとの調査結果もあります。

今回は高齢者のアレルギー問題を取り上げました。加齢が進むにつれて発症リスクが高まるアレルギー疾患をどう防いでいくかは、高齢化が進む日本における喫緊の課題と言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定