介護福祉士の上位資格「認定介護福祉士」とは

介護福祉士の社会的な評価向上のために設立

2019年2月3日、認定介護福祉士の誕生記念イベントが開かれました。この認定介護福祉士とは、一般の介護福祉士よりも高い能力を有しているスペシャリストのこと。その役割は、医師などの他職種と対等の関係で看護現場を牽引していく、と定義されています。

同制度は、多様化している介護のニーズに対して、より質の高いサービスを提供するほかにも、介護福祉士の社会的な評価の向上という目的をもって創設されました。

この資格をとるためには、介護福祉士の資格を持っているうえで、5年以上の実務経験と、認定介護福祉士養成研修を受けることが必要。

この研修は、福祉用具やリハビリ、医療という介護に直結する技術のほか、法令理解や組織運営、チームマネジメントなど、多岐に渡る内容となっており、多くの知識やスキルを身につけることが求められています。

今年度までに55人がこの養成研修を終了し、認定介護福祉士になっていますが、この認定介護福祉士は、今後介護のキャリアパスにおけるゴールのひとつとして、注目を集めているのです。

他業種との連携をするのが主な業務内容

認定介護福祉士と通常の介護福祉士の違いとしては、まず資格面での違いが挙げられます。

第一に、認定介護福祉士は国家資格である介護福祉士と異なり、あくまでも民間資格。

そのため、介護福祉士は国家試験を受験し合格する必要がありますが、認定介護福祉士は条件を満たしたうえで研修を修了して申請し、受理されれば資格を取得可能となっています。

第二に、業務内容の違いがあります。

介護福祉士は身体介助や生活援助といった、利用者に接することが主な業務内容。

認定介護福祉士は、介護職員に対する介護スキルの指導や、看護やリハビリなど、他業種と連携する際のコミュニケーションにおいて中心的な役割を担当することが主な業務となるのが特徴です。

そのため、直接利用者の介護に携わることは、通常の介護士よりも少なくなることケースが多いでしょう。

また、上記の実務経験や研修以外にも、認定介護福祉士になるための主条件が日本介護福祉士会によって発表されています。

それが「実務経験7年~8年以上」「介護チームのリーダーとしての実務経験」「居宅、施設系サービスの両方で生活支援の経験を持っている」というものです。

そのため、実務経験が3年必要な介護福祉士になってから、さらに実質的な業務リーダーとしての経験などを積むことが必須となっています。

取得者が少ない理由は「研修時間」と「費用」にあった

研修時間「600時間」研修費用「60万円」

介護業界の現場におけるリーダーとしての役割が期待されている認定介護福祉士ですが、資格の取得者は少ないです。その要因のひとつとしてあるのが、資格取得条件の難易度が高いことにあるでしょう。

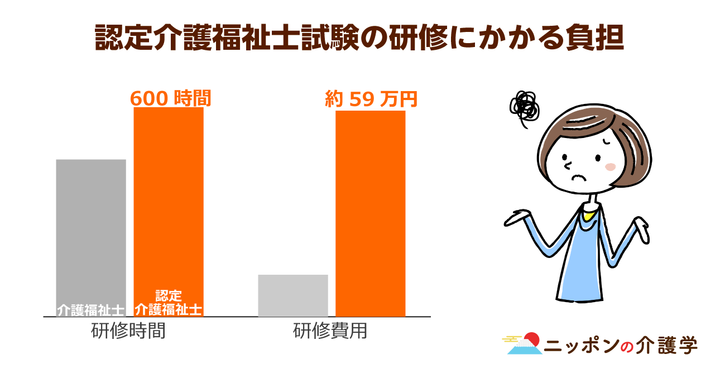

まず、条件となる養成研修にかかる時間は、なんと600時間にものぼります。この研修は科目ごとにスケジュールが決まっているために、平均すると1年~1年半程度の時間が必要となっており、短期間の研修を受ければいいというものではありません。

さらに、養成機関によっては、カリキュラムの総時間数が232時間である介護福祉士ファーストステップ研修の修了が求められる場合もあり、その場合は合計800時間以上となってしまいます。

激務で知られる介護福祉士の業務の合間を縫って、これだけの時間を確保することは高難易度となっています。

また、この研修にかかる費用も、認証団体のひとつである長野県介護福祉士会の場合は、定価で59万4,500円と高額。

長野県介護福祉士会の会員であれば、34万8,500円にディスカウントされますが、いずれにせよ大きな負担であることは変わりません。

こうした資金面の問題も資格取得を目指す人にとっては大きなハードルになることは確かでしょう。

そして、先述した通り、勤務経験7年~8年で現場のリーダーとしての業務経験なこと、居宅、施設での勤務経験がともにあることも、資格の取得を難しくしている一因です。

費用に対しての評価が確立されていない

認定介護福祉士の資格取得者が増えないもうひとつの理由として、現状では同資格の評価が確立していないということがあります。資格取得者が非常に少ないために、多くの事業所や施設において、待遇面の規定が明確にされていません。

そのため、先述した難しい条件をクリアし、資格を取得したとしても、それに見合ったメリットが明確にあるとは言えないのです。日本介護福祉士会は、介護福祉士の1割程度が認定介護福祉士になるような状況を目指し、社会への認知を進めていくとしています。

しかし、待遇面での明確な変化がない状況で、膨大な時間と資金を掛けるというのはなかなかに厳しいものがあります。

資格取得のハードルが高すぎるために取得者は増えず、その結果として待遇面での変化がなく、さらに取得しようとする人が減る…こうした悪循環に陥っているのが、認定介護福祉士を巡る現状です。

特定処遇改善加算で待遇が確立される可能性が

リーダー級介護職員に選ばれる基準となり得る

しかし、そんな認定介護福祉士資格が今注目を集めています。それは、来年度の10月に創設される特定処遇改善加算において、この認定介護福祉士の価値が上がるのではないかと考えられているからです。

この特定処遇改善加算は、介護職員の人手不足の解消を目的として作られた介護報酬加算。勤続10年を目安としたベテランでスキルを要する介護福祉士について、月額8万円程度の待遇改善をするとしています。

この加算の配分方法は、一定以上事務所に裁量を認めていますが、明確な優先順位があり、このルールが、認定介護福祉士に有利に働くのではないかとされているのです。

ルール上、もっとも高い優先順位は『経験・技能のある介護職員(以下、リーダー級介護職員と表記)』。

2番目は『その他の介護職員』、最後に『その他の職種』としています。

このとき、リーダー級介護職員はその他の介護職員の倍以上の賃上げ額にすることが定められているため、必然的に、もっとも賃上げ率が高いです。

このリーダー級介護職員になるためには、スキルや経験を有していることが必要ですが、認定介護福祉士資格はその証明をするためのひとつの基準となる可能性があります。

そのため、取得することでリーダー級介護職員と認められ、待遇が上がりやすくなる可能性は大いにあるでしょう。

膨大な時間と費用に対して見合う価値があるかが問題

とはいえ、それだけで普及が進むとかというと、やはり難しいのではないかというのが一般的な見方。やはり、先述した負担の大きい認定条件が、このメリットを上回れるかという問題があるからです。

国家試験である介護福祉士資格においても、2016年度に受験者数が半分以上減少するケースがありました。これは受験資格が変更され、実務者研修が義務化されたことが大きな原因のひとつだったとされています。

実務者研修とは、高度な介護サービスを提供するための技術習得を目的とするもの。そのためには、最長で450時間の研修を受け、費用も最大で12万円が必要です。

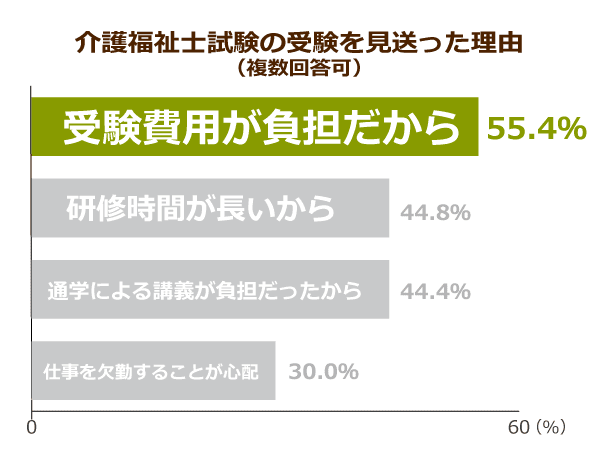

厚生労働省の委託で行われた調査によれば、介護業界において介護福祉士の資格を保持していない人のうち、諦めた人は46.3%と約半数。

その理由として、「実務者研修を受講するのに必要な費用負担が大きかった」が52.7%で最多。

続いて「実務者研修のため通学して講義・演習を受けるのが負担だった」が44.9%、「実務者研修に必要な研修時間が長い」が44.0%と、いずれも研修がらみの理由となっています。

国家資格である介護福祉士資格ですら、研修の負担を理由として資格取得を諦める人がいるなかで、民間資格であり、介護福祉士資格よりも膨大な時間と金銭を消費し、待遇保証のない認定介護福祉士資格を普及させるのはかなりのハードルがあるでしょう。

今後、頼みの綱となる特定処遇改善加算が施行された際、この認定介護福祉士がどれだけ影響を与えるか、あるいは資格保持のサポートする施策を国や行政が施行できるかが、普及の鍵となると考えます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 36件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定