EPA(経済連携協定)の外国人労働者、介護の在留資格を取得可能

試験を受けることなく在留資格「特定技能」へ移行できる

2019年4月10日、厚生労働省はEPA(経済連携協定)に基づいて来日し、施設などで4年間介護サービスに従事した経験を持つ外国人については、無試験で在留資格「特定技能1号」に移行できるとの発表を行いました。

特定技能1号に移行すると、さらに最長で5年間、介護施設などで働くことができます。

これまでEPAの外国人は、4年間の滞在中に介護福祉士国家試験に合格できなかった場合、帰国を余儀なくされていました。しかし、今後は「特定技能1号」の5年間も国試に挑戦できる期間となるので、以前よりも合格に向けた重圧は軽くなるでしょう。

介護福祉士の資格を取得すれば、在留期限の上限はなくなり、母国から日本に家族を呼び寄せることもできます。今回のルール改正は、今まさに合格を目指して介護現場で働いている外国人にとっては朗報でしょう。

ただし、外国人が「特定技能1号」のビザを取得するには、直近の介護福祉士国家試験において「合格基準点の5割以上の点数を得ていること」「すべての試験科目において点数を得ていること」の条件を満たす必要があります。

EPAでは外国人を受け入れて介護福祉士取得者を増やす狙い

EPAとは、2国間の経済連携を強化するために結ばれる協定のこと。

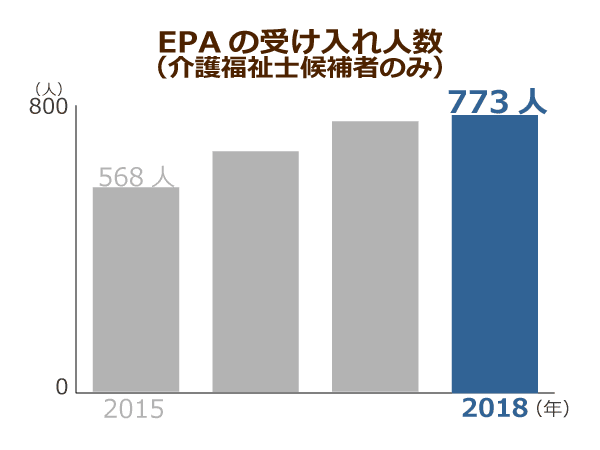

介護分野では現在、インドネシアやフィリピン、ベトナムから介護福祉士を目指す候補者を受け入れています。

来日した候補者は、介護福祉士養成施設などで働きながら研修を受け、介護福祉士国家試験の合格を目指すのです。

2018年10月までの約10年間のうちに計4,302人を受け入れ、そのうち756人が資格を取得しました。

今年3月に合格発表が行われた「第31回介護福祉士国家試験」では、EPAの枠組みで来日している外国人の合格率は46.0%。

578人が受験し、そのうち266人が合格しています。

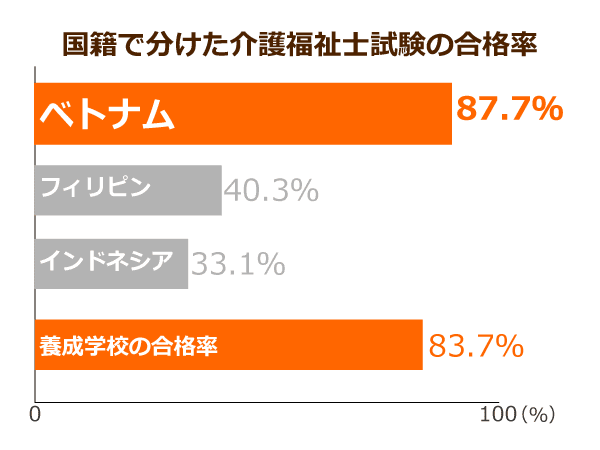

合格率を国別にみるとベトナムが突出して高く、インドネシアが33.1%、フィリピンが40.3%なのに対して、ベトナムは87.7%に上りました。

日本人も含めての全体の合格率は73.7%、養成学校の合格率が83.7%であることを考えると、ベトナム人の合格率の高さは注目に値します。これだけの合格率を記録したことは、介護分野におけるEPAの大きな功績とも言えるでしょう。

特定技能の在留資格を移行可能とした背景とは

そもそもEPAによる外国人受け入れは労働力確保が目的ではない

現在、外国人介護人材の受け入れは、以下の4種類の制度の下で行われています。

- 2国間の経済連携強化を目的とするEPA

- 専門的・技術分野における外国人の受け入れを目的とする在留資格「介護」

- 本国への技能移転を目的とする技能実習

- 労働力確保を目的とする特定技能1号(今年4月から導入)

このうちEPAについては、日本における労働力確保を目的とするもではなく、外国人に日本で実務経験を積んでもらい、介護福祉士資格を得てもらうということが主眼です。そのため、外国人が取り組む実務は、「実務研修」という教育訓練の性格を持っています。

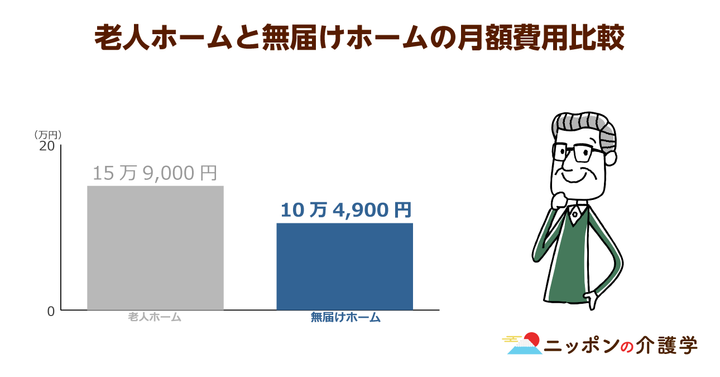

ただ、同資格を取得するには研修を行う必要があるため、外国人を受け入れる施設には相応の費用が必要です。

外国人の受け入れから介護福祉士の資格取得まではひとりあたり数百万円の費用が発生し、さらに指導のためには講師役の職員を割く必要があります。

よって、現場施設の負担は大きいと指摘する有識者は少なくありません。

また、受け入れ先の施設がいわゆる「ブラック施設」では国としての沽券(こけん)に関わるため、EPAの介護福祉士候補者受け入れ機関・施設の要件は、「定員30人以上」「介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていること」など、大手の介護施設しか受け入れができないような条件が定められています。

一方、特定技能1号の目的は、日本人の介護人材不足に対応するための労働力確保です。

この在留資格を得るには、「育成や訓練を受けることなく、一定程度の業務を遂行できる水準」でなければならない、と制度上定められています。

裏を返せば、訓練、育成をせずに現場に投入できるので、それだけ費用が浮くという見方もできるでしょう。

滞在期間の延長で介護人材を確保できる

今回、介護分野で特定技能の対象となるのは、EPAで4年間にわたって介護サービス業に従事したものの、介護福祉士資格を取得できなかった外国人。

EPAの制度に基づくと、4年で取得できなかった場合は帰国となりますが、そこから特定技能に移行することで、5年間も在留資格を延長することができます。

言い方を変えれば、「さらに5年間は、不足状況が続いている介護人材を日本から失わずに済む」というわけです。

現在、日本は超高齢社会に突入しており、高齢化は今後さらに進展していきます。内閣府の「平成30年版高齢社会白書」によると、推計で2065年には約2.6人に1人が65歳以上、3.9人に1人が75歳以上となる見込みです。

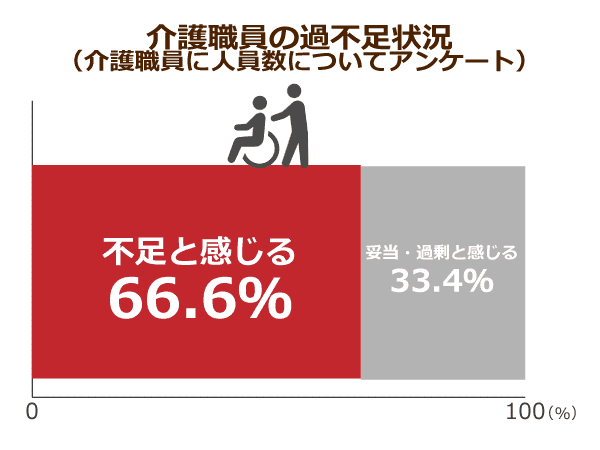

その一方、介護人材は人材不足状態が続き、「介護労働実態調査」(2017年)によれば、現場で働く介護職員の66%が人手不足を感じ、約9割の事業所が人材の採用は困難と回答しています。

他産業に比べて給与が低いこと、事業所同士での人材獲得競争が激化していることなどが影響し、各事業所は人材を思うように補充・確保することができないのが現状です。

今回の制度変更により、外国人が特定技能に移ることで滞在期間が最大9年間に伸びるというのは、介護現場にとっては望ましいことだと考えられます。

単純な労働力として現場へ投入させられる可能性が

そもそも特定技能の水準を満たしているのか

先述した通り、EPAの受け入れは「2国間の経済連携の強化」のために行われ、受け入れた外国人は労働力として扱われるわけではなく、あくまで技術を学ぶことが目的。この建前があるために受け入れ先は厳選され、受け入れにかかる費用も少なくありません。

外国人を受け入れる施設が負担する金額は、就業前研修までの負担だけで100万円を超え、後に支援費用が出されるとはいえ、就業後も毎月約30万円~50万円かかるといわれています。

受け入れ施設は大変ですが、外国人にとってはそれだけ教育コストをかけて研修を受け、スキルを磨くことができるわけです。

ところが、在留資格が特定技能1号に移行した瞬間、外国人に対して研修・指導を行うかどうかは施設側の判断に任されます。

特定技能1号の目的はEPAとは異なり、不足する人材を補うために労働力を確保することにあるので、外国人の受け入れ基準は「育成や訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準」と定められているからです。

しかし、EPAで4年間勤務したとしても、外国人労働者で介護福祉資格を持たない者が、それだけの水準に達しているかどうかは疑問が残ります。

EPA受け入れが新たな労働力として使われることも

EPAで来日した外国人は現地で看護過程などを修了してきた人材です。日本の介護現場でスキル、日本語能力を身に付けてきた人材であることを踏まえると、4年間の実務を経た外国人の介護人材は、一定水準の技能を持っているとは推測されます。

しかし、そのことを客観的に証明する手段はありません。そもそも、介護スキルの水準を証明するために、介護福祉士の資格取得をEPAにおける目的と定めたのではなかったでしょうか。

EPAの受け入れ人数が増加している中、在留資格制度の基準を基準を曖昧にするのは疑問を抱かずにはいられません。

今回は、4月から導入された介護分野における「特定技能1号」の在留資格について考えてきました。

EPAから特定技能への移行に関しては、外国人人材における介護スキル水準の測定方法など、整理すべき問題があるでしょう。

改正された要領が問題なく運用されるのかどうか、今後も注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定