凍死につながる低体温症に注意

凍死の年間死亡者数は熱中症を上回っている

気温と高齢者の関係と聞くと、多くの人が思い浮かべるのが夏場における熱中症ではないでしょうか。気温の高いところに居続けることで体調を崩し、ときには死に至る熱中症は近年その対策の必要性が特に叫ばれています。

しかし、熱中症以上に危険とされているのが凍死です。

厚生労働省が発表している『人口動態統計』の詳細死因分類には、熱中症に相当する「自然の過度の高温への曝露」、凍死に相当する「自然の過度の低温への曝露」いう項目があります。

それによると、2017年の熱中症での死亡者の数は635人であるのに対して、凍死の死亡者は1,371人となっており、なんと凍死者の方が倍以上多くなっているのです。

また、この凍死者のうち、65歳以上は1,105人となっており、凍死全体のうち、実に80%以上が高齢者となっています。

同じく、65歳以上の熱中症による死亡者は494人となっており、こちらも78%に迫る割合となっていますが、死者数や割合を考えると、凍死の方がより高齢者にとって脅威なのです。

今のような寒い季節では特に、凍死は高齢者やその家族がケアすべき重大な危険のひとつだと考えられるでしょう。

体温が28度まで低下すると昏睡状態となり、25度で仮死状態に!

直腸など、体の深部の温度が35度以下になることを低体温症と呼びますが、いわゆる凍死とは、この低体温症によって死亡することを指す言葉です。

体内深部の温度が35度になった場合、体温を維持するための血管の収縮や、熱を生産するためのシバリングと呼ばれる体の震えなどの症状が現れます。

この程度ではすぐに命の危険があるわけではありませんが、31度以下になった場合は震えが止まり、筋肉の硬直や脳の活動が低下するなどの症状があらわれます。この際、錯乱や幻覚などを引き起こすことが多いとされています。

さらに体温が下がった場合、30度で脈拍や呼吸の減少、血圧の低下などが起こり、28度では昏睡状態となり、25度で仮死状態、20度で死亡するというのが一般的です。

もちろん、年齢や体調、持病などによっては、比較的高い体温であっても死に至ってしまう例もあるため、そもそも低体温にならないように注意することが必要です。

特に高齢者は、身体能力の衰えや持病等により低体温症になりやすい上、寒さを自覚しにくくなるという特徴を持っていることが知られています。そのため、若年層よりもさらに、こうした低体温症へのケアが必要だと言えるのです。

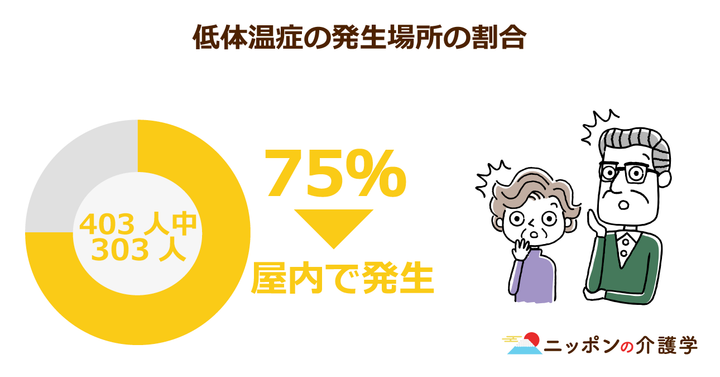

低体温症の75%以上が屋内で発生している

患者の平均年齢は70歳を超える

凍死という言葉には「雪山での遭難」あるいは「真冬の屋外」など、極端に寒い場所に長時間いることで引き起こされるものというイメージが一般的です。

しかし、実際の凍死は、そうした環境だけで起こっているとは限らないという現状がデータから明らかになっています。

2013年に日本救急医学会が発表した調査の結果によれば、2010年12月~2011年2月の3ヵ月間に低体温症で搬送された救急患者は418人。

このうち、屋内で発生したケースは303件、屋外で発生したのが100例となっており、実に75%以上が屋内で低体温症が発生しているのです。

これらの患者の平均年齢は70歳を超えており、高齢者が多くこの低体温症にかかっていることがわかります。

こうした傾向になった理由としては、高齢者には糖尿病や高血圧などの持病を持つ人が多いのに加え、先に述べた低体温症を自覚しにくくなるという特徴ゆえだと言えるでしょう。

また、高齢単身世帯の増加などにより、孤立する高齢者が多くなったことや、貧困層が多くなったという社会的な問題も影響を与えているのではないかと、専門家によって指摘されています。

アルコールによる影響にも注意を

また、凍死のリスクを増大される要因として知られているのがアルコールです。

日本救急医学会が発表した調査の結果によれば、寒冷曝露によって低体温症を引き起こした症例について原因を調べたところ、酩酊状態が原因となった例が316例中25例存在。これは、疾病の116件やその他の外傷の32件に次いで第3位です。

お酒を飲むと体が温まると思っている人は多いかもしれませんが、実際アルコールには発汗作用があるほか、アルコールの分解に多くの水分が消費されるため、長期的に見ると体温は下がるとされています。

さらに、アルコールによって身体機能が低下するほか、水分を失ったことで血行が悪くなるため、末端が冷え切ってしまうという症状にも陥りやすくなっているのです。

こうした影響か、酩酊状態による凍死は、気温15度から19度と、一般的に危険性が高くなると言われる気温11度よりも高い状況で起こるケースも確認されています。

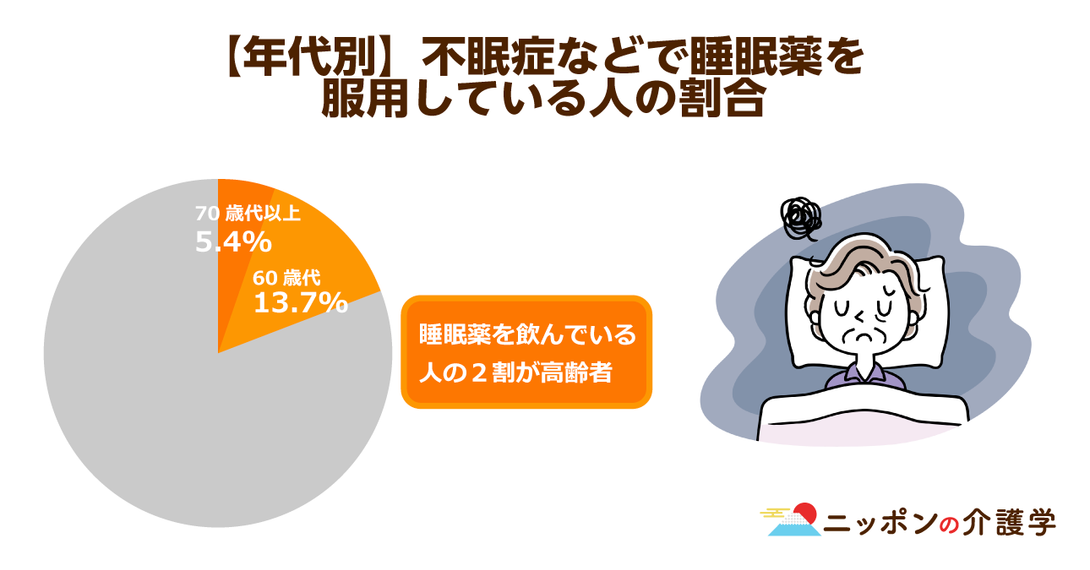

また、同じく気を付けるべきなのは、睡眠薬などとアルコールを一緒に摂取することです。

これを行うと体の中の薬が分解される時間が遅くなることから、薬の効果が高まり、長時間意識を失ってしまうケースなどがあります。こうした状況では、低体温症のリスクも高くなってしまうのです。

「すぐに温める」は誤った対処法

血圧が低下し、ショック状態になる危険性が

高齢者が、こうした低体温症に陥ってしまった場合、早急に医療処置を含めた対処が必要となることは言うまでもありませんが、ケアの際に気を付けなければいけないことがあります。

深部体温が35度から33度程度の軽度の低体温症では、温かい飲み物を飲ませたり、電気毛布などで体を温めたりして、体温を上げるのが有効な対処です。

しかし、体温が33度以下になる中度以上の低体温症では、急激に体温を上げようとすると、毛細血管が一気に広がることで血圧が低下し、ショック状態になる危険性があります。

特に、冷えやすい手足などの末端を温めた際には、心臓への負担が大きくなることから、最悪死亡する可能性もあるため、大変危険です。また、マッサージなどで血行を良くしようとするのも、同じく心臓に負担をかけることから注意が必要です。

そのため、多くの低体温症では、こうした急激に体温を上げようとする対処法はリスクが大きい、ということを覚えておくことが重要だと言えるでしょう。

中度以上の低体温症の高齢者には慎重な対応が必要

では、中度以上の低体温症の人を発見した場合では、どういう対処を行うべきなのでしょうか。もちろん、最初に必要なことは、救急車を呼ぶなど、低体温症に陥った人を医療機関に連れていける手はずを整えることです。

そのうえで、医療機関などに連れていくまでの応急処置として必要な対処法は、低体温症の状態によって変わります。

33度から30度の中度の低体温症では、少しの刺激で不整脈などの重篤な状態を引き起こす可能性があるため、体を動かさないように注意することが必要です。

通常、腋の下や鼠径部などに加温を行うべきだとされていますが、先に述べたショック状態に陥る危険性があるため、急激な加温にならないように気を付けることが重要となります。

体温が30度以下の重度の低体温症の場合では、呼吸や心拍などに問題が起こることがあるため、それらの状況をまず確認しましょう。

そして、必要な場合には人工呼吸や、心臓マッサージなどを行う必要があります。

熱中症と異なり周知が徹底されていないうえ、極端に寒い場所などでしか起きないというイメージによって、低体温症や凍死は発見が遅れがちです。熱中症と同じように周知の徹底と、正しい知識や対処を知っておくことが重要だと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定