統計によれば、年間死亡者数約125万人のうち、孤独死は約3万人といわれています。

割合でいえば、100人に1人が誰にも知られることなく人生の最期を迎えていることに。

さらに今後の予測として、2040年頃には孤独死が年間20万人に到達する可能性も指摘されています。

そもそもなぜ孤独死は増えるのか?家族・頼れる知人はなぜいないのか?背景を探るうちに見えてきた、今の日本が抱える社会問題の深刻さとは…?

増え続ける“独居老人”と未婚の男女。孤独死の危険性をはらむ、2つの大きな問題とは

いわゆる結婚適齢期にある人の中で「結婚している人は約50パーセント弱」というデータが示すように、2人に1人は結婚していないか、離婚した後も再婚していないことがわかっています。

親から独立して一人暮らしをしている人もいますが、その中でも2000年頃から社会問題になっているのが“パラサイト・シングル”と呼ばれる人々です。

“パラサイト・シングル”とは「学校を卒業後も親と同居し、基礎的な生活条件を親に依存している未婚者」のこと。かつては20代を指す言葉でしたが、問題が提起された頃から年月が過ぎるに従って、中心層は30代から40代へと移りつつあります。

総務省統計局の公表した統計データによると、“パラサイト・シングル”の人口は2003年には191万人で、33歳から44歳の全人口の約12パーセントでした。

しかし、2007年になると262万人で約15パーセント、2012年には305万人で約16パーセントと、その数も、割合も増加の一途を辿っています。

そこには大きな問題があり、「彼らは、同居する親が亡くなった後、社会的に孤立する可能性が高い」と専門家からは厳しい指摘がされています。つまり、超高齢社会を迎えつつある日本では今、「パラサイト・シングルの高齢化」という新たな問題が生まれているのです。

一方で、人間関係が希薄だといわれる都会における、「高齢者の孤独死」も増えています。

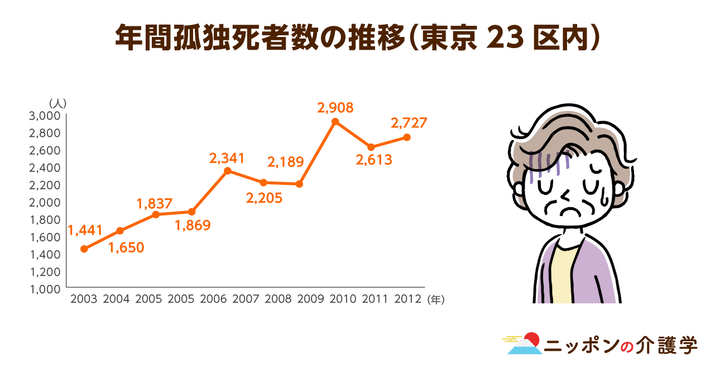

東京都監察医務院が公表している統計データによると、2003年には1441名だった東京23区内の孤立死が2012年には2727名に。

10年間で約2倍にまで到達しており、いわゆる“独居老人”が増加した結果、孤独に亡くなる方の数が倍増した事実が実感できるのではないでしょうか。

さて、ここに“パラサイト・シングル”たちまでもが高齢化を迎えたとしたら、一体どうなるのでしょう?「高齢者の孤独死」がさらに増えるであろうことは、容易に想像がつきますね。

誰とも話さない、誰にも頼れない…。独居老人を取り巻く孤独な日常とは?

内閣府が全国の60歳以上の高齢者を対象に実施した内閣府の「高齢者の経済生活に関する意識調査(平成23年)」によれば、一人暮らしの高齢者の電話や電子メールを含む会話の頻度は、夫婦のみの世帯、その他の世帯と比較すると、男女ともに「2、3日に1回」が圧倒的に高く、次いで「1週間に1回未満」と、ほとんど日常的に他者との会話がないことがわかります。

また、同じ内閣府の「高齢者の住宅と生活環境に関する調査(平成22年)」の統計データのうち「近所づきあいの程度」という項目では、一人暮らしの高齢者の実に約64パーセントが「つきあいはほとんどない」もしくは「あいさつをする程度」だと回答しています。

極めつきは「高齢者の経済生活に関する意識調査(平成23年)」の中から「困ったときに頼れる人がいない人の割合」。

一人暮らしの高齢者の5人に1人にあたる20パーセントが、驚くべきことに「誰にも頼ることができない」と回答。

これでは孤独死が増えるのも無理はありません。

「一人で暮らしていても寂しくはない」「身体が自由に動く間は問題ない」と思っている高齢者の方も少なくありませんが、会話をはじめとするコミュニケーションが生き生きとした暮らしにつながることは、多くの研究から実証されていることです。

たとえば、認知症予防として脳を活性化させるためにも、適度な距離感を保った他者との関わり合いは必要といわれています。しかし、一人暮らしをしている高齢者の方は決してコミュニケーションが十分とは言えないのが現状なのです。

孤独死防止のための「介護施設への入居」。しかしそれが、“したいのに、できない”という現実も

ご存知の通り、要介護3以上の認定がおりれば特別養護老人ホーム(特養)への入居が可能になります。

補助が出るため安く利用できたり、介護もセットとして入居できたりすることから、介護施設への入居を考えた時に最初に頭に浮かぶのが、この特養への入居ではないでしょうか。

しかし、これまたご存知の通り、特養の入居待機者は50万人を超えると言われており、数ヶ月、長い人では数年も待たされることが珍しくありません。

では、特養など介護保険の施設サービスではなく、民間の介護施設に入居すれば良いじゃないかと言われると、ここでは費用面の問題が発生してしまいます。

昨今、入居一時金0円というサービス付き高齢者向け住宅が増加傾向ではありますが、介護付をはじめとする各種の有料老人ホームでは入居時費用が高額に上ることも珍しくありません(※入居一時金制度は2015年度から廃止されます。

この話題は今後、お伝えする予定です)。

しかし、以前の【まとめ】ニュースでもご紹介した通り、退職後の資金としてまとまった金額を用意できている人は決して多くありません。

年金の支給額も年々下がる一方…。

介護施設に“入居したくでも、できない”という理由のひとつとして、費用という壁が高くそびえているのが現状なのです。

全国各地で行われている独居老人に対する見守りサービスは、果たしてどこまで有効か?

現状では自宅で一人暮らしの“独居老人”も多い上「住み慣れた家で最期を迎えたい」と希望する高齢者の方も数多くいらっしゃいます。そういった方々の孤独死を防ぐために、さまざまな種類の「見守りサービス」が全国各地で展開されるようになってきました。

たとえば、2014年度の夏から大阪府の寝屋川市社会福祉協議会がスタートした「緊急時安否確認事業」は、一人暮らしの65歳以上の希望者から合鍵を預かり、緊急時に安否を確認するというサービスです。

合鍵を用いた立ち入りの目安は「新聞や郵便物がポストに溜まっている」「洗濯物が何日も放置されている」などで、希望者がどんどん増えている状況だといいます。

また、最近では新聞配達員や宅配ドライバーによる安否確認のような定期巡回をはじめ、赤外線センサーや水道の使用量などを利用した「見守りサービス」も始まっており、人の目と機械の目を組み合わせた複合的な取り組みも、少しずつ充実しつつあるといっていいでしょう。

しかし、これらの「見守りサービス」は、言ってみれば孤独死を防ぐための最後の命綱であり、日々の孤独を埋めてくれるものではありません。

ご近所付き合いがなかったり、話す相手がいなかったりする場合、「何とかギリギリで発見してもらうための手段」だと考えておいた方が良さそうです。

理想をいえば、やはり一人暮らしを避けることが最大の防止法となるでしょう。

誰にも助けを呼べず、看取ってくれる人もなく…。悲惨な孤独死を防ぐためにできること

孤独死の悲惨なところは、生命が終わろうとするその瞬間まで、誰にも助けを呼べず、一人で亡くなったことを気づかれない場合がある点です。

死因に関しても「老衰」や「病死」といった一般的なものだけではなく「餓死」や「凍死」といった信じがたい事例も報告されています。

そして、孤独死を迎えた人の死体は、なかなか気づかれることがないため、時間が経過してから発見されるケースが多く、腐乱した状態を過ぎて、ミイラ化や白骨化している場合が多いとのこと。

ギリギリで助け出された人でも、餓死寸前で立ち上がることができないほど衰弱しているケースが目立ち、救助の甲斐なく短期間で亡くなられてしまうケースも…。

高齢者の方が一人で暮らしている事情は人それぞれです。しかし、総務省統計局が公表したデータによれば、今や日本の高齢者人口は3186万人に達し、4人に1人が65歳以上といわれています。

全人口のうち高齢者が占める割合は2035年には35パーセント近くまで増加すると推測されていることから考えると、孤独死を防ぐためにはやはり、元気なうちから地域のコミュニティーに積極的に参加したり、近所づきあいを活発にしたりする必要があるのではないでしょうか。

そして理想としては、少しずつでもお金を貯蓄にまわして、来るべき時や不測の事態、介護施設への入居費用などに備えておく必要があるのでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定