NTT東日本と神奈川県宅地建物取引業協会のコラボで実現

テクノロジーの力で独居高齢者の暮らしを見守る

2020年1月28日、NTT東日本から高齢者の新たな見守りソリューション実証実験に関する発表がありました。

実験の目的は、IoT見守りセンサー「LASHIC(ラシク)」を独居高齢者へ活用することです。

この実証実験は、NTT東日本と公営社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会が協力して、有限会社小田原不動産の保有物件で暮らす一人暮らしの高齢者を対象に行われます。

NTT東日本が開発しているIoT見守りセンサーは、次のような仕組みで高齢者を見守ります。

まず、部屋の数ヵ所にIoT見守りセンサー「LASHIC(ラシク)」を設置します。

LASHICの料金は月額980円~で、コンセントとWi-Fiがあれば利用できます。

センサーが、室内の温度や湿度、照度や運動量・動きといった情報から、高齢者の状態を確認します。

異常時には、メールやアプリによるプッシュ通知でお知らせします。

万が一、「入居者に一定時間動きがない」といった時には、スマートフォンやPCにアラートが出て、異常事態を即座に把握し、スマートフォンに通知が届きます。

NTT東日本が、このようなIoT見守りセンサーの活用を目指すのには、どういった背景があるのでしょうか。

独居高齢者増加により孤独死も増加

高齢化が進む日本。高齢者の暮らし方にも大きな変化が現れています。

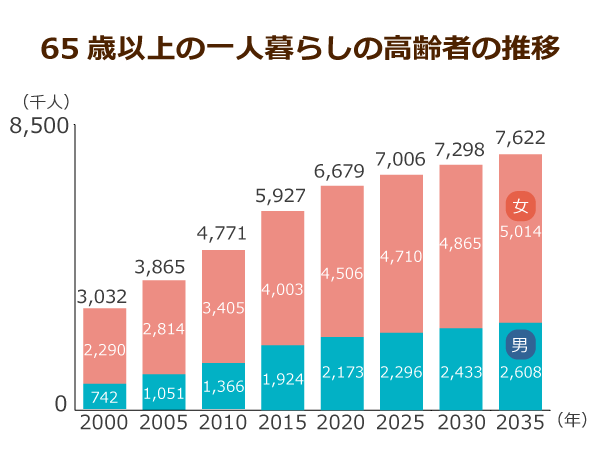

その大きな特徴の一つが、一人暮らしの高齢者の増加です。

それに伴って、一人暮らしの人が誰にも看取られることなく死亡する孤独死の数も、増加傾向を見せています。

日本の場合、総人口に対する65歳以上の割合、いわゆる高齢化率は27.7%。

2017年10月1日時点の日本の総人口は1億2,671万人なので、>65歳以上の高齢者人口は3,515万人にものぼります。

この内訳を見てみると、65〜74歳は男性843万人、女性924万人、合計1,767万人で、総人口の13.9%。

そして「後期高齢者」とも呼ばれる75歳以上人口は男性684万人、女性1,065万人、合計1,748万人で、総人口の13.8%です。

世帯別の家族構成で見ると、全世帯の実に半数に高齢者がいるのが、日本の現状です。

さらに、高齢者の単独世帯、つまり独居高齢者が目立って増加傾向にあるのがポイントです。

一人暮らしの高齢者は、1980年時点で男性約19万人、女性約69万人に過ぎませんでした。

当時の高齢者人口に占める割合も、男性4.3%、女性11.2%とかなり低い水準でした。

しかし、それから35年後の2015年時点のデータによれば、独居高齢者は男性約192万人、女性約400万人と膨張。

高齢者人口のうち、一人暮らしの高齢者は男性で13.3%、女性では21.1%に達していて、家族を持たない一人世帯の高齢者の増加が顕著だとわかります。

人との交流が少ない男性のほうが発見されにくい

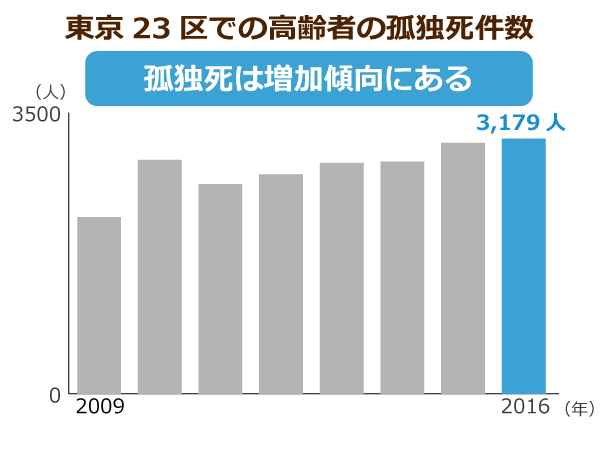

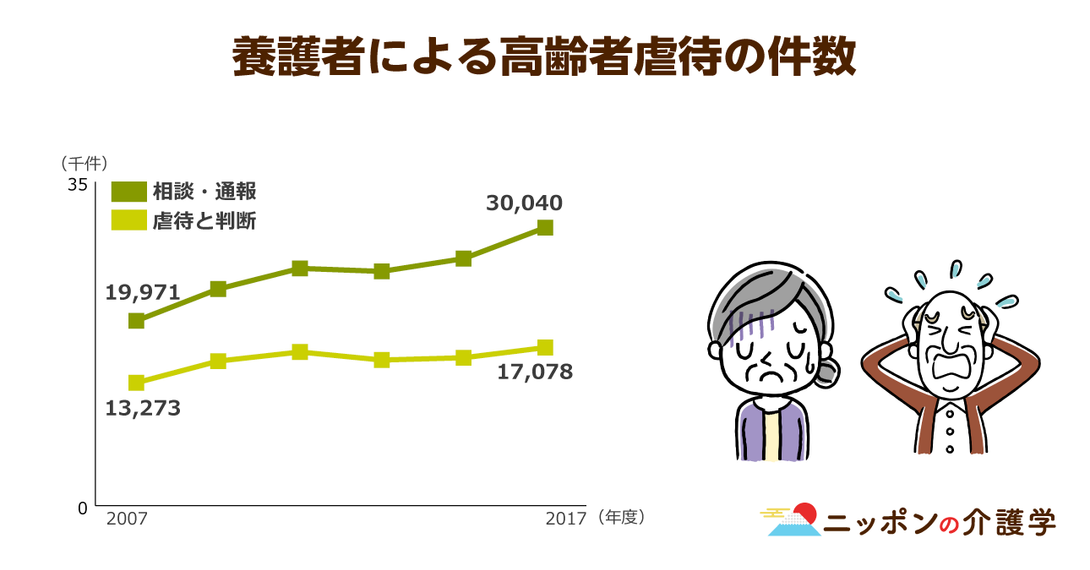

東京23区内で孤独死をした高齢者の人数は、東京都監察医務院のデータに色濃く現れています。

65歳以上、一人暮らしの高齢者の自宅死亡者数は2013年の1,451人から2015年3,127人に。2年で倍増しました。

更新

女性は平均死後6日で発見されている一方、男性は平均死後12日で発見されています。

独居老人は部屋を借りられない?

孤独死の増加だけでなく、家やマンションを借りられない点も問題となっています。

不動産業界では、高齢者に物件を貸したがらない傾向があるためです。

高齢者は若い世代に比べると早く亡くなる可能性が高い入居者です。

とくに一人暮らしの高齢者となれば、身寄りがいない、何かあっても家族が駆けつけるまで時間がかかる、亡くなった時の発見が遅れる、など貸し主側からするとリスクが大きく、できるだけ貸したくないのが本音といえます。

もし、孤独死をして発見に時間がかかれば、事故物件という扱いになってしまいます。

事故物件の入居率は悪くなるため、マンション全体の価値も下がり、収益に大きな影響を及ぼす危険性も高くなります。

また、死後数日以上経った部屋の清掃代は高額になるので、貸し主にとって金銭的な負担が大きくなります。

孤独死の原状回復費用は、平均39万円といわれています。

家族や親戚などの遺族がいた場合は、この費用は遺族が負担することになります。

ところが、もし遺族にあたる人がいない場合、原状回復費用を貸し主側が負担せざるを得ません。

このように、物件の価値の低下や孤独死の原状回復費用負担のリスクから、独居高齢者に対して賃貸契約を敬遠するオーナーも少なくなく、高齢者の住まい確保の大きな壁となっています。

地域とかかわりを持つことも、孤独死対策として重要

30%に迫ろうとする高齢化率を受けて、一人暮らしの高齢者も安心して暮らせる社会にしていくには何が必要なのでしょうか。

高齢者は、仕事をリタイアや配偶者やその他家族との死別などをきっかけに、地域社会や人間関係で孤立化しやすいのが特徴です。

そのため、高齢者一人ひとりを地域全体で見守る姿勢が求められます。

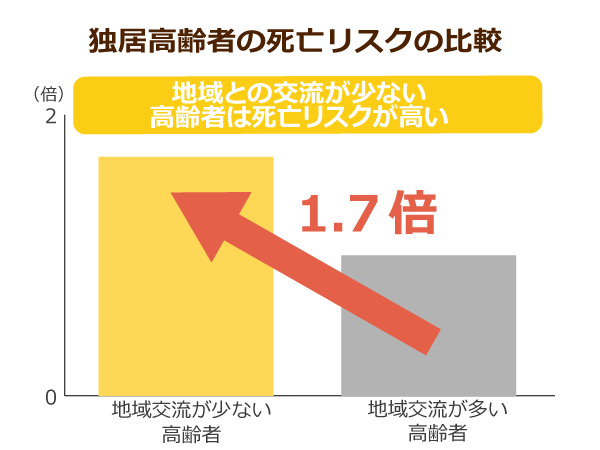

筑波大学の研究調査でもご近所付き合いが少ない一人暮らしの高齢者世帯では要介護の状態になる、または死亡する人の割合が1.7倍高いといったデータがあります。

つまり、社会の中で周囲の人たちとコミュニケーションを図ることは、生き甲斐や健康面にも良い影響をもたらす のです。

このことを踏まえて、地域で住民同士のコミュニケーションを図る試みが全国各地で少しずつ見られるようになりました。例えば、福井県の「黄色いハンカチ運動」もその一つ。

住民は、朝起きて健康面などに問題がなければ、玄関先に黄色いハンカチを掲げます。

ハンカチは夕方になったら片付けます。

老人会の役員が見守り隊となって、ハンカチの状態を毎日チェックしています。さらに、周囲の人たちは「ハンカチが掲げられているかどうか」で朝夕2回の安否確認が自然にできる仕組みとなっています。

この取り組みは高齢者世帯だけでなくて、集落を挙げて行っているのもポイントです。

今後は、こうした人的な安否確認による見守りの仕組みに加えて、テクノロジーを活用した見守りの仕組みづくりが重要になってくると考えられます。

IoT見守りセンサーなどのIT技術は今後、一人暮らしの高齢者がますます増える日本で活用が進むことでしょう。

技術と合わせて地域との連携も大切です。

テクノロジーの力をうまく取り入れつつ、社会全体で地域住民が高齢者を見守る体制づくりが必要なのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定