高齢者こそ「備えあれば憂いなし」

地震が増えているわけではないが備えは大切

2020年5月4日と6日に、千葉県北部で最大震度4の地震が発生しました。また、6月1日にも、関東で震度4を観測する地震が発生しています。

地震が頻発する中、「新型コロナの流行下で大地震が起きたらどうしよう」と不安に思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、気象庁の震度データベースによると、例年に比べて今年の地震の発生回数がとりわけ多いわけではありません。

5月までの発生状況を見る限り、2020年だけ特に危険ということではないようです。

しかし、経済産業研究所・上席研究員の藤和彦氏は、2020年4月に首都圏での直下型地震の特徴である「縦揺れ」の地震が生じたことを指摘。次のように警鐘を鳴らしています。

「通常の場合でさえ、災害救助に必要となる自衛隊や消防、警察、医療スタッフなどのマンパワーは限られているのに、現在は新型コロナのパンデミックという異常事態である。大規模地震の発生を予測することで世の中をいたずらに騒がせるつもりは毛頭ないが、備えあれば憂いなし」

このような状況だからこそ、大地震発生に備えておく必要性があると言えます。

特に自力での避難が難しい高齢者の場合、新型コロナ流行下での震災発生時の対策を考えておく必要があるでしょう。

高齢者の震災被害は深刻

大地震が発生した場合、高齢者の被災状況は深刻化する傾向にあります。

特に介護施設などでは、自力で行動することが難しい要介護者が多く、パニックを起こす方も少なくありません。スムーズに避難することが難しい状況が起こりやすいのです。

東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県ので少なくとも59ヵ所の高齢者入居施設が被災し、入居者と職員あわせて578人が死亡または行方不明となっています。

また、1995年の「阪神・淡路大震災」で亡くなった6,432人のうち、65歳以上の高齢者の割合は約50%に上りました。

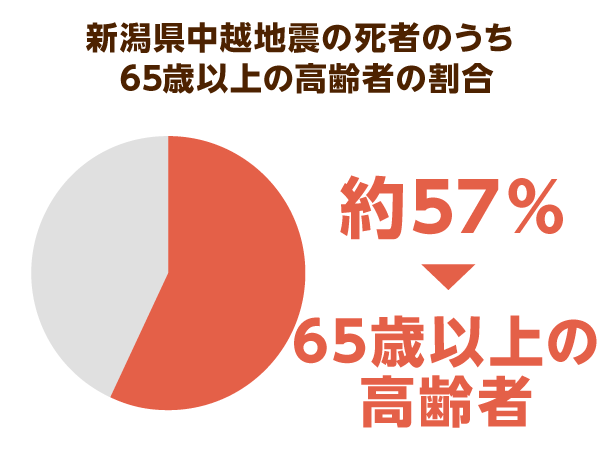

さらに2004年の「新潟県中越地震」では、「地震によるショック死」なども多く、65歳以上の高齢者が死者の約57%を占めています。

高齢者や要介護者は、避難生活や復旧活動において他者による支援が不可欠です。

大地震が発生した場合の高齢者が直面し得る問題として、以下の項目が挙げられます。

避難前

- 防災無線に気が付きづらい

- 必要な情報が得られない

避難時

- 自力での避難が困難

- 心身状態の衰え

- 危険性が低いと判断してしまう

避難後

- 避難先での環境対応が困難

- トイレの使用が困難

新型コロナ流行下で大地震が発生した場合のリスク

震災により「3密」が避けられない可能性も

新型コロナ流行下で大地震が発生し、避難所への避難が必要になった場合、狭い空間に大勢が集まって共同生活を行うことになるので、感染リスクが高まることが懸念されます。

現在、厚生労働省は新型コロナの集団感染を防止するため「3密」を避けるよう提唱していますが、避難所で「3密」を避けることは難しいと推測できます。

災害後、家屋倒壊による危険性などがなければ、感染リスクが低い自宅など、少人数で個別空間を確保できる避難先を選択し、密集空間を避けることが必要となるでしょう。

また、どうしても避難所に避難しなければならない方に対しても、できるだけ少人数で個別空間を確保できるように、対策を整えることが求められます。そのためには、災害に備えた事前の情報共有や仕組みづくりが大切です。

厚生労働省は災害時における福祉支援体制の整備を推進

特に基礎疾患のある高齢者の場合、避難所での生活は難しいと言えます。一般避難所とは区分し、被災地外の施設や福祉避難所などに収容するなど、行政や地域社会が連携して対応策を考える必要があるでしょう。

東日本大震災や熊本地震の発生時、高齢者や要介護者に必要な支援が行われなくなった結果、生活機能の低下や要介護度の重度化などの2次被害が生じたケースが発生しています。

近年、厚生労働省は、過去の災害から得た教訓をもとに災害時における福祉支援体制の構築を推進するため、各都道府県において一般避難所で災害時要配慮者に対する福祉支援を行う「災害派遣福祉チーム」を編成する仕組みづくりを進めています。

さらに、一般避難所にこのチームを派遣して支援体制を確保できるように、各都道府県が取り組むべき基本的内容をまとめた「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」を策定しました。

ただし、これらの対策は「新型コロナ流行下での災害発生」を想定したものではありません。今後起こりうる災害にどれだけ有効性を発揮するのかについては、不明な部分も多いと考えられます。

「福祉避難所」で要介護者の安全確保

自分が住んでいる地域のどこにあるか、意外と知らない「福祉避難所」

要介護者のうち、避難所での生活が特に難しくなると考えられるのが認知症の方です。

社会福祉法人東北福祉会の認知症介護研究・研修先代センターが監修した「避難所での認知症の人と家族支援ガイド支援者用」は、認知症の方が避難所で生活を継続できる限界は平均で約3日という調査結果を発表しています。

認知症の方の場合、症状によっては徘徊など常時支援を必要とするケースもあるため、長期に渡って一般の避難者と生活することは難しいと考えられます。

認知症の方が避難を必要する場合、「福祉避難所」を利用することを検討しましょう。

「福祉避難所」とは、高齢者や障がい者、乳幼児など特に配慮を必要とする人が滞在できるように、支援体制や生活環境が整えられた避難所のことです。

一般の避難所よりも手厚い支援を受けることができるので、認知症の方が比較的過ごしやすい環境で避難生活を送ることができます。

認知症の方の場合、自力で「福祉避難所」に避難することは難しいため、介護者が「福祉避難所」に避難できるように誘導することが大切です。

情報収集が要介護者の安全確保につながる

そもそも、「福祉避難所」自体を知らないという方が少なくありません。

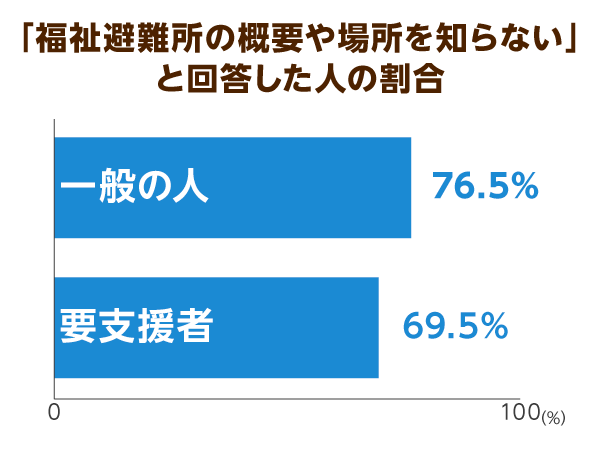

内閣府が行った調査によると、「福祉避難所についてどの程度知っていたか」を問う質問に対して、一般の人は76.5%、要支援者は69.5%が「福祉避難所がどういうものかも、自分が住んでいる地域のどこにあるかも知らなかった」と回答しました。

介護者や要支援者は、災害時に備え、「自宅から一番近い福祉避難所はどこか」を把握しておくなど、事前に情報収集しておくことが大切です。

「福祉避難所」の具体的な場所や指定施設については、各自治体のホームページで確認できますので、避難経路も含めて普段から対策を考えておきましょう。

今回は、新型コロナへの感染対策を行う一方で、大地震に備えることの大切さについて考えました。在宅介護をしている方は、最低限、「福祉避難所」の場所を確認しておくことが必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定