絶えない介護職員による虐待事件

地方の介護施設で虐待事件が発生した

介護を必要とする高齢者が適切なケアを受けられる場所である、介護施設。しかし残念なことに、その介護施設内で働く一部の介護職員によって、高齢者への虐待事件は現在も発生し続けています。

最近も、地方の特別養護老人ホームで、複数の介護職員による入所者への虐待が判明。

「決まった分量の食事を与えない」「暴言を吐く」「バリケードを作って逃げられないようにする」などの行動が繰り返されていました。

しかも、介護を担当する職員の半数以上が虐待に関わっていたというショッキングな事実も明らかになっています。

高齢者の虐待件数は過去最大に

以前から、高齢者施設での虐待は問題視されてきました。

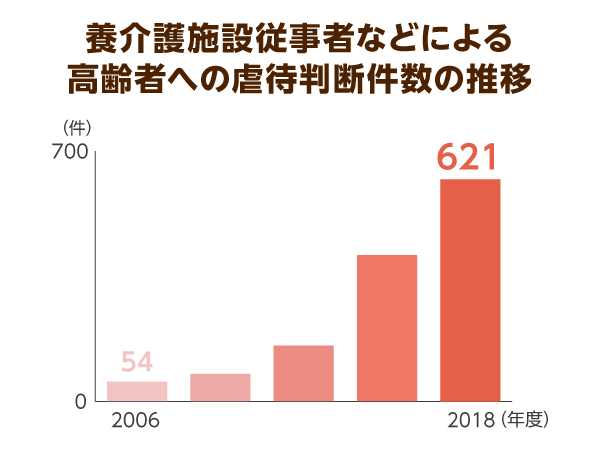

2019年末に発表された厚生労働省の統計によれば、2018年度の高齢者施設での虐待は過去最多の621件が確認されています。

このうち、複数の被害者が確認されるケースもあることから、被害者数は927人にものぼっています。

高齢者虐待は、12年連続で件数が増加。2017年度と比較すると21%以上も増加していることもわかっています。

前述の厚生労働省の統計では、高齢者虐待の要因は「教育・知識・介護技術などに関する問題」が60.1%、次いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」が26.4%であることがわかっています。

虐待数増加は、社会的な関心の高まりにより通報件数が増加したことが要因とも言われていますが、介護の現場での人手不足や、それによる介護職員のストレスも指摘されています。

実は在宅介護に多い⾼齢者虐待

在宅介護は家族の精神的負担が大きい

2006年に施行された高齢者虐待防止法では、虐待の種類を以下の5つに分類しています。

| 身体的虐待 | 身体に傷や痛みが生じる、生じうる暴力と外部との接触を遮断する行為 |

|---|---|

| 介護や世話の放任・放棄 | 長時間の放置や虐待の放置など身体的・精神的状態や生活環境を悪化させること |

| 心理的虐待 | 脅しや侮辱などの暴言、嫌がらせ、無視など精神的に痛みを与える行為 |

| 性的虐待 | 要介護者本人が同意しない性的な行為 |

| 経済的虐待 | 要介護者本人が合意しない状態で金銭や財産を不当に使用・処分、本人の使用を制限すること |

高齢者施設での虐待件数が増加していますが、高齢者虐待は必ずしも施設内でのみ起こっているわけではありません。

統計で見ると、在宅介護を受けている高齢者が家族などから虐待される件数の方が多いのです。

長崎県のケースでは、2018年の虐待件数は高齢者施設よりも家族によるものの方が圧倒的に多いことがわかっています。

ではなぜ、在宅介護で家族による虐待が起きるのでしょうか。

その要因には、高齢者施設での介護職員のケースと同様に「ストレス」が挙げられます。

要介護者を介護する家族は、日々自宅での介護で大きなストレスを抱えやすくなり、介護疲れを起こしてしまいがちです。また、ストレスや介護ストレスにより、「うつ」を患ってしまうことも。

このような介護者への精神的・肉体的負担が、虐待につながっているのです。

高齢者虐待に無自覚なケースも

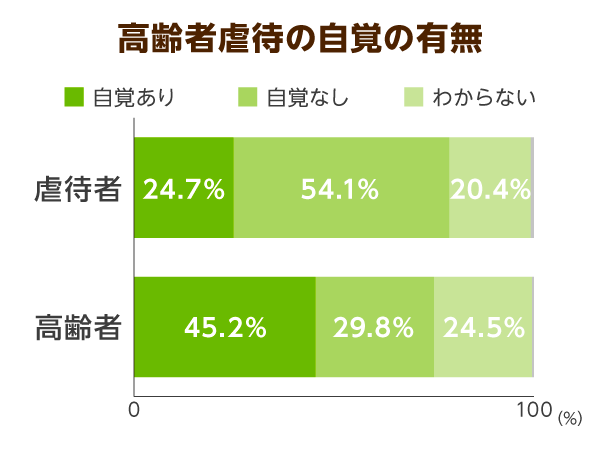

主に家族の介護を行う在宅介護の場合、実は虐待の自覚がないケースも多くあります。

厚生労働省の調査によれば、虐待の自覚がないケースは虐待者が54.1%、高齢者が29.8%と、決して少なくない割合です。

つまり、第三者から見て明らかに虐待であるケースであっても、当事者が無自覚である場合は虐待の事実の発見が難しくなってしまいます。

高齢者虐待は双方の自覚にかかわらず、高齢者の権利が客観的に侵害されていると認められるかどうかで判断されます。

ところが、第三者の目に触れる機会が少ない在宅介護では、どうしても虐待を防ぎにくいのです。

連携と早期発見によって虐待を防ぐ

ネットワーク連携で予防に努める自治体の動きが活発化

高齢者虐待は介護施設の中よりも家庭内で、家族により起こっているケースが多いため、第三者が虐待を発見して通報をしたり、虐待を未然に防いだりすることが難しいのが実情です。

しかし、超高齢社会となっている現在、要介護状態の高齢者も増加しています。今後も在宅介護を受ける高齢者が増えるとともに、高齢者虐待の件数も増えることが予想されます。

そこで、発見が難しい家庭内での高齢者虐待の被害を防ぐために、一部の自治体では地域での見守りを強化しています。

神奈川県大和市は、大和警察署と市内の介護事業者の連携のもと、家庭内での介護疲れなどによる高齢者虐待のほか、特殊詐欺や認知症高齢者の徘徊などを防ぐ情報共有のための「やまと高齢者あんしんネットワーク」を設立。

介護事業者49社が加盟し、自治体や警察とタッグを組んで高齢者を見守ります。

また、香川県三豊市では高齢者虐待や障害者・児童虐待を防止するために三豊署と連携を強化する協定を締結。虐待のように緊急性が高い事案や危険性の高い事案の情報を共有して速やかに対応し、早期の安全確保につなげます。

周囲の注意による早期発見が予防の鍵になる

虐待を防ぐためには、自治体単位での取り組みに加えて周囲が注意を払うことも大事です。

すべての高齢者虐待のケースが傍から見て明らかに判別できるものではありませんが、以下に挙げる虐待発見のポイントを参考に、早期発見につなげましょう。

身体的虐待の場合

体に不自然な傷やあざが見られることがあります。

あざが離れた部位に複数ある場合は、特に注意が必要です。また、あざの色は時間の経過によって紫、褐色、緑、黄色と変化していくので、色を見ることであざができたタイミングをある程度把握できるでしょう。

このように、あざの場所や色は、身体的虐待を判断するひとつの目安となります。

そして、不審な傷やあざを見つけたのであれば、介護者や要介護高齢者に傷やあざができた理由を尋ねてみましょう。高齢者本人は介護者をかばって虐待の事実を話さないことがありますが、介護者の話し方が不自然でしどろもどろな場合は、虐待が疑われます。

心理的虐待の場合

介護者は、介護疲れやストレスの蓄積により、高齢者に攻撃的になりがちです。

身体的虐待のような見た目の変化が少ないため、介護者の様子も含めて注意深く見守るのがポイントになります。

経済的虐待の場合

経済的虐待も、第三者では発見しづらいものです。

各家庭により経済状況は異なるうえ、要介護者の収入で生活を支えている家庭も多いからです。要介護者の金銭を使っているからといって必ずしも虐待にはつながりません。

- 要介護者本人の意思に基づいた金銭や財産管理をしているか

- 本人の同意を得て金銭を使用しているか

- それにより介護に支障をきたしていないか

以下のような基準が、虐待か否かを判断するポイントとなるでしょう。

虐待を受けている要介護者の中には、自分の状況を把握するのが難しいような認知症を患っている人も多くいます。

さらに在宅介護の場合は、第三者から見えないところで家族からの虐待が行われることがほとんどです。

虐待の早期発見のためには、自治体との連携に加えて周囲が早期発見することが大切なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定