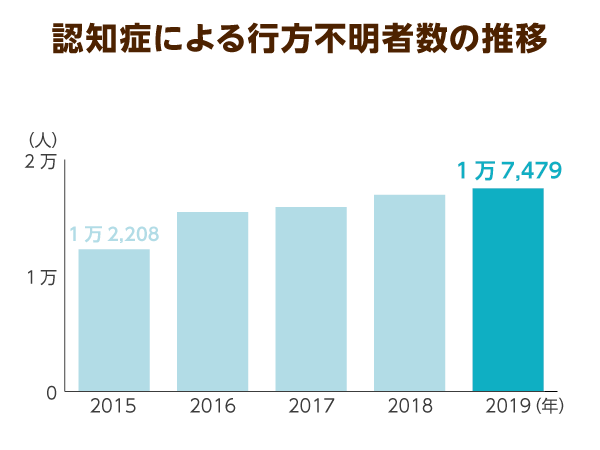

認知症での「徘徊」が増加し続けている

行方不明者は過去最多を更新した

7月2日、警察庁は、2019年の1年間で「認知症が原因で行方不明になったと警察に届け出があった人」の数が、前年比552人増となる1万7,479人に上ったことを公表しました。

これは7年連続で過去最多を更新。集計を開始した2012年から約1.8倍も増えています。

認知症による行方不明者の内訳は、男性が9,503人、女性が7,976人。

都道府県別にみると、最も多かったのは大阪府の2,007人で、以下、埼玉県の1,960人、兵庫県の1,778人、神奈川県の1,593人、愛知県の1,468人、東京都の1,174人と続いています。

なお、2018年以前の届け出も含め、2019年中に発見された認知症の行方不明者数は1万7,340人。このうち、警察または届け出人が所在を確認した人数が1万6,775人で、死亡していたのが460人、届け出の取り下げが105人でした。

所在確認の時期は全体の71.7%が届け出当日でしたが、中には2年以上かかったケースもありました。

日本では高齢化がさらに進んでいくため、認知症を原因とする行方不明者は今後も増加し続ける可能性も。警察・自治体・民間事業者らが密接に連携して、早期発見に向けた取り組みを強める必要があります。

徘徊は認知症の行動・心理症状のひとつ

徘徊とは、認知症の「行動・心理症状」と呼ばれている症状のひとつで、屋内外を問わず、うろうろと歩き続ける行動を指します。

認知症の症状は、以下の2つに分類されます。

|

|

|

|---|---|

|

|

記憶障害などにより、すべての人に現れる |

|

|

本人の性格や生活環境、体調などによって発症状況に違いがある |

行動・心理症状に分類される徘徊は、症状に個人差が大きく現れます。徘徊の症状が出るようになると、徘徊中に事故などに遭うリスクが生じます。そのため、本人の命を守るためにも、徘徊が生じたら速やかに保護する必要があります。

また、認知症発症者の中には「夕暮れ症候群」と呼ばれ、夕方になると徘徊しようとする傾向のある人がいます。

夕方は、職場から帰宅する、晩御飯の準備をするなど、一般的な日常の中でも慌ただしくなる時間帯。

自宅にいるにもかかわらず「夕方になったのに、ここにいてもいいのかしら?」などと落ち着かない気持ちになり、屋外に出て徘徊を始める方がいるのです。

徘徊中の事故で家族に損害賠償が発生

徘徊の原因は「記憶力の低下」

認知症を発症すると、中核症状により記憶障害をはじめ、時間や場所、人物の判別ができなくなる見当識障害、物事の理解に時間がかかる判断力障害などが生じます。

徘徊症状はこうした中核症状が出始めて、さらに不安やストレスが重なることで発症することが多いです。記憶障害によって直近のことが覚えられなくなり、外出時は本人なりの目的があったのにそれを忘れてしまい、そのまま徘徊につながるケースが少なくありません。

また、見当識障害によって現在自分がいる場所がわからなくなり、不安なために歩き回った結果、そのまま徘徊という状態になってしまうことも見受けられます。さらに判断力障害で道に迷っても人に道を尋ねるなどの判断ができず、家に戻れなくなることも多くあります。

一方で徘徊が生じる理由は、認知症の状態になる原因によっても以下のように違いがあります。

|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

時間・場所の認識力が低下している | 道に迷いやすく、その際の焦りと不安が発症につながる |

|

|

パーキンソン症状がみられる | 幻視症状が生じるため、幻の人影を追ってそのまま徘徊してしまう |

|

|

脳卒中をきっかけに発症する | 夜なると妄想や見当識障害などの症状が出る「夜間せん妄」によって夜中の徘徊が起こりやすい |

認知症者の家族は「賠償責任」を負うべきか

徘徊中に交通事故などに遭う認知症の方は数多くいます。しかし状況次第では、徘徊中に被害を受けるだけでなく、他人に対して被害を与えてしまうというケースもあります。

例えば、2007年に認知症で徘徊中の男性が列車にはねられて死亡するという事故が起こりました。その際、JR東海は、遺族である男性の妻に監督責任があるとして約720万円の損害賠償を求めました。

この裁判では逆転判決で家族の倍賞責任が否定されましたが、認知症の方が他人に損害を与えた場合、家族にその責任が追及されるケースもあるわけです。認知症発症者の介護をしているご家庭は、自らが追う責任を回避するためにも、適切な徘徊対策が必要です。

こうした事態を受けて、対策を進めている自治体もあります。長野県南箕輪村では、東京の損害保険会社と保険契約を締結。希望する村民は、1人あたり年間1,990円の個人賠償責任保険に加入できます。この保険料の半額を、村が補助するシステムです。

これにより、認知症発症者が線路に立ち入って列車の運行を妨げたり、他人にけがをさせたりした場合、1事故につき5億円を上限とする保険金が家族らに支払われるのです。

早期発見と見守りに役立つ新技術に期待が集まる

初期段階で認知機能の低下を発見できる

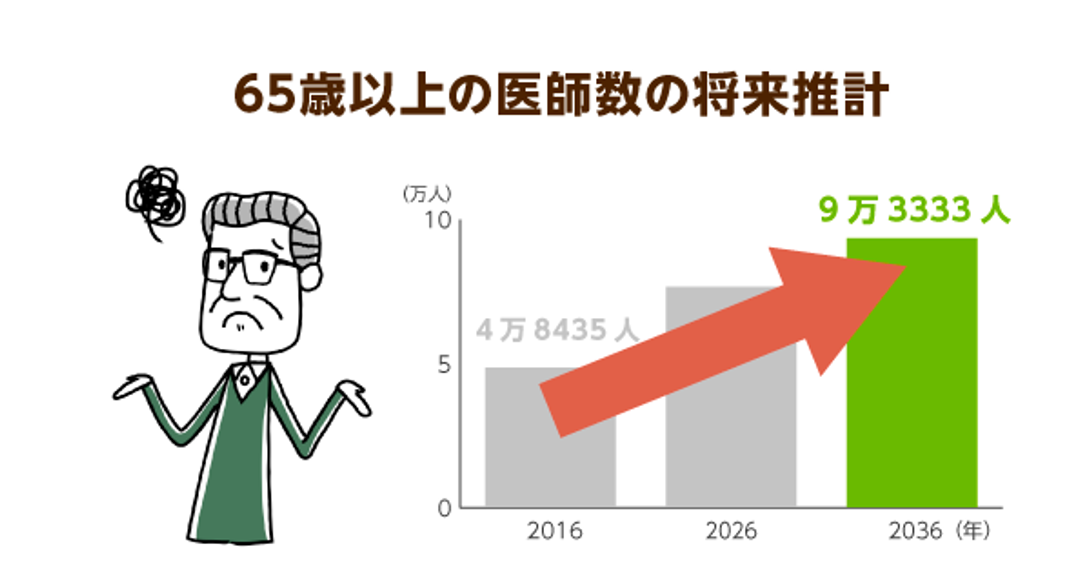

現在、日本では65歳以上の約15%が認知症を発症し、厚生労働省によると2012年時点での推計患者数は約462万人。さらに、認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI)」の状態にある高齢者は約400万人いると言われています。

認知症は早期に兆候を発見し、食生活や生活習慣を改善すれば、本格的な症状への移行・進行を抑制できるケースが多くあります。

そのため近年、MCIもしくは認知症初期の段階で認知機能の低下を発見できる医療技術へのニーズが高まりつつあります。例えば以下のように、各研究機関で研究・開発が進められています。

1.大阪大学産業科学研究所

「高齢者に足踏みしながらクイズに答えてもらう」という方法で、認知機能を確かめることが可能な技術を開発しました。

2.国立長寿医療研究センター

アルツハイマー病を早期に診断する手法の確立を目指して、血液中の関係物質を調べる臨床研究を実施。200人を対象としてデータを収集し、3年以内の実用化を目標にしています。

QRコードを活用した地域の見守りなども

近年、認知症発症者の徘徊が生じた際に、速やかに本人を発見できる仕組みを導入している自治体が増えてきました。

和歌山県新宮・東牟婁郡(ひがしむろぐん)の6市町村は、今年7月1日から、徘徊により行方不明になる恐れがある方の見守りに、QRコードを提示したシールの活用を始めます。

QRコードをスマートフォンなどで読み取ると、行政機関や警察の連絡先が表示され、シールに記載された登録番号を知らせることで身元がすぐにわかるという仕組みです。

ほかにも、以下の取り組みような地域社会で徘徊を早期発見する体制づくりが行われています。

- 兵庫県三田市…お守り袋に入れたGPS端末で、徘徊する認知症高齢者を早急に発見する

- 静岡県浜松市…地域住民に対して、認知症の高齢者への声掛け訓練を実施

今回は、「認知症による徘徊」について考えてきました。

高齢化が急速に進み、認知症発症者も増えていくと見込まれる中、徘徊対策は家族のみならず、行政・地域社会が一体となって取り組むべき課題です。

上記自治体のような取り組みが、全国レベルで普及していくことが望まれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定