老後の医療・介護費が不安と答えた高齢者3割以上

政府は2020年版の高齢社会白書を閣議決定

2020年7月31日、政府は『高齢社会白書』を閣議決定しました。

高齢社会白書では、全国60歳以上の男女1,755人を対象にアンケート調査を行っています。

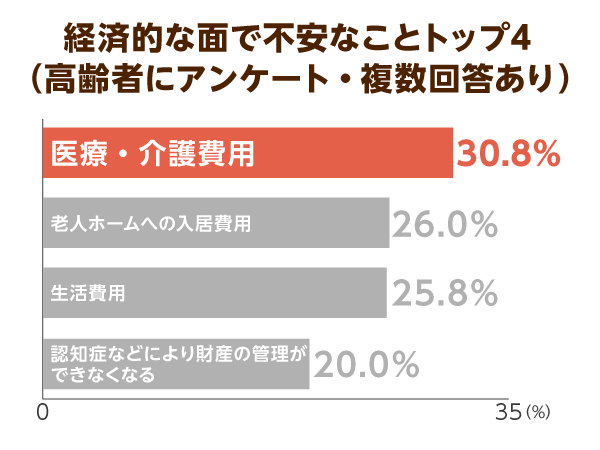

その中で、「経済的な不安面」として一番多かった回答が「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」で30.8%。

次点で「自力で生活できなくなると転居や老人ホーム入居の費用がかかること」、「生活費がまかなえなくなること」と続きます。

老後の経済面について悩む高齢者が多いことは、労働力人口を見ても明らかです。高齢者の労働力人口は年々上昇傾向にあり、2016年の時点で高齢者の労働力人口は全体の32.9%でしたが、2019年は37.3%と4.4ポイント上昇しているのです。

一見、「定年後も自分のスキルを生かして働き続けたい」「やりがいのある老後を過ごしたい」といった背景がありそうですが、同資料のアンケート調査では「収入がほしいから」という経済面でのニーズを理由に挙げる高齢者が最も多く、45.4%でした。

半数以上の高齢者、収入源は年金だけ

老後の経済面が心配な高齢者が多い状況ですが、高齢者の収入はどのくらいなのでしょうか。

先ほどの高齢者白書によると、高齢者世帯の平均所得金額は334.9万円とのこと。

また、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた「その他の世帯」の平均所得金額は661.0万円という結果でした。

つまり、高齢者世帯は現役世代の世帯より約半分の収入しかありません。

ここで注目したいのは、高齢者の収入源が年金のみというケースが半数以上であることです。年金しか収入がないという高齢者は全体の51.1%にのぼります。

年金受給月額は平均14.5万円。切り崩せる貯蓄のない高齢者世帯は毎月その範囲内で生計を立てていることになります。

介護にかかる費用と要介護の原因

介護にかかる費用の平均は年間429万円

高齢者が経済的に不安を感じる理由1位の介護費用ですが、実際にいくらかかるのでしょうか。

主な介護費用の内訳は、「介護保険の利用にともなう介護利用料(収入などによって自己負担額1割または2割)」のほか、「介護保険サービス以外の費用(全額自己負担)」と「自宅のバリアフリー改修費用」となります。

公益財団法人生命保険文化センターは1ヵ月の介護費用は7.8万円であり、平均介護年数は4年7ヵ月であるという調査結果を明らかにしています。7.8万円(1ヵ月の介護費用)×55(4年7ヵ月)=429万円。この金額が1人の介護費用となるのです。

もちろん、介護費用はどういった介護スタイルを選ぶかによって異なります。例えば介護施設を利用する場合でも、公的な特別養護老人ホームの場合、入居一時金は0円、月額費用は6万円から15万円程度が相場です。

民間の有料老人ホームになると、入居一時金は施設によって幅があるほか、月額費用もバラバラです。本人および家族がどのような介護を望むのかによって、将来の介護に備えるべき金額は大きく変わっていきます。

介護が必要になる主なきっかけは認知症と脳血管疾患

では、介護の主なきっかけはどのようなものなのでしょうか。

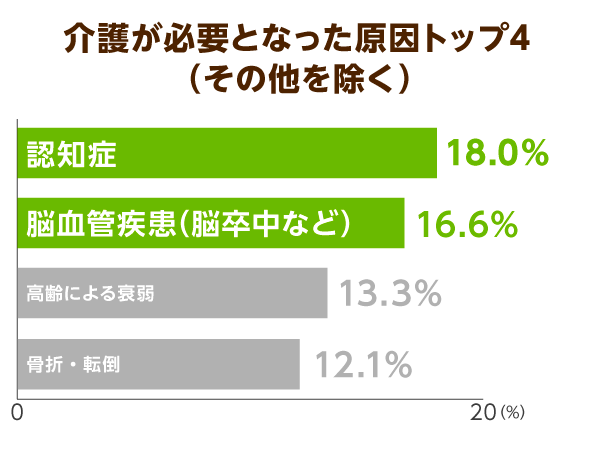

厚生労働省が発表した『国民生活基礎調査』を見ると、介護保険制度の要介護度や要支援者に認定される原因のトップは認知症で18.0%。続いて脳血管疾患が続きます。

要介護の主な原因となるこれらの病気はどういった特徴があるのでしょうか。

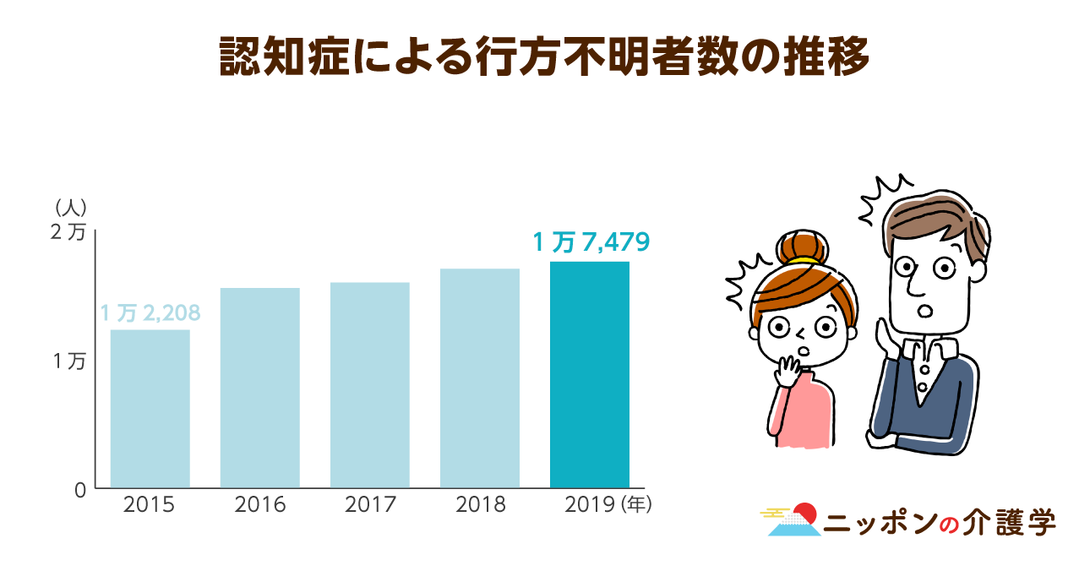

認知症とは、脳の神経細胞が減少し、重度のもの忘れや妄想などを抱いてしまう症状のことです。認知症はアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症といったさまざまな種類が存在しており、正確な原因と治療方法についてはまだわかっていません。

脳血管疾患とは、脳の血管異常によって脳細胞が障害を受ける病気の総称を指します。脳血管疾患は大きく分けて脳の血管が詰まってその先に血液が届かなくなる脳梗塞と脳の血管が破れて出血する脳出血があり、どちらも危険な症状です。

認知症や脳血管疾患の要因は、ストレスや生活習慣病や過度のアルコール摂取などと考えられています。

そのため、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の予防・改善に努めることが何より大切。運動・食事・ストレスコントロールを通じて、健康的なライフスタイルを続けることが認知症・脳血管疾患の発症リスクを低下させるのです。

この2つの病気リスクをコントロールできれば、そのぶん介護期間に突入する時間は先延ばしにすることができ、結果として介護費用は下がるというわけですね。

運動をすることで介護費用は削減できる

介護費用が平均60万円安くなることが判明

運動することで介護費用が下がったという実験結果があります。

日本福祉大学健康社会研究センターが2019年4月に発表した調査結果によると、スポーツの会に週1回参加したグループは、参加していないグループよりも介護費用が11年間の累計額で平均して60万円程度低いという結果が出ているのです。

スポーツとのかかわりを継続すると、なぜ介護費用が減るのでしょうか。それは、運動をすることで心身機能が健康に維持されるため、病気の発症リスクが低下し要介護になりにくくなるからです。

内閣府の調査でも、中高年のうちから運動習慣がある地域ほど要介護認定率が低くなることがわかっています。

60代の約4割は週に1日も運動していない

運動習慣が高齢者における心身機能の維持向上に役立つことは明らかです。ただ、現実として高齢者はどの程度運動をしているのでしょうか。

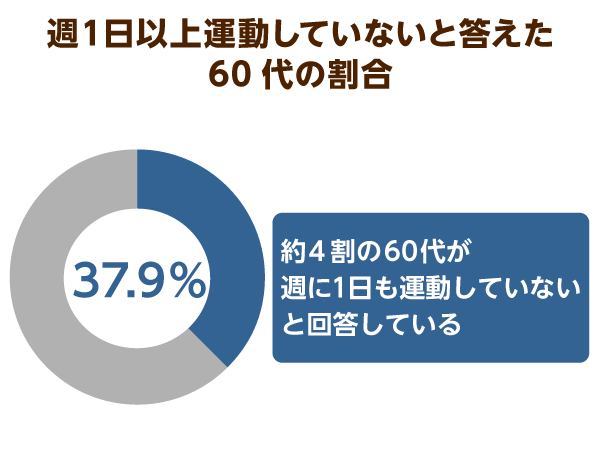

スポーツ庁が発表した『令和元年度スポーツの実施状況等に関する世論調査について』によると、60代の約4割が週に1日の運動をしていないようです。

また、高齢者予備軍である50代についても、運動しているのは全体で48.7%と約半数は日常的な運動習慣がないのです。

高齢者の経済不安の大きな要因となる医療・介護費用。継続的な運動が要介護につながる病気の発症・重症化予防に有効であり、それが介護費用を抑えることにもなるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定