ヤングケアラー問題は深刻化している

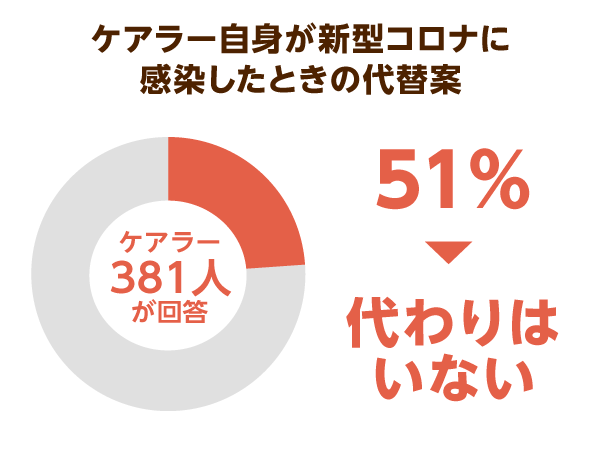

新型コロナ感染時に「代わりに介護する人がいる」のは9%

「ケアラー(介護者)」とは、仕事として介護を必要とする人をケアする介護職員とは異なり、ケアラーは要介護者の家族や近親者などの無償で介護を行う人を指します。

日本ケアラー連盟のケアラーを対象とした調査によると、ケアラー本人の感染時に備えて「自分の代わりに介護をする人を確保している」という人はわずか9%にとどまっており、「代わりの人がいない」が51%、「どうしたらいいかわからない」が52%となっています。

ケアラーが感染した際に要介護者の介護をする人がいなくなる可能性が懸念されています。

また、新型コロナ拡大の影響で「仕事が減った」と回答した人が約15%。

全体の約16%が「収入が減った」と回答しており、そのうち60%以上人の収入が半分以下に減ったことが明らかに。

さらに約36%のケアラーが「疲労やストレスが増えた」と感じており、同等の割合で「介護にかかる時間も増えた」と回答しており、ケアラーの負担は確実に増大しています。

実態の把握が難しい「ヤングケアラー」

「介護を行う人」と聞くと、ケアラーは中高年世代のイメージが強いかもしれません。しかし近年は若い世代のケアラーも多く、特に18歳未満のケアラーは「ヤングケアラー」と定義されています。

総務省で2012年に行われた『就業構造基本調査』によると、このようなヤングケアラーを含む15~29歳のケアラーは全国で17万7,600人。

この数値には14歳以下が含まれていないこと、外部から把握が難しいことなどから、実際は調査結果よりさらに多くの若年層ケアラーが存在していることが考えられます。

介護施設や訪問介護など、外部の介護サービスを利用するのとは異なり、ケアラーのみによる介護は家庭内で行われます。そのため、その実態は外部からわかりづらく把握が困難。若い世代となるヤングケアラーの問題はほとんど表面化しません。

介護による学力低下などが懸念されている

「母子・父子家庭」である場合が多い

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが2019年に実施した『ヤングケアラーの実態に関する調査研究』によると、ヤングケアラーの家族構成は「ひとり親と子ども」が48.6%と最多で、母子または父子家庭が多い傾向にあります。

また、兵庫教育大学による『ヤングケアラーについての実態調査』においても母子・父子家庭のヤングケアラーは43.2%を占めます。

その理由として、家事やほかの兄弟の世話など家庭内役割を担う家族構成員の少なさから、介護にも協力をせざるを得ない状況があります。

学業への影響が懸念…半数が自覚なしという問題も

学校へ通う世代が中心のヤングケアラーは、家族の介護などに時間を割くことも増えるため、介護が学業など学校生活へ大きな影響を与える場合があります。

『ヤングケアラーの実態に関する調査研究』でのヤングケアラーの学校生活への影響に関する設問では、「学校などにもあまり行けていない(休みがちなど)」と回答した人が31.2%に上っています。

さらに、家族の介護が原因で「遅刻が多い」「授業に集中できない」「学校へ通ってはいるものの部活動に参加できない」など、学校へは通っているけれど何らかの支障があると感じている人も27.4%いました。

介護が学校生活に影響を及ぼしていると感じるヤングケアラーは、少なくないのです。

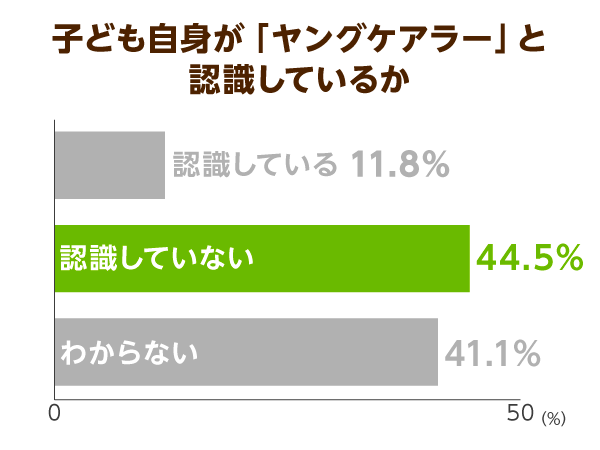

また、「自身がヤングケアラーであると認識している」割合は全体で11.8%。小学生が8%、高校生が14.9%と年齢が高くなるにつれて増えています。

「自分はヤングケアラーと認識していない」は44.5%、「わからない」が41.1%。8割以上の人が、自分自身をヤングケアラーと認識していないことがわかります。

自治体などによるヤングケアラーの支援が必要

埼玉県が実態調査を開始

このような状況を改善するには、国や自治体単位での支援が不可欠です。

埼玉県では2020年3月、全国ではじめてとなるヤングケアラーを支援するための条例「ケアラー支援条例」が成立しました。これは、社会全体で支えることでケアラーの孤立を防ぐ仕組みづくりを目指すもので、ヤングケアラーの教育機会の確保も含まれています。

また、この条例を踏まえ、埼玉県では県内の高校2年生5万5,000人を対象に実態調査を開始。調査結果は今年度以降の支援推進計画に反映される予定です。

支援者がいないヤングケアラーへの積極介入を

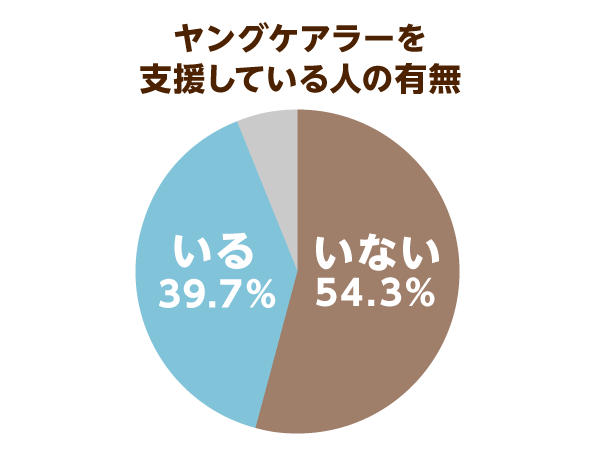

前述の『ヤングケアラーの実態に関する調査研究』では、ヤングケアラーが家庭内で行うケアを支援する人の有無についての調査も行われました。

この結果、54.3%が「支援なし」と回答。

半数以上のヤングケアラーが、支援者なしの孤立状態で介護を行っているということが判明しました。

さらに「支援する人がいる」と回答した場合でも、半数以上のケアラーの支援者は父母や祖父母といった身内が多くなっています。

つまり、多くのヤングケアラーは1人もしくは身内の支援を受けながら介護を行っているケースが多く、なかなか外部の支援を受けられていないことがわかります。

この状況でヤングケアラーが介護と日常生活を両立することは簡単ではなく、日々の介護で学校に通えないなど学業に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。

学校生活への影響は、その後の子どもの将来へも大きくかかわります。埼玉県で施行された条例のように、ヤングケアラーの実態に即して広く支援の手を差し伸べられる制度や仕組みづくりが国や自治体レベルで求められているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定