介護現場では毎日多くの業務に追われ、「どれから手をつけるべきか分からない」と感じることはありませんか?限られた時間で質の高いケアを提供するためには、業務を効率的にすすめる工夫が欠かせません。

今回は新人介護士のカイゴさんと先輩の猫・うめが、業務の優先順位を判断するコツについて会話形式で解説していきます。

登場キャラクター

カイゴさん

現場に入って間もない新人介護士1年目。足の速さには自信がある。

うめ

介護に詳しくて、少しおせっかいな猫。猫缶の音への反応速度は日本一。

1. いま一番優先すべきことを見極める

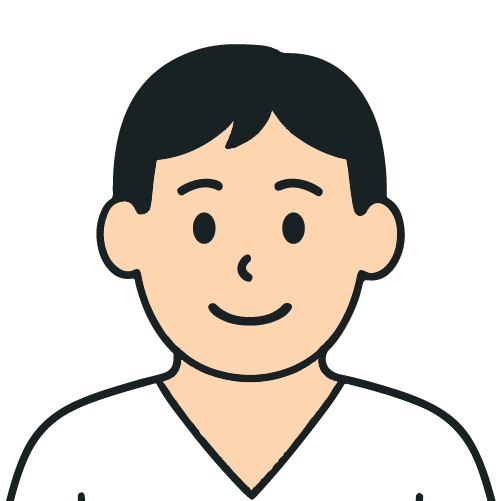

新人のカイゴさんは今日もやる気十分。普段のケアの質を上げたい、新しいレクリエーションの企画を提案したい、より専門的な知識を身につけたいと、あれもこれもと手を出していた。

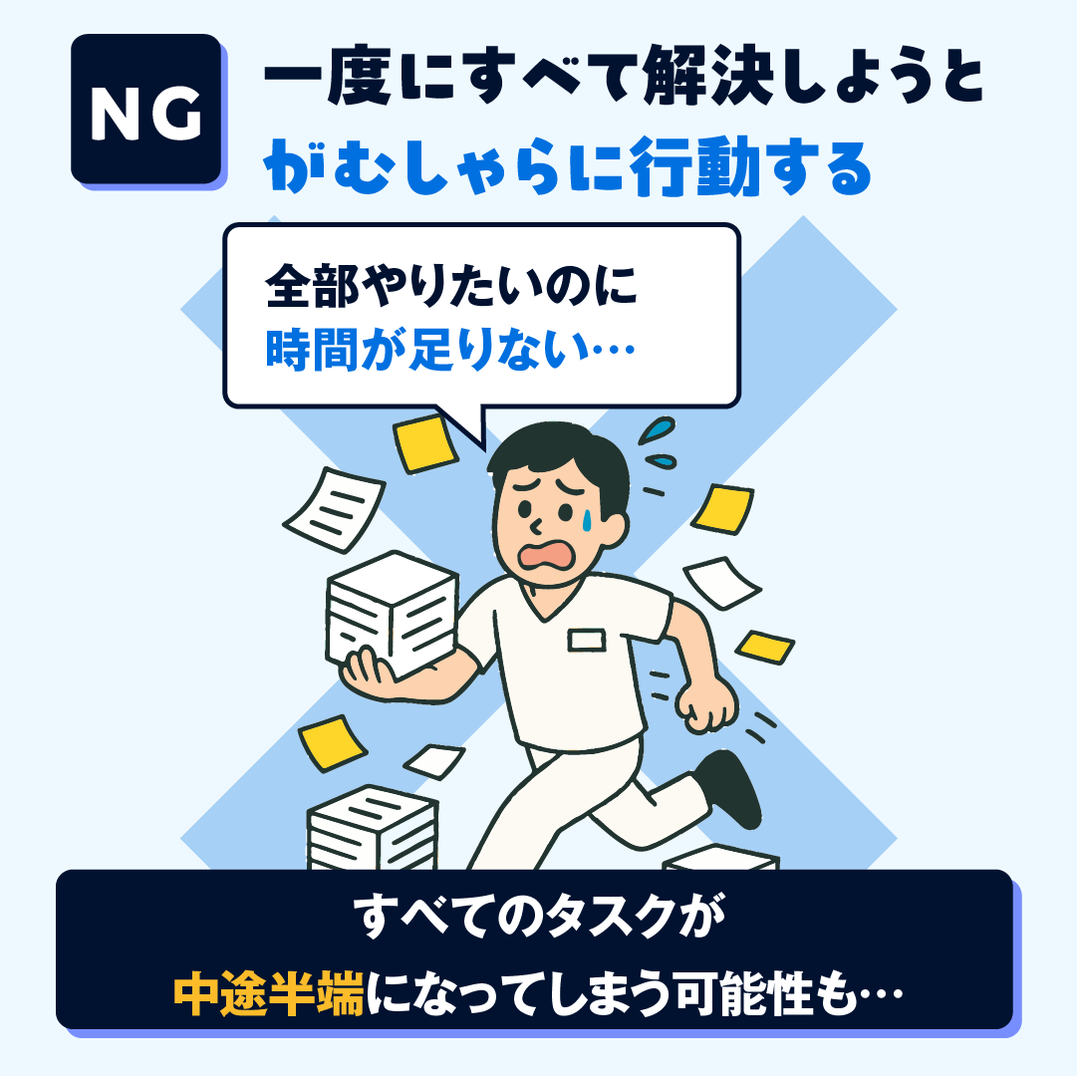

うーん…今日も時間が足りないなぁ…。移乗介助の練習をしたり、記録の書き方を見直したり、全部やりたいのに…。

NG例:一度に課題をすべて解決しようとがむしゃらに行動する

あれ、カイゴさん、なんだか少し疲れて見えますね…?

はい…色々やりたいことがあって頑張ってるんですけど上手くいかなくて…。

そうなんですね。どういうところがうまくいかないんですか?

やりたいことがたくさんあるのに、時間が全然足りません…。どうしてでしょうか?

それは一度にすべてを解決しようとしているからかもしれませんね。

一度にすべてを解決…確かにどれも大事だと思って、同時に進めようとしていました!

そういうときは優先度をチェックをして、「今解決すべき課題」を絞り込むのがおすすめです!

優先度のチェック…それってどうやるんですか?

では、詳しい手順をみてみましょう!

OK例:優先度のチェックで課題をひとつに絞る

最初に今やりたいことをざっくりでよいので書き出してみましょう!

わかりました!えーと…利用者さんへの声かけの改善、移乗介助の練習、レクリエーションの新企画、記録の書き方の見直し、消耗品の整理…大体この5つですかね?

素晴らしいです!では、それぞれを3つの基準で評価してみましょう。まず『緊急性』です。今すぐ対応しないと困ることはありますか?

えーと…記録の書き方については、昨日先輩に早めに修正するように言われています。これは緊急性が高いですね。

そうですね。では次に『安全性』はいかがでしょう?利用者さんや他の職員さんの安全に関わることはありますか?

移乗介助が上手くできないと、利用者さんに怪我をさせてしまうかもしれませんが…でも、先輩からは今のままでも問題ないと言われていますね。

そうなんですね!ではそれ以外のもので『安全性』に関わる課題はありますか?

以前、記録の抜け漏れで利用者さんの気になる様子を共有し忘れてしまったのでこれは安全性に関わる課題かもしれません。

なるほど。それは優先的に対応すべきですね!最後に『周囲への影響度』です。どれが一番利用者さんやほかのスタッフのためになりそうですか?

うーん…記録が正確じゃないと、次の職員さんが適切にケアできなくなるので、これは利用者さんやほかの方への影響度が高いと思います。

素晴らしい分析です!3つの基準すべてで『記録の正確性向上』が重要だと分かりましたね。

ありがとうございます!優先度のチェックをすると、どれから手をつけるべきか迷わなくなりました。今は記録方法の見直しに集中してみます!

いいですね!他のことは優先すべき課題を解決してから取り組んで、焦らず、一つずつ確実に進めていきましょう!

POINT

- 緊急性・重要性・周囲への影響度で優先順位を判断する

- 一度に複数の課題に取り組まず、一つずつ確実に解決する

- 基準を明確にすることで迷わず行動できるようになる

2.ゴールを設定してからアクションする

ある日、カイゴさんは先輩から「利用者さんを食堂に集めるのが遅いので、もっと早くしてほしい」と言われました。

先輩から怒られてしまった…また同じことを注意されたくないから、移乗介助のスピードを上げよう!

カイゴさんは、移乗介助のスピードをあげるため、本来は2人でやらなければいけない移乗介助をリフトを使ってひとりで行いました。

リフトを使ったおかげで、いつもより早くひとりで介助できました。

介助が終わったあと、先輩に報告したところ「事故のもとになるので、2人で介助すべき人はひとりで介助しないでください」と注意されてしまいました。

ということがあって…あのときどうすればよかったんでしょうか?

それはカイゴさんが本来の目的を見失ってしまっていますね。

NG例:本来の目的を見失ってしまう

本来の目的…?それってどういうことですか?

カイゴさんが普段ケアを行うなかで、「早く終わらせること」が目的になってしまって、「本来移乗介助で気を付けるべきこと」を見失っていませんか?

なるほど…確かに「先輩にまた怒られたくない」という気持ちがあって、何を気を付けて介助すべきなのか考えていませんでした。

事故を防ぐために、「注意されたくない」ではなく、移乗介助の目的である「利用者様の安全を守りながら、より良いケアを提供する」ということを意識するところから始めてみましょう!

OK例:目的を確かめてから次の行動へ移す

次の日、カイゴさんは普段移乗介助を手伝ってくれているスタッフに声をかけました。

安全に移乗介助を行いつつ、利用者さんをより早く食堂にお連れするために、移乗介助を少し早めに始めたいと思っているのですが、11時30分から介助を手伝っていただくことは可能でしょうか?

スタッフは了承し、いつもより早めの時間に介助をスタートさせたところ、2人で安全に移乗介助ができ、通常よりも早く全員を食堂にお連れすることができました。

うめさん、利用者さんの安全を守るという前提で対策したら、安全かつスムーズにできました!

それは素晴らしいアプローチですね!

計画的に行動すると、いつもより無駄なく介助ができることが分かりました!

素晴らしいです!目的を確かめてから行動したおかげで、実践にしっかり繋がっていますね!

はい!今後も本来の目標を意識してから、行動に移すようにします!

POINT

- 効率化だけを目的にせず、本来の目的を意識する

- 課題を明確にしてから行動に起こす

3.一つずつ条件を変えて成功の要因を見つける

カイゴさんは最近、利用者さんとのコミュニケーションがうまくいかず悩んでいました。そこで、思い切って接し方を色々と変えてみたところ、久しぶりに利用者さんが笑顔を見せてくれました。

やった!今日はなんだかうまくいった!明日も頑張るぞ。

しかし次の日、前回の成果を活かそうと思ったものの、何がどう上手くいったのかが分かっていないカイゴさん。手探りな状態で声かけをしてしまったため、また利用者さんの機嫌を損ねてしまいました。

ということがあって…昨日の何の対応が良かったのかが分からなくて困っています。

それは確かに困りましたね。ちなみに、昨日はどういうところを工夫してみたんですか?

えっと…声をかけるときの姿勢をいつもより低くしてみたり、身振り手振りをふやしたり、利用者さんの話を聞く時間を多く作ったり…。あとは前髪を上げて印象を変えてみたり…それと…。

カイゴさんストップです!心がけはとても素晴らしいですが、一度に複数のことを変えると、どれが効果的だったか判断できなくなってしまいますよ。

NG例:一度に色々と工夫しすぎて成功の要因を見失う

あっ、確かにそうですね!利用者さんと向き合う姿勢を変えすぎていたせいで、自分でも何がどう上手くいったのかよく分からなくなってしまっていたかもしれません…。

コツは、同じ人・同じタイミングで、1つだけ条件を変えて比較することです。そうすると、効果的だった点・改善すべき点が分かりやすくなりますよ!

では良い例をみてみましょう!

OK例:一つだけ条件を変えて比べる

カイゴさんは「相手の話を聞く時間(傾聴する時間)を増やす」ことだけを意識して利用者さんに声かけをした。

おはようございます。今日の調子はいかがですか?

しかし、利用者さんは黙ったままです。いつもなら沈黙に耐えられず、焦って自分から話しかけてしまうところですが、今回は相手の返答を待ってみたカイゴさん。すると、利用者さんの方から少しづつ話をしてくださるようになり、ご自身のことについても話してくださるようになりました。

うめさん、今日は「話を聞く時間(傾聴する時間)を増やす」ことだけを意識して、自分から話すのを控えて聞き手に回ってみました!

それで利用者さんの反応はいかがでしたか?

とても良かったです!笑顔を見せてくれたり、自分からたくさんお話してくださいました。これが要因だったんですね!

素晴らしい発見ですね。一つずつ試すことで、何が本当に効果的なのかが明確に分かってくるんですよ。

はい!これからも一つずつ試していきます!

POINT

- 一度に複数の条件を変えず、まずは一つだけ対応を変えて様子を見る

- 同じ人・同じ時間で比較することで正確な結果を得る

まとめ:大事なことを一つに絞れば仕事はもっとスムーズに進む

今一番解決すべき課題を特定してから行動したおかげで、いつもより効率的にケアができるようになりました!

素晴らしいです!今回伝えたポイントを実践すれば、限られた時間でも質の高いケアができるようになりますよ。

そうですね!以前は「何から手をつけていいか分からない」と悩んでいましたが、今は迷わず行動できそうです!

それが一番大切なことです。業務効率化は利用者さんのためでもありますが、カイゴさん自身の成長にも大切なことですからね!

今回のポイントは以下の通りです!

なるほど!この3つを意識して、効率と良質なケアを両立できる介護職員を目指します!

限られた時間で質の高いケアを提供するためには、あれもこれもと同時に取り組むのではなく、今解決すべき課題を一つに絞ることが重要です。迷う時間を少なくし、問題解決に時間を割くことで余裕が生まれ、結果的により効率よく業務を進めることができるようになります。

次も必ずチェックします!