BCP策定とセットで感染症・災害対策を強化へ

介護事業者は災害などに備える研修・訓練の実施が必須に

2021年3月9日、厚生労働省は、新年度の介護報酬改定に対する解釈通知案を公表しました。感染症や災害時に備える研修と訓練の実施について言及されていることで、現在注目を集めています。

2021年4月の介護報酬改定から、業務継続計画(BCP)の作成とそれに基づいた研修・訓練の実施が、すべての介護事業者に義務化される予定です。経過措置として、2021年度からの3年間は努力義務とされ、2024年度から正式に義務化されます。

今回の解釈通知案では、これら新たな運営基準について解説されています。

公表された解釈通知案によると、義務化が進められている感染症や災害対策としての研修とは、BCPの内容を職員間で共有し、平常時と緊急時それぞれの対応力を高めることが目的であると説明。

新規採用時に研修を実施することが望ましいこと、研修の内容を記録することなどが記されています。

また、訓練については、感染症の流行や災害が起こった際に迅速に行動できるように、役割分担を前もって確認しておくことを要請。机上と実地で実施するものを組み合わせて行うことが適切であると指摘されています。

なお、今回の解釈通知案は2021年3月9日に提示されましたが、その後16日に解釈通知の確定版が公表されました。

感染対策委員会と実地訓練の開催頻度やBCP作成時の留意点などが改めて明文化され、『介護保険最新情報Vol.934』にて各都道府県に通知されています。

BCPとは有事の対応を定めたもの

今回の解釈通知で力点が置かれたBCPとは、感染症の流行や災害など突発的な不測の事態が生じても、「重要な事業を中断させない」あるいは「中断してもできるだけ短時間で復旧させる」ための方針や体制、手順を示した計画のことです。

介護保険サービスは、要介護者とその家族が生活を続けるうえでは1日たりとも欠かすことができません。そのため、地震や水害などの災害、感染症の流行が生じた場合であっても、利用者に対して継続的に必要なサービスを提供することが必要とされます。

「介護保険サービスを中断させないために資源(職員、建物、設備、ライフライン)を守ること」、「中断してしまった場合は資源を補って迅速に復旧させること」などを事前にBCPとして策定しておくことで、緊急時の対応力を向上させることができるわけです。

BCPの必要性と現状

災害時には多くの高齢者が命を失っている

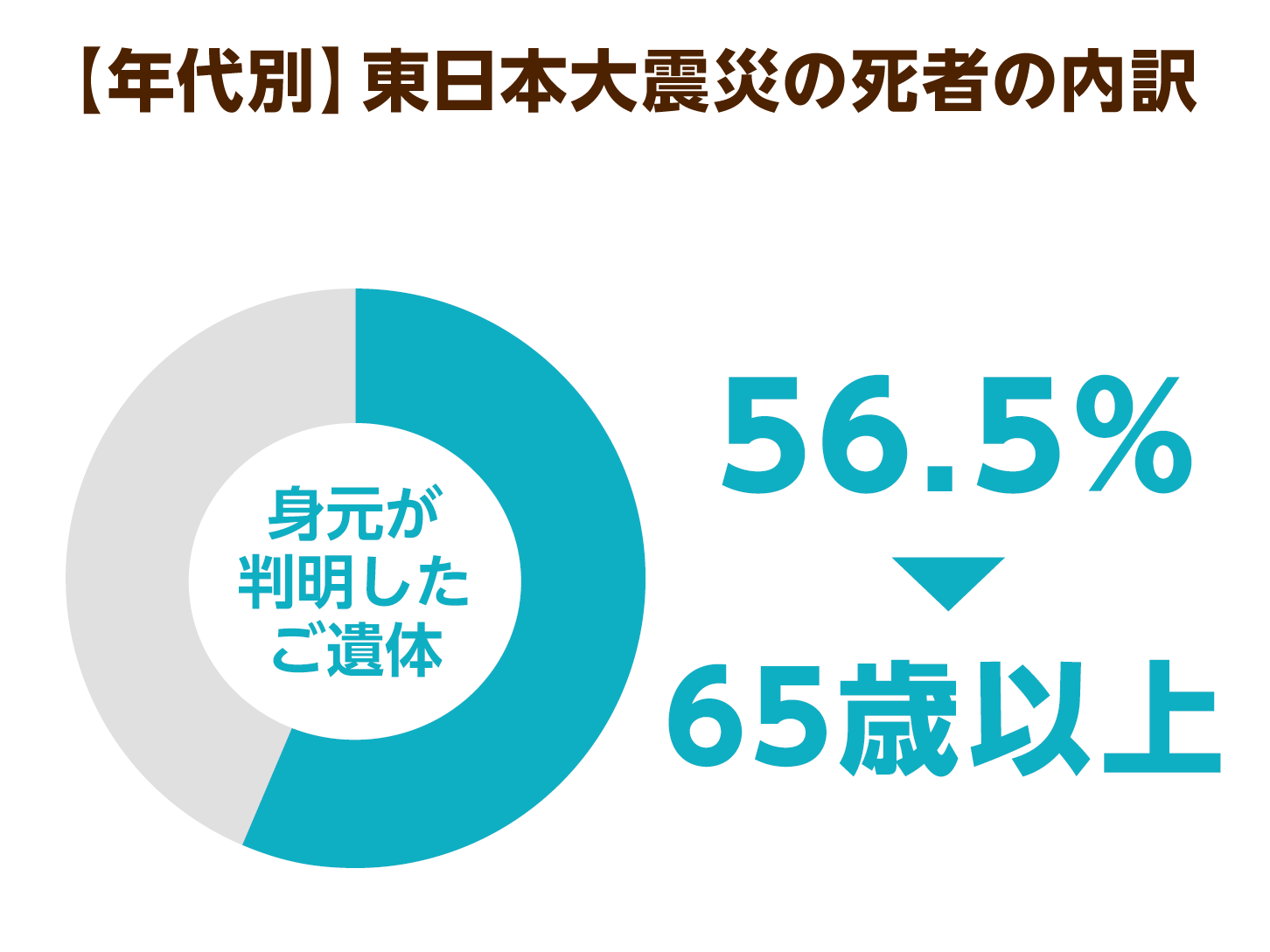

東日本大震災では多くの高齢者が犠牲となりました。

警察庁の調査によると、東日本大震災での死者数は合計で1万5,899人。

身元を確認したご遺体のうち、65歳以上の割合は全体の56.5%と過半数に達していました。

犠牲者の死因は90.4%が溺死で、津波が迫る中、避難できないまま亡くなった高齢の方は多かったことが推測されます。

加齢により体力低下した方や要介護認定を受けている高齢者だと、若い世代のように機敏には動けません。特に在宅介護をしている世帯や介護事業所では、地震対策を普段からとっておくことが大切です。

東日本大震災後も、2016年には熊本県で巨大地震が発生しています。さらに静岡県から宮崎県にかけて強い揺れと大津波をもたらす「南海トラフ地震」の発生を危惧する専門家も多くいます。介護事業所でも地震災害への備えは不可欠なのです。

約6割の事業所でBCPを策定していない

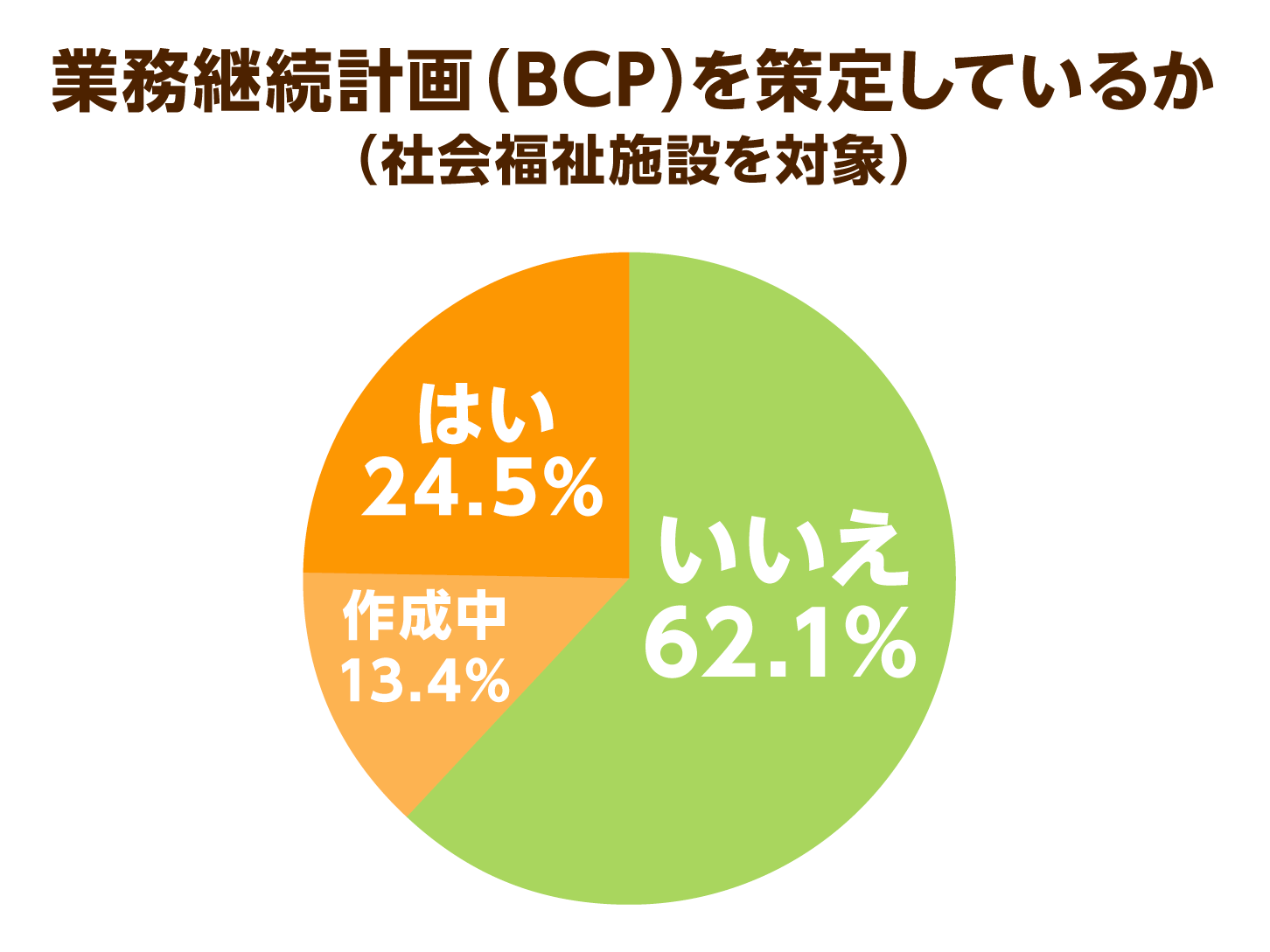

介護事業者によるBCP策定は、実際のところそれほど進んでいません。

MS&ADインターリスク総研が厚労省の事業で行った社会福祉施設を対象とする調査研究(n=2,924)によると、「BCPを策定しているか」を尋ねる質問の回答割合は「いいえ」が62.1%、「作成中」が13.4%、「はい」が24.5%でした。

実際にBCPを策定している福祉施設は、作成中を含めても全体の4割程度に過ぎないのです。

2019年時点で6割以上もの社会福祉施設がBCPを作成していなかったわけですが、前述の通り、介護事業者のBCPの策定は義務化されます。これまで策定に積極的ではなかった事業者にとっては、BCPの作成に向けた準備は大きな負担となるかもしれません。

災害への備えには継続的な取り組みが必要

ほかの施設と連携してのBCP策定も可能

介護事業所の多くは、人手不足の中で日々の介護保険サービスを提供しています。そのため、各事業所内で通常業務と並行してBCPの策定を行う場合、職員の負担増加をもたらす恐れがあります。

これに対して厚労省は、介護報酬改定に対する解釈通知案の中で「BCPの策定は、ほかの介護事業所と連携して行ってもよい」との認識を示しました。

これにより、例えば地域内にある小規模な介護事業所同士が連携し、災害や感染症の流行発生時の対策を共同で行うこともできます。

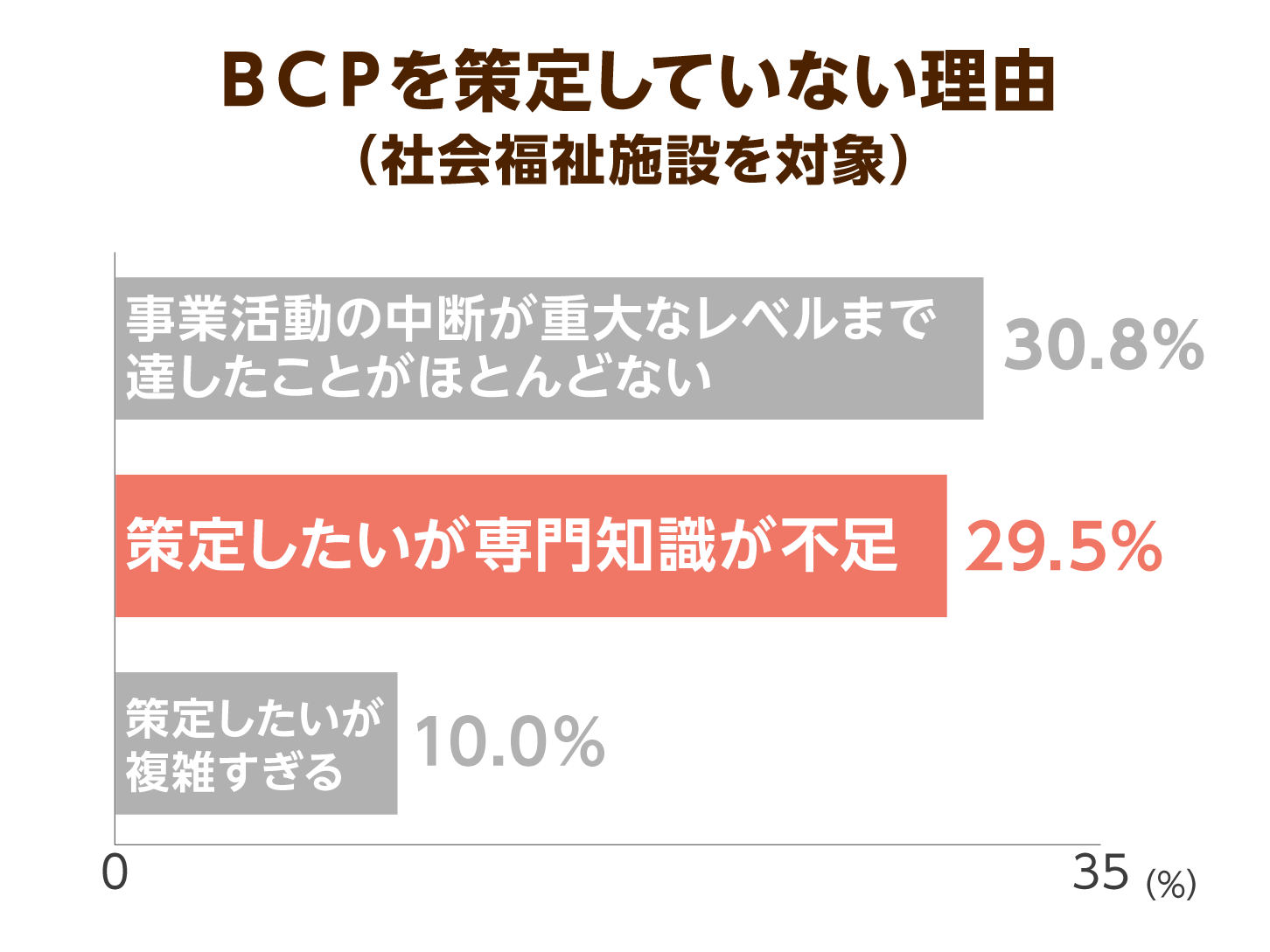

先述のMS&ADインターリスク総研調査において、BCPを策定していない社会福祉施設にその理由を尋ねたところ、最多回答は「事業活動の中断が重大なレベルまで達したことがほとんどない」(30.8%)で、次に多かったのが「策定したいが専門知識が不足」(29.5%)でした。

ほかに比べて、この2つの理由が突出して多くなっています。

この専門知識不足という問題についても、連携による策定を認めることで各事業所の人材が持つ知識を集約でき、より適切なBCPの策定および共有につながると考えられます。

実際、東日本大震災のとき、事前に津波対策の計画策定や訓練を行っていた介護事業所では、避難に成功したケースが見受けられました。

避難訓練の成果があった介護施設も

東日本大震災の当日、千葉県九十九里浜に流れる木戸川の近くに立地していた特別養護老人ホームでは、津波警報を確認すると、直ちに避難を開始しています。職員は入居者約90人をマイクロバスやトラック、施設の車などに分乗させ、速やかに避難所へと向かいました。

最後尾の車が施設の近くにあった橋を渡ったときに、津波が川をさかのぼっていたといいます。迅速な避難のおかげで入居者と職員に死傷者が出なかったわけです。

この施設が避難をスムーズに行えた背景には、開設以来長年にわたって続けてきた避難訓練がありました。

居室からベッドや車いすを使って素早く移動する方法、効率的に車に乗せる方法などを事前に計画し、何度も訓練を重ねていたからこそ、いざというとき迷いなく避難ができたのです。

日本では地震や台風など自然災害が多く、さらに新型コロナウイルスのような感染症の大流行が将来的に再び起こる可能性もあります。各介護事業者はそんなときでもきちんと介護を継続できるように、BCPという形で対策を考えておくことが重要です。

厚労省では、介護事業者向けにYoutubeで「BCPとは何か」「どう策定すればよいのか」を紹介する動画を公開しています。BCPについて詳しく知りたいという介護事業所の職員や管理者の方は閲覧しておくとよいでしょう。

今回は介護事業者のBCP策定義務化(2020年4月から3年間は努力義務)について考えてきました。災害や感染症の流行は、いつ起こるかわかりません。各事業所で充分に備えておく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定