介護報酬改定で処遇改善のための加算にも変更が

処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定ルールが変わる

3月16日、厚生労働省は、4月の介護報酬改定で変更される処遇改善加算と特定処遇改善加算の詳しい内容について、全国の自治体に通知しました。今回のルール変更は、特に職場環境の改善に力点が置かれています。

具体的な変更内容としては、加算を算定するために事業所が満たすべき「職場環境等要件」を新たに6つのカテゴリに区分。各カテゴリに複数の取り組むべき施策が提示されています。

- 入職促進に向けた取り組み

…人材育成方針の明確化や職業魅力度向上の取り組みなど - 資質向上やキャリアアップに向けた支援

…研修の受講支援や上位者・担当者によるキャリア面談など - (子育てや家族の介護などと仕事の)両立支援・多様な働き方の推進

…休業制度の充実や有給休暇の取得しやすい環境の整備など - 腰痛を含む心身の健康管理

…腰痛対策や健康管理対策の実施など - 生産性向上のための業務改善の取り組み

…介護ロボットやセンサーなどの導入や、業務手順書の作成などによる情報共有・作業負担の軽減など - やりがい・働きがいの醸成

…介護職員の気づきをふまえての勤務環境・ケア内容の改善や、地域の生徒・児童、住民との交流など

これらのカテゴリに対する取り組み方は、加算ごとに異なったルールが設けられています。

特定処遇改善加算については、6つのカテゴリごとに1つ以上の施策を年度ごとに取り組むことが必須。2021年度は経過措置として、6つのカテゴリのうち3つを選んで、それぞれ1つ以上の施策に取り組めばよいとされています。

一方、処遇改善加算の場合は、6つのカテゴリに分類される施策のいずれかを年度ごとに実施することが必要です。特定処遇改善加算の施策と重複しても制度上問題ありません。

事業所内の配分ルールは緩和

特定処遇改善加算に対しては、新年度から配分ルールが緩和されることも決まっています。

現行制度だと特定処遇改善加算を受けた場合、「リーダー級職員の平均賃上げ額をその他の介護職員の賃上げ額の2倍以上にする必要がある」という規定に従わなければなりません。

しかし新年度からは、このルールが「2倍以上にする」から「より高くする」へと変更されます。

細かい規定にとらわれずに配分できるので、加算の取得もよりしやすくなるわけです。

ただし、「リーダー級介護職員の中に1人以上は月8万円以上の賃上げ、もしくは年収440万円超となる人を設ける」という現行ルールは変更されずに継続されます。

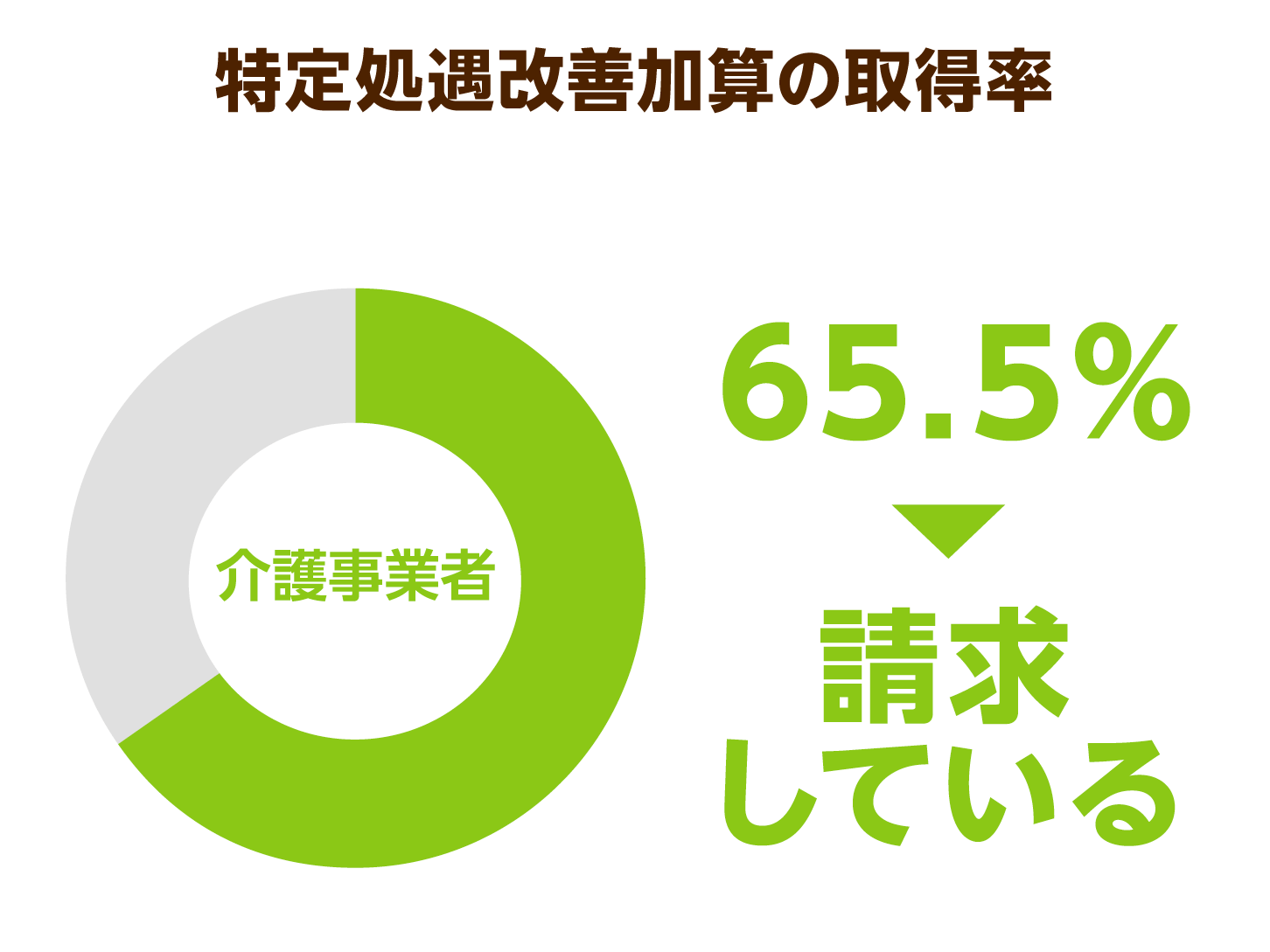

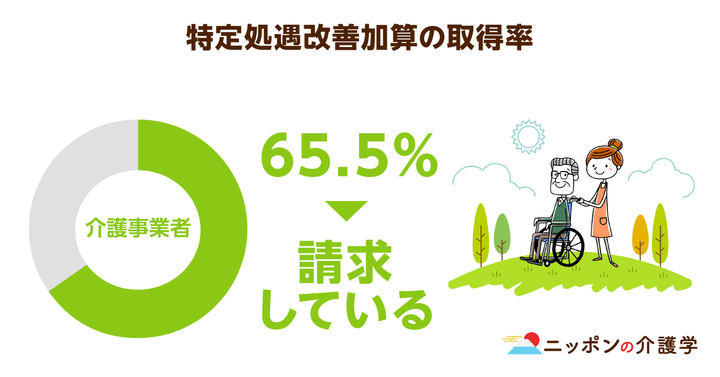

このような緩和策が取られた背景にあるのが、特定処遇改善加算の取得率の低さです。厚労省の資料によると、2020年6月時点における特定処遇改善加算の取得率は65.5%で、7割に届いていません。

ルールを緩和して取得率を上げ、実効性のある形でベテラン介護職員の待遇改善を進めたいというのが、厚労省の狙いと言えます。

離職を防ぐために金銭面での改善も急がれる

特定処遇改善加算により介護職員の給与は上がった

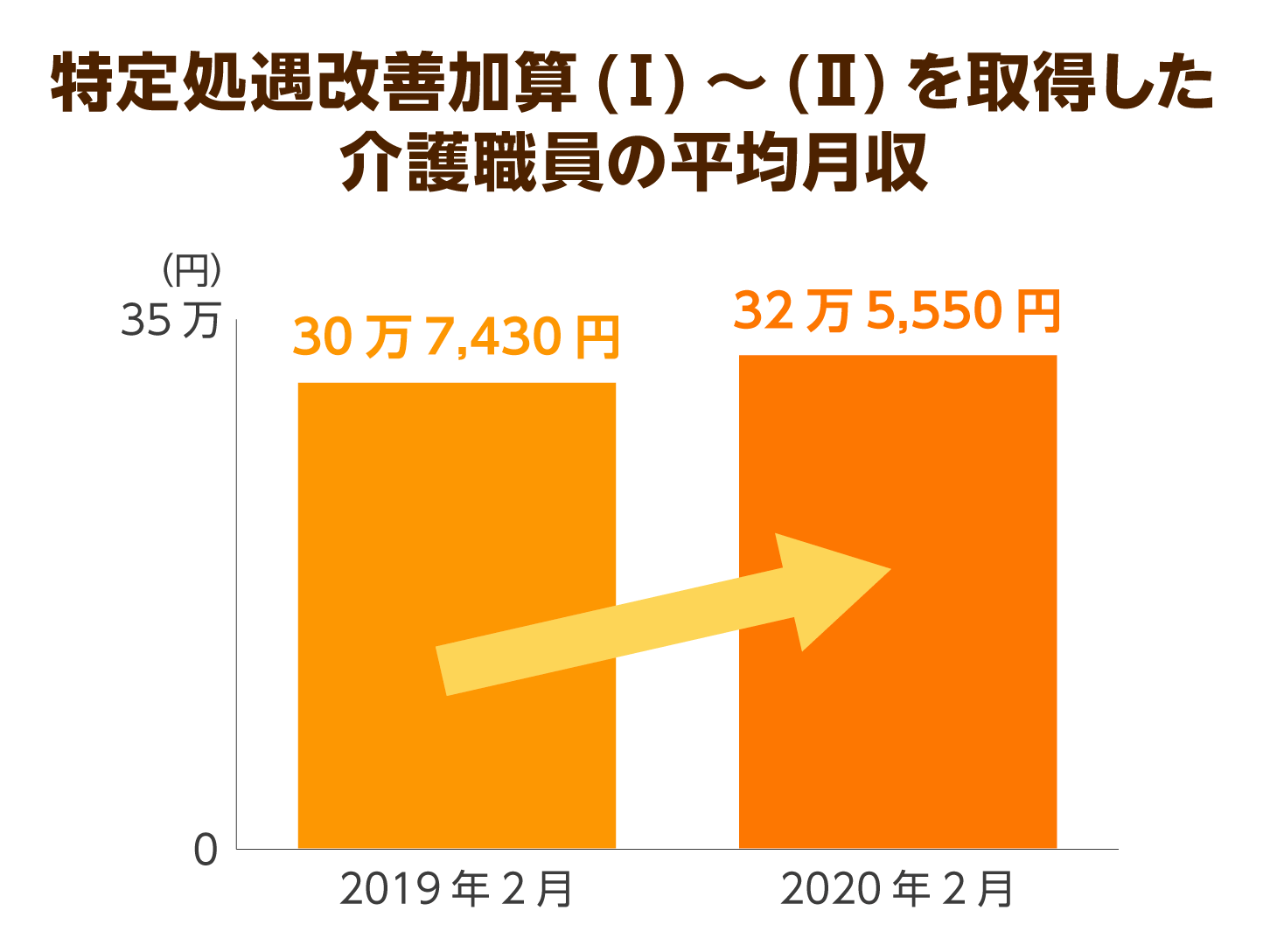

特定処遇改善加算を取得している介護施設・事業所では、勤務している介護職員の平均給与額は上昇。制度導入による一定の効果がみられます。

厚労省が特定処遇改善加算を取得している介護施設・事業所を対象に行った調査(n=7,346)によると、常勤・月給で働いている介護職員の2020年2月時点における平均給与額は32万5,550円。

2019年2月時点の30万7,430円よりも1万8,120円アップしていました。

2019年10月に特定処遇改善加算の制度が新設されたことをふまえると、加算取得による賃金上昇の効果と考えられます。

同様に勤続10年以上の介護福祉士についても調査を行ったところ、2019年2月時点の平均給与額が34万6,160円だったのに対し、2020年2月の平均給与額は36万6,900円。特定処遇改善加算の制度導入後、2万740円も上がっていました。

現在、介護現場では人手不足が続いていますが、加算の取得により待遇が改善されることは人材確保につながります。給与額の低さを理由とした離職をより防ぎやすくなるからです。

介護職員の離職を防ぐには待遇改善が大切

介護労働安定センターの『令和元年介護労働実態調査』によると、介護関係職種を退職した人にその理由を問う質問では(複数回答)、「収入が少なかったため」との回答が全体の15.5%を占めていました。

給与額が少ないことを理由に退職する介護職は、一定数いるわけです。

さらにベテランの介護職員である介護福祉士に「過去働いていた職場をやめた理由」を尋ねた調査では(複数回答)、「収入が少なかった」との回答は23.6%と2割を超えています。

給与額が少ないことを理由に退職することは、介護福祉士において決してめずらしいことではないのです。

また、三菱総合研究所が勤続10年以上の介護職員を対象に行った調査(n=2,666、2019年実施)では、勤務継続にあたって重要だと思うもの上位3つについて「能力や業務内容を反映した給与体系」を選ぶ人が31.4%に上っていました。

これは職場の人間関係や休暇取得のしやすさなどよりも高い割合です。ベテランの介護職員にとって、納得できる給与額か否かは、現在の職場で働き続けるかどうかを決める重要な指標であると言えます。

今後も加算などによる待遇改善が求められる

処遇改善加算の下位区分は廃止に

職場環境など要件以外の制度変更があるのは、介護職員を対象とする「特定」の付いていない「処遇改善加算」も同様です。新年度の介護報酬改定では処遇改善加算の加算Ⅰ~加算Ⅴのうち、下位区分である加算Ⅳと加算Ⅴの廃止がすでに決められています。

1年間の経過措置期間が設けられているため、制度上の完全廃止は2022年度からです。2021年3月末時点で加算Ⅳ、加算Ⅴを取得している事業所については、2022年3月末までは続けて算定できます。

現状、処遇改善加算の加算Ⅳ、加算Ⅴを算定している介護施設・事業所はごくわずかです。

厚労省によると、2020年6月時点での加算取得率は、加算Ⅰが79.5%、加算Ⅱが7.2%、加算Ⅲが5.4%であるのに対し、加算Ⅳは0.2%、加算Ⅴは0.3%に過ぎません。

実際に処遇改善加算として機能しているのは、加算Ⅰ~加算Ⅲのみです。

ほとんど算定されていない不要な項目を削除することも、処遇改善加算をよりわかりやすく、取得しやすい加算にするうえでは必要でしょう。取得率の上昇につながる制度改定は、今後も継続することが望まれます。

処遇改善加算と特定処遇改善加算の提出期限は来月15日まで

今年1月、厚労省は処遇改善加算と特定処遇改善加算について、2021年度分の計画書の提出期限を4月15日(木)へと後ろ倒しにすることを発表しています。

制度上、介護報酬の加算は取得する月の前々月末までに届け出る必要があります。そのため、新年度の4月から加算を受けたいなら、通常だと計画書の提出期限は2月末までとなるわけです。

しかし厚労省は4月の介護報酬改定に向け、特定処遇改善加算と処遇改善加算における「職場環境要件」の見直しや、特定処遇改善加算における配分ルールの緩和などを決定。

これら制度変更が行われることをふまえ、この2つの加算については提出期限が後ろ倒しとなったのです。

各介護施設・事業所にとっては、特定処遇改善加算・処遇改善加算の算定を検討するうえでの時間的な余裕が生まれます。うまく活用して介護職員の待遇を改善し、人手不足の解消につなげてもらいたいです。

今回は4月の介護報酬改定で変更が加えられる特定処遇改善加算と処遇改善加算について考えてきました。新年度に行われる制度変更は、介護職の給与額上昇や職場環境の改善に実際のところどのくらい影響を与えるのか、今後も注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 33件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定