「孤独」や「孤立」への対策が本格化

孤独・孤立対策の関係者会議が初会合を実施

2021年、政府は孤独や孤立の問題に対して省庁横断で取り組むための連絡会議を立ち上げました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を原因とする失業や外出自粛の影響により、孤独や孤立の問題が顕在化。政府として必要な対応策を練るべく、新たに会議の場が設けられたわけです。

連絡会議は孤独や孤立対策の施策を担う坂本哲志少子化相が議長となり、各省庁の副大臣が出席。今後は有識者を交えたうえで「SNSを活用した対策」「実態の把握」「NPO法人などとの連携」などのタスクフォースを開き、具体策を考えていくとしています。

実は効果的な孤独・孤立対策を考えるうえでの客観的なデータは世界的に不足しているのが現状。

かつては主に高齢者の問題として捉えられていましたが、近年では若い世代も含め、年齢に関係なく対策を講じるべきと考えられています。

エビデンス(根拠)や科学的データに基づく政策を進めるために、まずは全国規模の実態調査をすべきと指摘する有識者は多くいます。

連絡会の各タスクフォースで打ち出された施策の内容は、2021年の夏にまとめられる「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」の中に反映される予定。今後どのような議論が行われていくのか、現在注目を集めています。

新型コロナで深刻化する孤独・孤立問題に省庁横断で対応

新型コロナの感染拡大の影響で孤独・孤立の問題は深刻さを増しつつあり、2021年2月に政府は、内閣府に「孤独・孤立対策担当室」を新たに設置。省庁横断で本格的な支援策を検討することを目的として、体制づくりを進めています。

孤独・孤立対策担当室は、厚生労働省を始めとする6府省の職員約30人により構成。

2021年2月25日には菅首相も出席のうえで緊急フォーラムが開催され、孤独・孤立の問題に携わるNPO法人の代表も交えて議論が行われました。

担当室で議論されてまとめられた内容は、前述の連絡会議と同様、夏に策定される「骨太の方針」に盛り込まれる見込みです。

担当室設立に先立つ2021年2月19日、孤独・孤立対策担当相も兼ねている坂本哲志1億総活躍担当相は記者会見を実施。

現時点で想定される孤独・孤立対策担当室による施策として、高齢者や子どもへの見守り、地域社会のつながり強化、住まいのサポートなどを挙げています。

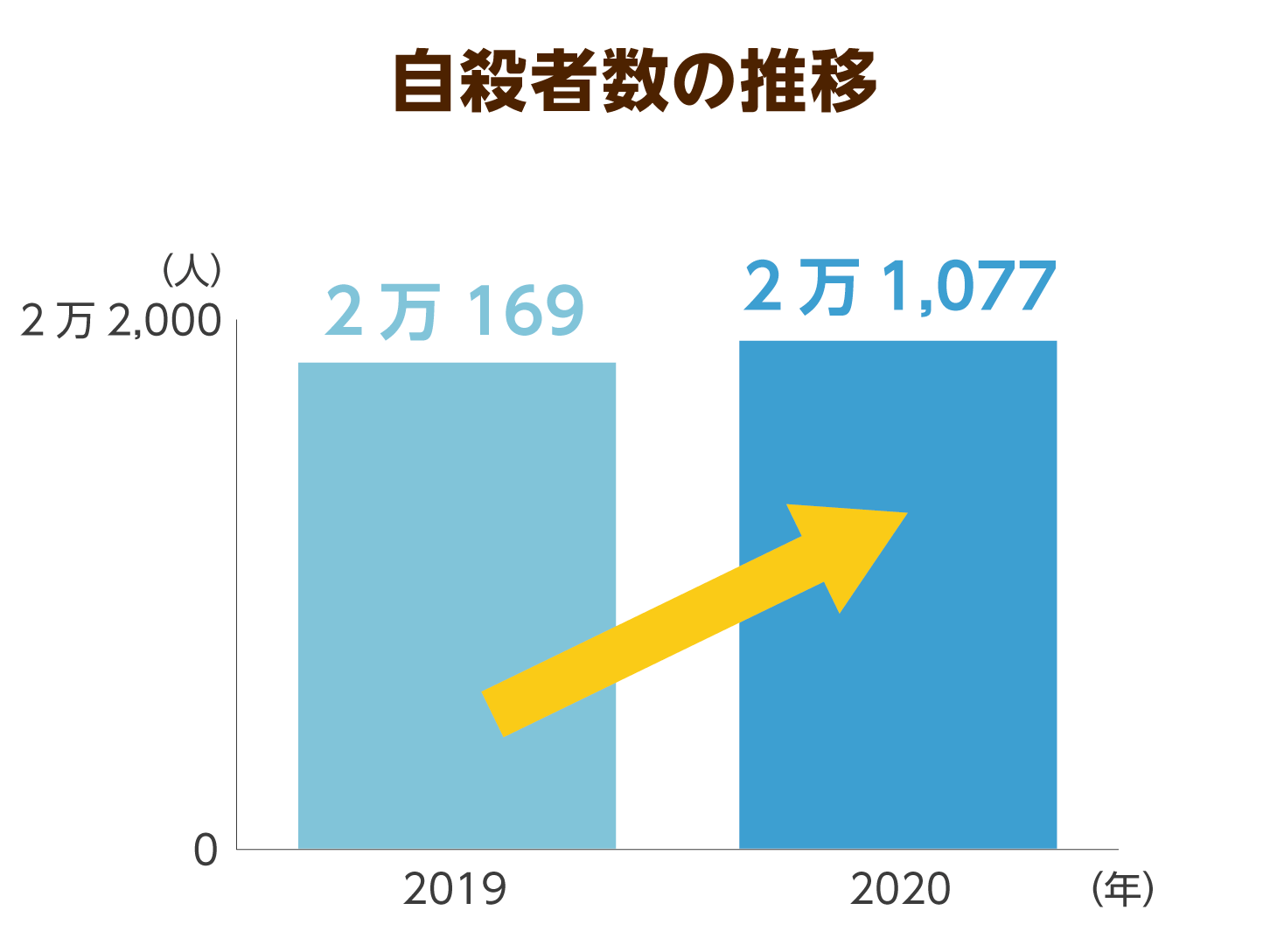

このように政府が本腰を入れて対策に乗り出している背景にあるのが、孤独・孤立の中で亡くなる人が増えているという事実です。厚労省によると、2020年における自殺者数は前年比908人増となる2万1,077人。11年ぶりに増加に転じました。

同省が自殺者の原因や動機となる問題を調査したところ、2020年は「孤独感」が前年比31.5%増の434人となっています。孤独・孤立による自殺が、2018年から2019年にかけて3割以上も増えているのです。

さらに現在、誰にも看取られることなく亡くなる孤独死も増えています。その現状について、続けてご紹介しましょう。

「孤独」は深刻な社会問題に

孤独死者の平均年齢は男女ともに約61歳

日本少額短期保険協会の『第5回孤独死現状レポート』によると、2015年4月~2020年3月までに孤独死により亡くなった人の総数は、同協会が収集したデータ数で計4,448人。割合は男性が83.1%、女性が16.9%で、全体の8割以上が男性です。

また、孤独死者の平均年齢をみると、男女ともに約61歳。厚労省の『令和元年年間簡易生命表』によると、2019年時点での平均寿命は男性は約81.4歳、女性は約87.5歳ですから、孤独死で亡くなる人の平均年齢はそれよりも20歳以上も若いのです。

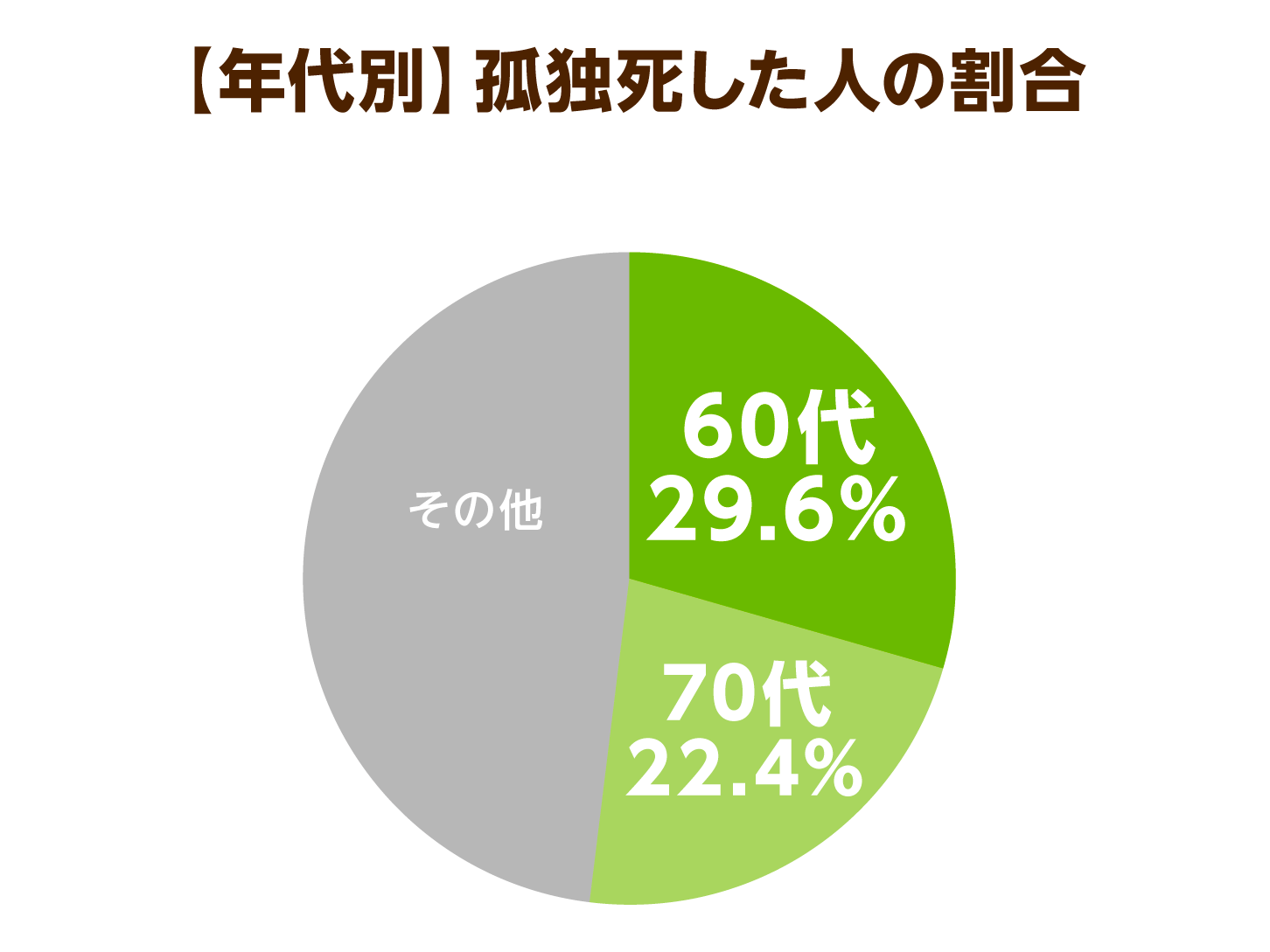

さらに孤独死で亡くなった人を10年単位の年代別でみると、60代が全体の29.6%、70代が同22.4%を占め、ほかの年代に比べて突出して多くなっています。

ほかにも『第5回孤独死現状レポート』では、孤独・孤立した状況下で自殺する「孤独死自殺者数」も掲載されているので、引き続きご紹介します。

孤独自殺者発生の背景には新型コロナの影響も

『第5回孤独死現状レポート』によると、全体の孤独死者4417人の内自殺者は478人孤独死に占める割合は10.8%でした。

孤独死は誰にも看取られずに亡くなることを意味するため、亡くなってから発見までに一定の日数がかかります。孤独死自殺者とは自殺で亡くなったあと、発見されないまま時間が経過していくという状況に置かれた方を指します。

同レポートによると、全国の孤独死者数は2020年6月まで対前年比で減少傾向にあることから、孤独死の自殺者数も減少傾向が生じている可能性があるとのこと。

しかし警察庁の調査では、全国の自殺者数は2020年7月以降増加傾向にあります。この傾向が今後も続くとしたら、自殺による孤独死者も相対的に増加する可能性があり、引き続きデータを注視していきたいと同レポートはまとめています。

このデータを踏まえると、2020年7月以降、コロナ禍とそれに伴う経済的な影響などが原因で、自殺によって孤独死に至る方が増えている恐れもあるわけです。

国や自治体、事業者の連携も必要に

事業者との連携で困窮サインを見逃さないようにする取り組みが必要

さらに『第5回孤独死現状レポート』では、コロナ禍の時期(2020年4~9月)における孤独死者の平均発見日数が17日であることが明らかにされています。孤独死の状況で亡くなると、2週間以上にわたって発見されないままの状態に置かれるわけです。

料金滞納によりライフラインが使えなくなった人の情報を自治体・地域社会が把握できれば、孤独死する前に命の危機にある方の存在に気づける可能性が増えるのではないでしょうか。

ところが、毎日新聞が調査を行ったところ、全国20の政令指定都市のうち、事業者とライフラインの料金滞納情報を共有しているのは京都市と岡山市のみでした(毎日新聞、2021年3月22日より)。

料金滞納は困窮、ひいては孤独死のサインであり、放置すると命の危険もあります。

事業者との情報共有ができていない自治体は、しかるべき対策をとる必要があるでしょう。

見守りや居場所づくりの活動を継続する必要がある

コロナ禍や貧困の影響だけでなく、災害により仮設住宅などで暮らしている方の孤独死も問題となっています。

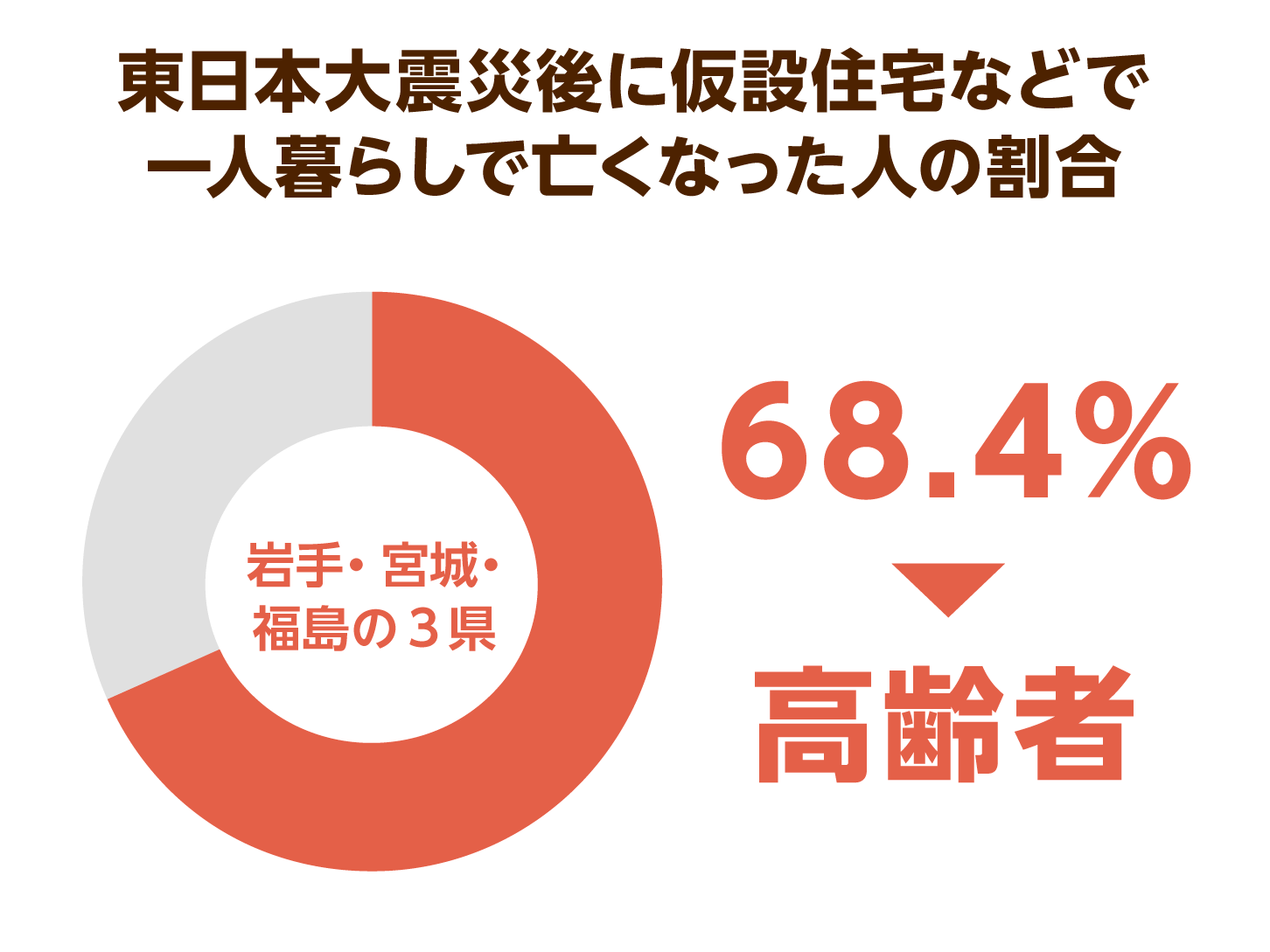

中日新聞による警察庁への取材によると、東日本大震災の後、岩手県、宮城県、福島県の仮設住宅・市街公営住宅において、一人暮らしをしていて亡くなった人の数は2011~2020年の10年間で614人(警察が取り扱った人の数のみ)。

このうち、65歳以上の高齢者が420人で全体の68.4%を占め、亡くなった人の多くが孤独死とみられています。

阪神・淡路大震災以来、家族を亡くした方や自宅を失った方の孤独・孤立対策を進めてきた神戸市では、2021年度から「孤独」を担当する局長のポストを新設。

孤独の問題に積極的に取り組みつつあります。

自然災害の多い日本では、有事も想定したうえでの見守りや居場所づくりの活動を自治体・地域社会が進めていく必要があるのではないでしょうか。

今回は孤独・孤立の問題について考えてきました。

最近では、孤独死は高齢世代のみならず、若い世代にも多くみられるようになっています。

コロナ禍や貧困、自然災害などに直面する中で、孤独死・自殺を減らしていくにはどうすればよいのか、社会全体で考えていく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定