右肩上がりで増加する虐待被害の件数

増え続ける虐待の対策に新たな指針

厚生労働省は『「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果』を毎年公表しています。

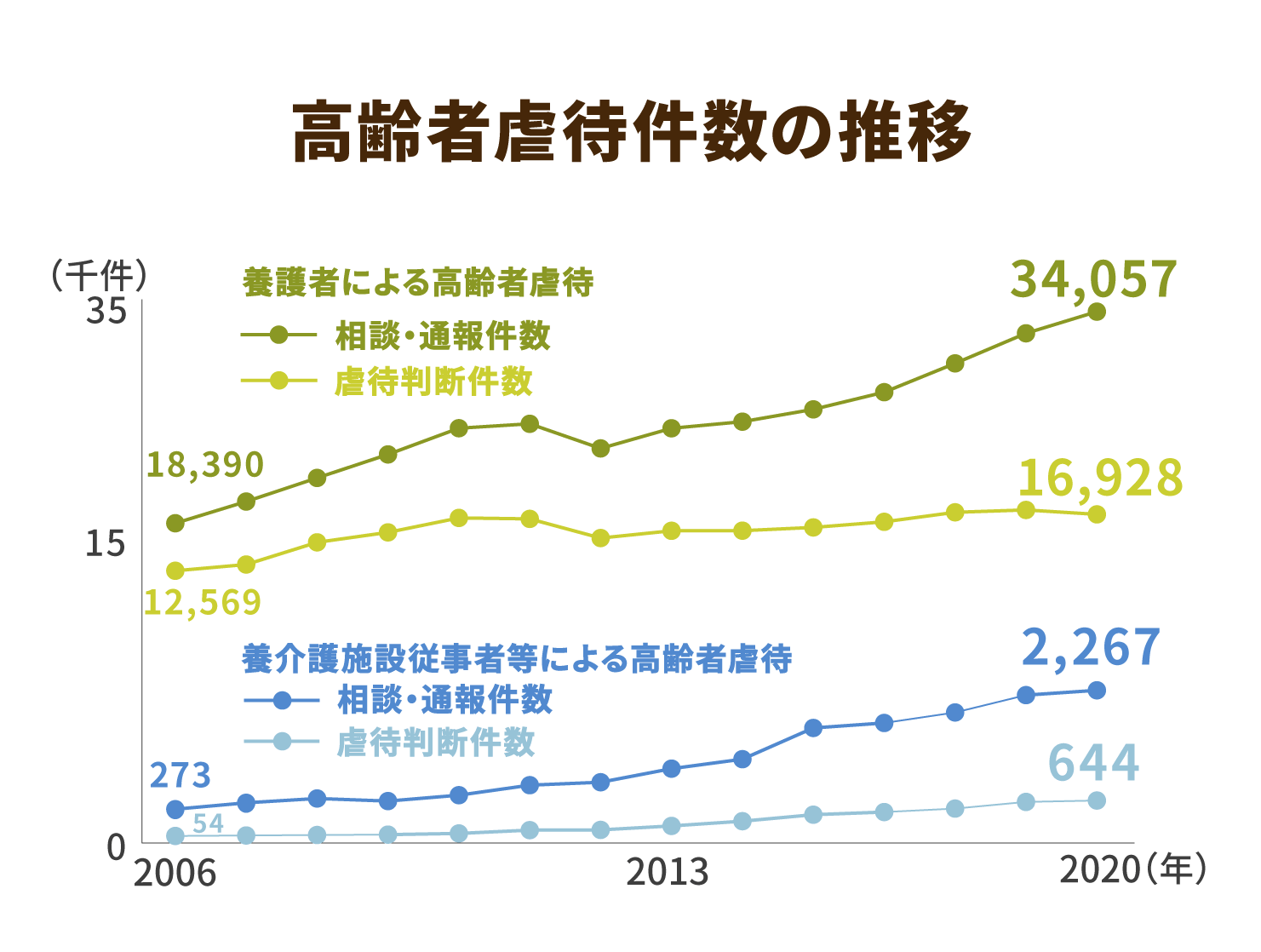

その調査によると、「養介護施設従事者等による虐待」の相談・通報件数は2,267件、虐待と判断された件数は644件と過去最多となりました。

一方、「養護者による虐待」は相談・通報件数が34,057件と過去最多で、虐待と判断された件数は16,928件で、前年度よりも321件減少しました。

こうした状況を踏まえて、厚生労働省は今年度に実施された介護報酬改定に合わせて、新たな指針を公表しました。

通知の要点は5点。

「法に基づく対応状況等に関する調査結果を踏まえた的確な検証・分析等」「介護施設等における虐待防止体制等の整備」「新型コロナウイルスの感染拡大時における高齢者虐待への対応」「財産上の不当取引による高齢者の被害への対応」「高齢者権利擁護等推進事業の活用」とされています。

介護サービス事業者に対して運営基準を義務づけ

5つの要点のうち、「介護施設等における虐待防止体制等の整備」では、すべての介護サービス事業者を対象にして、虐待防止体制の強化を促す内容になっています。

主に、虐待の発生や再発防止をするための委員会を開催、指針の整備、研修の実施、担当者の確定などを義務づけることとしました。この規定には3年の経過措置期間が設けられますが、今年の4月1日から努力義務として施行されます。

努力義務規定のため、罰則や科料などが課されることはありませんが、対応を怠っていたりすると、被害を受けた第三者から損害賠償を請求されたり、監督官庁から行政指導を受けたりするリスクが高まります。

各事業者において、新たに指針に基づいた体制づくりが求められているのです。

小規模事業者の場合は、地域包括支援センターなどの支援などについても言及しています。

これらの背景には、市区町村を主体とした高齢者虐待防止ネットワークの構築が進んでいない状況があります。

全市区町村のうち、介護保険サービス事業者などからなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築への取り組みをしている市区町村は、888団体と全体の約半数にとどまっています。

また、行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築においても、871団体と同じく半数程度。積極的な導入が促されている「介護サービス相談員派遣事業等の推進」も、実施団体は3割程度にしかすぎません。

こうしたネットワークが構築されていない市区町村では、介護施設などでの虐待が発生した場合、監督の目が行き届かず、虐待の発見や通報がされにくいと考えられます。こうした市区町村による格差を是正するため、今回の義務づけに至ったのです。

高齢者虐待の傾向と課題

「寝たきり」「認知症」は身体的虐待を受けやすい

では、どのようなケースで虐待が起きやすいのでしょうか。

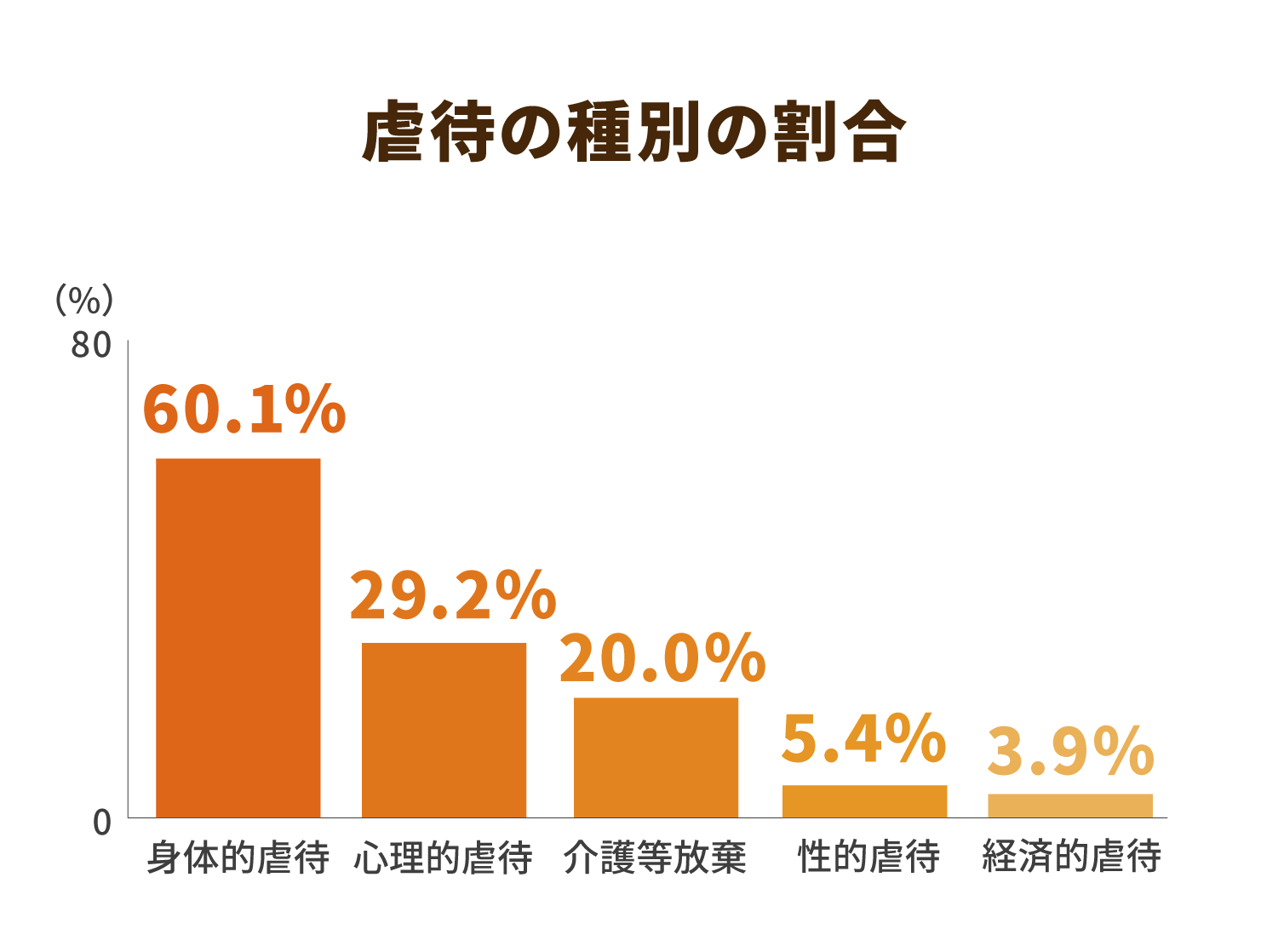

厚生労働省の調査によると、「養介護施設従事者等による高齢者虐待」では、虐待を受けたと特定された高齢者1,060人のうち、「身体的虐待」が637人で最も多く、次いで「心理的虐待」309人、「介護等放棄」212人と続きます。

なかでも、虐待を受けやすいのは女性の入所者で、全体の約7割を占める741人に及んでいます。

さらに、年齢別では「85~89歳」が249人、「90~94歳」が206人と、85歳以上が4割以上。

虐待の被害を受けやすいのは、高齢者のなかでも「85歳以上の女性」という身体的に弱い立場の方なのです。

さらに、同調査のなかでは要介護度が高ければ高いほど、虐待被害を受けやすいことが示されています。特に、生活自立度が低い「認知症」、身体機能が著しく低下した「寝たきり」の入所者は身体的虐待を受けやすいことが明らかになっています。

特に、認知機能が低下した入所者に対する虐待は、発見されにくいという課題があります。

相談・通報者は2,642人ですが、最多は「当該施設職員」の23.8%で、「家族・親族」は18.9%ほど。

つまり、内部の職員による積極的な介入がないと、虐待が発覚しづらいのです。

また、虐待の事実が認められた施設・事業所のうち、約3割が過去に何らかの指導などを受けていました。指導などが行われても虐待が繰り返される実態が浮かびあがっています。

なくならない身体拘束と虐待の関係性

施設などで虐待を受けた高齢者のうち、4人に1人の割合で「身体拘束あり」というデータも明らかにされています。

現在、介護施設などでは身体拘束は虐待にあたるとして原則禁止とされています。

しかし、その一方で「緊急やむを得ない」場合に限り、次の「例外3原則」を満たすことを条件に身体拘束を行うことが認められています。

- 切迫性:本人や他の入所者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと

- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

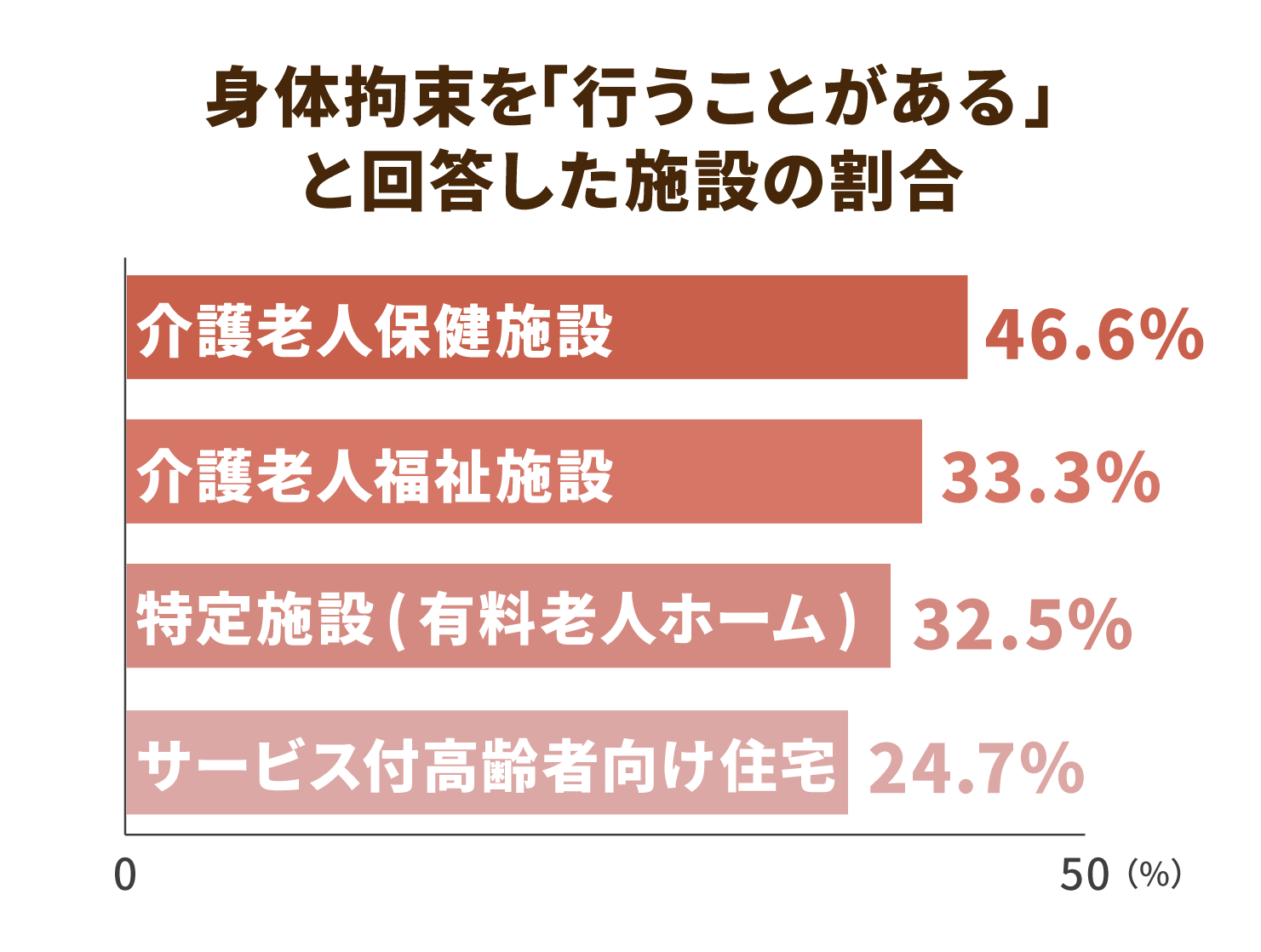

身体拘束ゼロ推進運動が始まって20年が経とうとしていますが、身体拘束はいまだになくなっていません。

全日本病院協会が2016年に取りまとめた『身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業』によると、介護老人保健施設が46.6%、介護老人福祉施設でも33.3%が、例外3原則をもとに身体拘束を行っていると回答しています。

このように、認知機能が著しく低下した85歳以上の高齢者や、身体拘束を受けなければならない重度の要介護者は、虐待のリスクが高いのです。

介護新時代に向けた取り組みの重要性

実際に取られている対応策

高齢者虐待に対する具体的な取り組みについて、東京都の事例を見てみましょう。まず、虐待の程度は最も深刻なものから「緊急事態」「要介入」「要見守り・支援」の3つのレベルに分けて考えられています。

- 緊急事態…高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしており、一刻も早く介入する必要がある

- 要介入…放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響を生じるか、そうなる可能性が高い状態

- 要見守り・支援…高齢者の心身への影響は部分的であるか顕在化していない状態

上記のうち、「緊急事態」や「要介入」のレベルは、当事者に自覚がなかったとしても、第三者から見て、あきらかに虐待と判断できるものにあたります。

これらのケースでは、専門職による介入が必要とされています。「緊急事態」では警察や救急、「要介入」では各自治体や社会福祉士といった専門職による対応が必要になります。一方、「要見守り・支援」レベルは、虐待かどうか判断に迷う状態を指しており、まずは本人や家族、介護事業者に対してサービスの見直しなどが図られます。

地域全体で見守る姿勢が大切

東京都では、こうした個別の事案を判断するため、各自治体の地域包括支援センターに相談や通報を受理した後、地域包括支援センターが当該高齢者の安全確認、事実確認、情報収集などを行い、立入調査などを実施します

さらに、各事案について定期的なモニタリング調査なども実施し、現在の介護サービスが適切かどうか協議・検討を重ねて虐待の防止に取り組んでいます。

ただし、相談や通報が行われない場合、どうしても見過ごされがちです。そこで、東京都では虐待の疑いがあり、支援の必要性が高い高齢者に関するチェック項目を設けています。

このようなチェック項目があれば、「虐待かもしれない」と気づいた方が、誰でも相談・通報できるかもしれません。虐待を防止するには、その地域に住む一人ひとりが常に思いやりをもって人と接し、気配りできるコミュニティを築くことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定