無資格の介護職員に認知症介護基礎研修を義務づけ

2024年度からは完全義務化

令和3年度介護報酬改定にて運用基準が見直され、すべての無資格の介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講が義務づけられるようになりました。2021年度から2023年度までは努力義務ですが、2024年度からは完全義務化に移行します。

認知症介護基礎研修とは、認知症に関する基礎知識やスキルを講習と演習を通じて学ぶものです。「認知症の人の理解と対応の基本」といった科目を6時間半~7時間ほどで学びます。修了試験は特になく、すべてのカリキュラムに参加すれば、修了することが可能です。

そもそも認知症介護基礎研修とは、先に実施されていた認知症ケアの専門研修である「認知症介護実践者研修」に以下の3つの指摘があったため、始められたものです。

- 一定の介護スキルを持っている者が受講することを前提としていたが、実際の受講者はほぼ新人かスキル未熟者が多かった

- 有認知症介護実践研修の前段階として基礎研修(一度に大勢が受講できる1日程度の研修)を設けて、最低限の認知症ケアの知識を有する者を短時間で増やしていくべき

- ほとんどの施設・事業所・居宅サービス部門のスタッフが認知症ケアへの基礎的な知識を有している状態になることが期待される

対象はすべての無資格の介護職員

認知症介護基礎研修が義務づけされる対象者は、すべての無資格の介護職員。無資格に限っているので、以下のような職種の方は対象外です。

また、福祉系高校の卒業生は、卒業証明書で卒業が証明できれば対象外として差し支えないとされています。

ほかにも、すでに認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修などを修了した方は、対象外になります。

無資格の介護職員とは、施設にて介護業務や送迎業務などを行う方のこと。サービス利用者宅では、料理や買い物などの生活援助も行います。

施設では無資格の介護職員でも、配置されている介護福祉士の指示のもとなら、身体介護を行えるようになっています。ただし、サービス利用者宅に訪問して行う身体介護は、行えません。

研修義務づけの目的はサービスの質の向上

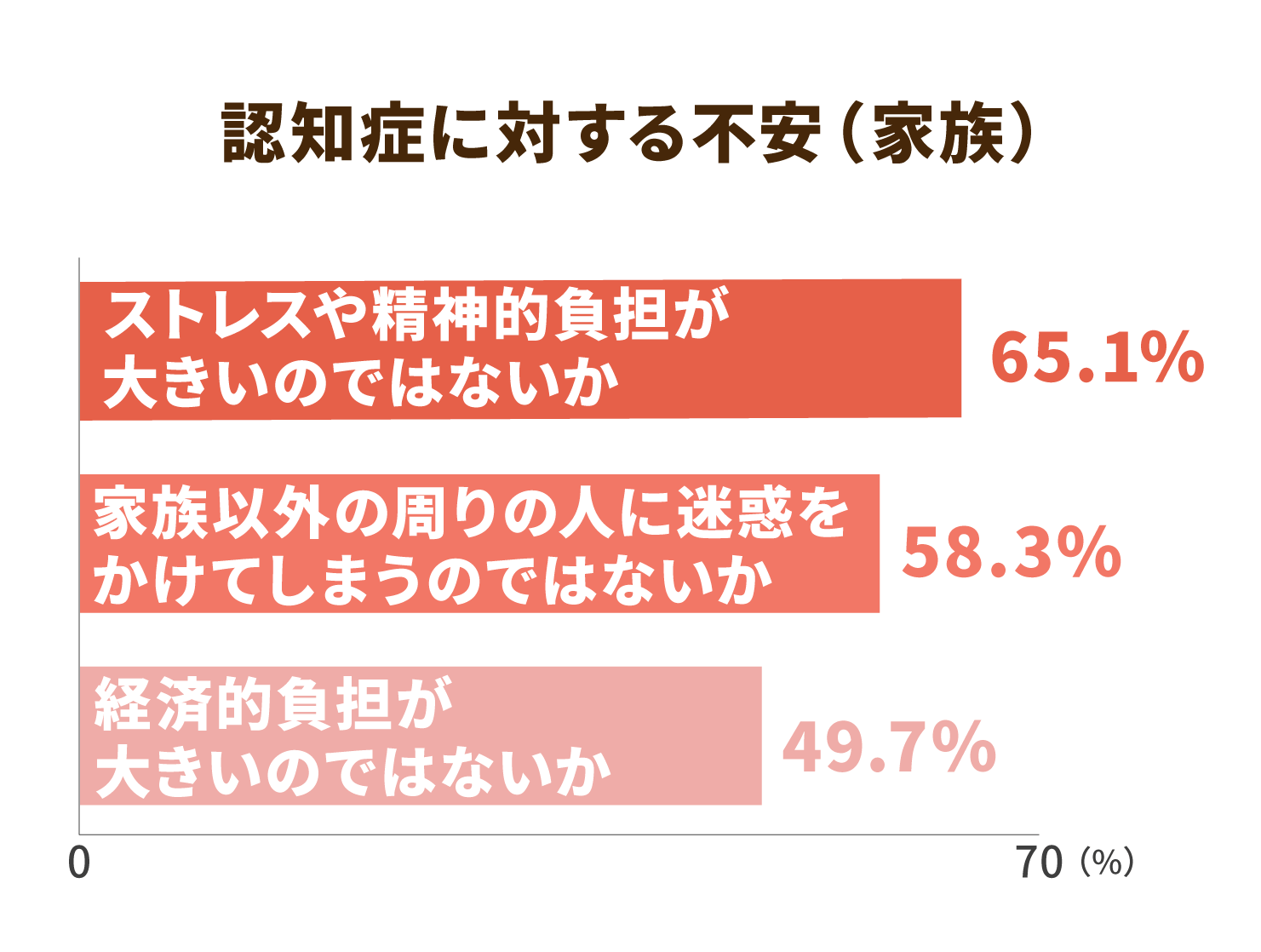

自分の家族が認知症になったらストレスや精神的負担が大きい

すべての無資格の介護職員に対する認知症介護基礎研修の義務づけの狙いは、認知症介護のサービスの質の向上にあります。

認知症介護は、丁寧なケアや気配りが必要で難易度が高いため、家族に押しかかる負担は少なくありません。

内閣府が2020年に公表した『認知症に関する世論調査』によると、自分の家族が認知症になったら、「(自分自身の)ストレスや精神的負担が大きいのではないか」と回答をした割合は65.1%もいました。

次いで、「家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか」(58.3%)、「経済的負担が大きいのではないか」(49.7%)と続きます。

家族が認知症になることのストレスや周囲への影響、経済的負担について不安に感じている方が多いことがうかがえます。

その不安を少しでも軽減させるために、質の良い認知症介護サービスを充実させていきたいところ。認知症介護のプロの手を借りるのは有効な手段で、介護業界全体のサービスの向上を図る必要性があるといえます。

認知症介護は肉体的にも精神的にも負担が大きい

実際のところ、認知症介護は、肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

認知症介護の平均年数は6〜7年といったデータもありますが、認知症の進行スピードは一人ひとりによって個人差が大きく、一つの目安にしか過ぎません。

認知症の症状は深刻になっても、そのほかの大きな病気がなければ暮らしていけるため、長期間にわたって認知症介護を行うことになります。

この際、長期間にわたって介護をする家族が「介護うつ」になってしまうことも問題視されています。責任感が強く、真面目で几帳面な人がなりやすく、睡眠障害や疲労倦怠感、強い不安などを抱えます。

認知症介護は、つきっきりでケアしなければいけないケースも少なくなく、家族は自分の時間を持てず、孤独感を感じやすくなってしまうのも原因です。

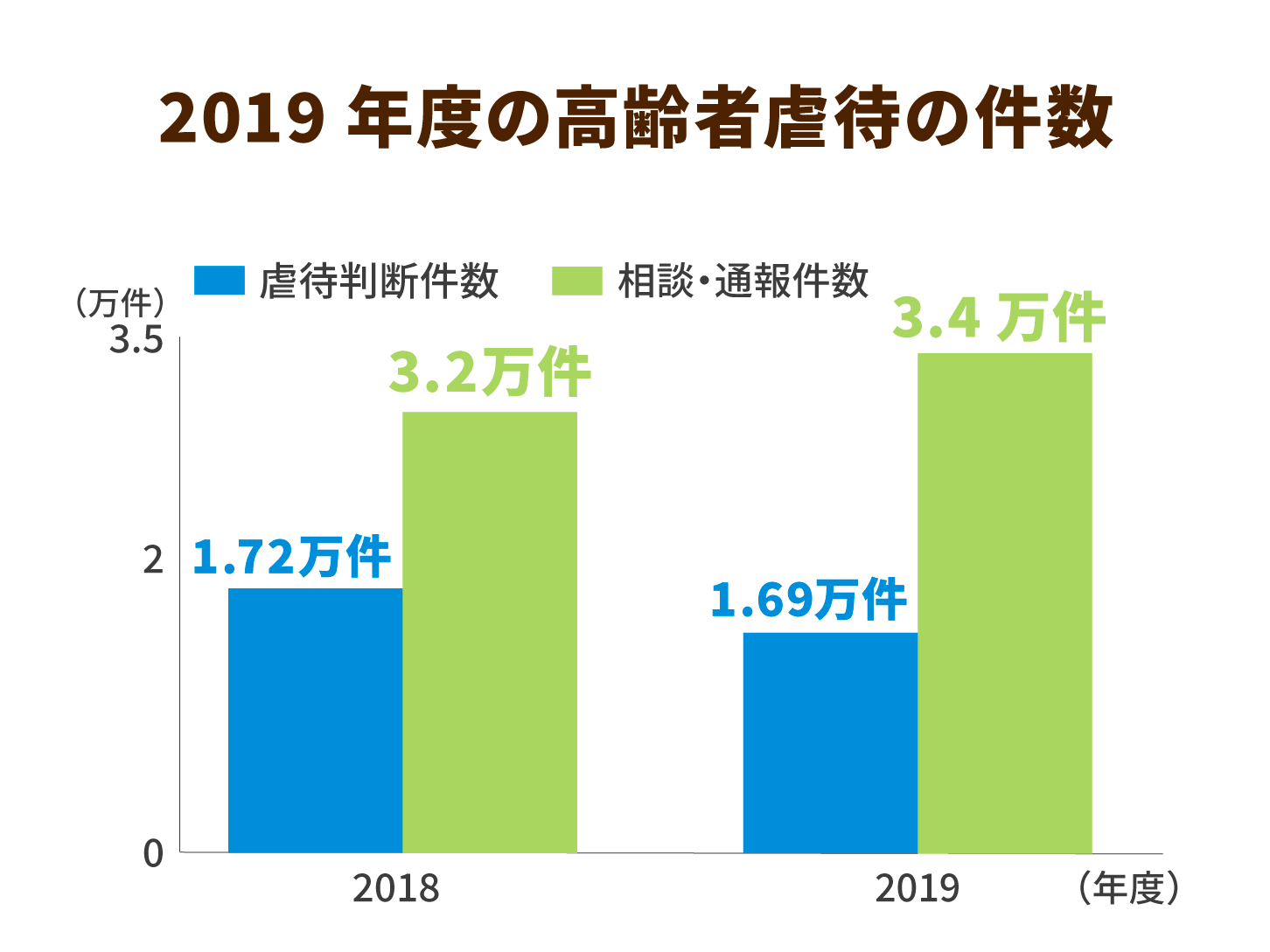

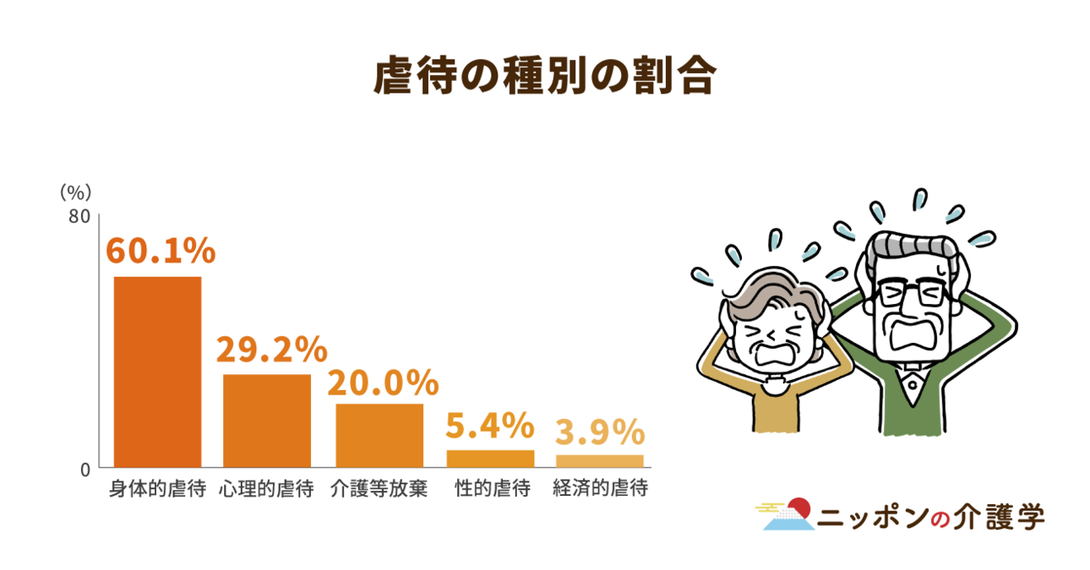

厚生労働省が2019年に公表した『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果』によると、在宅介護のストレスによって高齢者に暴力を振るってしまうケースが多いこともわかっています。

下のグラフは高齢者の世話をしている家族、親族、同居人などによる虐待の件数を表したものです。

2019年度における相談・通報件数は3万4,057件、虐待判断件数は1万6,928件にも達しています。

なお、虐待判断件数とは、1年間で市町村が虐待と判断した件数のことです。

また、介護施設や養介護事業の業務に従事する者による相談・通報件数は2,267件、虐待判断件数は664件。高齢者の世話をしている家族や親族などによる件数よりも低い数値であるため、在宅介護の難しさが浮き彫りになっています。

実践的な認知症介護のスキルアップが求められる

研修に加えてOJTも重要

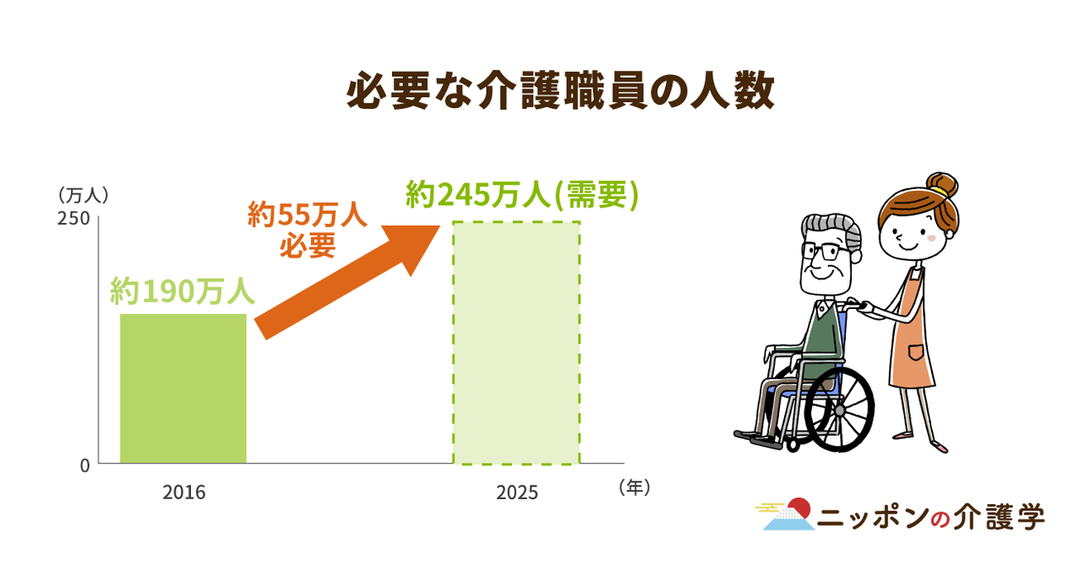

認知症介護のサービスの質を向上させるためには、これから義務化される認知症介護基礎研修に加えて、介護現場で実践的なスキルや知識を身に付ける必要性があるといえます。

認知症介護に必要とされる知識やスキルは、時間をかけて理解および習得していくものだからです。認知症介護基礎研修で得た知識やスキルを用いて現場で実践し、認知症の方の生きやすさもサポートしなければいけません。

進められる認知症介護の強化

国は、令和3年度介護報酬改定にて、認知症介護への対応力の強化を図っています。認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、認知症の方の尊厳の保障を実現していくのが狙いです。

認知症になった本人は、徐々に衰えていく記憶力や判断力などを憂い、進行していくたびに落ち込んでしまう方もいるほどです。

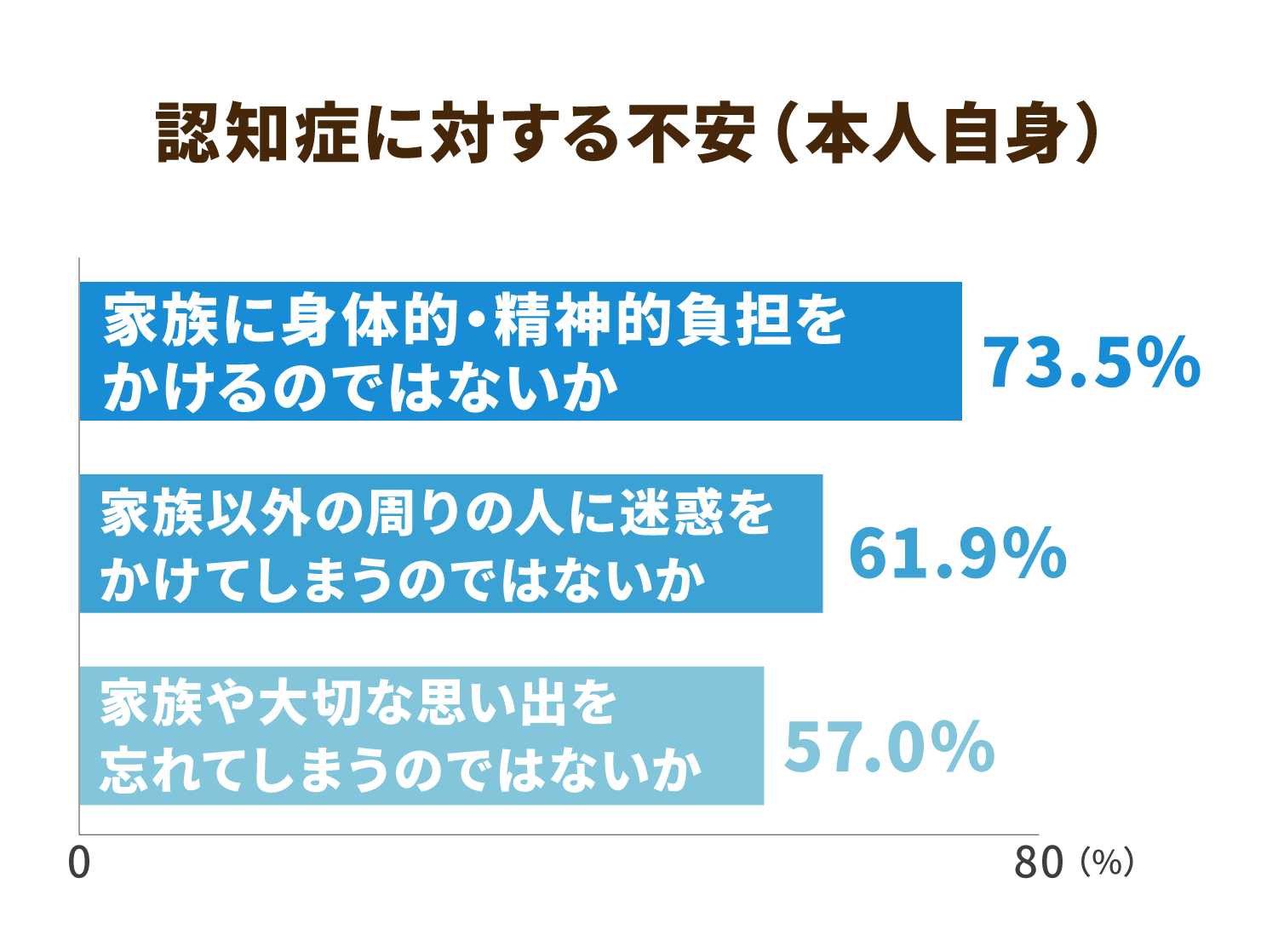

内閣府が2020年に公表した『認知症に関する世論調査』によると、自身が認知症になった場合、「家族に身体的・精神的負担をかけるのではないか」と考えている人は73.5%にも上ります。

次いで、「家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか」(61.9%)、「家族や大切な思い出を忘れてしまうのではないか」(57.0%)と続きます。

厚生労働省が公表した『認知症施策の方向性と今後の展開』によると、2060年には認知症の方が850万人にも達すると推計されています。これからも着実に進む高齢化に対応していくためには、介護サービスの質を底上げすることが必要です。

認知症に関して、高齢者とその家族ともに強い不安を抱えています。少しでも不安を和らげるためには、行き届いた認知症介護ケアの充実が求められるでしょう。いざとなったら、認知症介護のプロにも支援してもらえるという安心感は大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定