日本の高齢者の労働状況

世界でも群を抜く高齢化率と高齢者の就労意欲

日本は世界の先進国と比較しても、高齢化率が高い水準で推移しています。

内閣府が公表した『令和3年版高齢者白書』によると、2020年の日本の高齢化率は28.8%で、諸外国の中でトップ。

次いでドイツは21.7%、フランスは20.8%、スウェーデンは20.3%と続きます。

アメリカに至っては16.6%と、日本が12ポイント以上も上回っており、先進国では群を抜いています。

超高齢社会を迎えた今、日本では65歳以上の高齢者雇用を進める動きが強まっています。こうした動きを後押しするのが、高齢者の高い就業意欲です。

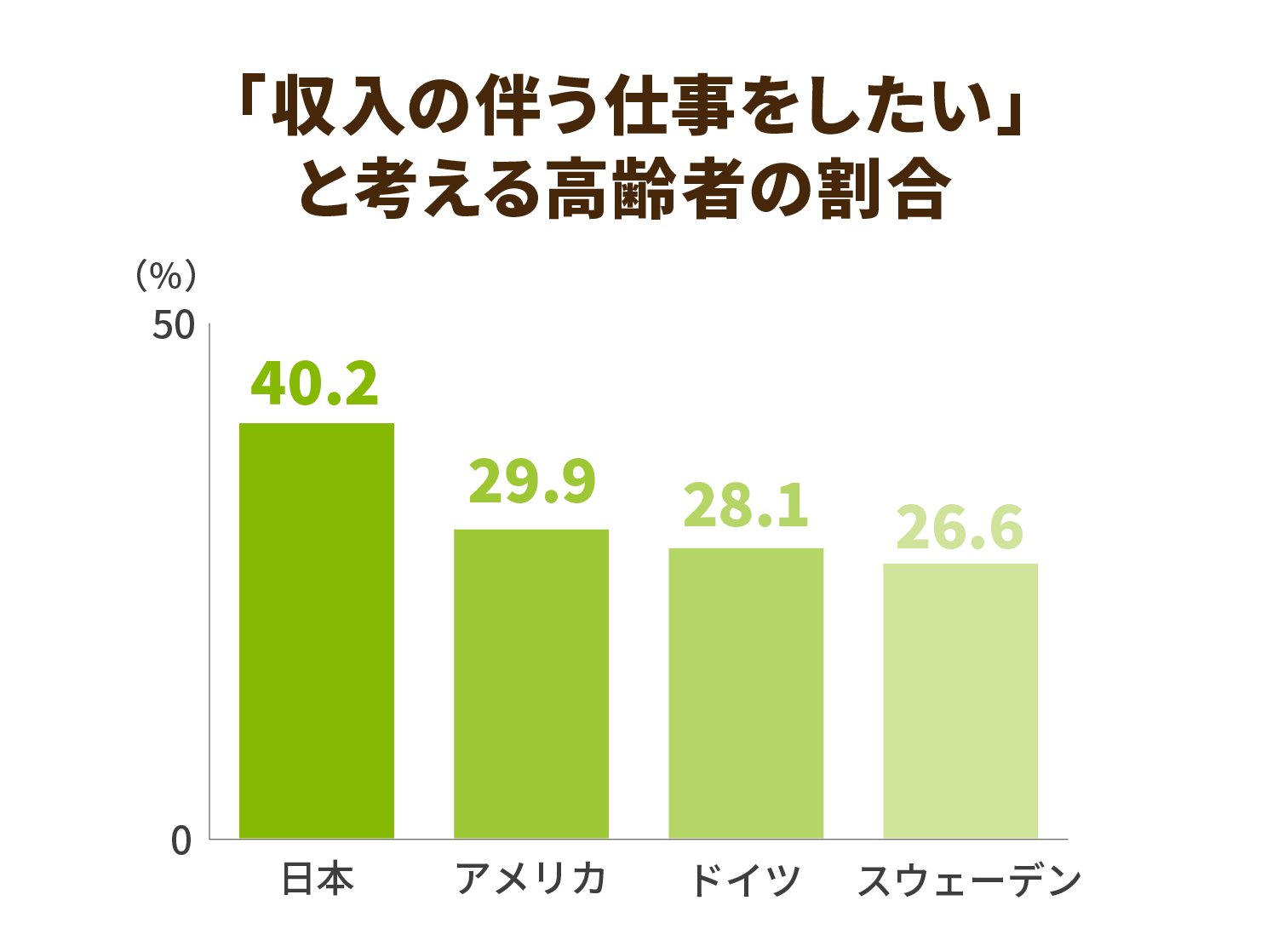

現在収入のある仕事をしている60歳以上の40.2%が「収入の伴う仕事をしたい(続けたい)」と回答。

各国と比較してもアメリカ29.9%、ドイツ28.1%、スウェーデン26.6%と、日本が高い水準を保っています。

ちなみに、「70~80歳ぐらいまで」という回答をあわせると、就労意欲がある割合は約9割にもおよびます。

色濃い新型コロナの影響

高齢者が高い就労意欲を示す一方で、新型コロナの感染拡大は、急激な労働需要の減少を招きました。

はじめて緊急事態宣言が発出された2020年4月には、新型コロナ流行前の同年1月と比べて就業者数が115万人も減少。

さらに、失業者数は28万人も増加しました。

こうした影響を色濃く受けたのが、女性、若年層、高齢者の非正規雇用者です。中でも高齢者は、重症化を恐れて自ら退職するケースも相次いだと言われています。こうした動きは2020年に比べて緩やかになっているものの、非正規雇用者の割合は減少傾向にあります。

高齢者雇用を進めるためには、感染予防に有効だとされているテレワークの推進や、高齢者への理解度を深めるための普及活動が必要になると指摘されています。

人生100年時代における「生涯現役」

国が取り組む「人生100年」政策

政府は「人生100年時代構想会議」を立ち上げ、基本構想を公表しています。

その柱となっているのは「幼児教育の無償化」「高等教育の無償化」「大学改革」「リカレント教育(義務教育や大学修了後に教育と就労のサイクルを繰り返す制度のこと)」「高齢者雇用の促進」の5つです。

幼児教育・高等教育の無償化が実現したのは、こうした政府の方針によるものです。

「高齢者雇用の促進」で目指している具体的な目標は以下の通りです。

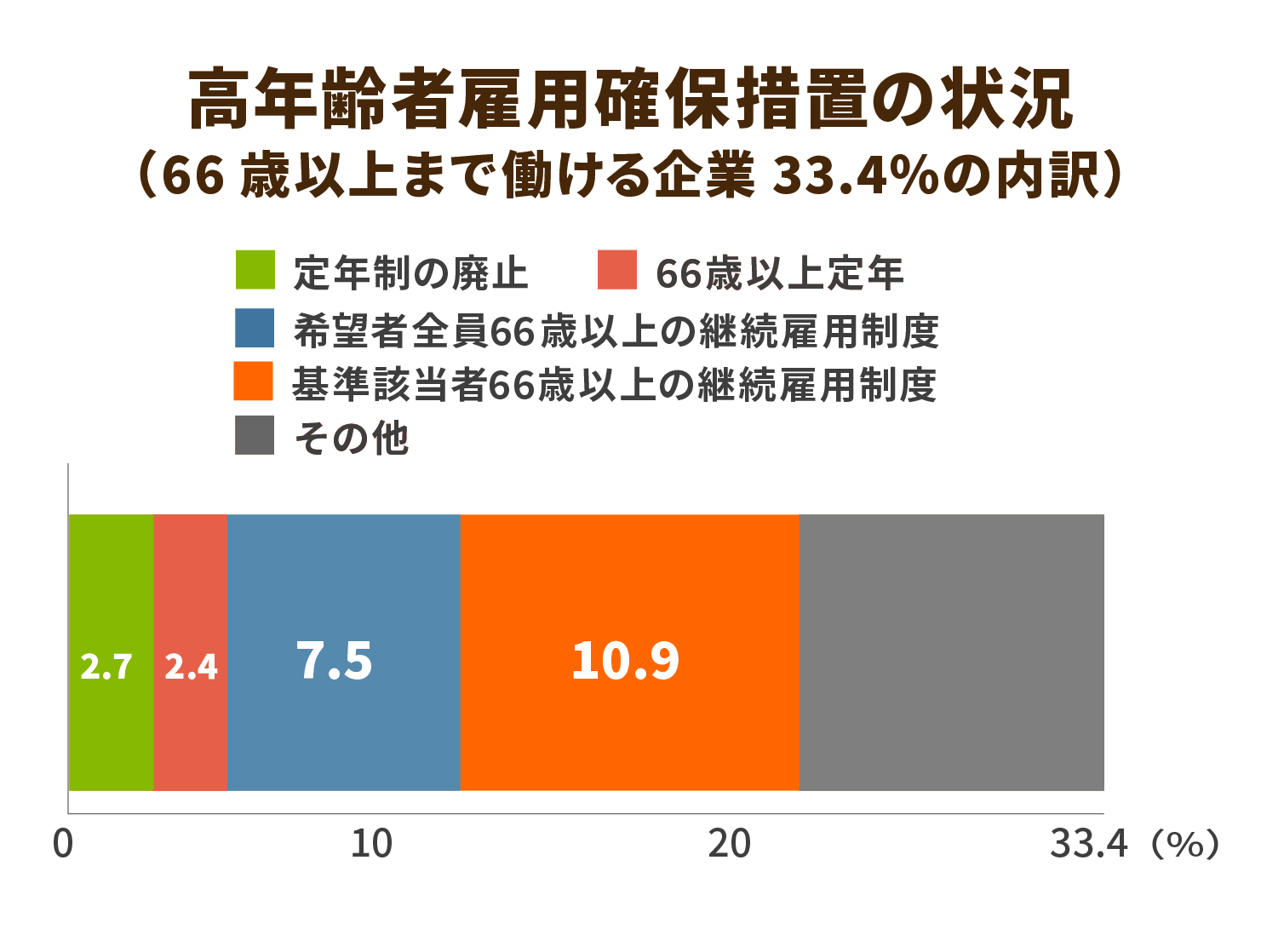

この方針を受けて厚労省では、「高年齢者雇用確保措置」推進を図っています。いわゆる企業における定年制度の引き上げや廃止です。しかし、現状では66歳以上まで働ける企業は33.4%。希望者全員が働ける企業は12.7%にとどまっています。

企業での雇用促進が進まない一方で、全国の自治体では「生涯現役促進地域連携事業」を実施。公共機関などでの高齢者雇用を進めています。

生涯現役促進地域による事例

「生涯現役促進地域連携事業」は、主に自治体レベルで取り組まれています。この事業で目標に掲げられているのは次の3つです。

- 高齢者の雇用促進とそれによる地域の活性化

- 地方自治体が地域関係者と協働で包括的な支援体制をつくる

- 高齢者の能力を生かした地域のための新しい雇用を創出する

例えば、岩手県遠野市では、市と商工会、シルバー人材センター、観光協会などが連携して、「遠野市生涯現役いきいき促進協議会」を立ち上げました。製造業や卸・小売、観光分野で重点的に雇用を促進するという目標を掲げています。

企業や高齢者のニーズを調査し、高齢者と事業者のマッチングを行いました。

2017年事業開始から2020年までの間に、延べ321人が相談窓口を利用し、そのうち47人が就業したそうです。

現在、事業は終了していますが、その後も観光分野にて地域の語り部や観光ガイドとして高齢者雇用を進めています。

生涯現役の背景にある問題

生涯現役の背景にある問題

一方で、高齢者の就労意欲が高いのには、消極的な理由も多くあります。『高齢社会白書』において、「収入を伴う仕事をしたい」と回答した60歳以上の人のうち、51%が「収入がほしいから」を理由に挙げています。

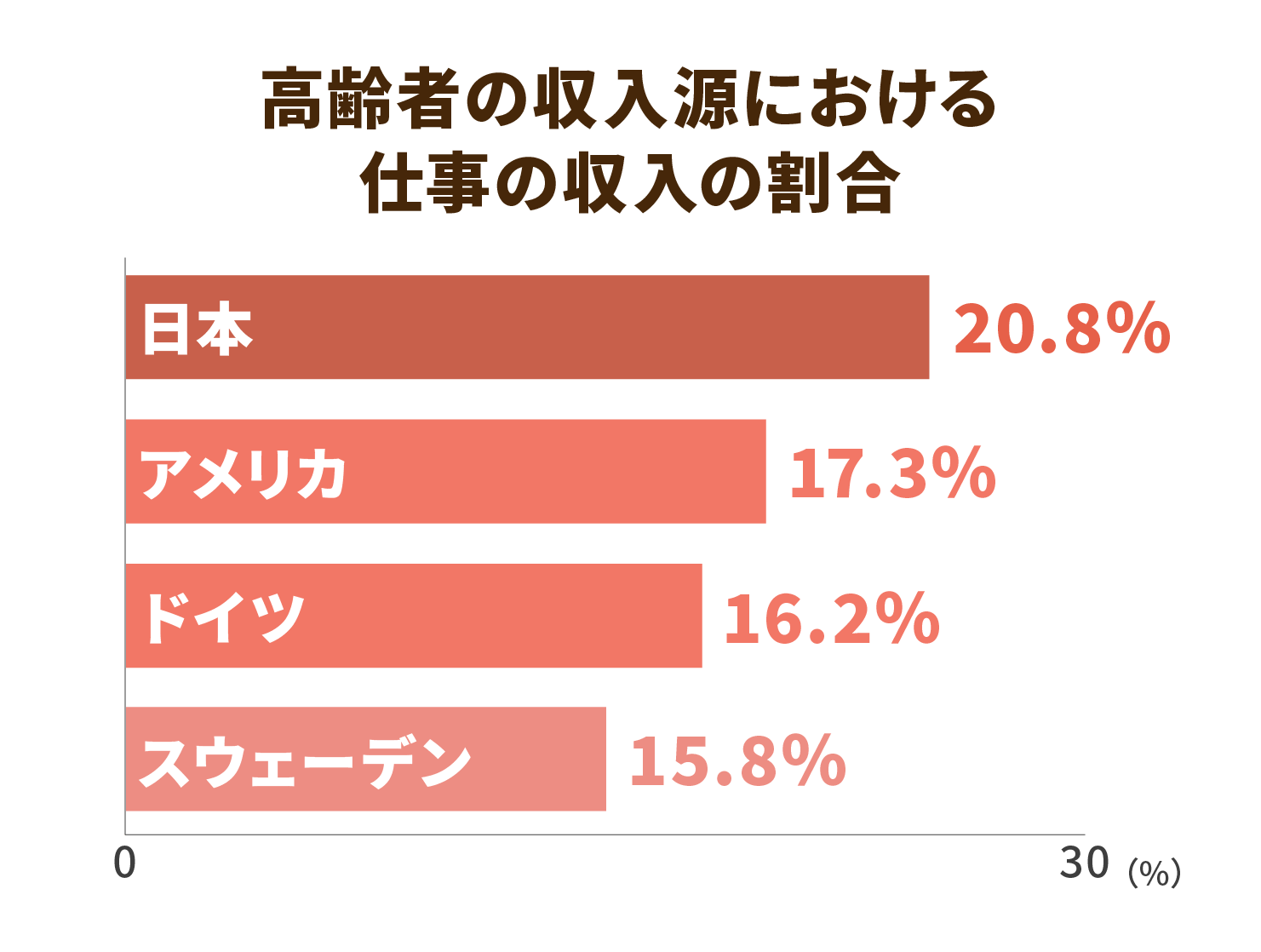

高齢者の収入源の国際比較を見ると、日本の高齢者は収入源における仕事の収入の割合が20.8%と最多になっています。

また、日本の高齢者は生活満足度が著しく低くなっています。

「満足している」と回答した割合は日本が21.1%なのに対し、アメリカ76.4%、スウェーデン56.2%、ドイツ52.2%と圧倒的な差をつけられています。

その背景には、働かなくては生活が苦しいと感じていることが考えられます。

高齢者の経験を生かす仕事を

高齢者雇用の問題の背景には、年齢が上がるにつれて仕事の質が低下し、給料も低下していくという日本の傾向があります。

しかし、高齢者はそうした質の低い仕事を甘んじて受け入れており、仕事内容に不満は感じていません。『全国就業実態パネル調査』によると、「自分の働きに対する正当な評価を得ていた」と考える高齢者は、年齢を重ねるごとに高まっていることがわかっています。

また、「働きたい仕事、自分にあう仕事がなかったから」「働きたい仕事、自分にあう仕事はあったが、就くことができなかったから」という高齢者も159万人いるとされ、日本には高齢者が活躍できる労働市場が熟成されていないという短所があります。

知識や経験を積極的に生かす仕組みづくりが、理想的な高齢者雇用を生み出すのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定