高齢者の交流はコロナ禍でさらに希薄に

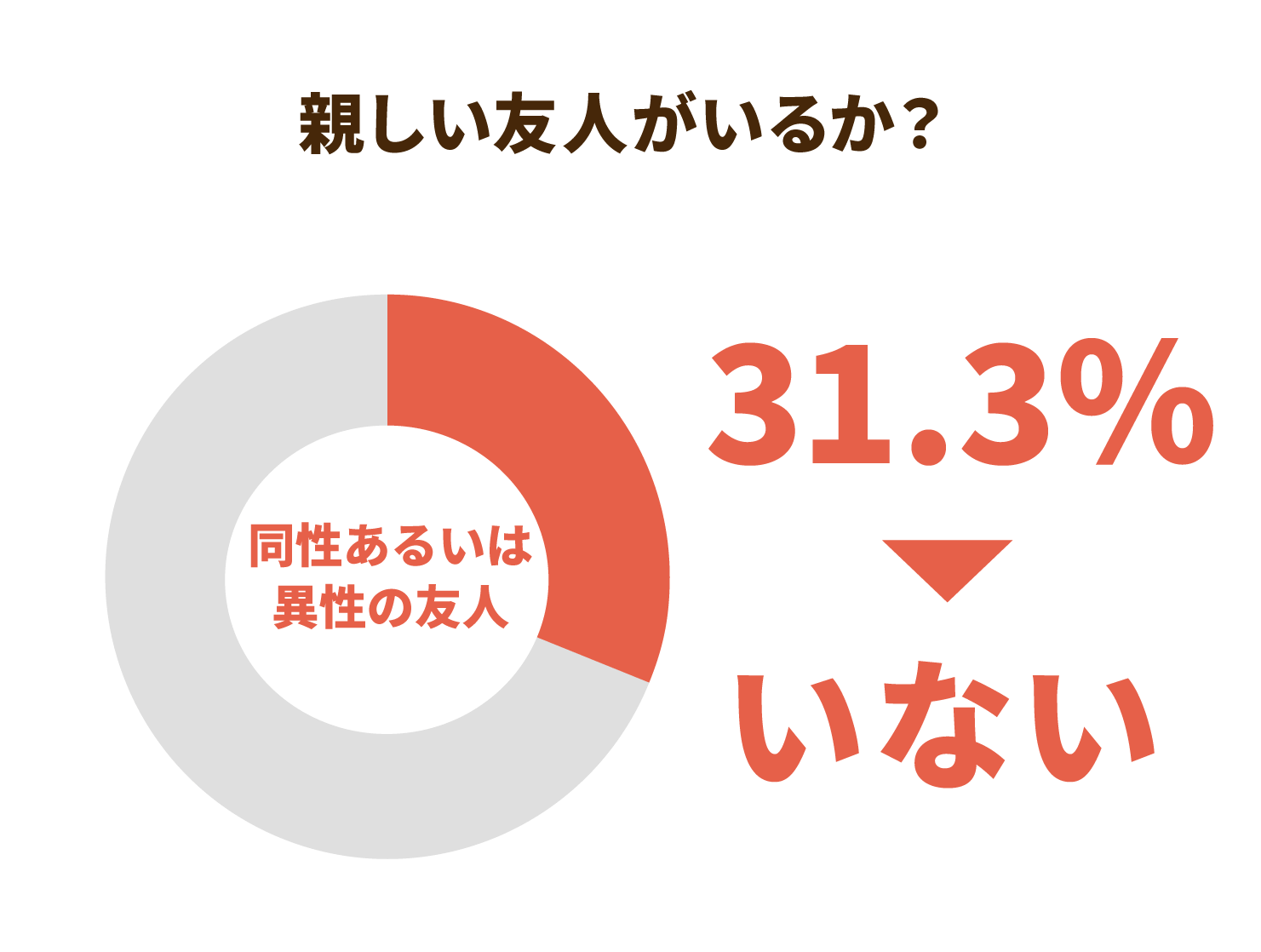

「親しい友人がいない」高齢者が3割

仕事や家庭のことが忙しくなって学生時代の友人と疎遠になったり、定年後は同僚との付き合いが途絶えてしまったりするのはよくあること。

『令和2年度 第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果』によると、「家族以外に相談あるいは世話をし合う親しい友人がいない」と回答した方が、31.3%いることがわかりました。昨年調査では25.9%だったため、やや増加しています。

外国と比較してみると、アメリカでは「親しい友人がいない」と回答した割合は14.2%。ドイツでは13.5%で、スウェーデンでは9.9%です。日本は家族以外との交流が少ないことがわかります。

特に、交流の希薄さがうかがえるのが、男性高齢者です。男性だけでみると「親しい友人がいない」と回答した割合は、40.4%にも及びます。

コロナ禍で社会活動への参加が減少

親しい友人とまではいかないものの、社会活動を通して、知人が増えることもあるでしょう。しかし、ボランティアや社会活動にまったく参加したことがない方は35%もいました。また「以前は参加していたが、今は参加していない」という方も19.1%います。

ボランティアや社会活動は、公園や道路などの清掃といった美化活動や地域行事、まちづくり活動など多岐にわたります。

そのほか、小学生の交通安全を見守る活動や福祉施設などでの支援活動もあります。

自分に合ったものが見つかりそうではありますが、意欲的に活動している方は多くありません。

ボランティアや社会活動に参加しない理由としては、「健康上の問題、体力に自信がない」「時間的・精神的ゆとりがない」というものが多いことがわかっています。

アメリカやドイツなどでは、「関心がない」「ほかにやりたいことがある」という理由が多くなっていますが、日本では身体的・時間的・精神的な理由が最多です。

コロナ禍で、高齢者はさらに外出を控えるようになりました。外出する機会が減ると、ますます体力が落ちていき、悪循環に陥る可能性も懸念されます。

外出頻度の低下が悪循環をもたらす

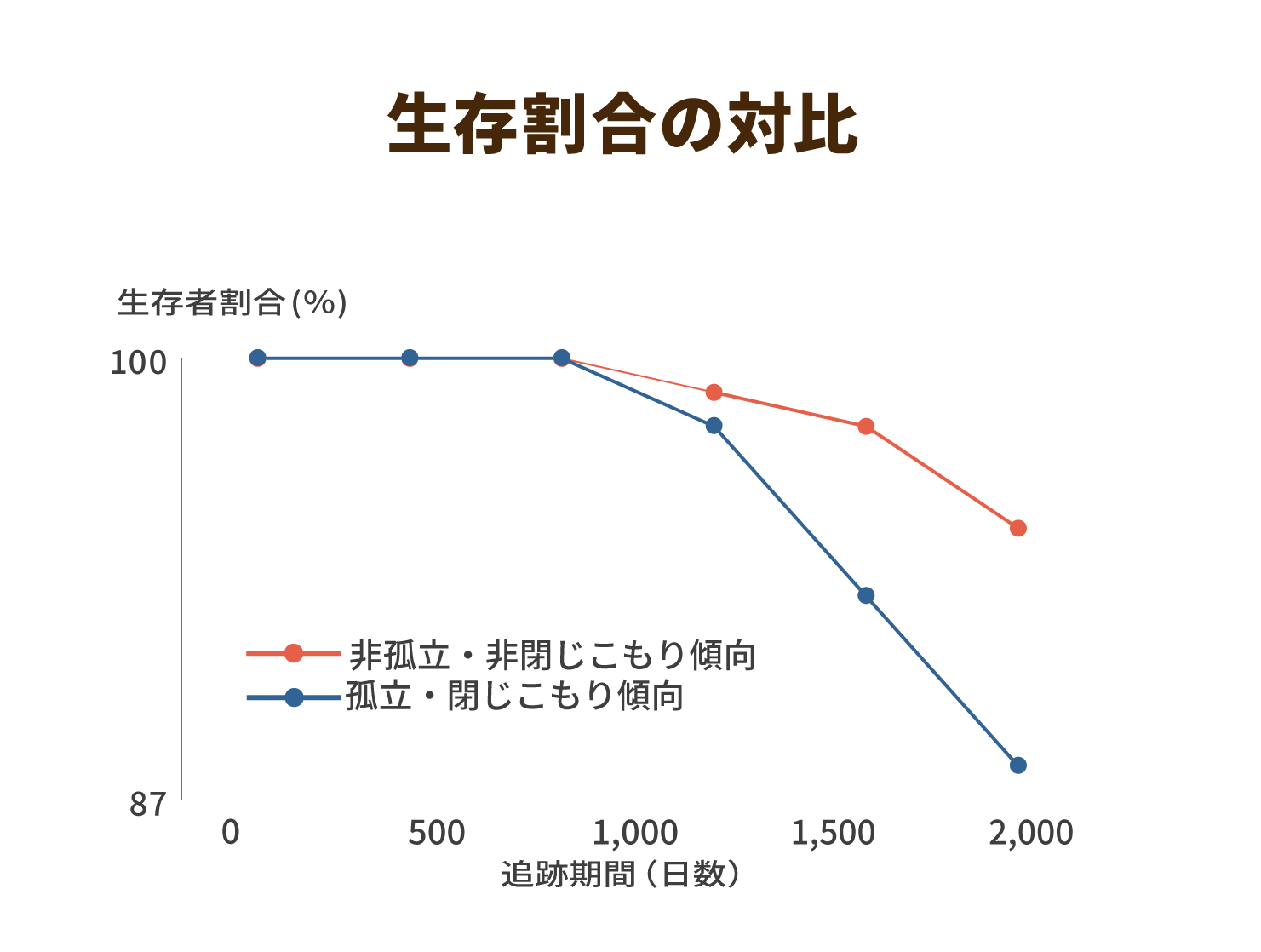

孤立や閉じこもりで死亡リスクが上昇

東京都健康長寿医療センター研究所は、日常生活に支障のない健康な高齢者であっても、社会的な孤立と閉じこもり傾向がある方では、6年後の死亡率が、どちらも該当しない方に比べて高まることを明らかにしました。

孤立と閉じこもりのいずれか一つが当てはまる場合でも、死亡リスクは上がります。さらに、両方が重なると生存割合が大きく下がってしまいます。

歩行能力が落ちると日常生活動作も困難に

また、外出する機会が減ると筋力が落ちてしまうため、歩行能力が下がります。一般的に高齢者は、歩行速度や歩幅が低下し、体幹が前傾する傾向があります。

加齢により、股関節や膝関節、足関節の運動範囲が狭まっていくので、日常生活動作レベルの低下にもつながります。日常生活動作レベルの低下を実感すると、自信を失い、さらに外出が億劫になることも。

歩行速度は加齢による筋力の低下、バランス能力の低下と関連があるだけでなく、高齢になると発症リスクが高くなる脳梗塞などの脳血管障がいやパーキンソン病、心臓血管障がい、運動器疾患などとの関連もみられます。

歩行の安定性は、手指機能や上肢機能にも影響します。歩行や筋力トレーニングは、健康寿命を伸ばすのです。

早期に社会とのつながりをつくることが必要

自治体は積極的な運動を促す取り組みを実施

歩行や筋力トレーニングは、良い効果をもたらすということは直感的にもわかるでしょう。しかし、一人でトレーニングを続けるのは大変でしょう。そこで自治体は、高齢者に対して運動を促す取り組みなどを行っています。

例えば、神奈川県横浜市では、「歩き」に着目して開発したトレーニングを取り入れた活動をしています。

また、65歳以上の方が介護施設などでボランティア活動を行った場合に、ポイントが貯まり、その貯まったポイントに応じて寄付や換金ができる仕組みも行っています。

神奈川県横須賀市では、介護予防プログラムの体験が行える取り組みも実施しています。

大阪府羽曳野市では、小学校の空き教室を利用したデイサービスや、高齢者が自主的に集まって行う「いきいき百歳体操」の推進などを図ってきました。

定期的な運動による健康維持を目的としたものが多い傾向があります。

福岡県大牟田市では、交流や生きがいを主とした取り組みも図っています。

地域交流施設にカフェを併設することで、目的がなくても立ち寄れる場所をつくりました。

立ち寄った高齢者が、障がいを持つ子どもや子育て中の親などと交流し、「自分も何かしたい」「生きがいを持ちたい」「社会に貢献したい」と触発されるような仕掛けを考えているとのことです。

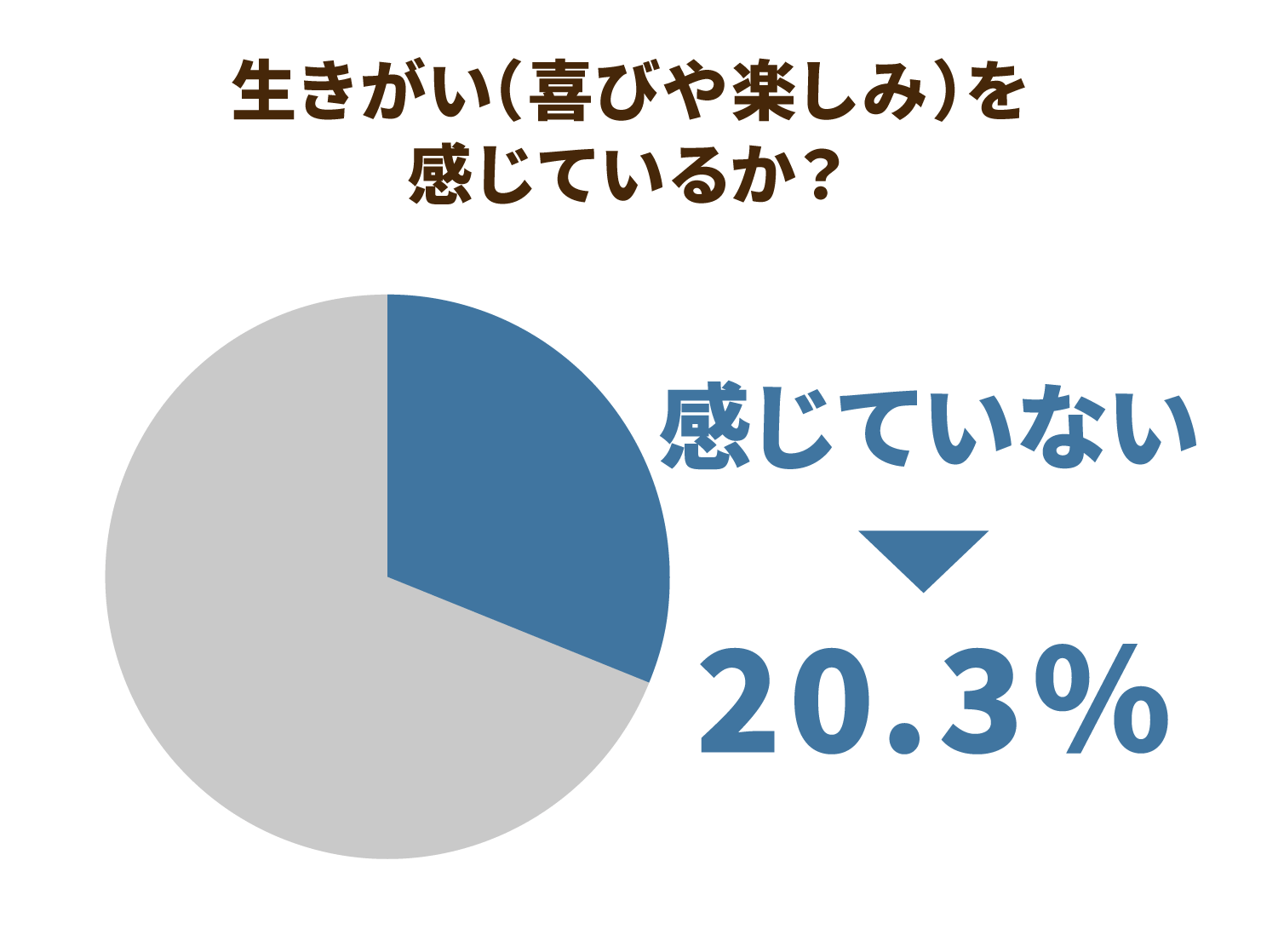

内閣府の調査によると、高齢者のうち生きがいを感じていないという方の割合(「あまり感じていない」と「まったく感じていない」の合計)は、全体の2割ほどです。

また、「生きがい(喜びや楽しみ)を感じるとき」についての質問(複数回答)では、「孫など家族との団らんのとき(48.8%)」「趣味やスポーツに熱中しているとき(44.7%)」「友人や知人と食事、雑談している時(41.8%)」の割合が多くなっています。

やはり、「生きがい」と「運動」「交流」には関係があるようです。

福祉を学ぶ高校生とのオンライン交流も

さらに、新型コロナウイルス感染症の予防などを考慮したオンライン交流が活発化しています。

長野県上田市では、福祉を学ぶ高校生が市内の介護施設に入所する高齢者と交流を図るという取り組みが実施されました。オンラインでの運動教室に参加した方からは好意的な意見があがっています。

外出自粛で交流が減ったと実感している方は、自治体や支援団体の取り組みに参加してみてはいかがでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定