ヘルパー指名に対する事業者と利用者との温度差

事業者は否定的な意見が多い

日本総合研究所が行った介護保険外サービスに関する調査で、ヘルパー指名料について、各事業所が否定的な意見を抱いていることがわかりました。

現在、ヘルパー指名料については制度で定められておらず、各事業所に任せられていますが、料金の徴収が可能になった場合でも、事業者では対応が難しいと考えているようです。

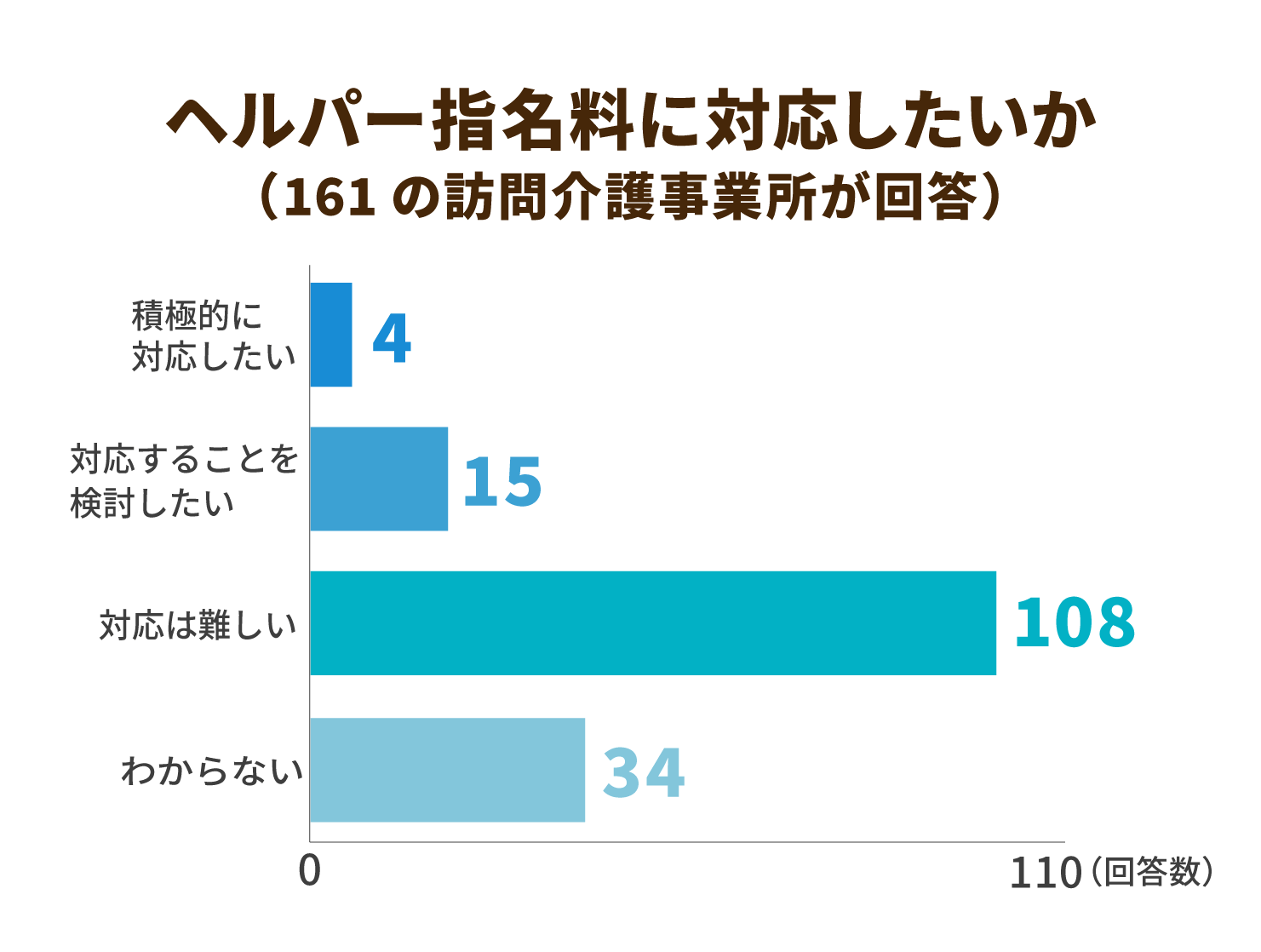

「指名料の徴収が可能となった場合の対応意向」を尋ねた質問で、全161事業所のうち、「積極的に対応したい」と回答したのは4件。それに対して「対応は難しい」と回答したのは108件にのぼります。

その理由として「指名されても人員のシフト上対応できないことが多いと想定される」が83.2%で最多。

「指名されないスタッフのモチベーションが下がる」60.2%、「経験の乏しいスタッフの育成がより難しくなる 」58.4%、「指名料を払ってまで利用したいという利用者が限られる」54.7%と続きます。

特定のヘルパーを求める利用者も

一方で、利用者の中には特定のヘルパーを指名したいという声が一定数あります。ケアマネージャーに寄せられる利用者の要望として「特定のヘルパーの指名」は29.8%に及びます。

利用者としては、毎回サービスのいいヘルパーさんを指名できると安心感につながるというメリットが考えられます。また、特定のヘルパーが担当することで、利用者の健康状態を把握しやすくなります。

このように、ヘルパーの指名制については事業者と利用者の間で、温度差があることがわかります。

混合介護については賛否両論

豊島区で先行実施された混合介護

ヘルパーの指名は、介護保険の対象に含まれるサービスと、介護保険外サービスを一体的に提供する「混合介護」が話題になった2017年ごろから議論が活発化しました。

例えば、通所介護の外出支援と、役所や病院、薬局に行くといった個別の用事への支援をセットで提供するというサービスなどが挙げられます。

このように一体的にサービスを提供することで、「ヘルパーの介護に要する時間の短縮」や「料金アップ」などの効果があるとして、2018年には豊島区などで実験的な導入が進められました。

慎重派が大半を占める

しかし、混合介護についてはいまだに賛否両論です。意見が分かれるポイントは利用者が料金を支払うことで介護保険外サービスを一体的に利用できるという点です。

現行の介護保険制度は、利用者の自立を支援していくことを目的としています。しかし、料金を支払うことで、介護保険に定められたこと以外までヘルパーが行ってしまうことで、自立を阻害するという懸念があります。

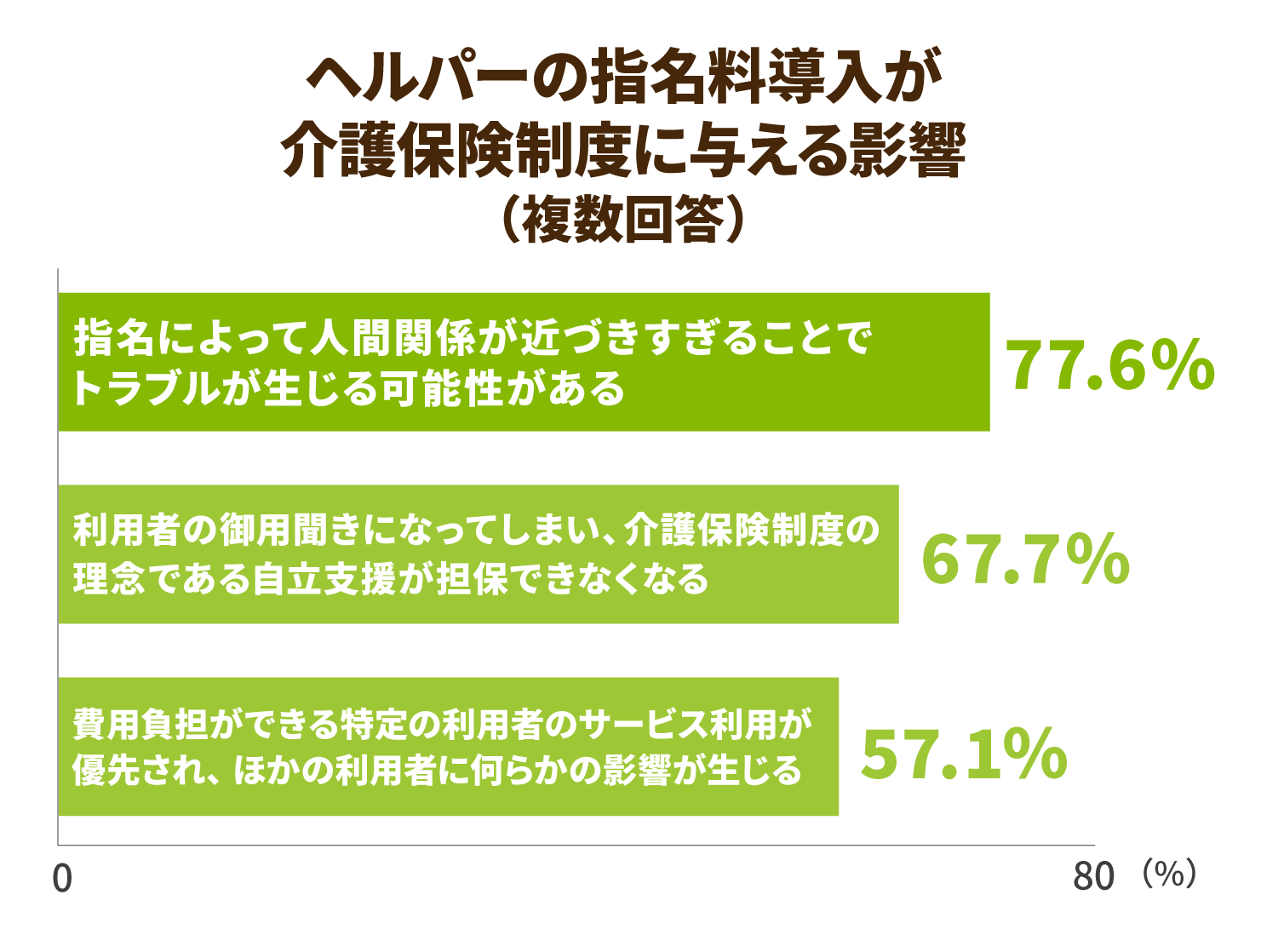

また、ヘルパー指名については、介護保険制度への影響も指摘されています。

先述の調査では、「指名によって人間関係が近づきすぎることでトラブルが生じる可能性がある」という意見が77.6%にのぼっています。

そのほか「利用者の御用聞きになってしまい、介護保険制度の理念である自立支援が担保できなくなる」67.7%、「費用負担ができる特定の利用者のサービス利用が優先され、他の利用者に何らかの影響が生じる」57.1%と、介護保険制度に悪影響を及ぼすと考えられているのです。

このように混合介護やヘルパー指名制については、慎重な意見もあり、まだまだ制度によって保障されるまでには至っていません。

なぜヘルパー指名制が議論されているのか

豊島区でモデル事業に参加した事業者は13件のみ

豊島区では全国に先駆けて、介護保険外サービスを利用者の自己負担でできる混合介護のモデル事業を推進してきました。

利用できるサービスは「日用品以外の買い物」「趣味などへの同行」「庭の手入れ」「書類の確認・分別」「Webカメラやセンサーによる見守り」「ペットの世話」など多岐に渡ります。

2018年8月から始まり、翌年からは通所介護・居宅介護支援事業所を対象とするモデルを進めてきました。しかし、2020年までに参加した事業者は13件、利用件数は45件にとどまっています。

先に述べたように、事業者の多くが否定的なため、現状では事業がなかなか進まないのです。

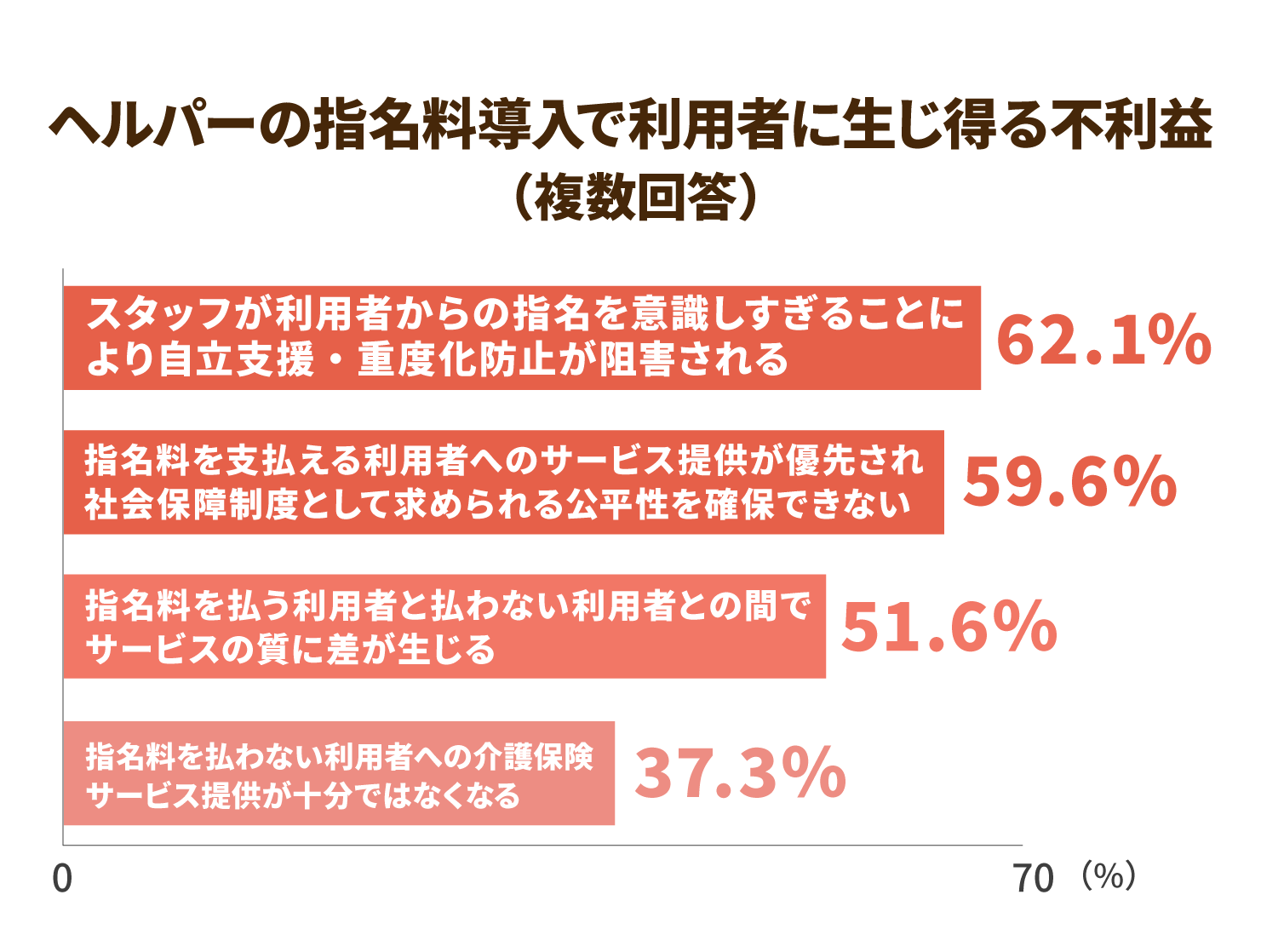

特に指名料の徴収については利用者にさまざまな不利益が生じると考える事業者が多いようです。

先述の調査では、利用者に生じる不利益として「スタッフが利用者からの指名を意識し過ぎることにより自立支援・重度化防止が阻害される」(62.1%)、「指名料を支払える利用者へのサービス提供が優先され、社会保障制度として求められる公平性を確保できない」(59.6%)などの意見が挙げられています。

民間で導入する事例も登場

一方で、民間の事業者の中には介護保険外サービスに特化して、指名制ヘルパー事業を推進している事例もあります。

こうした事業所では、利用者だけでなく、利用者の家族のケアや趣味のお手伝い、外出支援なども実施しています。また、中国語しか話せないといった利用者の特徴に合わせてヘルパーを派遣できるため、より質の高いサービスを提供できるというメリットもあるそうです。

また、最近ではインターネットを活用してヘルパーを指名し、介護保険外サービスを提供する事業者もあります。こちらでは、専門的な身体介護などは行わず、登録しているヘルパーを利用者に派遣しています。

こうしたサービスは、一般の技能しか持たない人でもヘルパーとして介護に携わることができるので、人材不足の解消にもつながります。

モデル事業での成果も踏まえて、保険外サービスの普及促進が望まれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定